第184回県医師会臨時代議員会報告

−平成18年度会務・決算並びに会館建設に関わる諸案件を承認−

去る6月27日(水)、午後7時15分より沖縄 ハーバービューホテルにおいて第184回沖縄県 医師会臨時代議員会が開催された。

はじめに、新垣議長より定数の確認が行わ れ、定数53名に対し、41名が出席し、定款34 条に定める過半数に達しており、本代議員会は 有効に成立する旨宣言された。

続いて宮城会長より次のとおり挨拶があった。

○宮城会長 皆さん、こんばんは。本日は、 第184回臨時代議員会を開催し、平成18年度の 会務報告、諸決算並びに会館建設にかかわる諸 議案についてご審議をいただくためご案内を申 し上げましたところ、多数の代議員にご出席を 賜りまして厚く御礼を申し上げます。

お陰をもちまして平成18年度の会務も代議 員の諸先生方、会員各位のご協力により予定を しておりました諸事業も滞りなく推進すること ができました。

とりわけ、稲冨前執行部からの継続事業で会 員の待望する会館建設に関しましては、会館建 設検討委員会、それから各地区医師会のご尽力 により、実施設計、建築業者の選定、それから 設備、電気、三業者、会員の負担金等について の最終案をまとめることができました。詳細は 後ほど、担当理事からご提案、ご説明をさせていただきますので、慎重に審議くださいますよ うお願いを申し上げたいと思います。

さて、昨年6月に医療制度改革関連法案が成 立しました。昨年10月から実施された高齢者の 窓口負担増、長期に療養する療養病床に入院す る高齢者の食費と居住費の自己負担に加え、都 道府県ごとの「医療費適正化5カ年計画」の策 定、疾病予防を重視した保健医療体系の転換を 図るための「特定健康診査・特定保健指導」の 実施、それから75歳以上を対象とした「後期高 齢者医療保険制度」の創設が来年の4月実施に 向け準備が進められております。

ご承知のように、当該医療保険制度改革関連 法案というのは、様々な問題を内包しておりま す。日本医師会はその成立過程において非常に 苦慮しておりました。これは与党を支持すると いう立場で法案が出てきたときに賛成をするの か、反対をするのか、非常に困っておりました。

昨年の4月の日医の会長選挙の中で、その問 題への対応が非常に遅れておりました。しか し、4月、日医新執行部が誕生したときに、日 医が推薦をした武見議員、それから西島議員が 非常に頑張っていただいて、その法案が参議院 に送付されてきましたときに、問題点を指摘し て、残念ながら法案の文言そのものを変えるこ とはできなかったのですが、21項目の付帯決議 を付けさせることができました。本来、付帯決 議というのは、法案が出てきて、当然、野党は いろいろ反対をします。野党をなだめすかせる ために付帯決議を付けるというのが通常の経過 でありますが、今回の関連法案というのは、こ れは西島、武見議員がかなり頑張って問題点を 改めるためにつけた付帯決議です。そういう意 味では関連法案が実施されるときに、この付帯 決議が生きてきます。与党が提案をした付帯決 議ですから、必ずその付帯決議は生かされると いうことになっております。

そういう意味で、医師会が要望する医療制度 改革というのを、国会の中で決めていくために は、議員の働きというのが非常に大事になって きます。そういう中で今度の選挙が行われま す。武見議員の得票がどうなるかによって、国 は医師会の言うことを聞くのかどうか、あるい は全く無視をするのかどうかという方向にいき ます。今は、日医の執行部と参議院、武見議 員、西島議員の連携が非常にうまくいって、法 案が審議の過程でそれを改めるという方向に出 てきておりますし、国のほうもそれはある程度 は尊重はしてくるようになってきております。 しかし、今度の選挙で武見票が6年前の22万、 23万票であれば、また日本医師会の言うことは 聞かなくなるだろうという思いがあります。そ ういう意味では、今度の選挙というのは非常に 大事な意味があるということをぜひご理解をし ていただきたいと思います。

それからもう1点、沖縄にとってもこれは非 常に大事な意味があります。

昨年の知事選の際には、先生方に非常に頑張 っていただいて、沖縄県医師連盟推薦の仲井眞 さんが当選をしました。

その甲斐あって県庁内に政策参与を置くことが 実現し、医師会が抱える問題点・要望等につい て直接知事に相談することが可能となりました。

このようなことからも、医師会の政策を進める ためには来月に迫った参議院議員選挙も重要な意 味をもっており、武見敬三議員、西銘順志郎議 員へのより一層のご支持をお願いいたします。

本日は、お手元の資料にお示ししてあります ように、報告2件、議事10件を上程しておりま す。詳細につきましては、各担当理事よりご説 明をしていただきますので、慎重にご審議の上 ご承認賜りますようお願い申し上げましてご挨 拶といたします。ありがとうございます。

その後、議長より議事録署名人として、浦添 市医師会の久田友一郎代議員、那覇市医師会の 伊良波隆代議員が指名され、両者共に承諾した。

続いて、報告・議事に移り、報告事項は玉城 副会長から平成18年度沖縄県医師会会務につ いて、稲福監事より平成18年度沖縄県医師会 会計監査について報告があった。議事は以下の 議案について各担当理事から説明が行われ、全て原案どおり承認可決された。

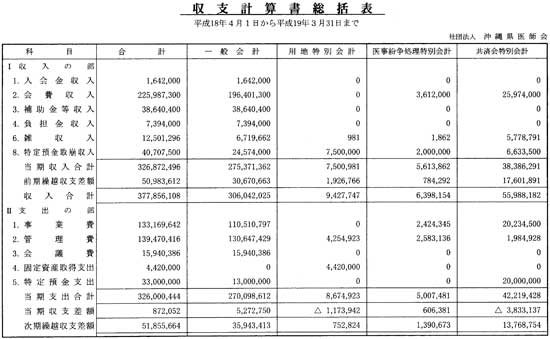

- 第1 号議案 平成18年度沖縄県医師会一般 会計収支決算の件

- 第2 号議案 平成18年度沖縄県医師会用地 特別会計収支決算の件

- 第3 号議案 平成18年度沖縄県医師会医事紛 争処理特別会計収支決算の件

- 第4 号議案 平成18年度沖縄県医師会共済 会特別会計収支決算の件

- 第5 号議案 沖縄県医師会館建設(実施設 計・工事業者決定・建築工事 費)の件

- 第6 号議案 「沖縄県医師会用地特別会計」 廃止並びに「沖縄県医師会会 館建設特別会計」新設の件

- 第7 号議案 沖縄県医師会共済会特別会計 積立金運用の件

- 第8 号議案 会館建設に係る借入金の件

- 第9 号議案 会館建設費負担金賦課徴収 (案)の件

- 第10号議案 平成19年度沖縄県医師会会館 建設特別会計収支予算(案) の件

なお、第5号議案から第10号議案までは沖縄 県医師会館建設に係る諸案件であり、南風原町 新川の地に建設予定である会館の設計、工事業 者、建設工事費、共済会からの建設資金の借り 入れ、会員に対する建設費負担賦課徴収等につ いて上程がなされ、異議なく了承された。

建築工事は高橋土建(3億6,740万円)、電気工 事は海邦電気工事(7,350万円)、衛生・空調工 事は東洋設備(4,903万5,000円)に決定した。 合計4億8,993万5,000円、その他、設計・監理 費、土地開発申請、ボーリング、下水道工事等 に8,258万7千円が必要となり、合計5億7,252万 2,000円が会館建設に関わる工事経費となる。

会館建築工事のため、沖縄県医師会用地特別 会計を廃止し、その残高1億9,973万円を新たに 新設する沖縄県会館建設特別会計に繰り入れる。これに、一般会計の会館建設積立金18年度累計 4,200万円、平成19年度積立金1,000万円の合計 額5,200万円を上記工事経費より差し引いた額3 億2,079万2,000円が不足額となる。この不足額 を補うため、共済会より1億5,000万円を無利息 で借り入れる(平成35年度までに完済)と共に、 銀行から1億5,000万円を年利2.675%で借り入れ る(返済利息4,397万7千円)。

また、会館建設費負担金として、A会員36万 円(月額1,500円)、B会員24万円(月額1,000 円)、C会員12万円(月額500円)を20年間徴 収すると共に、会館維持・管理費としてA会員 月額1,000円、B会員月額500円、C会員月額 500円を徴収する。

なお、会館建設費負担金については、資金不 足のため平成19年10月分から徴収することが 承認された。

当代議員会における質疑応答の主な内容は次 のとおり。

質疑応答(要旨掲載)

1.議事に関する質疑

○呉屋五十六代議員

共済会特別会計 について幸地先生に お尋ねするが、雑収 入570万円というの は利子なのか。受取 利息577万円、これ の元金というのはい くらで、何パーセン トの利子になっているのか。

○幸地賢治理事

元金が2 億2,635 万7,000円となって おり、利率が1.16% である。

○山内英樹代議員

質問ではない。 報告がてら依頼を したい。

浦添医師会は収支 関連で運営がかなり 厳しくなっている。

つい2日前に総会 を開き、いろいろ協 議をしたが、まず、会費の値上げが当然議題に なる。しかし、この会館建設による会員の負担 が10月から発生するので、会費値上げというの はまず厳しいということで、ほかの項目をいく つか挙げて収支のバランスを何とかとるという 形で総会を終えた。

ということで、ぜひとも、真栄田先生がおっ しゃっていたが、経費削減あるいはいろんな形 を質素に運営していただくようにお願いしたい。

○渡久山博美代議員

会館建設について は、従来から会館建 設検討委員の先生方 が十二分に念を入れ て、いろいろご審議 のうえ今日に至った と思うが、これだけ の立派な施設をつく るので、のちのちのランニングコストというもの を考えなければならないと思う。これだけの会場 をいろいろ利用する意味で、もしもよその学術 会とか、あるいはまた地域の方々からの要請依 頼があれば、それなりの料金を徴収して、それ らをランニングコストに充てるようなお考えはな いのかどうかお聞きしたい。

もう1つは、1億5,000万円は共済会費から無 利子で借り入れることになっているが、あとの 残りの1億5,000万円を3%近い銀行利子を払っ て借り入れすることになっている。この場合の 債務者というのは、会長はじめ理事の先生方が なるのかどうなのかをお教えいただきたい。

○真栄田常任理事

確かにいろんな運 営がある。例えば那 覇市医師会も会員以 外が借りるときには ちゃんと料金設定を して貸し出してい る。そのため会議室 に空きがある場合に は積極的に会員以外に対する貸し出しすること ももちろん検討していく。そして、会員内にお いては、その料金等もできれば無料であるが、 会員以外は会場利用料とか、そういうのも設定 して、できるだけ回収するように努めてまいり たい。

それから駐車場が130台分あり、日中はほと んど県医師会の催物は無いので、もし県立病院 からの依頼があった場合には料金を設定して駐 車場として貸し出すというようなことも検討し たい。

○宮城会長 銀行から借り入れる場合の契約 は当然、会長名でやるということになっている が、ただ、法的には理事が責任を持つことにな る。そのため会員ではなく医師会の理事が責任 を持つことになると思う。

2.代表及び個人質問

「日本脳炎ワクチンについて」

○中田安彦代議員

過日、日本脳炎 ワクチンメーカーよ り当ワクチンの販売 中止のお知らせがあ った。メーカーから は年内で無くなるの ではないかというこ とを告げられ、不安 を抱いている。今のまま日本脳炎ワクチンを接 種しない状況が続けば、沖縄県をはじめとする 西日本の子供たちの未来は不安でいっぱいであ る。日本脳炎ワクチンの安定供給をするための実効ある方策をただちに厚生労働省は策定し実 施すべきであると考えている。沖縄県医師会と しての対応をお尋ねしたい。というのも、今春、 流行のはしかに対するワクチン供給体制は不備 であった。中部地区では麻疹ワクチン接種希望 者に対してワクチンを接種することができなか った。厚生労働省はいつも各県で業者に指導し ているという話をしているが、ないものは打て ない。そういうことで、今後、県としても対応 する必要があるかと思い質問させていただく。

○金城忠雄理事

日本脳炎ワクチ ンに関しては、新 しいタイプのワクチ ンの供給について まだ具体的に公表 できない状況であ る。現在のワクチ ンについて、今後、 製造中止を発表してるが、在庫に関しては定期 の予防接種として実施するにあたり、県内での 在庫が確保できるように、厚生労働省ではメー カーで在庫がなくなる前に対策をとるべきであ るとの回答を得ている。

また、沖縄県でも他の都道府県へ在庫の融通 等について申し入れを行うとのことである。

平成19年5月7日時点でのワクチンの在庫数 量、供給予定量及び昨年の全国販売数量は以下 のとおりである。平成19年1月から5月7日まで の全国出荷量は13万本、平成19年5月7日現在 の全国在庫数量23万本、今後の供給予定量が 19万本である。

なお、昨年、全国販売量は22万本であるか ら供給については十分だと察している。

○中田安彦代議員 失礼だが、平成16年前 後の販売量を教えていただきたい。なぜかとい うと、平成17年の5月31日、突然、厚生労働省 はマスコミに報道して日本脳炎は廃止になった というような印象を受けていたと思う。だが、 去年、日本脳炎が熊本県や他の県で発生したと きに、マスコミが報道すると接種者が急激に増えた。先ほど言ったように必要対象とすべき人 数のわりに今は打っていないと思う。

もし日本脳炎が県内で発病した際に、新聞報 道で流行するとの記事がでた場合、この数で足 りるのだろうかいうのを私は危惧している。厚生 労働省はいつもメーカーの責任、医師会の責任 という言い方をするので、このまま受け身でいい のだろうかという意味で質問させていただいた。 厚生労働省はこの回答で本当に良いのか。

○金城忠雄理事 平成16年度の供給量につ いては資料を持ち合わせていない。今後のこと については厚生労働省もADEM(アデム)の ことで、積極的には予防接種をしないようにと いうことを言っている。サルの腎臓からつくる という話もあるが、これが1年以内にできるの ではないかという予想だったようだが、いつで きるかということについては把握していない。

確かに沖縄県あるいは西日本は日本脳炎のリ スクが高いところであるため、このことについ てはもちろん厚生労働省への進言をしていきた いと思っている。沖縄県もそのような対応をし ているようである。

感染症については、真栄田常任理事とタイア ップをして努力していくつもりである。

「特定健康診査に対する県医師会の対応につ いて」

○久田友一郎代議員

特定健診と健康 診査、それから特 定健康保健指導が 平成20 年度から開 始する予定になっ ている。実は保険 者側というか、市 町村とか企業等は、 一体これはどういうふうにしてやればいいのか と、対応にとても苦慮している。特定健康診査 というのは血圧測定と血糖と中性脂肪などで、 これはどこのクリニックでもできると思うが、 特定保健指導については医師と管理栄養士とそれから保健師というチームで組んでやることに なっている。国は受診率を60%以上に上げたい ということであり、それの受け皿として特定健 康診査は、おそらく医師会あるいは地域の医師 会がやるべきではないかと考えている。

7月4日に勉強会があるということなので、そ の結果を待たないとわからないと思うが、実は その特定健康診査の対象者がとてもたくさんい るので、全てを健診センターがやるわけにもい かないし、それをやる受け皿として各地区の医 師会が対応すべきではないかと思っているがい かがか。

○大山朝賢常任理事

久田先生の質問 内容の1番目が、各 地区医師会内のク リニックで特定健 康診査が可能かど うか、2番目が市町 村の従来の人間ド ックが廃止され、 特定健康診査にかわるようだが、各市町村の対 応を把握しているのかどうか、各地区医師会が 管内の市町村と協議し決定するのかというご質 問である。

一つめの質問に対しては、この特定健康診査 は各地区医師会内のクリニックで可能である。 可能ではあるが、そのためには資料にあるよう に、重要事項に関する規定の概要を事前にホー ムページ等で公表するとともに、9月頃から予 定されている社会保険診療報酬支払基金への健 診保健指導機関の登録に向けて準備する必要が ある。この重要事項に関する規定の概要という のは何かと言うと、厚生労働省がやっているの は、例えば健診だけしようとするもの、あるい は特定の保健指導の両方を行う場合には、それ ぞれフォームがあり、例えばうちには保健師が いる、あるいは管理栄養士が揃っている、医者 がいるといった事をホームページで公表しない といけないとのことである。それをある1つの マニュアルというか、1つの様式ができており、ある程度概要はできているが、これというはっ きりしたものはまだ出ていない。大体決まった パターンがあって、それをホームページに載せ ないといけないという規定がある。

それから、特定健診・特定保健指導を実施す るためには、各医療保険者と契約する必要があ る。この契約の場合には、個別契約と地区医師 会等を代表窓口として契約を結ぶ集合契約の2 つのパターンが考えられる。日本医師会では各 医師会が代表窓口となる集合契約の方法を検討 してほしいという旨を言ってきている。そのた め各地区医師会で保険者と契約をして、それを 個々にまわすということになるかと思う。

それから、次の2番目の質問である市町村の 人間ドックが廃止されて特定健康診査にかわる 件について、市町村の対応を把握しているかど うかということに関しては、本会ではまだ把握 していない。しかし、現在、県の医務国保課が 各市町村を対象としたアンケート調査を実施し ており、その調査項目の中で特定健診、特定保 健指導の実施内容等が問われている。当アンケ ート調査が集計され次第、本会にも情報提供し ていただくよう申し入れている。まだアンケー ト調査をしているところであるが、来る7月4 日に8時から開催予定の特定健診、特定保健指 導に関する検討委員会で行政側からも説明して いただくとともに、各地区医師会の考え方につ いてもご協議いただく予定になっている。

那覇市医師会から質問があって後日それが取 り下げられたが、特定保健指導をするために は、勉強会をやらないといけない。県において 勉強会を2日間にわたって行っているが、ウィ ークデーのため開業をしている先生方は参加が 難しい。月、火、水に開催されていると思う が、これを休みを利用して2日間の間に特定保 健健診や、特定保健指導のやり方というのを講 習会を持つことにしているので、そのへんも含 めて7月4日に医師会長の宮城会長や玉城副会 長を交え、郡市区医師会の方々と検討していき たい。

「総合診療医について」

○友寄英毅代議員

厚生労働省から 総合科、あるいは総 合医という考え方 が出されているが、 これに対する日本医 師会の見解、ある いはこの問題につい て沖縄県医師会の 今後の取り組みなどを教えていただきたい。

○安里哲好常任理事

厚生労働省の見 解としては、総合 科の新設を積極的 にしていきたいとい う気持ちをもって いるようである。た だ、医道審議会に 対し、各関係者の 意見をもらって検討していく方向にあるようで ある。

狭い専門領域の専門ではなく、内科、小児科 等の幅広い領域について、総合的かつ高度な診断 能力を有する診療科を総合科として、医療法上、 診療科名に位置づけ、国の個別診査によって標榜 医師資格を増やす。要するに国家的なライセンス のような考え方をもっているようである。

また、総合医に求められる能力として内科、 小児科を中心とし、診療科全般にわたって高い 診療能力を有している、患者の疾患の状態にあ わせた医療の選定など基本的予防から治療、そ してリハビリテーションに至る過程において継 続的に地域の医療資源を活用できる能力を有し ていると解釈しているようである。

それから、日医の見解としては、総合科、総 合医としての国家ライセンスは反対だと述べて いる。それとゲートキーパーとしてのフリーア クセスの障害になることも反対。それから人頭 払い関与することも反対と述べている。この3 点は反対だが、それを除いては積極的に推進していきたいとしている。3つの学会、日本家庭 医療学会、日本プライマリーケア学会、日本総 合診療医学会と連携をとって総合認定、あるい は専門医制度を構築していきたいとしている。 聖路加病院の福井病院長が日医の生涯教育の委 員長になっており、福井先生を中心に、三学会 とで検討しているようである。沖縄県の見解と しても、日医の意見と同じである。

2番目として、どのような制度になり、どの 年代から適用していくのか、現行の学会の認 定、専門医制度との整合性も含め注意深く経過 を見ていくと同時に、必要に応じて早急な対応 をしたいと考えている。

それから、3番目に積極的に研修会等の協力 実施をしていきたいと考えている。

「消費税について」

○中田安彦代議員 現在、医療費は非課税と なっている。従来の説明では医療機関は最終消 費者の立場に似た立場であるとして、納入価に つく消費税を差し引くことはできず課税となっ ている。

一方、輸出企業は輸出品を非課税であるとし て納入価にかかる消費税は戻し税として国から 払い戻しを受けていると聞いている。輸出企業 が払い戻しを受けることができるのであれば、 医療機関においても同様な措置を講ずるように 国に要請すべきと考えている。県医師会として はどのようにお考えかお聞きしたかったが回答 (書面)のとおりでいいと思う。

○嶺井進常任理事

少し訂正がある。 これまで日本医師会 はゼロ税率、軽減税 率を一生懸命目指し て要望してきたが、 最新の情報による と、第一優先はゼロ 税率、次に軽減税 率、両方だめなら一般事業所と同じような課税 対象にしてもらうという方針らしい。これは私もそう思っているが、おそらく消費税のアップの ときに、日本医師会は軽減税率にするいいチャ ンスだと思っているようである。

輸出品がゼロ税率というのは、最終消費者が 海の向こうにいるため、これはやむを得ない事 態である。しかし、医療もそれと同じようにし てくれというのは、はたして可能かどうかわか らないが、日医は頑張ってくれるものと思う。

「県立病院の医師確保及び医師手当ての廃止 問題について」

○長嶺信夫代議員

今日の新聞にも、 離島・へき地問題、 医者の確保、県立 病院等、いろいろ 問題の記事が掲載 されている。

そのような中、 県立病院の医師手 当の廃止が県で検討されているとのことで、ま ず保健所のドクターからアドバルーン的に、医 師手当の廃止について報道機関にリークしてい る感がある。少なくともそういうことを念頭に 置いて全体の医師会、あるいはそういう関係方 面の意向を伺うようにしているのではないか。 厚生労働省あたりがいろいろな施策をするとき に、1つ新聞社にリークして、反応をみるよう な感じである。

玉城副会長からの返事はここに書いてある が、県立病院が救急等で忙しければ民間医療機 関にそういうのを負担してもらえばいいのでは ないかということがいつも出てくるわけだが、 現実問題として採算性を考えている民間病院 が、現在の救急医療やいろんな意味で県立病院 が担っている問題をすぐ簡単に移行できるよう な体制ではないと思う。

現実に、これは仕方ないといえば仕方ないか もしれないが、県立病院の優秀な医者がどんど ん辞めざるを得ない状況である。過重労働の中 でこれ以上やっていけないと辞めて民間病院に 移っていく優秀な先生方がいる。それはそれで 民間病院がちゃんとできる体制ならばいいだろ うという考え方も出てくるかもしれないが、し かし、現実の沖縄の医療体制を、あるいは救急 医療体制はかなり公務員医師会、そして県立病 院に負担してもらっている。沖縄県の医師会会 員、私も開業医ではあるが、何とかなるだろう とよそから見ていてはよくないのではないか。 そういう意味では県医師会は県医師会としての 立場で、県の意向が出てくる前に常々そういう 意見を述べて、それに対しての見解を十分述べ ていく必要があるだろうと思う。

アンケートでもあったが、保健所やその現業 部門で医師手当てが削減されたら、半分近くの 医者が辞めるとアンケートに答えている。もち ろんそのとおり辞めるかどうかはわからない が、そう追い込まれるような体制は、現在の医 師確保、県立病院や離島の医師不足が叫ばれ て、医師確保に非常に困っている状態に追い討 ちをかけるような感じになる。それに対してや はり県当局が1つの方向を出す前に積極的にそ れに対する対応、そういう意見を述べていくべ きではないかと感じているので質問した。

○玉城信光副会長

お答えになるか どうかはわからない が、先生が話され ていることは、おそ らく医師会員全員 がよくわかっている ことだと思う。それ で論点を3つに分け させていただいた。

医師不足に関しては、今、ドクターバンクが 働いていて、県立北部の産婦人科医師が1年間 何とかできるということとか、それから座間味 診療所も何とかできるという話が出ている。た だ、それは一時しのぎだろうという気がしてお り、昨年ずっとやっていた。「離島・へき地の 医師確保対策事業」というのがあって、その延 長上でドクターバンクができたが、本当に医師を確保するためには先の問題を見ながら、後期 臨床研修、その定着を沖縄に図るべく今いろい ろ福祉保健部にも働きかけているが、なかなか Ryu MIC、琉大のグループと県立病院のグル ープと、それから民間の群星の3グループの提 携という動きが出ていない。それを先日、琉大 学部長とも話をしたが、早急にやりたいと思っ ている。県がだめであれば県医師会が一応、音 頭をとりながらやっていこうと今考えている。

それから、医師手当の削減については、伊波 部長と知事との話でもちらっと出たが、具体的 にどこでどうするかというのがまだはっきりわ からない。ただ、少なくともそれは保健所の医 師という話が出ていたが、何をどうするかとい うことと私もわからないところがあって、いろ んな手当てが輻輳して出ているようである。そ のため手当を整理することが1つの解決策かと いう感じもするが、給与についてはちょっとま だわかっていない。

ただ、先日の地区医師会長会議の中で、公務 員医師会長から話題提供があったので、もしど のような動きになるかはわからないが、出てき たら県医師会としては十分バックアップをして いきたいと思う。

それから、先ほど長嶺先生が言われたように、 過重労働という問題は、必ずしも県立病院だけ ではないが、県立病院の過重労働というのは、 救急がかなり足を引っ張っているというのは私 の頭の中にはある。そうすると救急というのは政 策医療の分野で、県立病院の全体の仕事を100% としたら、どのぐらいの重さでそれを見ているの か確認しなければならない。そのへんの分離がで きない限り、どの分野が政策的にいろんなもの を補填すべきところなのか、一般の分野までそ うなのかということを調べないといけない。県立 病院の救急医療を受け入れられる民間病院は、 おそらくないと思っている。そのため救急以外 の分野を民間病院がかなりカバーしていけば、 県立病院の救急医療の過重労働が軽減できるの ではないかということと、知事、両副知事、福祉保健部長、病院事業局長とも一緒に話しをし ているが、この経営健全化計画というのが過去 に何度も立てられているが、知事はそういう答 申が出ていることは知らなかった。そのためそれ にのっとって経営健全化を本当にやってみよう という話が今起こっている。そうすると各県立 病院は一律に図れないと思うので、各々の地域 で自分たちがどういう医療をすべきか、そして経 営を健全化するためには何をどうしたらいいか ということを自分たちで解決策を出さなければ ならない時代がきていると思う。

1年間に県立病院に沖縄県が繰り入れている 金額は69億円、必要があればいくらでもいいと 知事は言っている。ただ、この69億円が根拠な くどんどん増えていくということに何らかの危 機意識をもっているということである。

いずれにしてもそういうものとの絡みで、地 域医療をどう考えるかということで、地域医療 というのは決して県立病院だけが担っているの ではないということを念頭に置き、ほかの病院 を利用するという方法も考えていきたい。昔、 地域完結型医療ということで県医師会もいろん なお話をさせていただいたが、それにもう1回 戻らないと、県立病院の過重労働は県立病院だ けで絶対解消できるものでないということを、 私の考えだが思っている。なかなかこれは一律 に解消できないが、一番本当に考えるべきは県 立病院の中の先生方だと思っている。

最後に北部の名嘉眞透代議員、高芝潔代議員 より、沖縄県保健医療計画が国の方針により、 予定より1年早く平成20年に策定することにな っており、タイムスケジュールでは本年4月から 10月の間に各二次医療圏からの地域医療計画の 素案を作成するようになっている。そのため、北 部地区医師会として素案の中に取り入れてもら うべく、“北部地区医療提供体制計画案「主に急 性期医療を中心に」”を作成したとのことで、パ ワーポイントを用いて説明が行われた。