心血管カテーテル治療の最新の話題:

高度大動脈弁狭窄の治療

「経カテーテル的大動脈弁置換術

(Transcatheter Aortic Valve Replacement:TAVR)」

― 内科医の立場から ―

琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学

岩淵 成志

【要旨】

大動脈弁狭窄症は何らかの原因で、大動脈弁の開放が制限される病態で従来多か ったリウマチ性弁膜症は、現在は少なくなり、大動脈弁狭窄症の多くが動脈硬化性 のものである。延命可能な治療法は大動脈弁置換術であるが、動脈硬化性大動脈狭 窄症がほとんどである現在では、高齢、虚血性心疾患、閉塞性呼吸器疾患、腎機能 障害など合併などにより手術不能例、手術ハイリスク症例もめずらしくない時代と なった。このような症例に対して開胸せずに大動脈弁位に生体弁を留置する治療法 である経カテーテル的大動脈弁置換術が開発され、2002 年に欧州ではじまり、現 在まで施行されたのは世界中で6 万件を超える。米国でのPartner 試験、本邦での サピエンバルブの臨床治験が行われ、本邦でも2013 年10 月1 日より保険償還され た。しかし合併症を少なからず伴う治療であるため、手術での大動脈弁置換術の適 応や、経カテーテル的大動脈弁置換術の適応もふくめて、心臓内科医師、心血管外 科医師、などから構成されるハートチームでの症例検討、議論、それに基づくチー ム医療がかかせない治療法である。

大動脈弁は心臓の左心室から送り出される 血液が流れ込む大動脈の入り口にあり、半月形 の3 枚の弁からなる三尖弁の形態であり、大動 脈に駆出された血液の左室への逆流を防いでい る。大動脈弁狭窄症は何らかの原因で、大動脈 弁の開放が制限される病態で、その原因は、リ ウマチ性、先天性(二尖弁など)、炎症や放射線 障害によるもの、加齢による動脈硬化性変化に よるものなどであるが、従来多かったリウマチ 性弁膜症は、現在は少なくなり、大動脈弁狭窄 症の多くが動脈硬化性のものである。動脈硬化 性大動脈弁は加齢による変化で、大動脈弁が厚 く硬くなり石灰化を伴うようになり、弁の開口制限が生じるものである。病態が進行すると大 動脈弁の開放制限により大動脈弁部に圧較差を 生じるようになり、慢性的な左室後負荷が持続 し、求心的左室肥大、左室拡張末期圧上昇、心 拍出量の低下、左室収縮機能障害などが生ずる。

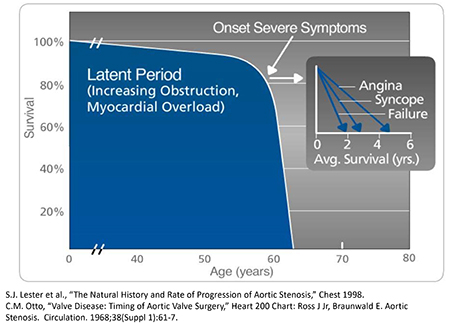

治療法としては、内科的薬物療法での予後改 善効果のエビデンスはなく、延命可能な治療法 は手術的な大動脈弁置換術である。重症大動脈 弁狭窄症の自然経過は不良であり、狭心症状を 伴う場合は予後5 年、失神をともなう場合は予 後3 年、心不全を伴う場合は予後2 年といわれている(図1)。

図1 大動脈弁狭窄症の自然予後

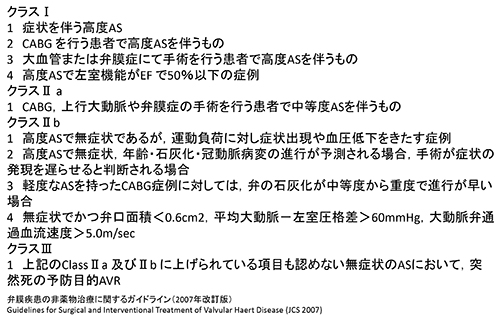

高度大動脈弁狭窄症は心エコーなどの検査 で、1)大動脈弁弁口面積1.0cm2 以下(または 大動脈弁口面積係数0.6cm2/m2)、大動脈弁部 ジェット流速4m/ 秒以上、平均大動脈弁圧較 差40mmHg 以上と定義される。高度大動脈弁 狭窄症の手術適応は、クラスⅠ適応としては、 1)症状を伴う高度大動脈狭窄症、2)冠動脈バ イパス術を行う患者で高度大動脈狭窄を伴うも の、3)大血管または弁膜症にて手術を行う患 者で高度大動脈狭窄を伴うもの、4)高度大動 脈狭窄で左室機能が左室駆出率50%以下の症 例となっている。そのほか運動負荷で血圧低下 や自覚症状がでるものや急速な大動脈狭窄の進 行などもクラスⅡ適応となる。(表1)。高度大 動脈狭窄症の定義に合致しても全く自覚症状が なく、安定した症例で、運動負荷で血圧低下や 自覚症状の出現がなく、弁狭窄の急速な進行の ないものなどは定期的な検査(心エコー、臨床 症状など)により慎重に経過観察する。

無症状の高度大動脈弁狭窄症の自然予後に ついては、Rosenhek らの報告1)がある。この報告は1994 年の1 年間に、無症候性の重症大 動脈弁狭窄症であることが確認された連続し た128 例の患者を同定し前向きに予後調査を 1998 年までしたものである。この研究の結果、 Rosenhek らは、大動脈弁狭窄症の無症状の患 者では、手術を症状が発現するまで延期しても 比較的安全であるが、その転帰は患者によって 大きく異なり、中等度または高度の大動脈弁の 石灰化の存在と、大動脈弁部のジェット血流速 度の急速な上昇により、予後が非常に不良な患 者を鑑別できる。したがってこれらの患者に対 しては、症状が発現するまで手術を延ばすより は、むしろ、早期に人工弁置換術を実施するこ とを検討すべきであると結論している。

表1 大動脈弁狭窄症に対するAVR の推奨

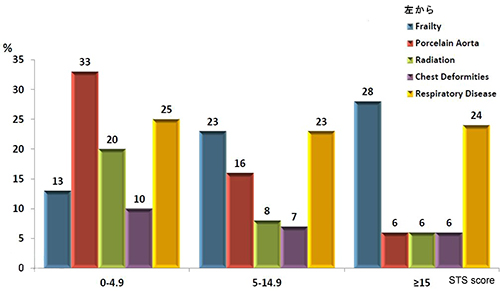

大動脈弁置換術は確立された治療法であり、 手術成績はきわめて良好である。リウマチ性大 動脈狭窄症が多かった時代では、症状出現する のが60 才代の壮年期であるため、弁膜症以外 の合併疾患も少なく、左室駆出率は正常のもの が多かったが、動脈硬化性大動脈狭窄症がほと んどである現在では、症状出現するのは80 才 頃と高齢であり、虚血性心疾患、閉塞性呼吸器 疾患、糖尿病、腎機能障害など合併疾患を有す る症例が少なからずあり、左室駆出率も低下し ている症例も認める。後述するPartner 試験2) の手術不適応症例における手術不能原因は、陶 器様大動脈(Porcelain Aorta)、胸部放射線照 射後、慢性呼吸器疾患、胸郭変形、Frailty(い わゆる患者の弱さ)であるが(図2)、高齢者 特有の要素であることが報告されており、世界 で最も高齢者の多い本邦ではその傾向がつよい 可能性があると思われる。

図2 Partner2 試験でのSTS コアごとの手術不能理由

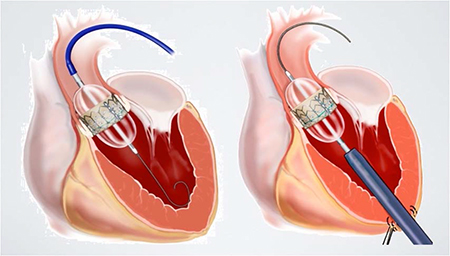

このような手術不能症例や手術ハイリスク症 例に対して開胸せずに大動脈弁位に生体弁を留 置する治療法である経カテーテル的大動脈弁置 換術(TAVR)が開発された。これは大腿動脈 あるいは心尖部から施行するカテーテル治療で あり(図3)、手術での大動脈弁置換術より患 者さんに対する負担が少ない低侵襲治療である ことが特徴である。この治療法はヨーロッパで 2002 年に始まり、現在ヨーロッパ、北米を中心 に、世界で6 万人以上に施行されている。本邦 でも臨床治験が2010 年からはじまり2012 年9 月に終了、2013 年10 月より保険償還された。

図3 経カテーテル的大動脈弁置換術

(Transcatheter Aortic Valve Replacement:TAVR)

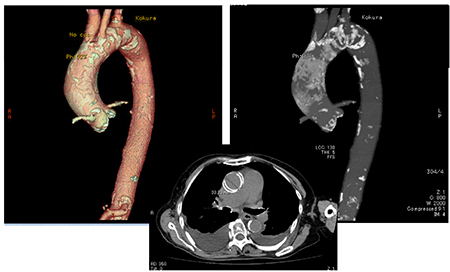

著者が以前勤務していた小倉記念病院では、 Sapien XT 20mm の臨床治験に参加していた が、その治験以前に生命倫理委員会の申請し数 例にSapien XT valve を留置した。その1 例目 の症例を紹介する。症例は80 才代女性。2008 年、NYHA II の症状を有する重症大動脈弁狭 窄症と診断され、外科的大動脈弁置換術をすす められるも本人が拒否。2012 年4 月労作時呼 吸困難の増悪および夜間起坐呼吸出現。慢性 心不全急性増悪の診断にて小倉記念病院緊急 入院。心エコーでは左室拡張末期径46mm、完 全左脚ブロックがあり左室駆出率は35%。大 動脈弁弁公面積0.48cm2、平均大動脈弁圧較差 56mmHg、大動脈弁逆流経度、僧帽弁逆流な し。心エコーでは高度大動脈弁狭窄症であっ た。STS スコア6.33%であり、心不全を伴う 高度大動脈弁狭窄症であるため再度心血管外 科にコンサルトしたところ胸部CT で陶器様大 動脈(Porcelain Aorta)(図4)を認めたため 手術不能と判断された。患者、家族の了承を得てTAVR 施行とした。経皮的アプローチと したが、両側大腿動脈が6mm 台と細径である ため、左総腸骨動脈をカットダウンしてアプ ローチした。マルチスライスCT で評価した大 動脈弁輪径21.8mm であり、使用した生体弁は Sapien XT 23mm(図5)を選択した。全身麻 酔下で手技は順調にすすみ合併症なく終了。同 日抜管、翌日歩行可能であり、術後約2 週間 で退院となった。

図4 胸部CT で陶器用大動脈(Porcelain Aorta)を認める。

図5 Sapien XT 23mm バルブ留置術中

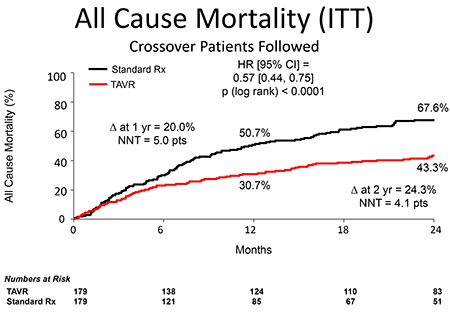

FDA の認可の契機となった米国の臨床研究 であるPARTNER 試験2)は、症候性重症大動 脈狭窄症患者に対して、手術的大動脈弁置換術 の実施ができない症例、または手術的大動脈 弁置換術がハイリスクな症例を対象に、TAVR の安全性・有効性を検討することを目的に実施 されたものである。手術的大動脈弁置換術の実 施ができない358 症例では、従来の内科的治療 群(Convention therapy:CT 群)とTAVR 群 それぞれ179 例にランダムに振り分けられた。 平均年齢CT 群83.2 ± 8.3 才、TAVR 群83.1± 8.6 才、周術期死亡率を推測するSTS スコア はCT 群12.1 ± 6.1、TAVR 群11.2±5.8 と手 術を施行したならば周術期死亡は10%以上と 推測される症例であった。主要評価項目であ る1 年後の総死亡はCT 群50.7%、TAVR 群 30.7%(P < 0.0001)とTAVR 群で有意に低 率であった。(図6)1 年後の心不全などによる 再入院は、CT 群53.9%、TAVR 群27.0%(P < 0.0001)とこれも有意にTAVR 群が定率であ った。ただし、1 年以内の脳血管疾患の発生は CT 群5.5%、TAVR 群11.2%(p = 0.009)と TAVR 群が有意に高率であった。

図6 Partner 試験 手術不能例の総死亡率

(TAVR 群とStandard 治療郡)

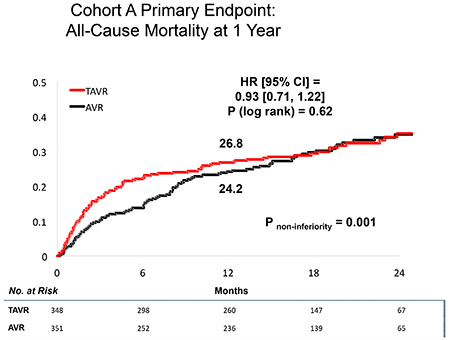

また、手術が可能だがハイリスク症例を 対象にした699 症例3) では、TAVR 群348 例( 大腿動脈穿刺244 例、心尖部穿刺104 例)と従来の大動脈弁置換術(Aortic Valve Replacemennt:AVR)群351 例の2 群にラン ダムに分け治療効果を比較したものである。 NYHA ⅢまたはⅣの心不全症状のあるものが 9 割以上など、手術に対してハイリスクと判断 された症例であった。主要評価項目である1 年 後の総死亡はTAVR 群では24.2 ±%、AVR 群 26.8 ±で、両群間に有意差はみられず(ハザ ード比= 0.93[95 % CI:0.71 ~ 1.22]、P 値= 0.62)非劣性を示した。(図7)

図7 Partner 試験 手術ハイリスク例の総死亡率 (TAVR 群とAVR 群)

サブグループ解析では、大腿動脈穿刺でTAVR を行った際のAVR への非劣性も示さ れた(P 値= 0.0002)。30 日後の死亡率は、 TAVR で3.4%、AVR は6.5%で以前のTAVR の報告から予想された11.8%よりかなり低率で あった。術後1 年後での合併症の解析では、脳 血管障害はTAVR 群3.8%、AVR 群2.1%(P = 0.20)、大血管合併症はTAVR 群11.0%、AVR 群3.2 %(P < 0.001)、大出血はTAVR 群 9.3%、AVR 群19.5%(P < 0.001)、心房細動 の発症はTAVR 群8.6%、AVR 群16.0%であり、 脳血管障害、大血管合併症はTAVR 群に多く、 大出血、心房細動の発症はAVR 群に多く、そ れぞれの治療法の特徴を示すものであった。

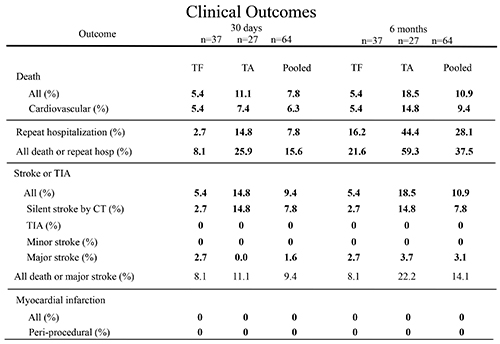

日本では、Sapien valve 単群の臨床治験であ るPremier Japan2)が2010 年から始まり2012 年9 月に終了した。この研究にエントリーした 症例は1)大動脈弁平均圧較差40mmHg 以上、 または大動脈弁部ジェット流速4.0m/s 以上、 または大動脈弁弁口面積0.8cm2未満(または 大動脈弁弁口面積係数0.5cm2/m2 未満)を満た す高度大動脈弁狭窄患者、2)NYHAII 以上の 心不全症状を有する症例、3)手術による大動 脈弁置換術がハイリスクであることを術者以外 の1 人以上の心血管外科医と1 人以上の循環器 内科医師が認めた症例である。除外基準は2 尖 弁や非石灰化大動脈弁、大動脈弁輪径が18mm 未満あるいは25mm より大きい症例(Sapien 弁が23mm と26mm のみのため)、大動脈解離 症例、大腿動脈―総腸骨動脈に安全にシースを 挿入できない症例、左室駆出率20%未満の高度左室収縮機能障害症例、血行再建術が必要な 未治療の冠動疾患症例、高度大動脈弁閉鎖不全 あるいは僧房弁閉鎖不全合併例であった。合計 64 症例がエントリーし、TAVR は37 例で大腿 動脈経由(Trans femoral:TF)、27 例で心尖 部経由(Trans apical:TA)で施行された。平 均年齢は84.3 ± 6.1 才、男性34.4%、STS ス コア8.96 ± 0.14%、医師によるNYHA 分類で はII 度56.3%、III またはIV 度43.8%であり、 術前6 か月以前に大動脈弁狭窄症による入院が 必要であった症例が56.3%であった。合併した 疾患は冠動脈疾患28.1%、冠動脈バイパス術の 既往9.4%、冠動脈形成術31.3%、呼吸器疾患 26.6%、閉塞性肺疾患23.4%、胸壁への放射線 治療の既往7.8%、肝臓疾患32.8%、陶器用大 動脈(Porcelain Aorta)17.2 % であった。平 均大動脈弁口面積はTF 群0.53 ± 0.15cm2、TA 群0.58 ± 0.11cm2、大動脈弁口面積係数はTF 群0.37 ± 0.10cm2/m2、TA 群0.42±0.09cm2/m2、 平均大動脈弁圧較差はTF 群58.7 ± 21.8mmHg、 TA 群60.7 ± 23.3mmHg、平均左室駆出率はTF 群60.0 ± 8.9%、TA 群58.7 ± 11.4%、中等度 ~高度の大動脈弁逆流はTF 群13.5%、TA 群 3.7%であった。大動脈弁輪径は20.9 ± 1.62mm であり、使用した弁サイズはTF 群では23mm を71.9%に26mm を28.1%に使用した。手術 結果(術後24 時間以内)では5 例が解剖学的 理由(弁輪径が18mm 未満または25mm より大 きい、冠動脈位置が弁輪部より近接しているな ど)でTAVR が施行できなかった。TAVR 施 行した59 例中、1 例がバルサルバ部の破裂で 死亡、1 例が留置に使用したガイドワイヤーが 僧房弁腱索にひっかかりTAVR を断念し手術 的なAVR を施行し成功した。1 例が術中に冠 動脈の左主幹部閉塞をおこし緊急冠動脈形成術 施行し軽快した。2 例で留置バルブの大動脈へ の位置移動があり、そのうち1 例は1 つ目のバ ルブを移動した大動脈にそのまま留置し2 つ目 のバルブを留置し成功。もう1 例は一つ目のバ ルブを大動脈に留置し大動脈弁狭窄症はバルー ン拡張術で終了した。術後7 日以内のデータで は7 例で頭部CT で脳梗塞を認めたがいずれも無症状であった。術後30 日での周術期結果は、 5 人(7.8%)死亡。そのうち4 人が心血管関 連死であり、1 例が急性副腎不全症候群で死亡 した。1 例(1.6%)があらたな症候性脳梗塞 を発症した。7 例(10.9%)が新たな房室ブロ ックのために永久ペースメーカーの留置がなさ れた。臨床的予後は総死亡は30 日後7.8%、6 か月後10.9%、再入院30 日後7.8%、6 か月後 28.1%、症候性脳梗塞は30 日後1.6%、6 か月 後3.1%、心筋梗塞合併は認めなかった。(図8) これらの臨床結果はPartner 試験から推測した 結果より良好であり、本邦でのTAVR の結果 は諸外国に比しても十分受け入れられるものであった。

図8 Sapien バルブ治験の臨床結果

Sapien バルブによるTAVR は2013 年10 月 1 日に保険償還され、本邦でも本格的なTAVR 時代にはいった。高度大動脈弁狭窄症患者の手 術不能例またはハイリスク例にとってはより低 侵襲な治療で延命またはQOL の改善につなが る可能性があり、期待される治療である。しか しながら合併症を少なからず伴う治療であるた め、手術での大動脈弁置換術の適応や、TAVR の適応もふくめて、心臓内科医師、心血管外科 医、放射線専門医、心エコー専門医、老年医療医、 心臓リハビリ専門医、心臓病棟、手術室、カテ ーテル室のコメディカルなどから構成されるハ ートチームでの症例検討、議論、それに基づく チーム医療が欠かせない治療法である。

【引用文献】

1. R.Rosenhek et al. Predictors of outcome in severe

asymptomatic aortic stenosis. N Engl J Med 2000;

343:611-7

2. R.Makkar et.al. Transcatheter Aortic-Valve

Replacement for Inoperable Severe Aortic Stenosis.

N Engl J Med 2012;366:1696-704

3. Gilard et.al.Registry of Transcatheter Aortic-Valve

Implantation in High-Risk Patients.N Engl J Med

2012;366:1705-1723

【追記】

SapienXT バルブは2013 年10 月1 日に保険 償還され本邦での実施可能となった。しかし、 TAVR は厳格な施設基準があり、この基準を 満たした施設で施行が開始された。施設基準の 主なものは、ハイブリット手術室の設置、日 本循環器学会、日本心血管外科学会、日本心カ テーテル治療学会の関連施設および専門医の常 勤、年間の大動脈弁置換術、大動脈ステント術、 冠動脈形成術などの症例数などである。現時点では沖縄県にすべての施設基準を満たす病院は ない。ハイブリット手術室は手術室内にシネア ンギオ装置を備えたものであるが設置に多額の 予算が必要といわれている。いままで基準に合 致したハイブリット手術室は沖縄県内になかっ たが、琉球大学附属病院にハイブリット手術室 が新設され2013 年10 月1 日より稼働中である。 TAVR という高度先進医療は大学病院などの 中核施設がになうべきものであり、現在琉大第 三内科と第二外科との合同ハートチームで準備 をしているところであるが、現時点では、数あ る施設基準の中で一つだけ満たしていないもの があり施設申請にいたっていない。それは冠動 脈形成術施行年間100 例以上(先行導入施設は 200 例以上)という基準である。著者が2013 年7 月に琉球大学附属病院に赴任してから、冠 動脈形成術数は徐々に増加しているが未だ基準 を満たすところには達しておらず今後とも基準 を満たすため努力を重ねている。

Q U E S T I O N !

次の問題に対し、ハガキ(本巻末綴じ)でご回答いただいた方で6割(5問中3問)以上正解した方に、 日医生涯教育講座0.5単位、1カリキュラムコード(73.慢性疾患・複合疾患の管理)を付与いたします。

問題

次の設問1 ~ 5 に対して、○か×でお答え下さい。

- 問1.現在、大動脈弁狭窄症の原因で最も多いのはリウマチ性のものである。

- 問2.重症大動脈弁狭窄症で心不全状態にある症例の予後はおよそ2年といわれている。

- 問3.大動脈弁狭窄症に対する大動脈弁置換術の不能症例やハイリスク症例に対する経カテーテル的大動脈弁置換術が2013年10 月に保険償還された。

- 問4.PARTNER 試験では大動脈弁置換術不能症例で経カテーテル的大動脈弁置換術群と内科的治療群を比較しているが、1 年後の総死亡率は同等であった。

- 問5.PARTNER 試験では大動脈弁置換術ハイリスク症例で経カテーテル的大動脈弁置換術群と大動脈弁置換手術群を比較しているが、1 年後の総死亡率は同等であった。

CORRECT ANSWER! 10月号(Vol.49)の正解

くも膜下出血に対する脳動脈瘤コイル塞栓術

ー膨潤型コイルHydrocoil の使用経験ー

問題

次の設問1 ~ 5 に対して、○か×でお答え下さい。

- 問1.脳動脈瘤コイル塞栓術は、開頭クリッピング術と比較し予後が悪い。

- 問2.脳深部にある動脈瘤は、コイル塞栓術の良い適応である。

- 問3.破裂脳動脈瘤例には、コイル塞栓術の適応はない。

- 問4.破裂脳動脈瘤例では、密なコイル塞栓は再破裂の危険があるため禁忌である。

- 問5.Hydro Gel coils を用いた塞栓術では、迅速な止血と密な塞栓が得られる。

正解 1.× 2.○ 3.× 4.× 5.○