人生の師との出会い

伊江村立診療所所長 阿部 好弘

誰にも若いときの苦い思い出や青春の甘酸っ ぱい経験があると思いますが、私の20 代の頃 の思い出と言えば、医学部生として勉学に励ん だ事よりも、空手道の師匠(人生の師)に出会 えた事が大きいと言えます。

私は、中学校まで顔は青白く体のほっそりし た、いわばモヤシっ子でした。高校生になって バレー部に入りますが、強さへの憧れから空手 に興味を持ち、通信教育の空手を始めました。 友達に撮ってもらった写真を送って添削しても らうのですが、これで本当に強くなれるのかと 途中で気付き、長くは続きませんでした。

大学では剣道部に所属しますが、医学部2 年 のときに、医師になる目標を完全に見失い、周 囲に流されている自分を感じ、半年間休学しま した。この世の中で何が真実なのか、僕の心の よりどころは何なのか?大学の図書館で哲学や 宗教の本を読みあさり、教会にも通う日が続き ました。しかし、求めるものは得られず、自暴 自棄になっていたときに出会ったのが、剛柔流 空手道でした。電信柱の張り紙をみて道場を訪 ね、そこで館長の境龍剛先生(師匠)に出会い ました。後日、館長先生は、「あの時のお前の 目は、腐った魚の目をしていたぞ」と話してく れました。

道場に入門した私は大学の剣道も続けながら 空手道場に通い、3 年間で黒帯を取ると、大人や 子供の指導もまかされるようになりました。大 学の試験中も道場を休む事は許されず、そのお かげで2 年間留年してしまいました。剣道部で はキャプテンも務め、剣道部引退後は空手のみ に専念し、医学部で剛柔流空手道研究会を発足 し仲間を作りました。医学部5 年生の時は、手刀でビール瓶切りができるようになっていまし た。手刀の稽古で右手がパンパンに腫れると、氷 水の入った洗面器に手を入れて冷やすのですが、 将来医師になるのにそんなに手を痛めつけて大 丈夫なのか、と同級生に心配されたものです。

道場では少年の部、一般の部の指導があり、 学生時代は、私にとって夏休み、冬休みはあり ませんでした。試験前にも道場での指導は一度 も欠かしたことはありませんでした。夕方5 時 に授業が終わると、同級生たちが次の日の試験 対策に専念するのを横目に、私一人道場に向か っていました。6 時には子ども達が道場にやっ てきます。一人で床を磨き、神棚の榊(さかき) を交換し、気持ちを集中する為に神棚の前で黙 想をします。好きで始めた空手でしたが、さす がに医学部の試験中はつらく、「どうしてここ までしないといけないのか」と、思わず涙が出 てくる日もありました。

厳しい稽古の間にも、ときには楽しい事もあ りました。お師匠さんが空手の指導で県外に出 かけるときには、いつも学生で自由に時間が取 れる私がお師匠さんの鞄持ち?ボディガード? ならぬ「付き人」でした。道場の先輩はいつも 言っていました。「阿部君はいいな。館長先生 にいろいろ教わる事ができて」と。でも直接教 わる事はなく、そのかわりお師匠さんの稽古法 をじかに見る事ができました。その動きはとて も柔らかく中心がぶれず円の動きでした。

この空手道を続けたおかげで、身体も強靭に なりましたが、それ以上に医学部を卒業後に救 急医療を自分の専門として選択することができ ました。私にとって、人生の大切な事を教えて くれたのは、大学の教授ではありませんでした。 館長先生は稽古が終わるといつも、「よしひろ、 聴診器で診る医者になるな。心で診る医者にな れ!」と、教えてくれました。今は、その意味 がよくわかります。師弟の関係は僕が医師にな ってからも続き、常に私を温かく叱っていただ き、数年前に館長先生の最後を看取りました。

伊江島に赴任してから、これまで3 回にわたり、型の演武をする機会がありました。沖縄角力(すもう)の大会と、上地流の空手道大会です。今年の10 月には、伊江島で主催された沖 縄民謡公演で空手の演武をしました。演武をさせていただいた感謝と、いつまでも修行が続い ているのだという厳しさを感じています。私が空手道を修行して来た事と、今こうして伊江島 で離島医療に身を捧げているのは、何かがつな がっているのかと思います。

医師としてその仕事を全うするために知識と 技術を磨くのは当然ですが、一人の人間として 自分がしっかり生きていなければ、それを生か す事はできません。仕事をしながらもっと楽(らく)したいなあ、休みたいなあ、と思う時もあります。しかし、空手道の修行で得たものは、 人の痛みを知る事と人生の厳しさでした。そし て人生の師と出会えた喜びでした。今も自分の 未熟さに気付く事がたびたびあり、生きている 限り修行が続くのを感じます。

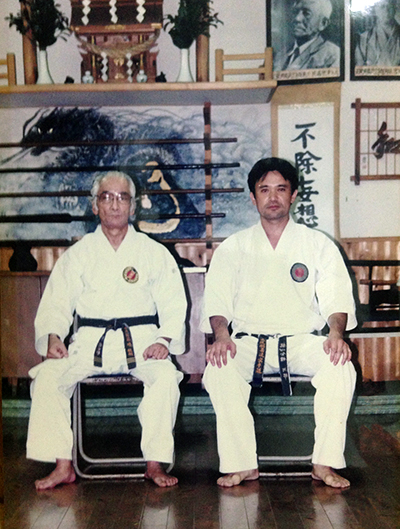

境龍剛館長先生(左)