減圧障害(decompression illness):

その対策は沖縄で急務である

琉球大学医学部附属病院 高気圧治療部 合志 清隆

沖縄県立中部病院 救急科 手塚 幸雄

【要旨】

潜水病や潜函病と呼ばれてきた気圧低下による障害は、近年では減圧障害の呼称 が定着してきた。この疾患は主にレジャーダイバーか潜水漁業者にみられ、その発 生率は高いものではない。しかし、潜水が1 つの観光産業でもある沖縄県では、こ の疾患には日常的に遭遇する。現場で減圧障害が疑われると酸素吸入が最優先され、 ドクターヘリなどの航空機による搬送では低空飛行を心がける必要がある。その後 は高気圧酸素治療を行なうことに異論はないが、どのような治療法が最良であるの か十分な統一が得られていない。この疾患の病態と治療経験から、脳障害では通常 の高気圧酸素治療でも支障はなく、脊髄障害では特殊な酸素再圧治療を主体として、 呼吸器障害では病状によっては人工肺を優先する治療法も試みられている。減圧障 害は沖縄県を代表する救急疾患と捉えることができるが、その対策が急がれること は潜水医学に認識のある医療者の育成と潜水関係者に対する予防医学の啓発である。

【はじめに】

環境圧の不適切な減圧による生体への障害は、 潜水あるいは潜函(ケーソン)作業などでみら れ潜水病ないし潜函病と呼ばれてきたが、最近 では減圧障害(decompression illness:DCI)の呼 称が普及しつつあり1,2,3)、これは後述する脳障害 の取り扱いが1 つの契機となっている。DCI は 航空機事故の際や戦闘機パイロットにもみられ るが、減圧症(decompression sickness:DCS)と 肺気圧外傷による動脈ガス塞栓症(arterial gas embolism:AGE)とを含んだものである。

国内で活動しているレジャーダイバー数は約 30 万人とされるなかで、この潜水目的での来県 は年間48 万人ともいわれている。このことか ら潜水が沖縄の大きな観光産業と捉えることが できる一方で、潜水に伴う事故やDCI は日常的 にみられている。本稿では、DCI の病態や病状、 現場から専門施設までの対処法と治療、さらに 沖縄県が抱える課題についても紹介する。

【減圧障害の病態と臨床症状】

気圧変化に伴う病態には、DCS とAGE の 他に含気腔のガス過膨張による損傷、すなわ ち肺や中耳さらに副鼻腔などの気圧外傷があ る。発生機序による分類では、減圧で生体内に 生じた「気泡」による障害であるDCS と、肺 気圧外傷による肺内の「ガス」が動脈化して生 ずるAGE とに分けられる。さらに症候学的な 分類では脳障害の大多数はAGE とされ、その 他はDCS と判断されてきた。しかし、脳障害 は症候学的にも神経放射線学的にも脳塞栓症で あり、これを発生機序からAGE とDCS とに 区別することは意味をなさず、これらを合わせ たDCI の呼称が一般化するようになった1,2,3,4)。 さらに、DCI には血小板凝集能の異常と血液 生化学的変化も含まれる。

(1)減圧症(DCS)

不適切な減圧では組織や血液の不活性ガスの 溶解度が低下して過飽和状態となり、呼吸循環器系を介した排出の平衡がくずれ、ある限界を 超えると生体内に気泡が形成される。この「気 泡」による障害がDCS であるが、組織内の気 泡の発生は組織損傷を起こし、血管内では血流 障害による病状がみられる。また、血管内での 気泡形成は主に最小静脈内であり血小板血栓も 伴い静脈うっ帯による組織浮腫を起こす。

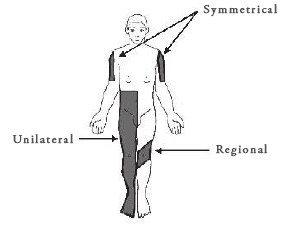

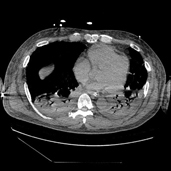

DCS は臨床的な重症度から2 つに分けられ、 四肢関節や筋肉などの疼痛を主症状として掻 痒感や出血班などを示すI 型と、中枢神経系や 呼吸器系の障害を主症状とするII 型があるが、 後者の約30%に四肢関節痛を合併している。II 型DCS の中枢神経系障害では脊髄障害が主な もので感覚障害や対麻痺さらに膀胱直腸障害を 示す。感覚障害は最も頻繁にみられながらも特 異性に乏しい(図1)5)。さらに、大量の気泡 が生ずれば静脈内の血栓形成も加わり広範囲の 肺塞栓症による重篤な呼吸器障害からショック 状態に陥る(図2)。

図1 脊髄障害

感覚障害はデルマトームに一致せず多発性 のことも多く、これは遠位側に顕著な脳障害 とは区別される。両下肢の感覚障害に運動障害 が加わると重症化しやすい。(文献5.Japanese Society of Hyperbaric and Undersea Medicine)

図2 呼吸器障害

呼吸困難に加えてショック状態に陥るが、胸部CT 所見では無気肺や胸水貯留がみられる。

(2)動脈ガス塞栓症(AGE)

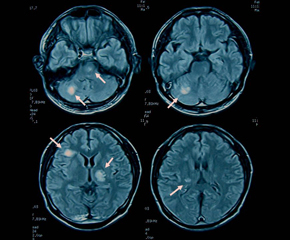

急激な減圧では含気腔の1 つである肺胞が過 膨張から破裂すると、肺胞内ガスが左心系の肺 静脈内に流入してAGE が引き起こされるが、 その臓器特異性から症状がみられるのは主に脳 である(図3)1)4)6)。肺気圧外傷は急激な減圧 を除くと減圧中の呼吸停止で生じ、特に気体の 膨張率から浅い水深で起きやすい。環境圧の低 下に伴う気体の容積は、水深3m から海面への 浮上で1.3 倍に膨張するが、この膨張率は29m (3.9 気圧)から20m(3 気圧)までの9m の水 深変動に相当するからである。AGE は肺胞の 気圧外傷だけではなく、ブラに代表される肺嚢 胞性病変の破裂でも生じ、気胸や縦隔洞気腫も 伴うことがある。肺気圧外傷は減圧の最中か終 了直後に胸痛と呼吸困難や喀血などを示し、さ らに意識障害、けいれん発作や片麻痺などの神 経症状がみられる。

図3 脳障害

減圧による脳障害は脳塞栓症を示すが、その 主な梗塞部位は境界領域と穿通枝領域である。 (文献6.Undersea&Hyperbaric Medical Society)

(3)鑑別診断

この診断は比較的容易であるが、鑑別が難し いものは潜水中やその後に発症した脳卒中であ る。特に、素潜りによるDCI は脳卒中症状が 主であり4)6)、スクーバ潜水でも呼吸器系症状 が明らかではない脳のDCI も経験される。そ の際、神経症状と潜水の状況を加味した臨床判 断に限られる。さらに、基礎疾患がある場合に は、その発作が問題となり、てんかん、喘息や 不整脈などが主なものである。また、DCI の既 往があれば不安感から潜水中にパニックを起こ すことがあり、これはDCI だけではなく重大 な潜水事故につながる。

【現場での対処と関連法規】

この疾患の予後は初期の病状とその後の対処 で決まる。なかでも肺気圧外傷は喀血と呼吸困 難から即死のことも稀ではない。現場でのDCI の対処は限られているが、軽症と思われても酸 素吸入を優先させ安静保持が必要である。数時 間で新たな症状がみられやすく体動で気泡が生 じやすいからであり、体内に蓄積した窒素の排 出促進には酸素吸入が重要である。

酸素は薬剤の1 つとして薬事法で使用規制を 受けているが、この改正の施行令が厚生労働省 から出されている(2009 年6 月1 日)。さらに 同省からは「卸売販売業における医薬品の販売 等の相手先に関する考え方について」の事務連 絡(2011 年3 月31 日)がなされ、そこには具 体的な事例として「スキューバダイビング業者、 プール営業を行う事業者等に対し、人命救護に 使用するための医療用酸素を販売する場合」が 示されている。これから潜水後に何らかの症状 がみられると重症化の恐れがあり酸素使用が可 能であると判断される。さらに、インストラク ターは高気圧環境下の労働者となるが、ここで 酸素使用を制限しているのが厚生労働省令の高 気圧作業安全衛生規則(高圧則)である。この 高圧則の問題点を他誌でも指摘してきたが7)、 第1 回の同規則改正検討会が2012 年5 月に開 催され、第6 回検討会(2013 年6 月19 日)で は酸素使用による減圧だけではなく、減圧後の 酸素吸入がDCI の予防に効果的との意見が出 されている。

酸素使用の制限は薬事法と高圧則の両面から なされてきたが、法改正が進むなかでケーソ ン(潜函)作業での酸素使用は標準化されてい るのが現状である。したがって、以上の対処は インストラクターでも同様に必要であり、DCI の予防で酸素使用が普及すると考えられる。

【搬送での留意点】

搬送前には輸液が開始されていることが多い が、潜水によって血管内脱水と高ナトリウム血 症が予測されても、糖を含んだ低張液や維持液 ではなく生理食塩水ないし低分子デキストラン を用いることである1,2,3)。前者では肺を含めて 全身の浮腫が増強され、高血糖も加わり代謝異 常によって病状を悪化させる。さらに、搬送中 にもマスクで十分量の酸素吸入を続ける必要が ある。また、航空機での搬送では気圧低下によ る症状悪化が懸念されることから低空飛行を心 がける必要があり、ポータブル再圧装置を用い て搬送されることもある。

【医療機関での治療】

専門施設ではDCI の病状に沿った治療が行 なわれるが、米海軍で考案された「酸素再圧治 療」が用いられることが多い。これは通常の高 気圧酸素治療とは異なり、2.8 絶対気圧まで加 圧して決められた時間ごとに酸素吸入と中断を 繰り返しながら大気圧に復するものである。軽 症例では「治療表5」と呼ばれる治療が、重症 例には治療時間のより長い「治療表6」の治療 法が推奨されており3)、後者は5 時間ほどの治 療時間を要し病状をみながら治療が延長され る。また、輸液療法を除いてステロイドやリド カインなどの薬剤の使用もテキストなどに記載 されているが、科学的根拠に乏しいことから積 極的な使用はしていない。

(1)脳障害

脳障害の症状があれば、高気圧下の酸素吸入 を早急に行うことに異論はないが、これは動脈 原性の脳虚血であり通常の高気圧酸素治療でも 効果が得られると予測される。実際に、この治 療で症状改善は10 〜 20 分後にはみられ、さ らに開心術後の医原性AGE でも同様の治療で 改善が得られる1)。脳障害のDCI には“標準的” とされている「治療表6」と通常の高気圧酸素 治療を比較検討した報告がない。さらに、肺気 圧外傷後のAGE は肺損傷を合併しており、異 常環境下に患者を曝す時間を最小限にする必要 があり、脳障害には長時間の酸素再圧治療は必 要ないと考えている1,2)。

(2)脊髄障害

脊髄症状があれば、脊髄の抗浮腫治療を併用 することも考慮する必要がある。一般に中枢神 経系の静脈血灌流障害による浮腫は高度で広範 囲であり、抗浮腫療法が必要になることが多い が、これは高ナトリウム血症を助長させること になり注意を要する1,3)。したがって、その際 には酸素再圧治療を主体としたものになり、脊 髄症状が進行しつつある病初期には、治療時間 の長い「治療表6」ないしその延長を行い、症 状改善が十分でなければ同じ治療を繰り返す。

(3)呼吸器障害

呼吸器系の症状があれば、治療前やその最中 に死亡のことがある。呼吸困難とショック状態 へ対処しながら酸素再圧治療を行なうが、治療 初期で呼吸状態の改善がみられなければ肺塞栓 症が広範であることから生命予後は極めて不良 である。酸素再圧治療中に症状が悪化する場合 には、推奨されている治療の延長は行わずに中 断して、人工肺に移行し良好な結果が得られる ことがある。この人工肺のDCI への併用は静 脈内の血栓除去の観点から新たな治療法になる 可能性がある。

【後遺障害と予防法】

この疾患の症状のなかで脊髄障害は最も後遺 障害を残しやすく、前述した病態と病巣から運 動麻痺に比べて膀胱直腸障害や感覚障害の症状 が残りやすい。脳障害の急性期には穿通枝や 境界領域に広範囲の浮腫性変化がみられるが、 これは短期間で縮小して神経症状も改善する か、あるいは重篤な後遺障害を残すかに分かれ る1,4,6)。慢性期の障害には難聴や骨壊死は知ら れていたが、脳梗塞が多発していることが報告 されている8)。さらに近年、長期間の潜水が高 次脳機能障害を起こしていることが報じられた9)。 このことは潜水を職業とするダイバーでは 労働災害との関連において重大な問題に発展す ると予測され、早急な対処法を検討する必要がある。

この疾患や後遺障害の予防は高気圧環境下の 曝露を避けることだが、この作業に携わる職業 では難しい。作業効率を求めると疾病率は高ま り、逆に予防に重点を置くと作業効率は低下す る。この予防目的で高気圧作業を規定したもの が高圧則であるが、40 年以上も改訂されてお らず、なかでも酸素の使用制限が最も重大な問 題である。DCI の発症を少なくするには、潜水 回数の制限に加えて終了後の酸素吸入を除いて は考えにくい。

【沖縄が抱える課題】

沖縄県には700ヵ所以上ともいわれるダイビ ングショップが点在し、そこに所属するインス トラクターは日に3 〜 5 回の潜水業務を連日の ように行い、脳や脊髄のDCI に罹患している 実態がある。彼ら20 才代の頭部MRI は多発性 脳梗塞を示しており、長期の潜水による高次脳 機能障害が明らかにされている現在9)、この状 況は近い将来に大きな「負の遺産」をもたらす 可能性がある。この予防策を関係者間で検討し ているが、法律や省庁令に関連することから行 政との連携が不可欠である。さらに、全国的に も潜水医学の専門医師が少なく、その育成は沖 縄が中心となり取り組むべき課題であろう。

【おわりに】

潜水病ないし潜函病とよばれていた減圧によ る障害は減圧障害の呼称が一般化してきた。そ の診断は比較的容易なものであるが、沖縄が抱 える問題は潜水医学に認識のある専門の医療者 が少ないことである。潜水目的の来県者数から も、このレジャーが沖縄県の重要な観光産業と の位置づけであろう。しかし、沖縄で頻発し ている潜水事故とDCI の救急診療や予防には、 専門医師の育成と関係者の啓発活動が急務であ る。この拙稿が救急医療関係者の目にも留まり 解決の第一歩となることを希望する。

【参考文献】

1. 合志清隆, 他:中枢神経系における減圧障害の病

理と診断および治療での課題. 日高圧医誌 39:67-

77,2004.

2. 合志清隆:重症減圧障害に対する迅速な高気圧酸素の

よる治療について. 日救急医会誌 20:849-850,2009.

3. Vann RD,et al:Decompression illness. Lancet 377:

153-164,2011.

4. Kohshi K,et al:Neurological manifestations in

Japanese Ama divers. Undersea Hyperb Med 32:11-

20,2005.

5. Togawa S,et al:Spinal DCS foci predicted by

classification of hypalgesia and thermohypesthesia.

In:Mano Y ed . First Panelon US/ Japan

Diving Physiology,Technology and Aerospace

Medicine,Japanese Society of Hyperbaric and

Undersea Medicine,2006,pp 114-119.

6. Tamaki H,et al:Repetitive breath-hold diving causes

serious brain injury. Undersea Hyperb Med 37:

7-11,2010.

7. 合志清隆, 他:高気圧作業安全衛生規則と労働災害. 産

衛誌 50:A31-A33,2008.

8. Reul J,et al:Central nervous system lesions and

cervical disc herniations in amateur divers. Lancet

345:1403-1405,1995.

9. Kowalski JT,et al:Neuropsychological deficits in

scuba divers:an exploratory investigation. Undersea

Hyperb Med 38:197-204,2011.

Q U E S T I O N !

次の問題に対し、ハガキ(本巻末綴じ)でご回答いただいた方で6割(5問中3問)以上正解した方に、 日医生涯教育講座0.5単位、1カリキュラムコード(84.その他)を付与いたします。

問題

次の設問1 〜 5 に対して、○か×でお答え下さい。

- 問1.減圧障害が疑われると酸素吸入が最優先される。

- 問2.減圧障害の航空機での搬送では低空飛行を心がける。

- 問3.減圧障害の治療法は国際的に統一されている。

- 問4.細胞破裂は浅い水深で生じやすい。

- 問5.減圧障害と潜水中に発症した脳卒中との鑑別は容易である。

CORRECT ANSWER! 9月号(Vol.49)の正解

運動後急性腎不全

(ALPE:acute renal failure with loin pain and

patchy renal ischemia after anaerobic exercise)について

問題

次の設問1 〜 5 に対して、○か×でお答え下さい。

- 問1.ALPE は長時間の有酸素運動にて発症する疾患である

- 問2.ALPE は若い男性に好発しやすい

- 問3.腎性低尿酸血症はALPE のリスクファクターである

- 問4.ALPE は再発することはない

- 問5.ALPE 患者の救急室受診の主訴は尿量低下ではなく、腰背部痛や嘔吐が多い

正解 1.× 2.○ 3.○ 4.× 5.○