平成25年度 女性医師の勤務環境整備に

関する病院長等との懇談会

沖縄県医師会女性医師部会委員

白井 和美

平成25年度 女性医師の勤務環境整備に関する

病院長等との懇談会

- 日 時:平成25 年9 月12 日(木)19:30 〜 21:30

- 場 所:沖縄県医師会館(3 Fホール)

1.開 会 司 会 白井 和美委員

2.挨 拶 沖縄県医師会女性医師部会長 依光たみ枝

3.議 事

(1) 女性医師等就労支援事業の紹介

沖縄県福祉保健部医務課医療対策班主事 吉本 祐貴

(2) 意見発表

現場からの意見 那覇市立病院小児科 新垣 洋平4.意見交換

議題1−女性医師が多く勤務している医療機関における連携の実態について

議題2−外科系女性医師の育成について

議題3−院内保育所の運営について5.閉 会 沖縄県医師会 副会長 玉城 信光

去る9 月12 日(木)沖縄県医師会館に於い て標記懇談会を開催した。

懇談会では、公的・民間病院を含めた施設の 代表者や事務長等が参加し、沖縄県の医師確保 対策関連事業の概要及び勤務医の立場から意見 発表が行われた後、事前アンケートにて挙げら れた3 件の議題について意見交換を行った。

参加者は、病院代表者が18 名、事務方7 名、 意見発表者2 名、勤務医部会役員2 名、女性医師部会役員8 名の計37 名であった。その概要 について次のとおり報告する。

はじめに、開会の挨拶を行い、続いて依光部 会長から「病院長が集まる懇談会を毎年行って いるのは全国的にみても本県のみである。本日 は医療機関から提案された議題について、活発 な意見交換が行われることを期待する」旨挨拶 があった。

議 事

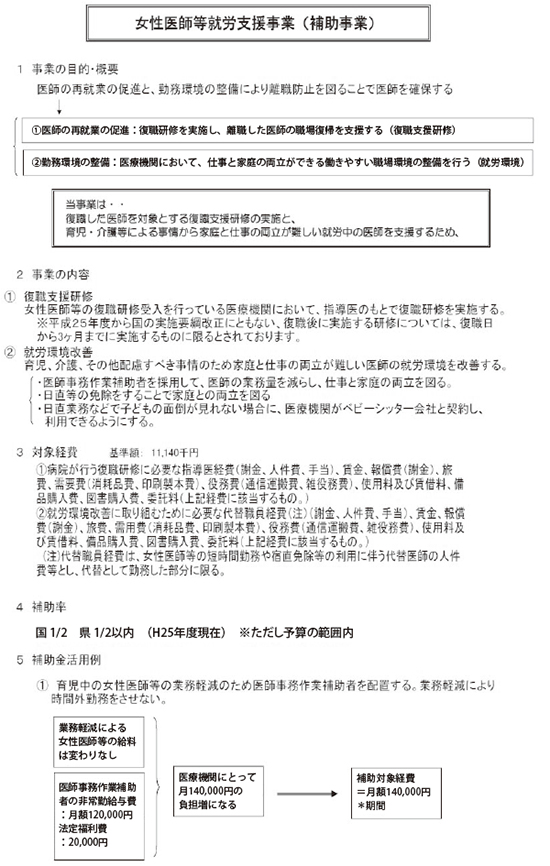

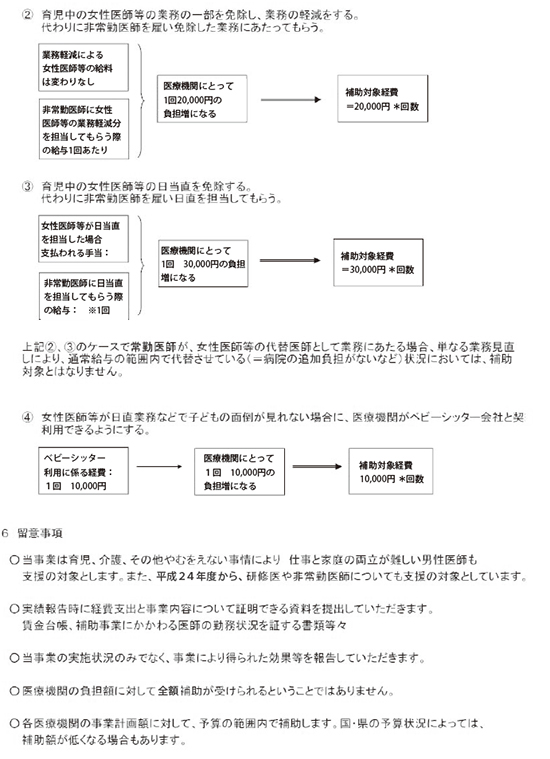

(1)女性医師等就労支援事業の紹介

沖縄県福祉保健部医務課医療対策班主事

吉本 祐貴

平成25 年度女性医師等就労支援事業につい て説明する。

この事業は復職した医師を対象とする復職支 援研修の実施と、育児・介護等による事情から 家庭と仕事の両立が難しい就労中の医師を支援 することを目的とした事業である。平成24 年 度は11 医療機関が利用した。

復職支援研修について、昨年度までは研修を開 始する時期について特に明言していなかったが、 実施要項の改正により本年度から復職後3 ヶ月ま でに実施するものを対象とすることとなった。

また、昨年の懇談会で質問があった「院内で 協力して医師の業務負担の軽減を図っている医 療機関に対しての補助」については、院内の医 師で代替する場合、代替した医師の負担が増す だけであり、この事業の本来の目的である職場 環境の改善にはあたらない旨、厚労省から指導 があった。

(資料61 〜 62 頁参照)

その他、県が実施している医師確保対策関連 事業については以下のとおりである。

1)医師就学資金等貸与事業(奨学金)

離島・へき地の医療機関で必要な医師を確保 することを目的に、将来離島・へき地の指定さ れた医療機関で勤務する意思のある医学生や後 期研修医へ学費や生活の資金を貸与し、研修修 了後に指定医療機関で勤務することにより、貸与 を受けた資金の返還を免除するものである。琉 球大学の医学生及び後期研修医が利用している。

*利用実績:平成21 年度→ 7 名、平成22 年度から本年度まで→ 12 名

2)専門医等人材育成・確保事業(旅費)

県内の専門医を育成するとともに、県内にお ける専門分野の後進指導を推進するため、専門 研修会等へ出席する際の旅費を支給する。また 県内へ講師として医師を招聘する際の旅費を支 給する。

*平成24 年度利用実績:6 医療機関- 派遣人数35 名、講師等招聘人数8 名

3)救急勤務医支援事業(救急勤務医手当)補助金

二次救急医療機関等における医師の確保が非 常に困難な状況に鑑み、休日・夜間における救 急勤務医手当を創設(増額)する医療機関に対 して助成をすることで、過酷な勤務状況にある 救急医療に携わる医師の処遇改善を促し、医師 の確保を支援するものである。

*平成24 年度利用実績:5 医療機関

4)新生児医療担当医確保支援事業(新生児担当医手当)補助金

医療機関におけるNICU(診療報酬の対象と なるものに限る)において、新生児医療に従事 する医師に対して、新生児医療担当医手当等を 支給することにより、過酷な勤務状況にある新 生児医療担当医の処遇改善を促し、医師の確保 を支援するものである。

*平成24 年度の利用実績:1 医療機関

5)産科医等確保支援事業(分娩手当)補助金

産科医・助産師に交付される分娩手当の一部 を補助し、産科医・助産師の処遇改善を通じ、 分娩施設の人材確保を支援する。

*平成24 年度利用実績:6 医療機関

6)産科医等育成支援事業(研修医手当)補助金

臨床研修修了後の専門的な研修において、産 科を選択する医師に対し、研修手当等を支給す る医療機関へその一部を補助することにより、 将来の産科医療を担う医師の育成を図る。

*平成24 年度利用実績:申請医療機関なし

(2)意見発表 〜現場からの意見〜

那覇市立病院小児科医師 新垣 洋平

女性医師を妻に持ち、 家庭と育児を両立させ るための日々のスケジ ュールについて紹介す る。現在夫婦共、那覇 市立病院小児科に勤務 しており、小学校2 年 生と3 歳の子どもがいる。

- 1)双方の両親の協力と、院内保育を活用し て育児を行っている。

- 2)平日は、勤務が早く終了した方が保育所 に預けている子を迎えに行く。

- 3)上の子は、下校後、祖父母宅におり、下 の子を連れて祖父母宅で夕飯をすませ、自 宅に戻る。

- 4)日曜日に勤務となった場合は院内保育所 が休みの為、自宅近くの短時間保育を利用 している。

- 5)子どもが病気の場合には祖父母に預ける ことが難しいため、私(夫)が病児保育へ 預けた後に出勤する。

- 6)重症例を担当している場合でも、子ども の迎えがあるなど、夫婦どちらかのグルー プに負担がかかってしまうが、職場におい て上司や同僚などの理解があることとマン パワーがある。そのために、私たちは仕事 と育児を両立することができている。

医師になった以上は男女共に社会に貢献する 義務があり、また子育ても未来の社会に対する 貢献であると考えている。これからは育児に積 極的に参加したいという男性医師にも理解を示 し、支援する職場環境を整備することが求めら れるであろう。子育て中は、周囲に協力を求め ながら仕事と育児の両立を目指し、自身の子育 てが一段落した頃には次の子育て世代に協力す ることで自分たちが受けた恩恵を還元していけ ば、男女共に仕事と育児を両立できる勤務環境 が実現できるであろう。

意見交換

今回の懇談会を開催するにあたり、各医療機 関に事前アンケート調査を行った。その中で、 現在行っている取り組みについて伺ったところ、 9 つの医療機関から下記の回答をいただいた。

現在行っている取り組みで、紹介したい良い取り組みについて。

1. 国立病院機構 琉球病院

現在6 名の女性医師が勤務しており、産休・ 育休、時短勤務、妊娠中の勤務緩和を行ってい る女性医師が3 名いる。

平成24 年度の当院における妊娠〜育児制度 とその実績は、以下のとおり。

○妊産婦勤務軽減等→あり。超過勤務、夜勤等制限、通勤緩和、妊婦健診休暇(有休)。

○産休→あり。(2 件)

○出産一時金→あり。\420,000。

○育休→あり。子が3 歳まで。無給。(3 件)

○育児休業手当→あり(子が1 歳まで。標準報酬の50%)。

○時短勤務制度→あり。1 週間の勤務時間は19時間25 分〜 24 時間35 分の範囲内、小学校就学まで。(1 件)

○育児時間→ 1 日2 時間以内(無給)。小学校就学まで。

○保育時間→ 1 日2 回それぞれ30 分以内(有休)。1 歳まで。

○院内保育所→あり。午前7:30 〜午後6 時(延長可能)。定員30 名、医師優先。(3 件)

2. ハートライフ病院

当直勤務を免除し、子どもがいる職員のため の病児保育を行っている。又、駐車場を近くに するなど配慮している。

3. 沖縄協同病院

○職員を対象にした保育園を立ち上げた(2013年6 月病院敷地外、職員駐車場に隣接)

○基本的に女性医師の深夜当直は制限している。

○女性医師を対象とした短時間勤務正規職員就業規則を整備しており、子の育児、養育、そ の他の理由でフルタイム勤務が困難な場合の身分を保障している。

4. 琉球大学医学部附属病院

1)周産期育成プログラムにより、病児保育室が 5 月より設置され、周産期専門医の就労支援、 病院及び医学部職員の就労支援、復職支援が可能となった。

2)「国立大学法人琉球大学職員の育児・介護 休業に関する規程」の改正(平成22 年6 月 30 日適用)により、多様な勤務体制が導入 された(育児短時間勤務、深夜勤務の免除)。

5. 琉球大学医学部附属病院第一内科

一人の医師に負担がかからないように、チー ム医療を実践している。また、当直の回数を減らしている。

6. 琉球大学医学部附属病院第二外科

女性医師(秘書を含む)専用の部屋、シャワー ルーム、洗濯機を設置した。このスペースは男子 禁制であり、リラックスして横になり休める。

7. 県立中部病院

県立病院でも本年度南部医療センター・こど も医療センターと中部病院の2 ヶ所で、本年度 に院内保育所を整備することとした。

検討にあたっては、女性医師を含む各職種の スタッフで構成する検討委員会を設置して議論 しており、できるだけ利用しやすいものにしたいと考えている。

8. 公立久米島病院

現在、女性医師が産休中であり、地域医療振 興協会系列病院から、一週毎の支援を受けて維持している。

9. 県立宮古病院

女性医師ラウンジがある。

議事に入る前に、事前アンケートに回答いた だいた病院の中から、以下の3 つの病院の取り 組みについて紹介があった。

1. 仲程正哲院長 沖縄協同病院での取り組みについて

本院では現在23 名の 女性医師が勤務してお り、その内育児等で7 名が時短勤務職員であ る。時短勤務職員は原 則として週20 時間勤務 とすることで、福利厚 生を受けられるようにしており、育児などフル タイムでの勤務が難しい場合でもその身分を保 障している。その他、女性医師の当直を制限し ている。

今年6 月には病院敷地外の職員駐車場に隣接 して院内保育所を設置した。夜間保育や病児保 育にはまだ対応していないが、今後検討したい。

また女性医師専用の個室についても要望がで ており、将来的には院内でスペースを設け、女 性医師専用の個室を作りたいと考えている。

2. 福冶康秀副院長 国立病院機構琉球病院での 取り組みについて

現在6 名の女性医師 が勤務しており、内3 名の女性医師が産休・ 育休、時短勤務、妊娠 中の勤務緩和などで支 援を受けている。医師、 事務職なども含め、全 体の人件費率は72%〜 75%となっている。

昨年度クラークを3 名採用し、先程沖縄県か ら説明があった沖縄県女性医師就労支援事業を 利用し、その人件費の補助を受けた。今後もこ れまで行ってきた取り組みを継続的行いたいと思う。

3. 我那覇仁院長 県立南部医療センター・こども医療センターでの取り組みについて

来年3 月に院内保育 所を設置する予定であ る。設置するにあたり 院内でアンケート調査 を行ったところ、利用 したいと答えた職員は 全体の約30%に留まっ ていた。アンケートでは、院内保育所の保育料 が高い、保育時間が短いなどの意見もあり、今 後検討すべき課題も見えてきた。

説明の後、事前アンケートにより要望のあった テーマについて意見交換を行った。

議題1- 同じ診療科に女性医師が多く勤務し ている医療機関における、女性医師ならではの連携について

○銘苅桂子 女性医師部会委員

(琉球大学医学部附属病院産婦人科)

琉球大学附属病院は 医師が多く、院内の女 性医師で集まる機会は これまでなかったが、 昨年度女性医師部会が 企画した本院でのプチ フォーラムで初めて集 まることができた。

産婦人科では育児中の女性医師が4 名おり、 その内の3 名は非常勤(30 時間勤務)である。 心がけている事として就業終了時間に帰りやす いように必ず声掛けをする。また、お互いの情 報を共有した上で当直などのシフトを組むなど 協力しあっている。

○涌波淳子 女性医師部会委員

(北中城若松病院院長)

本院では40 〜 45 床 の患者を2 人の医師が 半分ずつ担当するシス テムを取っており、日 頃からお互いの勤務内 容が確認できるように している。そのため1 人が休みの場合でも、病床の半分を担当してい るもう1 人の医師がその病床の患者を診ること ができる。また、当直明けは半日休みとなって いる。第一代診だけでカバーできない場合には 第二代診、第三代診などパズルのように組み合 わせてカバーすることで、休みが取りやすいよ うにしている。

○知花なおみ 女性医師部会委員

(那覇市立病院内科)

那覇市立病院の女性 医師は年に2 回会合を 持つことで情報交換を 行っている。他にもマ ナー講座や科を超えて の食事会などを催し交 流を持つことが、支援 体制にも繋がっている。

○![]() 宮城正典 沖縄県医師会勤務医部会委員

宮城正典 沖縄県医師会勤務医部会委員

(県立中部病院外科部長)

県立中部病院には約 40 名の女性医師が勤務 しており、ジョイ(女医) ナーズと銘打ち年1 回 会合を開催していると 聞くが、残念ながらそ こでの情報が男性医師 に伝わっていない。情報が得られればもっと協 力できると思う。

○玉城信光 沖縄県医師会副会長

(那覇西クリニック院長)

女性医師の連携を取 るには強力なリーダー が必要であり、女性医 師の集まりで得られた 情報を院長などの管理 者が理解し支援する体 制の両輪がそろえば勤 務環境は大幅に改善される。

○北部地区医師会病院 諸喜田林院長

勤務している医師が 多い施設程、連携を取 ることが難しいのでは ないかと思い、今回議 題として提案した。当 院にも女性医師が勤務 しているため、他の施 設がどのように連携を取っているのかというこ とが聞けて参考になった。

議題2- 女性医師が外科医になる際の障害と なるものはなにか

○川畑勉 沖縄県医師会勤務医部会委員

(国立病院機構沖縄病院副院長)

外科専門医となるに は6 年かかり、呼吸器 外科などの専門医にな るには更に6 年かかる。 専門医を取得するには 術者として120 例の手 術経験数が必要であり、 その他にも論文提出、学会発表なども必要であ る。専門医を取得するにはこれらをこなしなが ら診療することとなり、家庭との両立は大変難 しいであろう。

しかしながら、家庭でのサポートはもちろん、 職場においても女性医師を取り巻く環境に理解 を示し、またマンパワーの確保とグループ診療 制が確立できれば、女性医師でも育児を行いな がら外科専門医が取れるのではないかと考える。

○沖縄赤十字病院 高良英一院長

本院では14 名の女 性医師が勤務しており、 医師全体の20%を占め ている。看護師も含め ワークライフバランス に配慮した勤務環境を 整備するよう心がけて おり、当直室の整備などハード面では整ってい るといえる。

勤務している女性外科医に聞いたところ、「診 療科の中でお互いの状況を理解しあって当直や 日直などをこなすなど周囲の助けがないと勤務 は難しく、また女性同士の理解が必要である」 とのことであった。(川畑副院長が言われたよ うに)グループ診療制がとれればよいと思うの だが、本院では医師数が少ないことから難しい ところである。

管理者側は性別にかかわらず、ワークライフ バランスを考慮した医師の診療勤務環境につい て取り組んでいく必要がある。

今後は育児や家庭に積極的に関わる男性医師 が増え、現在女性医師の問題として取り上げら れていることが、男性医師にも広がるのではな いか、更に外科系専門医の減少に拍車を掛ける のではないかと懸念している。

○宮里善次 沖縄県医師会常任理事

(中頭病院院長)

外科系の女性医師の 支援については妊娠・ 出産時の支援が課題で ある。支援策について は、5 年前はハード面 の問題が主に取り挙げ られ、現在では産休育 休などのソフト面での問題が挙がっている。今 後は個別の女性医師の働き方について考えてい く必要がある。支援の仕方はその時々で変化し ていくものであり、将来的には長く働いてもら うためにはどのような支援を提供すれば良いか 考えて行く必要がある。

○白井和美 沖縄県女性医師部会委員

(白井クリニック院長)

宮里院長のご意見は、この会の今後の方向性 を言及していただいたものであり、大変参考になった。

医師が働き続けるためには、ワークライフバ ランスやキャリアパスなどについて医学生から の教育が必要であると思うが、琉球大学医学部 ではどのような取り組みをしているのか。

○琉球大学医学部教育企画室 屋良さとみ助教

継続して働けるルー トを構築するためには、 学生の頃からライフワ ークについて考えても らうことが大事である。 人生設計を早めに考え ることで方向性が見え てくるであろう。大学では、これらのことを含 めた講義やワークショップを企画している。

○琉球大学医学部教育企画室

名嘉地めぐみ特命助教

学部の早い時期から からキャリアパスにつ いて考えることをテー マに、昨年度は医学生 と医師の交流会を開催 した。交流会では秋田 大学の蓮沼直子先生を 招聘して、同大学における男女共同参画講義の 取り組みについて発表いただいた。その後、ス モールグループに分かれ「子どもが発熱した場 合はどうするか」など具体的な事項についてデ ィスカッションを行った。参加した医学生から は「将来自分が医師になった時のことを考える ようになった」、また男性医師からは「妻であ る女性医師への負担について考えるよい機会と なった」との意見が聞け、一定の効果があった と考えている。

また、本年度は6 年次の総合講義で佐賀大学 の吉田先生を招聘した。同大では1 年次と4 年次でキャリアパスについてのカリキュラムを取 り入れており、キャリアパスの講義を受けた佐 賀大学医学部4 年生と受けていない琉球大学医 学部4 年生を対象にアンケート調査を実施し、 その比較検討を行うこととしている。

○おきなわクリニカルシミュレーションセンター

阿部幸恵教授

本センターでは、こ れまで約1 万2 千人の 利用があり、その内の 5 割が医師であった。 当センターの復職支援 プログラムに関しては 看護師の復職ではかな りのニーズがあり、実際にスキルの高いトレー ニングを行っているのだが、残念ながら医師の 利用は少ない。外科医のトレーニングなども可 能なので、ぜひ利用していただきたい。また勤 務医師やクリニックを対象としたプログラムで はコメディカルも含めて利用できる。学生に対 しては、1 年次からシミュレーションセンター を利用したプログラムを組んでいる。

女性医師が働き続けるには育児支援など周り のサポートが必要であるが、復職やスキルアッ プも必要であり、シミュレーションセンターを 積極的に利用していただきたい。

○琉球大学医学部附属病院 村山貞之院長

第一外科では、女性外 科医師を育てるために 力を入れているとのこ とである。現在、第一外 科では助教1 人、医員2 人が勤務しているが「勤 務終了時には、帰宅する 旨を伝えて帰宅してもよい」、「当直は希望に応 じて対処する」、「女子医師が休んだ場合には女 性医師全体で充当する」などのソフト面の支援 の他に、女性用の部屋を準備するなどハード面 での勤務環境を整える努力もしている。

病院としては、いろんなパターンでの勤務体 制で働けるよう考えている。現在、非常勤で勤 務している医員について、産休は取得できない が(産休の代わりに)6 ヶ月の欠勤扱いとする ことで医員としての身分を保障することができ るようになったことは、医師の勤務環境改善に 向けて一歩前進したといえる。

議題3- 院内保育所のある施設の運営方法に関して

○ハートライフ病院 奥島憲彦院長

1 年前から、ハート ライフクリニック内に 職員のための病児保育 室を開設し、一日3 名 の病児保育を行ってい る。月に10 名ほどの利 用があり、その8 割は 看護師である。医師の利用は、女性医師8 回、 男性医師6 回の利用があった。利用しやすい時 間などについて、今後検討していきたい。

○豊見城中央病院 潮平芳樹院長

当院では現在25 名の 女性医師が勤務してお り、うち6 名が出産経 験者である。当直回数 などについては、それ ぞれで話し合うことで カバーしている。院内 保育所は病院敷地外に設置し、運営は外部に 委託している。保育料は1 歳以下が1 万5,000 円、2 歳以上1 万円であり、年間1,800 万ほど 病院側が負担している。保育時間が午後7 時ま でには終了するため、利用者からはもう少し遅 くまで預かって欲しいとの要望が出ている。ま た24 時間の終日保育と病児保育についても要 望が多く、将来設置できればと考えている。

○南部徳洲会病院 赤崎満院長

当院では女性医師が 8 名勤務している。院 内保育所を立ち上げて 4 年になるが、その間、 男性医師3 名の利用を 含め医師の利用もある。 看護師の利用の方が多 い。保育所では週2 回24 時間保育を行ってお り、深夜勤のシフトをその日に合わせて組むこ とができる。また深夜勤務終了後も引き続き預 けることができるので、一度家に戻って家事を 済ませ、それから子どもを迎えに行くことがで きる。現在、子どもが通う塾へ保育所の職員が 迎えに行ってもらえないかとの要望がでてお り、対応について検討中である。

ちなみに、現在妊娠中の後期研修医が勤務し ている。専門医を取得することができるか心配 しているのだが、周りの男性医師が協力的であ ることから出産後も研修を続け、専門医を取得 できると思われる。

○依光たみ枝 女性医師部会部会長

(県立八重山病院院長)

県内2 ヶ所の県立病院 にも院内保育所が設置さ れることが決まり、大変 喜ばしいことである。以 前は夜間保育、病児保育 などの必要生について要 望が多かったが、昨今で は、施設管理者や医師自身の意識も変わってき たことが感じられる。

○豊見城中央病院 潮平院長

院内保育については、当初看護師の確保が目 的であったが、現在では医師の確保も目的とな っている。保育所の設置は24 時間保育や祝日 保育などを行うなど、利用しやすい環境を作ら なければならないと感じている。

院内保育所の設置について、県事業局では何らかの支援策はないか。

○県福祉保健部医務課 吉本主事

今のところ支援策はない。持ち帰って検討したい。

○白井女性医師部会委員

これまでの意見交換されてきた内容について の感想、またはその他のご意見を伺いたい。

○上村病院 上村哲院長

本院には女性医師が いない為、現時点で支 援体制はない。しかし、 今後女性医師が勤務す る可能性を考え、本会 に参加した。

○沖縄中央病院 久場チエミ総務部長

女性医師支援につい て、医師の事務支援のた めの事務員を採用して いる。今回、他の施設の 取り組みを聞けたこと は大変勉強になった。

○オリブ山病院 上間一院長

勤務している女性医 師は常勤が1 人、半日 勤務が1 人である。基 本的に当直は免除して おり、また出勤時間を 遅くするなどして配慮 している。院内に保育 所があるが、運営は民間に委託している。

○とよみ生協病院 高嶺朝広院長

もし夜間保育を行う なら毎日行わなければ ならないのかと思って いたのだが、南部徳州 会病院のように週2 回 の夜間保育などの形態 もあるとわかり、できる事から始めれば良いのだとわかった。他の施 設の様子も見学したいと思う。

○知花女性医師部会委員

女性医師の勤務の仕方は出産・妊娠で分かれ てくると思う。支援するには各科の雰囲気やそ の背景なども大事であろう。市立病院では緊急 オペが出来なくても当直には入れるというよう に、柔軟な対応ができる雰囲気がある。自分達 は何を求め、何をしていくのか目的をはっきり させ、そして女性医師を受け入れるという文化 を作っていただければ女性医師も働きやすくな るのではないか。

○ハートライフ病院 奥島院長

過去に女性の外科後期研修医を受け入れた際 には、最初の2 年は当直を制限するなどで対応 した。この女性研修医は無事外科専門医を取得 できたが、それは子どもがいなかったことが大 きいと思われる。女性医師が出産を迎えると、 マンパワーが少ない診療科は厳しくなると思 う。3 〜 5 年目の若い研修医が多く勤務する環 境を作っていくことが必要である。

○仁井田りち 女性医師部会委員

今後の支援協力や各 施設間の情報交換など をスムーズに行うため に、各施設で女性医師 支援の担当医師を育て ていただきたい。女性 医師部会もその医師を 通じて連携を図ることができるようになる。

閉 会

沖縄県医師会副会長 玉城 信光

琉球大学の取り組みを聞き、近い将来、今ま でのように他県から講師を招聘するのではな く、沖縄県から他県へ講師を派遣できるように なるであろうと確信した。

様々な支援策について、自らの病院で何を目 的に支援していくかその病院に勤務する者にし かわからない。夜間保育所に子どもを預けられ る時に夜勤を入れる、病児保育所を設置する、 英才教育を実践したいなど親の希望について院 内で検討しているなど、各々の病院で一生懸命 取り組む時代になった。

超高齢者社会への提言として、己を助ける「自 助」、自発的に近しい人を助ける「互助」、地域 で共に助け合う「共助」、そして行政による「公 助」という言葉がある。これからの高齢者が「自 助」でがんばることで、少子化対策のための予 算が増えていくものと考える。各施設には今後 とも県からの補助金などを利用しながら育児を はじめ、勤務環境について院内体制を整えて欲しい。

印象記

沖縄県医師会女性医師部会役員 白井 和美

この会も今回で6 回目を迎えました。これまでは、女性医師支援で先進的取組をして居られる 病院の事例紹介、女性医師を対象としたアンケート結果の報告、日本医師会が主催する男女共同 参画フォーラムの報告などを中心に行ってまいりました。しかし、昨年の同会終了後のアンケー ト結果で、「懇談会と銘打ってはいるが、懇談会となっていない。」との厳しいご指摘を頂き、今 回は参加者相互の懇談を中心に、例年と少し異なった構成と致しました。

ここでは、討議された3 つの議題に関して述べたいと思います。

始めに、「女性医師が多く勤務している医療機関における連携の実態について」 話し合われました。一般に、女性はコミュニケーション上手で、横のつながりが作りやすいため、 誰かが困った状況にある場合など、周りがそれをカバーする自然の流れが出来上がるようです。 私たち女性医師間では当然のことと思っていましたが、改めて我々の調整能力に気付きました。

ただ、女性同士のコミュニケーションの枠内でカバーできることには限りもあり、まだまだ同僚・ 上司の先生方のご協力を頂かねば、妊娠・出産・子育て中の女性医師はキャリアを続けるのが困 難だと感じました。

次いで、「外科系女性医師の育成について」話し合われました。

この中で特に印象に残ったことは、今回初めてご参加の勤務医部会の先生方から、県内に女性 の外科系専門医がほとんどいない実態が紹介されたことです。そして、国療沖縄病院の川畑副院 長からいただいた一部の専門医取得には約12 年が必要とのご発言でした。独身であれば、女性 も臆することなく挑戦できるでしょうが、20 代後半から30 代のいわゆる適齢期に、大きなライ フイベントを抱えながら、専門医取得の努力を続けるには、本人の覚悟だけではどうにもならな い実態が浮かび上がったように思います。これからの医師は、学生時代から自身のライフプラン をしっかり持つことが必要だと感じました。その点、琉球大学では、今後授業の中で、この問題 に関しても取り上げていかれるとのことで、期待が持てました。また、クリニカルシミュレーシ ョンセンターでは、復帰支援用のコースが新設され、利用者の申し込みを待つのみとのこと。頼 もしい限りです。

一方、沖縄赤十字病院の高良院長からは、今後は、男性医師も女性医師同様に多様な働き方を 模索する時代が来るかもしれないという深刻な問題提議もありました。恒常的に過重労働を余儀 なくされている医師の勤務環境の改善は喫緊の課題です。全ての医師がキャリアを絶やすことな く現場で仕事が続けられる様、今後ますます議論が必要となる問題と感じました。

最後に、「院内保育園の運営に関して」話し合いました。

その中で、南部徳洲会病院では、24 時間保育を週2 日だけ実施しているというご報告があり、 特に先生方の興味を引いたようでした。何事にも万全の態勢で臨みがちですが、この様にできる 処から始め、軌道に乗ればそれを拡大するという方法があったのかと、目から鱗が取れたように 感じたのは私だけではなかったことでしょう。

「女性医師支援も、ハードからソフト、そして個別へ」との宮里常任理事のお言葉通り、今後は、 個々の事情に合った対策、きめ細やかな支援策を模索し、女性だけでなく男性の勤務医、開業医 も含め医師全体が働きやすい体制づくりを目指し更に密に情報を交換して行きたいと思いました。

最後に、全国でこの懇談会が毎年開催されているのは、おそらく本県だけとのこと。今後も毎 年開催できます様、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。