コメディカルスタッフと取り組む高血圧診療

〜高血圧、家庭血圧記録に関するアンケート調査を参考に〜

首里城下町クリニック第一 田名 毅

(はじめに)

私は2001 年(平成13 年)、36 歳のときに 開業しました。私の出身である琉球大学第三内 科の主任教授は開局以来、高血圧専門の先生方 でしたので、脳・心・腎それぞれの疾患におけ る高血圧管理の重要性について勉強してきまし た。そして、実際に地域の最前線で内科診療に 取り組んで、高血圧を有する患者さんの多さに 驚きました。開業して「高血圧を診る」ことの 重要性を再認識した次第です。

開業以来力を入れているのが、高血圧診療に おける家庭血圧計の活用です。診察室の中では、 患者さんが持参した家庭血圧の記録と日々向き 合っています。今回は当院の看護師が高血圧の 患者さんを対象に行った高血圧、家庭血圧に関 するアンケート調査の結果を紹介しながら、当 院の取り組みについてご紹介したいと思います。

当院の高血圧に関するアンケート調査

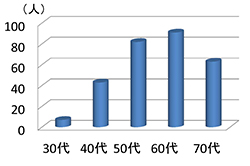

(1)対象:当院の平成24 年6 月の1 カ月間の 受診患者数は2,900 人程度だったが、そのう ち高血圧を有する患者は1,920 人(約66%) であった。その内、電子カルテの記録から家庭血圧を測定している割合を調べたところ、 家庭血圧を記録している人が1,155 人(約 60%)、していない人が765 人(約40%)で あった。今回はこれら高血圧を有する患者の 中から、無作為に抽出した286 名の方々に アンケート調査を行なった。回答者の性別は 男性、女性ほぼ半数ずつ、年齢層は図1 のよ うになっていた。

図1 回答者の年代

(2)高血圧に関する基本調査:

- 1)家族歴:8 割の患者は高血圧の家族歴を有 していた。沖縄は肥満などの環境要因も大 きいと考えられるが、遺伝的素因を高い確 率で有していた。

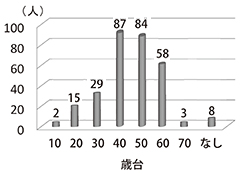

- 2)高血圧指摘年齢(図2):40 〜 50 歳と比 較的若い年齢で、高血圧をはじめて指摘さ れた方が多かった。

図2 高血圧指摘年齢

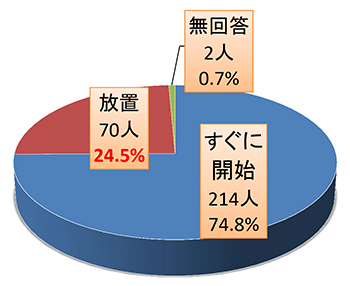

- 3)治療開始状況(図3):その時点ですぐに 治療を開始したという回答が約75%あ ったが、最初は放置したという回答が約 25%あった。高血圧をはじめて指摘された際、健診機関などにおける医療従事者から の血圧管理の重要性に関する説明が重要と 思われた。

図3 治療開始状況

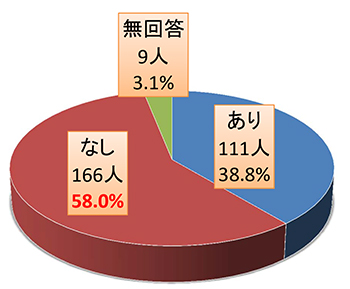

- 4)自覚症状(図4):頭痛、頭重感、肩こりな どの自覚症状があったのは約40%のみで、6 割近い方々が自覚症状はなかった。家庭血 圧の記録をとることによって、本人自身が 「自分の血圧は高い、高血圧なんだ」という ことを認識することが重要と考えられた。

図4 自覚症状

(3)家庭血圧測定に関する調査:

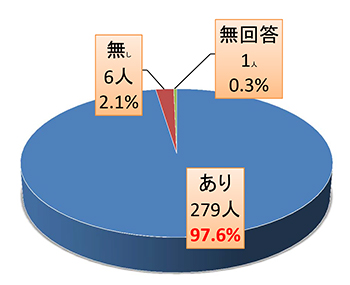

- 1)家庭血圧計の有無(図5):約98%の方々 は血圧計を所持していた。当院の診療にお いては、血圧のコントロール状況を把握す るために家庭血圧記録を利用していること を反映する結果であった。

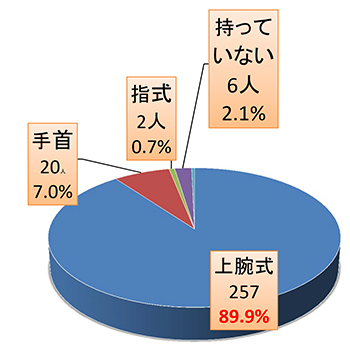

- 2)血圧計の種類(図6):上腕式が約90%を 占めていた。手首・指式という回答は合計 で約8%であった。手首式は持ち運びが簡 便ということで若い人に好まれる傾向があるが、日本高血圧学会が推奨している上腕 型血圧計を患者には主治医が勧めることが 重要と考える。

図5 血圧計所有

図6 血圧計の種類

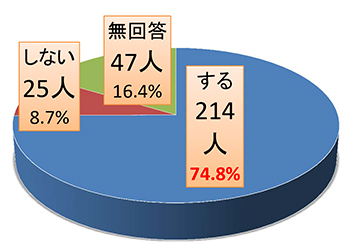

- 3)今後の家庭血圧測定の意思(図7):約 75%の方々が今後も家庭血圧測定を行う という回答であった。測定しないという回 答が約9%、無回答が約16%であった。当 院においては、糖尿病、リウマチなど他の 疾患をメインに通院している患者もおり、これらの患者においては家庭血圧の記録に 対する意識が低い可能性がある。今後も家 庭血圧測定を、より多くの患者に実施して もらえるように取り組んでいきたい。

図7 今後も家庭血圧測定を

(当院の取り組み)

当院では看護師、医師、保健師のチーム医療 として、以下の内容で高血圧の患者さんたちに 取り組んできました。

(1)個室における看護師による問診、水銀柱による血圧測定

(2)医師から指示があった際には家庭血圧の記 録方法の指導、ノートの手渡し、これらに関 するマニュアルを作成し統一した指導を行っています(図8)。

図8 看護師が家庭血圧の記録方法を説明する様子

※基本的に上腕型の血圧計を勧めています。

(3)問診の際に家庭血圧記録の対面確認(うまく記録できていないときは再指導)、電子カ ルテに家庭血圧測定記録のおおまかな平均値の記載

また、患者さんそれぞれの目標血圧を達成 しているかどうかの確認(表1)

表1

(4)医師による家庭血圧記録の対面確認

医師の目で、目標血圧に達成しているかど うかの確認、それを参考に薬剤の開始、変更などの調整

※患者さんが記録してきたノートを目の前 で、手にとって確認する心配りが重要です。

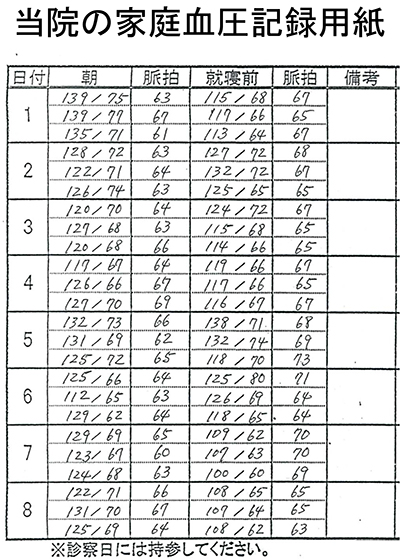

(5)当院オリジナルの血圧記録用紙の活用

(図9 高齢者には大きく印刷して渡していま す)、また日本高血圧協会が作成したノートを一括購入して患者さんに配布しています。

図9

(6)家庭血圧計の貸出(主に初診時に2 週間程 度、15 台準備)、その際の測定方法、記録方法の説明

※初診の際、すぐに薬を処方する場合、患者 さんが服薬の必要性を十分に理解していな いと中断の原因になることがあります。治 療を開始する前に「自分の血圧は高い」と いうことを家庭血圧を記録して自覚しても らうことが重要です。

(7)保健師による生活指導(減塩、減量など)

※医師が一人当たりに十分な時間をかけて指導ができていない部分を、保健師に補って もらっています。

これらの高血圧に対する取り組みが、当院の 通院患者さんにおいて家庭血圧を記録する方々 の割合が高いことにつながっていると考えます。

家庭血圧を記録することにより患者さん自身 も、高血圧の程度の確認、治療状況の確認、季 節変動、運動・アルコールの影響、体重減量に よる効果などを把握することが可能になり、生 活改善の取り組みにつながっていると考えま す。看護師・保健師にとっても、家庭血圧記録 の対面確認を行いながら患者さんの考え方を知 り、医師の診察前後に生活指導を行うなどが可 能になっていると考えます。

(おわりに)

今回のアンケートからわかった重要な点を最後に再度整理します。

・高血圧の家族歴を聞き出すことは、将来にわた る健康管理のアドバイスをする上で重要である。

・沖縄は若くして高血圧を指摘される人が多い が、自覚症状が少ないためにそのまま放置して いる人が多い。最初に関わる医療関係者が高血 圧治療の重要性を十分に説明することが大変重要である。

・高血圧の可能性がある人には家庭血圧計を購 入してもらい、普段の生活の中で血圧をチェッ クする習慣をもってもらうことが重要である。

・家庭血圧の記録により患者一人ひとりが目標 血圧に達していることを確認することが可能に なり、そのことで医師・看護師(保健師)・患 者さんとの信頼関係、コミュニケーション作り がより促進される。

今後も、内科疾患の中で最も頻度が高くかつ 多くの疾患に関わる「高血圧」をもつ患者さん の診療を、医師・コメディカルスタッフが一体 となって、行っていきたいと考えています。こ の原稿が、会員の皆様の高血圧診療の参考にな りましたら幸いです。