「最近の腎移植事情〜豊見城中央病院における腎移植

50症例の検討から」

友愛会豊見城中央病院 移植外科

大田 守仁

<はじめに>

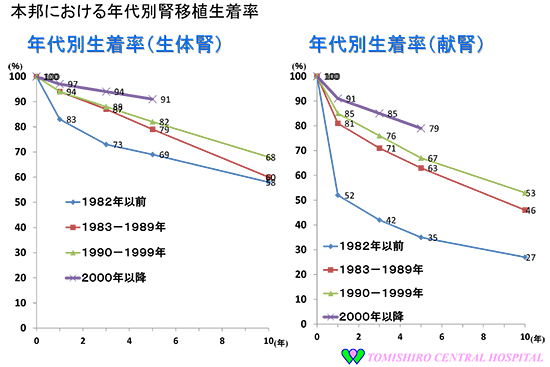

腎移植は透析治療と並んで腎代替療法の一つ に位置付けられるが、透析に比べ患者のADL を改善するだけでなく予後の改善にも大きく寄 与している。また拒絶反応を抑制する免疫抑制 剤の進歩に伴い、近年移植成績も飛躍的に向上 した。1980 年代には生体腎移植の5 年生着率 は69%であったが、2000 年以降では90%を超 えている(図1)。当院でも2004 年に1 例目を 施行して以来、これまで50 例の腎移植を施行 してきたが、患者生存率および移植腎生着率と もに100%と良好な成績を収めている。本稿で は、当院での症例を検討しながら最新の腎移植 事情について紹介したい。

図1 本邦における年代別腎移植生着率

1. 患者背景

当院では2011 年より献腎移植の認定施設と なったが、これまで献腎移植は1 例のみであ り、今回のデータの殆どは生体腎移植のものである。

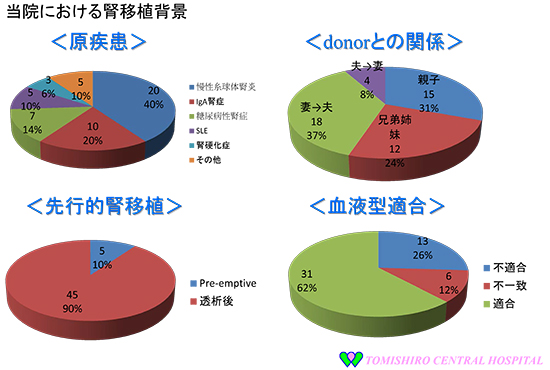

レシピエントは、男性35 名、女性15 名で平 均年齢48 歳(13 〜 70)、術前透析期間は平均 73 ヶ月(0 〜 312)であった。最近は透析未導 入のまま移植を行うPre-emptive(先行的)腎移植も増えてきているが1)、当院でも5 例(10%) 経験した。また離島からの患者6 名を含んでい る。腎不全の原疾患は、原因不明を含めた慢性 糸球体腎炎が20 例、IgA 腎症が10 例、糖尿病 性腎症が7 例、SLE によるLupus 腎炎が5 例、 腎硬化症3 例、その他が5 例であった(図2)。 近年の透析導入原因第1 位である糖尿病患者の 移植は全国的にも増加傾向にある1)。また移植 後のSLE の再然は数%にしか認めないことが わかっている2)。

図2 当院における腎移植背景

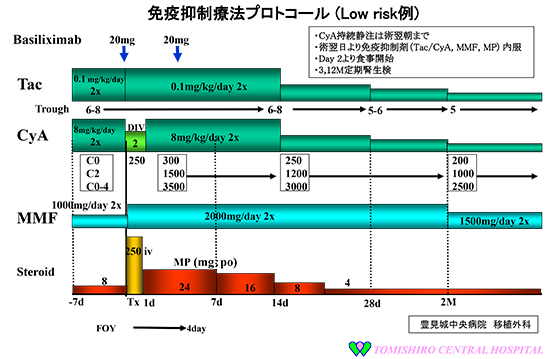

免疫抑制剤はCalcineurin inhibitor(CNI)、 Mycophenolate mofetil(MMF)、Steroid の3 剤を手術1 週間前から内服し、移植時には抗 CD25 モノクローナル抗体であるBasiliximab を 全例に投与している(図3)。2002 年以降、こ のBasiliximab の登場により移植後急性期の拒 絶反応は激減した1)。CNI としてはCyclosporin 使用が12 例、Tacrolimus 使用が38 例であり血 中濃度(trough 値)をモニタリングしながら用 量調節を行っている。また2008 年に発売され た新規Tacrolimus 徐放製剤(Graceptor(R))も20 例で導入した。

一方、ドナー(生体腎移植)は男性16 名、 女性33 名で平均年齢51 歳(30 〜 73)。レシ ピエントとの関係は、夫婦間が22 例(45%) と最多で、妻→夫が18 例、夫→妻が4 例であっ た。次いで親子間が15 例(31%)、兄弟姉妹 が12 例(24%)である(図2)。免疫抑制剤の 効能によって非血縁者である夫婦間の移植は、 血縁者間移植の成績に劣らなくなっている1)。 また術前のeGFR は平均82.5ml/min./1.73m2、 CCr は104.1ml/min. と十分な腎機能であるこ とを評価した上でドナー適応を決定している。

図3 免疫抑制療法プロトコール(Low risk 例)

2. 生体腎移植手術

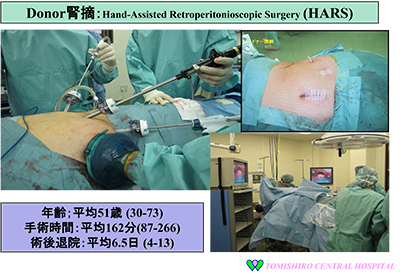

ドナーの腎摘は当院では全例鏡視下に施行 し、用手補助下の後腹膜腔鏡にて行う(Hand- Assisted Retroperitoneoscopic Surgery: HARS)。臍下に6cm の皮切を置き、用手的に 後腹膜腔に入る。側腹部に1cm の皮切を3 ヶ 所おき操作ポートとしている(図4)。手術開 始から腎臓摘出まで平均90 分(57 〜 169)で、 閉創までの手術時間が162 分(87 〜 266)で ある。途中開腹に移行した症例や輸血を必要と した症例は1 例もなく、ドナーの負担を最小限 にする最も安全な術式と考えている。術後は平 均6.5 日(4 〜 13)で退院し、8 例(16%)に 合併症(創感染3 例、皮下血腫2 例、発熱持 続2 例、腸閉塞1 例)を認めたものの速やかに改善し、現在は全員が術前と同様の日常生活を 送っている。

レシピエントの手術は通常右下腹部を切開 して、外腸骨動静脈への端側吻合を基本とし ている。原腎の摘出は原則行わない。尿管は自 己膀胱に吻合するが、通常移植後直ちに尿流出 が見られ透析離脱が可能になる。術後2 日間 のICU 管理を行い、術6 日目には全てカテー テルフリーとなる。移植後早期の合併症として は、手術関連8 例、感染症16 例、その他2 例 など認められたが、全例治療にて改善し術後平 均24 日(15 〜 98)で退院となっている。

図4 Donor 腎摘:Hand-Assisted Retroperitonioscopic Surgery(HARS)

3. 術後腎機能

当院では移植後3 ヶ月、12 ヶ月後に全例腎 生検を施行している。拒絶反応は11 例(22%)に認められたが、Cr 上昇など臨床症状を伴う ものは5 例(10%)で残りは生検所見のみで あった。また移植1 ヶ月以内の拒絶反応は2 例 (4%)のみである。全例治療にて改善した。平 均19 ヶ月の観察期間ではあるが、移植腎生着 率は100%で、平均Cr1.25mg/dl(0.46 〜 4.39) と良好である。一方ドナーは、1 年後の平均 Cr が1.06mg/dl、eGFR 52.0ml/min./1.73m2 と片腎による数値自体の低下は認めるが、進 行性に腎機能悪化を認める例はなく、eGFR < 30 の症例もない。

4. 血液型不適合移植

2010 年以降、血液型不適合腎移植も開始し、 これまで13 例(26%)を施行した(図2)。術 前の脱感作療法として、手術4 週間前から3 剤の免疫抑制剤を内服し、手術1 週間前に抗 CD20 モノクローナル抗体であるRituximab を 投与。抗血液型抗体除去のため術前に血漿交換 を施行して移植に臨んでいる3)。術前抗体価は 最高512 倍であったが、全例64 倍以下に下げ て手術を行った。結果は良好で、重篤な合併症 もなく平均Cr 1.10mg/dl である。

<考察>

免疫機構のメカニズム解明に伴い、移植免疫 を抑制する薬剤が次々と開発され臨床に応用さ れることで急性拒絶反応はほぼ克服されつつあ る。また血液型不適合移植、抗ドナー抗体陽性 例、二次移植など免疫学的ハイリスク患者の移 植も可能になってきた。全国的に、移植の成績 が向上し安全性も確保されるにつれて、患者や 内科医の中で移植という選択肢の比重も増しつ つある。2009 年に日本腎臓病学会が作成した 「CKD 診療ガイドライン2009」には、内科医 が腎代替療法として移植治療を提示すべきであ ると銘記されているし、また先行的腎移植の成 績が良好なことも記載されている。これらの情 報が十分腎不全患者に与えられ、最も適した治 療を選択するためには、内科医と移植医との情 報共有が重要になる。

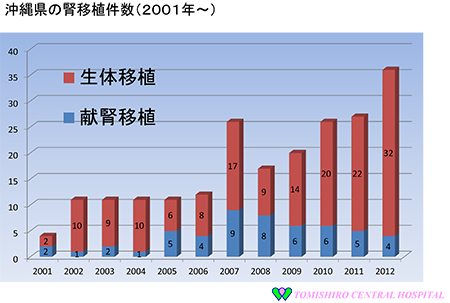

移植に対するニーズが高まる一方でドナー不足の問題は一向に解決されない。献腎移植が理 想であることは言うまでもないが、2012 年の県 内提供数は1 件であり他県からの搬送腎を含め た献腎移植は4 件のみであった(図5)。全国的 にも同様の傾向で、平均の待機期間が14 年では 透析患者の健康状態は保証されない。透析期間 が短いほど移植後の成績が良好であることも分 かっており4)、現実的には生体腎移植を選択する 場合が殆どである。その際には生体ドナーにメ スを入れることは避けられず、だからこそドナー の安全性は最大限に配慮される必要がある。

図5 沖縄県の腎移植件数(2001 年〜)

当院での腎移植は、成績も良好で安全性も保 たれており、患者や紹介医に十分満足してもら える医療を提供できている。しかし県内には約 4,200 名の透析患者がおり、移植を必要とする 患者はまだまだ多い。移植によってできるだけ 多くの患者に健康を取り戻し、長生きをして欲 しいと思う。そのために我々は、今後も全力で 県内の内科医、透析医と協力して腎不全患者の 治療に当たると共に、多くの救急医・脳外科医 に臓器提供に協力して欲しいと願っている。

1) 腎移植臨床登録集計報告. 移植 2012; Vol.47(6):

400-415

2) Choy BY. et al. Recurrent Glomerulonephritis

After Kidney Transplantation. American Journal of

Transplantation 2006; 6: 2535-2542

3) 斎藤和英、高橋公太. 日本におけるABO 血液型不適

合腎移植の統計2011;3-15

4) Kevin CM et al. Effect of the use or nonuse of longterm

dialysis on the subsequent survival of renal

transplants from living donors. N Engl J Med 2001;

344: 726-731