B型肝炎の再活性化とde novo 肝炎

沖縄県立中部病院 消化器内科 菊地 馨

【要旨】

B 型肝炎ウイルスキャリアや既感染者に急性肝炎が発症することがあり、B 型肝 炎ウイルスの再活性化と言われている。近年、強力な免疫抑制療法や化学療法の導 入により再活性化による肝炎が増加している。再活性化による肝炎は、重症化、劇 症化しやすく重大な結果を招くことが多く、また、現疾患の治療も中断せざるを得 なくなることも多いため、予防と早期の治療が必要である。

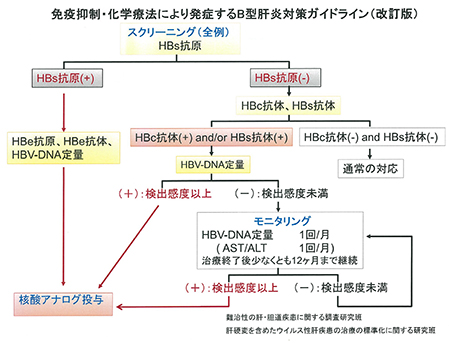

免疫抑制療法を始める時は、『免疫抑制・化学療法により発症するB 型肝炎対策 ガイドライン(改訂版)』に基づき、HBs 抗原、HBs 抗体、HBc 抗体を測定し、B 型肝炎ウイルスキャリアもしくは既感染者であるか否かを確認することが大切であ り、更に、B 型肝炎ウイルスキャリアであれば抗ウイルス剤の予防投与、また、既 感染者であればウイルス量の定期的なモニターを行うことが必要である。的確な対 応により現疾患の治療も継続可能であるので、肝臓専門医もしくは消化器専門医に 対診し、共同して治療に当たることが肝要と思われる。

【はじめに】

従来から、非活動性のB 型肝炎ウイルス (HBV)キャリアが、自然経過もしくは免疫抑 制療法等を誘因として、急性肝炎を発症するこ とが知られており、B 型肝炎の再活性化と呼ば れている。近年、血液悪性腫瘍をはじめとした 悪性疾患や自己免疫疾患に、ステロイドや抗癌 剤、分子標的薬などの免疫抑制剤を使用する機 会が増え、HBV 再活性化による重症肝炎や劇 症肝炎が報告されている。

また、強力な免疫抑制療法に際して、B 型肝 炎の治癒症例、すなわち、既感染と考えられて いる症例からもB 型肝炎が再発する場合があ り、de novo 肝炎と呼ばれている。de novo 肝 炎は劇症肝炎に進展する率が高く、死亡率も高 く、注目されている1)。

HBV キャリアは、世界で3 億5 千万人、既 感染者は22 億人と言われており、本邦でもキ ャリアは140 万人、既感染者は約20%と言われている。沖縄県は、日本本土と比較しキャリ ア率が高いことが知られており、HBs 抗原陽 性率は3.5%と全国平均(1.5%)の2 倍以上を 示している2)。また、既感染率も30%と高い3)。 すなわち、沖縄県は、強力な免疫抑制療法を行 う場合、HBV 再活性化には十分に注意し日々 の診療を行わなければならない地域である。

本稿では、まずHBV 感染の自然経過と再活 性化の病態を概説し、次に沖縄県の現状の一端 として当院のデータを示し、最後にガイドライ ンを中心に再活性化の対策について述べる。

1.B 型肝炎ウイルス感染の自然経過と病態

(1)B 型肝炎ウイルス感染の自然経過

HBV 感染後の自然経過は多様であり、また、 多くは非活動性キャリアとして無症状で生涯を 経過するため、感染者全体の自然経過は必ずし も明らかではない。HBV に感染すると宿主の免疫監視機構は、HBc 抗原、HBe 抗原、HBs 抗原の3 つの抗原を認識し、それぞれに対応し た抗体(HBc 抗体、HBe 抗体、HBs 抗体)を 産生する。これらのうち、HBc 抗体はメモリ ーとして感染の既往の有無を示すが、現在のウ イルス感染の有無は示さない。HBe 抗体はウ イルス量の多寡を示すが、現在のウイルス感染 の有無は示さない。HBs 抗体は中和抗体と考 えられ、その出現によりウイルスが排除され臨 床的に治癒と考えられてきた。

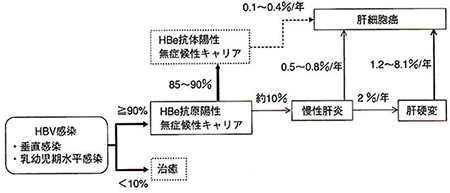

また、HBV の感染様式は、免疫が未熟な時 期の感染、すなわち、出産時の母子感染(垂 直感染)や乳幼児期の水平感染により起こる 慢性持続性感染と、免疫が成熟した成人が感 染した場合の急性一過性感染の二つに大きく 分けられる。慢性持続性感染では、90%の感 染者はHBe 抗原陽性無症候性キャリア(免 疫寛容期)から肝炎を起こし(慢性肝炎期)、 HBe 抗体を獲得し、ウイルス量も低下する。 その後はHBe 抗体陽性無症候性キャリア(非 活動性キャリア)となり肝炎は終息するが、 約10%の感染者はHBe 抗原が陽性のままで、 慢性肝炎が持続し(活動性キャリア)、肝硬変 に進展する4)(図1)。一方、成人の急性一過性 感染では、急性肝炎を発症し、その後3 〜 6 月の経過でHBs 抗体が出現し、ウイルスが排 除され、終生免疫が獲得されると考えられてきた。

図1 HBV キャリアの自然経過(文献4より引用)

(2)B 型肝炎ウイルスの遺伝子型

近年、HBV の遺伝子型(genotype)に対する 研究が進み、HBV にはA からJ まで9 種類の 遺伝子型が存在するとされている。遺伝子型ご とに世界的な分布に違いがあることや感染後の 経過が異なることも明らかになっている。遺伝 子型A のHBV は西欧に多く、従来、本邦では ほとんど見られなかったが、グローバル化に伴 い本邦でも見られるようになった。むしろ、昨 今の成人の急性肝炎では遺伝子型A が多くに見 られるようになっている。遺伝子型A のウイ ルスの特徴は慢性化率が高いことであり、成人 の急性感染でも25%程度の慢性化が認められ る。また、国内におけるHBV 遺伝子型の分布 の違いも明らかになっている。本土では遺伝子 型C が90%を超えるが、沖縄県は遺伝子型B が60%を占めている5)。遺伝子型B のHBV は 早期にHBe 抗体を獲得し、慢性肝炎に進展せ ず、予後が良いことが知られている。佐久川ら は、沖縄県ではHBV のキャリア率は高いが肝 疾患は少ないと言う現象を、早期のHBe 抗体 獲得の面から解明した2)。一方、遺伝子型B の HBV は、遺伝子変異を起こしやすく、変異を 起こすとHBe 抗体陽性であっても肝炎が進展 しやすい事、また、再活性化を起こした時は劇 症化しやすく予後が悪い事が知られている。

2.B 型肝炎ウイルスの再活性化とde novo 肝炎

HBV 感染後の経過は多様な病態が存在するが、臨床的には活動性キャリア、非活動性キャ リア、既感染に分けられる。活動性キャリアは 既に慢性肝疾患を起こしており本稿の議論の対 象ではない。再活性化に関して、臨床の場で注 意を要するのは非活動性キャリアと既感染の場合である。

(1)非活動性キャリアにおける再活性化

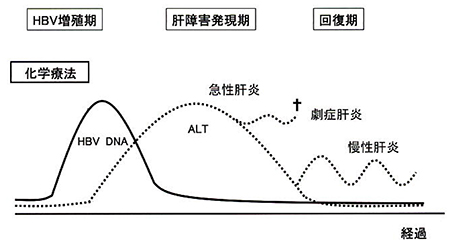

HBV キャリアの90%は非活動性キャリアで ある。このとき、肝酵素は正常範囲であり血中 のウイルス量も少ない。宿主の免疫力が優位と なり、ウイルスの複製は押さえられた状態と考 えられる。この状態でも、ステロイドや免疫抑 制剤を使用する事によってHBV に対する免疫 監視が低下し、ウイルスの再増殖が起こる。免 疫が低下した状態でウイルスだけが増殖しても 肝炎は起こらないが、免疫抑制療法を中止した 時に免疫力が回復し、ウイルス排除の強い反応、 すなわち、肝炎が起こる。免疫抑制によるウイ ルスの増殖と、抑制解除後の生体の免疫の反応 (回復)により、強いウイルス排除が惹起され ることが、再活性化の本体と考えられる(図2)。

図2 HBV再活性化の臨床経過(文献1より引用)

HBV 再活性化による肝炎に対しては、抗ウ イルス剤である核酸アナログ製剤の予防投与が 有効とされている。Loomba らは、14 論文をメ タ解析し、HBs 抗原陽性者に対するラミブジ ンの予防投与を対照群と比較し、再活性化によ る肝炎発症が0 〜 0.21 倍に減少し、再活性化 による死亡は0%(対照群13%)であったと 報告している6)。

(2)B 型肝炎ウイルス既感染者の再活性化(de novo 肝炎)

HBs 抗原陰性で、HBs 抗体陽性かつHBc 抗 体陽性者、もしくはHBs 抗体陰性かつHBc 抗体陽性者はHBV の既感染と考えられてい る。従来は、感染後、HBs 抗体を獲得すると 血液中からウイルスは認められなくなり、治 癒と考えられていたが、近年、HBs 抗体獲得 後もHBV は完全閉鎖二本鎖DNA(covalently closed circular DNA、cccDNA)として宿主の 肝臓内に残存していることが明らかになってい る1)。ウイルスは完全に体内から排除されたわ けではなく、肝細胞内に潜み免疫監視からのが れる一方、宿主の免疫が低下すると、再度増殖 することがわかってきた。この既感染者からの 再活性化がde novo 肝炎である。以前からde novo 肝炎についての報告はあったが、HBV に 対する知見が乏しく、また発生頻度も少なく、 その病態は解明されていなかった。しかし、近 年、B リンパ球表面抗原CD20 の抗体であるリ ツキシマブが導入されて以来、de novo 肝炎の 報告が増加した。Yeo らは、悪性リンパ腫の治 療において、CHOP 療法単独群ではde novo 肝 炎は見られなかったが、リツキマブを併用し たR-CHOP 群では24%でde novo 肝炎を発症 したと報告している7)。従来に比べ、より強力 な免疫抑制療法が施行されるようになったこと が、de novo 肝炎の増加の原因と考えられる。

de novo 肝炎では、当初はHBs 抗原陰性であ り、何時からウイルスの増殖が始まっているの か、すなわち、何時から抗ウイルス治療を行う べきかが問題である。Hui らは、後ろ向き研究 で、再活性化による肝炎の生じる平均18.5 週 前(範囲12 〜 28 週)にHBV-DNA の上昇を 認めたと報告している8)。ひとたび肝炎を発症 すると予後が悪いので、現状では、HBV-DNA のモニターを行い、ウイルス血症が認められた 時点で直ちに抗ウイルス治療を開始すべきとさ れている。

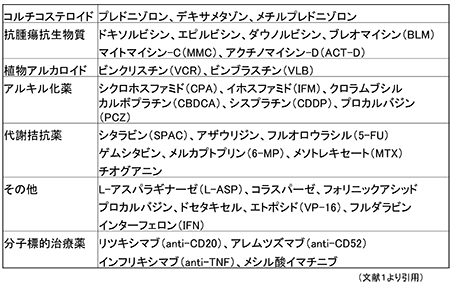

(3)B 型肝炎ウイルスの再活性化に関する薬剤の因子

HBV 再活性化にはウイルス因子や宿主因子

と共に免疫抑制を起こす薬剤因子も重要であ

り、様々な薬剤において報告されている(表1)。

ステロイド製剤は再活性化のリスクとして以

前から知られていた。HBV にはglucocorticoid

responsive element と呼ばれる配列があり、ス

テロイドがこの遺伝子に直接働き、ウイルスを

増殖させるためと考えられている。固形癌に対

して使用される抗癌剤は再活性化のリスクは高

くないとされるが、血液悪性疾患でのリツキシ

マブとステロイドを含んだR-CHOP 療法のリ

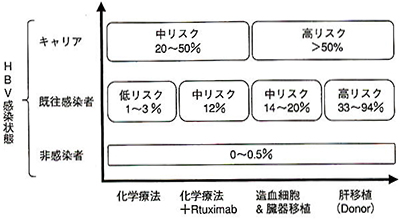

スクは高いとされる(図3)。また、炎症性腸

疾患やリウマチ性疾患に使用されるインフリキ

シマブやメソトレキセートによる再活性化も見

られる1)。

今後も、強力な免疫抑制作用を持つ分子標的 製剤や抗癌剤の開発が予想されるので、常に HBV 再活性化に留意しなければならない。

表1 B型肝炎再活性化に関連する薬剤

図3 HBV感染状態と化学・免疫療法からみた

B型肝炎再活性化の危険性(文献4より引用)

3. 当院におけるB 型肝炎再活性化

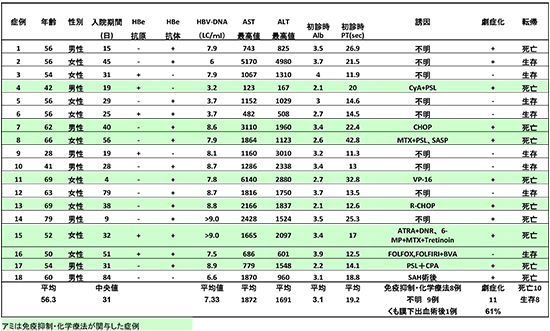

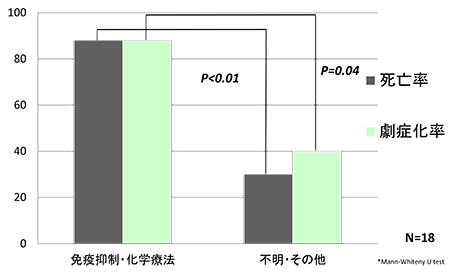

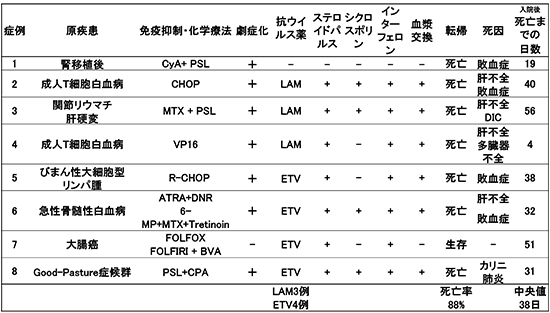

当院においてHBV 再活性化による重症肝 炎、劇症肝炎と診断された症例を示す9)。1999 年1 月から2012 年9 月までの11 年9 月を対 象に診療録を後方視的に検討した。この間に再活性化が疑われたB 型肝炎の重症例、劇症 例は18 例あり(表2)、8 例(44%)に免疫抑 制・化学療法の関与が推測された。うち2 例は de novo 肝炎、更に2 例はde novo 肝炎が否定 できない症例であった。免疫抑制・化学療法の開始から肝炎の発症までは平均41 週、(中央値 30 週、範囲16 週〜 104 週)であり、de novo 肝炎は、治療開始後24 週と27 週で発症して いた(表3)。8 例中7 例は劇症化し死亡した(死 亡率88%)。劇症化しなかった1 例のみが生存した。また、de novo 肝炎および疑い例は4 例 とも劇症化し死亡した(表4)。免疫抑制・化 学療法の関与がない症例10 例中、劇症化は4 例(40%)、死亡は3 例(30%)であり、死亡 はすべて劇症化した症例であった(図4)。免 疫抑制・化学療法の関与が推測された再活性化 8 例中、現疾患は、血液悪性疾患4 例、固形癌 1 例、移植後1 例、その他2 例であった。原因 と考えられる薬剤としては、プレドニン、リツ キシマブをはじめ、VP16、プレドニンとサイ クロスポリン、メソトレキセイト、シクロフォ フファミドの併用、多剤併用による化学療法が あげられた。

免疫抑制・化学療法の関与が推測された症例 は8 例と多くはなかったが、リツキシマブ使用例は1 例のみであり、多くの抗癌剤や免疫抑制 剤がHBV 再活性化およびde novo 肝炎の発症 に関与することが示唆され、臨床医に注意を喚 起する必要があると考えられた。

表2 HBV急性増悪・再活性化を認めた 18例

図4 誘因による生存率・劇症化率

表3 免疫抑制・化学療法の関与が疑われた8例

表4 免疫抑制・化学療法の関与が疑われた8例の治療と予後

4.B 型肝炎ウイルスの再活性化およびde novo 肝炎への対策

化学療法や免疫抑制療法中にHBV 再活性化 による肝炎を発症すると、重症化や劇症化しや すいのみならず、現疾患の治療を中断せざるを 得なくなる事態を招き、患者に重大な結果を及 ぼす可能性が高いので、予防および早期治療が 重要である。厚生労働省研究班によるガイド ラインおよび改訂版10)が公開されているので、 それに則して対策を述べる(図5)。

図5 免疫抑制・化学療法により発症するB 型肝炎対策ガイドライン(改訂版)(文献10 より引用、原文の注は省略)

化学療法や免疫抑制療法を開始する際は、全 例でHBs 抗原、HBs 抗体、HBc 抗体を測定す ることが必要である。重要な点は、HBs 抗原 の測定のみではなく、HBs 抗体およびHBc 抗 体を測定することである。これにより、既感染 者を拾い上げることが可能となる。

(1)HBs 抗原陽性者

HBV キャリアであり、免疫抑制・化学療法 に際し再活性化のリスクが高いので、基本的 には抗ウイルス剤(核酸アナログ製剤)の予 防投与の適応となる。症例によっては、現疾 患の治療の開始前にウイルス量を低下させる 必要がある。予防投与を開始すると共に、治 療経過のモニターのためHBV-DNA を検査し ウイルス量を測定する。なお、HBs 抗原陽性 者の中には、慢性肝炎や肝硬変例が含まれる ので、肝臓専門医もしくは消化器専門医に対 診する必要がある。

(2)HBs 抗原陰性、HBc 抗体陽性and/or HBs 抗体陽性

HBV 既感染と考えられる。血中ウイルス 量が検出感度以上に存在する場合もあるので HBV-DNA を測定する。HBV-DNA が陽性で あれば、HBs 抗原陽性キャリアと同じ扱いが 必要であり、免疫抑制・化学療法に際し、抗ウ イルス剤(核酸アナログ)の予防投与の適応と なる。HBV-DNA が検出感度未満の場合は、再 活性化のリスクは低いので予防投与の適応はない。しかし、免疫抑制によりウイルスが増殖し de novo 肝炎を発症するリスクがあるため、モ ニタリングの対象となり、HBV-DNA 定量を1 回/ 月の頻度で検査する。再活性化は、免疫抑 制・化学療法終了後に起こることもあるので、 治療終了後12 月間はモニタリングを継続すべ きとされている。肝炎を発症する12 〜 28 週 間前からHBV-DNA は上昇するため、モニタ リングでHBV-DNA を確認した段階で直ちに 抗ウイルス治療の適応となる。

従来、B 型肝炎既感染者に対するHBV-DNA

の測定や核酸アナログ製剤の投与は、保険診療

では認められていなかったが、再活性化の問題

に鑑み、医学的に妥当かつ適切であれば保険診

療で算定可能と通達されている

(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-160.pdf)。

(3)HBs 抗原陰性、HBc 抗体陰性and HBs 抗 体陰性

HBV 感染既往がないと判断される。通常に 免疫抑制療法を施行する。

(4)抗ウイルス治療

抗ウイルス薬は核酸アナログ製剤が用いられ るが、耐性の頻度が少ないことから、エンデカ ビルが推奨されている。また、投与中は1 〜 3 月ごとにHBV-DNA 定量検査を施行し経過を 観察する必要がある。投与期間に関する明確な エビデンスはないが、免疫抑制・化学療法終了 後12 月間は投与を継続することが推奨されて いる。投与終了に関しては、HBV キャリアの 再活性化および既感染者の再活性化に分け判断 基準が示されているが、臨床の場では、肝臓専 門医もしくは消化器専門医に対診し慎重な対応 が必要と思われる。

【おわりに】

近年、強力な免疫抑制・化学療法の登場によ りHBV キャリアや既感染者がHBV の再活性 化による肝炎を発症し問題となっている。これ らの肝炎は治療のタイミングを逃すと重症化、 劇症化し、重大な結果を招く事が多い。また、 沖縄県は国内でもHBV キャリアや既感染者の 多い地域であり、日常の診療において注意を要 する。日頃よりスクリーニングを適切に行い、 予防と早期の治療を心がけると共に肝臓専門医 もしくは消化器専門医に対診し、共同して診療 にあたることが必要と思われる。

参考文献

1) 桶谷眞、B 型肝炎再活性化による劇症肝炎の現状と対

策、日消誌、107:1426-1433, 2010

2) 佐久川廣、沖縄県におけるB 型肝炎ウイルス感染と

慢性肝疾患との関連、感染症学会雑誌、66, 14-21,

1991

3) 慶田喜秀、年代推移におけるHBs 抗原陽性率の検討、

中部病院雑誌、12(2):31-35, 1986

4) 田中榮司、B 型肝炎ウイスル(HBV)感染症の自然

経過、消化器内科、50(4): 355-359, 2010

5) Orito et al, Geographic Distribution of Hepatitis B

virus( HBV) Genotype in Patients With Chronic HBV

Infectin in Japan, Hepatology, 34: 590-594,2001

6) Loomba R et al, Systematic Review: The Effect of

Preventive Lamivudine on Hepatitis B Reactivation

during Chemotherapy, Ann Intern Med, 148: 519-

528, 2008

7) Yeo W et al, Hepatitis B Virus Reactivation in

Lymphoma Patients With Prior Resolved Hepatitis

B Undergoing Anticancer Therapy With or Without

Rituximab, J Clin Oncol, 27: 605-611, 2009

8) Hui CK et al, Kinetics and Risk of de novo Hepatitis

B Infection in HBsAg-Negative Patients Undergoing

Cytotoxic Chemotherapy, Gastroenterology, 131: 59-

68, 2006

9) 山田航希、当院におけるHBV 急性増悪・再活性化の

検討、日消誌、109: A703, 2012

10) 坪内博仁、他、免疫抑制・化学療法により発症するB

型肝炎対策 ―厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に

関する調査研究」班劇症肝炎分科会および「肝硬変を

含めたウイルス性肝疾患の治療の標準化に関する研

究」班合同報告― :肝臓、50:38-42, 2009(改訂版)

http://www.jsh.or.jp/medical/kangan.html

Q U E S T I O N !

次の問題に対し、ハガキ(本巻末綴じ)でご回答いただいた方で6割(5問中3問)以上正解した方に、 日医生涯教育講座0.5単位、1カリキュラムコード(73. 慢性疾患・複合疾患の管理)を付与いたします。

問題

次の設問1 〜 5 に対して、○か×でお答え下さい。

- 問1.HBs 抗体陽性者は感染既往であり、体内にHBV は存在しない。

- 問2.免疫抑制・化学療法に際し、患者がHBs抗原陰性であれば、特に注意はいらない。

- 問3.固形癌の化学療法では、HBV キャリアからの再活性化は起こらない。

- 問4.HBc 抗体陽性者の免疫抑制療法中、HBV-DNA が陽性になった。肝酵素(AST/ALT)は正常であったが、エンテカビルの投与を開始した。

- 問5.HBV キャリアの化学療法に際し、エンテカビルを予防投与していたが、化学療法の終了と同時に抗ウイルス治療(エンテカビル)も終了した。

CORRECT ANSWER! 4月号(Vol.49)の正解

大腿骨近位部骨折を予防するために椎体 骨折患者を治療せよ

問題

骨粗鬆症性骨折について正しいのはどれか。

- 第1 問.最も発生率が高いのは大腿骨近位部骨折である。

- 第2 問.本邦の大腿骨近位部骨折の発生率は低下傾向にある。

- 第3 問.既存骨折があると骨折リスクが増加する。

- 第4 問.遺伝の関与は少ない。

- 第5 問.椎体骨折の好発部位は下位腰椎である。

正解 1.× 2.× 3.○ 4.× 5.×

解説

- 最も発生率が高いのは椎体骨折である。椎 体骨折は大腿骨近位部骨折を受傷する前に 起こしやすい。欧米の一部の国や地域で大 腿骨近位部骨折の発生率低下が報告されて いるが、本邦ではまだ増加傾向にあると考 えられている。既存骨折があると骨折リス クは3 〜 4 倍に増加する。遺伝の関与があ るため、両親の大腿骨近位部骨折の既往が あると骨折リスクは2 〜 3 倍に増加する。 椎体骨折の好発部位は胸腰椎移行部である。 椎体骨折を認める場合には積極的な骨粗鬆 症治療が必要である。