第15旅団災害対処訓練研修

災害医療委員会委員長 出口 宝

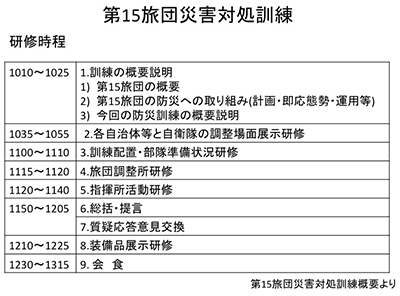

平成25 年4 月5 日に標記訓練が陸上自衛隊 那覇駐屯地において開催されました。指定地方 公共機関として本会へも参加依頼がありまし た。その依頼文は「第15 旅団の大規模災害発 生時の活動に対する理解を賜り、今後の防災訓 練の一助として頂きたいので、本訓練を研修し て頂きたい」という内容でした。東日本大震災 では陸上自衛隊に大槌町から盛岡の岩手医科大 学までの患者搬送、そして第2 陣から第4 陣ま で花巻空港から大槌町城山体育館までの物資等 の輸送をして頂きました。また、被災地での活 動も目の当たりに見て災害救助に自衛隊が不可 欠であることを痛感しました。また、昨年の9 月には平成24 年度沖縄県総合防災訓練におい て第15 旅団後方支援隊衛生隊との訓練を経験し1)、10 月には同隊との意見交換会も行いま した。このたびの参加依頼は良い機会だと反射 的に出席の連絡をしたあとに、研修では匍匐前 進もあるのかなと不安になり広報渉外班担当ま で研修内容について問い合わせをしたところ、今回はレクチャーと見学、そして質疑応答をし て頂きますとの返答がきました。そこで、安心 して小職と事務局業務1 課職員が参加しました (Fig.1)。

Fig.1 訓練タイムテーブル(研修自程)

Ⅰ.参加機関

指定地方行政機関(沖縄防衛局、第十一管区 海上保安本部、大阪航空局など)、自衛隊(海 上自衛隊第5 航空群、海上自衛隊沖縄基地隊司令、航空自衛隊南西航空混成団など)、沖縄県、 沖縄県警察、消防本部、市町村、指定公共機関 (NTT 西日本九州沖縄支社、日本赤十字社沖縄 県支部、沖縄電力、西日本高速道路、KDDI 沖 縄株式会社)、指定地方公共機関(沖縄県医師会) が参加しました。なお、指定地方公共機関で参 加を依頼されたのは本会だけでした。

Ⅱ.訓練

1.訓練の概要説明

始めに、駐屯地正面を入ってすぐ右側にある ホールにおいて、以下の概要説明が行われました。

1)第15 旅団の概要

○任務は沖縄県の陸上防衛及び警備、災害派遣、不発弾処理であること。

災害派遣担当区域は沖縄県ならびに奄美大島まで。

○編成は隊員数約2,100 名で災害活動能力は 1,400 名派遣が可能、それらを人命救助や給食 給水や瓦礫除去(啓開)などに振り分ける。主 な災害対応の装備品として人命救助システム5 セット、野外手術システム1 セット、炊事車 19 両、水タンク車4 両、水トレーラー24 両を保有。

2)第15 旅団の防災への取り組み(計画・即応態勢・運用等)

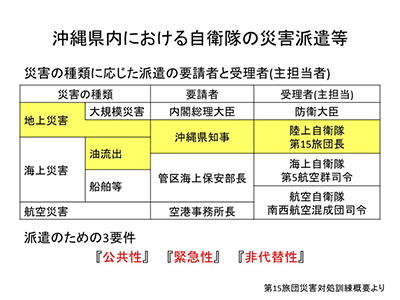

○沖縄県における自衛隊の災害派遣について、 要請者が内閣総理大臣ならば受理者は防衛大 臣、県知事ならば第15 旅団長。ただし知事か らの要請がなくても自主派遣もある。

○災害派遣には「公共性」「緊急性」「非代替性」の3 要件が満たされる必要がある(Fig.2)。

Fig.2 災害派遣における要請形式と派遣要件

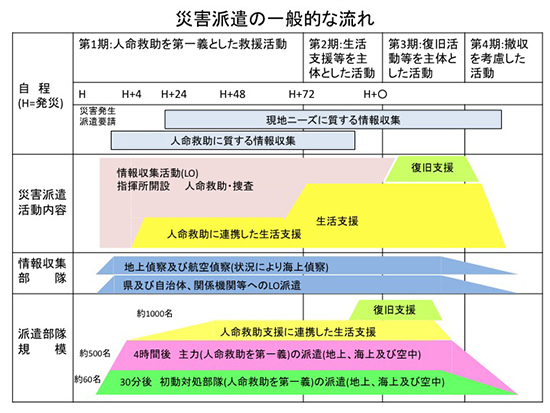

○災害派遣の一般的な流れは、第1 期が人命救 助を第一義とした救援活動、第2 期が生活支援 等を主体とした活動、第3 期が復旧支援等を主 体とした活動、第4 期が撤収を考慮した活動となる。

○発災に伴い、情報収集活動として震度5 強以 上で航空偵察の派遣、偵察バイクおよび小型車両による地上偵察、県及び自治体、関係機関へ のLO(Liaison Office:連絡調整要員)派遣、 指揮所開設。そして、発災30 分後に人命救助 を第一義として約60 名規模の初動対処部隊(た だし警報解除後)、4 時間後には約400 名規模 の主力部隊の派遣が可能(Fig.3)。

Fig.3 第15 旅団における災害派遣の一般的な流れ

○先導や通行禁止道路への通行許可など被災地 へ到達する上で県警の協力が必要。津波到達範 囲、不明者捜査、火災状況、ヘリによる消火の 調整などで消防本部との協力が必要。

○派遣地域は県が指定するなど、部隊運用上で県との調整が必要。

3)今回の防災訓練の概要説明

○ 0930(マルキュウサンマル)沖縄県本島北西沖 を震源とする震度6 強(M7.9)の地震発生、0933 (マルキュウサンサン)大津波警報発令、1000(ヒ トマルマルマル)各沿岸部に津波到達、名護漁港 及び糸満漁港周辺で行方不明者多数発生。

○県警・消防だけでは対応できない規模、県か らの正式な要請はまだ来ておらず自主派遣を決心。

2. 各自治体等と自衛隊の調整場面展示研修

次に司令部庁舎2 階の会議室に移動して自治 体と自衛隊との連絡場面が実施されました。こ こからは撮影が禁止されました。

市町村から自衛隊へ派遣要請の電話が入る と、自衛隊への要請は県庁を通してするように 説明されていました。そして、県災害対策本部 における自衛隊連絡幹部の活動として以下の説 明がありました。

○大規模災害発生時の自衛隊の偵察活動につい て、自衛隊は地上及び航空偵察能力を保持してお り、特に航空偵察は極めて有効で迅速かつ広域 にわたる偵察が可能。自衛隊へ要請を出すのは 県であり、自治体・関係機関との共同訓練が必要。

○災害派遣部隊の前進経路及び先導について、 警察・消防、自衛隊等の緊急車両の通行が効果 的に行われるように、緊急交通路等の指定が有 効。警察車両による自衛隊災害派遣部隊の先導 は、目的地まで迅速に到着するため、極めて重要。

○被害状況の共有として、災害派遣には交通状 況、火災の発生、行方不明、倒壊家屋等の情報 が必要。被害状況を効果的に収集するには、自 治体及び関係機関の協力が不可欠。

○自衛隊の能力として、派遣可能要員は最大約 1,400 名、人命救助と給水・給食活動等を同時 に実施した場合は人命救助に280 名× 2 チー ム、瓦礫除去部隊50 名。給食能力は1 日3 回 で御握りのみなら各2,000 個、ご飯+おかずと 味噌汁(内地風)になると各400 食。給水能 力は5,000L水タンク車4 両、1,000L水トレーラー10 両。

○派遣の為に必要な情報として、被害(災害) の状況、派遣を要請する理由、派遣を希望する 機関・区域・活動内容が必要。

3. 訓練配置・部隊準備状況研修

会場を司令部庁舎の屋上へ移動して、駐屯地 全体を眺めて災害時における旅団指揮所、初動対処部隊、装備品展示(研修のため)、食料交 付、給水、資器材等積載、燃料交付、ヘリポー ト、そして隊員家族用の託児所設置などの配置 と部隊準備状況についての説明がありました。 西側は那覇空港に隣接しており標高を尋ねたと ころ、司令部は海抜20m、資器材等積載をする 倉庫は10 ~ 15m との説明でした。

4. 旅団調整所研修

司令部庁舎3 階には旅団調整所が設けられて いました。連絡幹部LO や偵察部隊からの情報 収集は地図上に落とされ、部隊派遣準備が進め られていました。偵察部隊からの報告は入るた びに室内放送で流されていました。ここは、作 戦本部における作業所的な位置づけになってい ました。

5. 指揮所活動研修

旅団調整所に隣接する部屋に指揮所が設けら れており、作戦本部となっていました。正面の 壁面一杯に被害状況、部隊展開図、クロノロ ジー(行動経時表)を表示する3 つのスクリ ーンがあり、その前には卓球台ほどの大きな沖 縄県地図が張られた台が設置、それらに向かっ て弧を描くように旅団長、副旅団長ら主要幹部 が着座、情報分析と旅団調整所の作業の進行状 況を確認しながら、津波警報が解除されると共 に初動対処部隊への派遣命令が発せられました (Fig.4)。

Fig.4 指揮所の様子

(指揮所での撮影は禁止のためスクリーン映像を撮影)

6. 総括・提言

はじめに概要説明があったホールに戻り、第15 旅団から次の提言がありました。

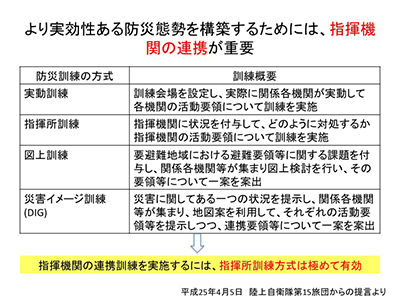

○突発的な災害に際して、関係機関が効果的に 活動するためには『平素からの連携が不可欠』。

○より実効性のある防災の態勢を構築するため には『指揮機関の連携訓練が重要』で、その方 法として指揮所訓練方式は極めて有効(Fig.5)。

そして、北海道庁と陸上自衛隊北部方面隊の 合同指揮所訓練が紹介されました。第15 旅団 でも8 月には県庁をはじめ関係機関が参加する 共同図上訓練を開催する予定なので6 月頃から 各機関と調整を始めたいとの事でした。また、 いつでも各機関との訓練を受け付けるのでご連 絡下さいとの案内がありました。

Fig.5 防災訓練の方法と概要

7. 質疑応答意見交換

始めの訓練概要での質疑応答で、小職から「被 災地で我々から自衛隊に直接搬送等の協力要請 ができるか」との質問には「現地の部隊判断で 出来る」との回答でした。また最後の総括にお いては、「2008 年に岩手県遠野市を会場に実施 された『みちのくALERT』が東日本大震災の 時に大変役に立ったと聞いているが、沖縄でも そのような総合実動訓練の予定はあるのか」と の質問をしたところ、「実動訓練は予定してい ないが、北海道庁で行った合同指揮所図上訓練 のようなものは考えている」との回答でした。 さらに「先に頭(指揮)が動くようにしておか ないと体も有効に動かすことは出来ない」との ことでした。この後、会食会場に移動する際に、 八重瀬分屯地司令から声を掛けられました。前任地で「みちのくALERT2008」2)に企画から 参加したとのこと、広域災害が現実に発生した ことを想定して、各地の方面隊からの応援も含 めた総合訓練は沖縄でも是非経験しておくべき だと話されていました。

8. 装備品展示研修

司令部庁舎前では初動対処部隊が待機してい ました(Fig.6)。ここでは、人命救助システム 用器材として、個人用器材(Fig.7)、分隊用器 材、小隊用器材(エアージャッキ、削岩機など)、 中隊用器材の説明が行われました(Fig.8)。そ して1988 年から導入が開始された野外手術システム1)の見学が行われました(Fig9.)。シス テム総額約10 億円とのことでした。

Fig.6 司令部庁舎前に待機する初動対処部隊。

Fig.7 人命救助システム用器材の個人用器材

(ピック付手斧など)

9. 会 食

この後、幹部食堂で旅団長から研修終了の挨拶 があり幹部の方々との会食となりました(Fig.10)。 メニューは想定していた「缶めし」ではなく、自 衛隊では伝統あるシーフードカレーでした。

Fig.8 人命救助システム用器材の分隊・小隊・中隊用器材

(エンジンカッター、チェンソー、油圧式カッター、切断機、スプレッダなど)

Fig.9 野外手術システム

Fig.10 会食会場での旅団長挨拶

おわりに

今回の研修では自衛隊の災害への取り組みに おける解説と、合同指揮所訓練にむけての事前 説明会といった色が強く感じられました。全体 を通して特に自治体関係者、中でも派遣要請者 となる県の対応の重要性と要請、指揮、情報共 有などの共同訓練の必要性が強調されていまし た。しかし、今回の研修をとおして質疑応答で 質問をしたのは「はいっ、日本赤十字社沖縄県 支部の佐々木です。…」の1 回と、「はいっ、 沖縄県医師会災害医療委員会の出口です。…」 の2 回のみで、自治体等からの参加者からの質 問はありませんでした。

東日本大震災から2 年が経過して世の中の危 機意識や緊張感が少し緩んできたように思われ る昨今、我々も気を引き締めて災害対策に取り 組む意を強くした研修でした。今後は災害時に 効果的な活動が出来るよう災害医療委員会でも 図上訓練を取り入れ、第15 旅団との連携も模 索していきたいと考えています。

1) 平成24 年度沖縄県総合防災訓練. 沖医誌 2012;No.12:P52-58

2) 東日本大震災・後方支援の集い. 沖医誌 2012;No.6:P53