平成24年度 医療政策シンポジウム

常務理事 宮里 善次

平成24年度 医療政策シンポジウム

日 時:平成25 年3 月6 日(水)13:00 ~ 17:00

場 所:日本医師会館 大講堂

テーマ:「これからの社会保障を考える」次 第

司会・座長:中川 俊男(日本医師会副会長)

石川広己(日本医師会常任理事)開 会

主催挨拶:横倉 義武(日本医師会会長)

特別講演:「日本経済・その混迷をもたらしたもの」

佐伯 啓思(京都大学大学院教授)講 演1:「国民の安心を支える社会保障」

田中 滋(慶應義塾大学大学院教授)講 演2:「社会保障・税一体改革:何が必要なのか」

金子 勝(慶應義塾大学教授)講 演3:「医療保険財政を持続可能にするために」

土居 丈朗(慶應義塾大学教授)司会・座長:中川俊男(日本医師会副会長)

石川広己(日本医師会常任理事)「これからの社会保障」横倉 義武(日本医師会会長)

パネルディスカッション:「これからの社会保障を考える」パネリスト:佐伯 啓思(京都大学大学院教授)

田中 滋(慶應義塾大学大学院教授)

金子 勝(慶應義塾大学教授)

土居 丈朗(慶應義塾大学教授)

横倉 義武(日本医師会会長)閉 会

平成25 年3 月6 日、日本医師会館に於いて 「これからの社会保障を考える」をテーマに平 成24 年度医療政策シンポジウムが開催された。

講演は多岐に渡って長時間発表されたので、 医療政策に関わる部分をピックアップして報告する。

特別講演の「日本経済・その混迷をもたらし たもの」は経済学の歴史的変遷や哲学的なこと が語られ、医療に関わる部分が少なかったので 割愛する。

ご興味のある方は日本医師会のホームページ で映像配信されているのでご参照して頂きたい。

http://www.med.or.jp/jma/policy/symposium/001422.html

講演Ⅰの「国民の安心を支える社会保障」で は、高齢化によって社会保障制度への拠出金が 財政を圧迫し国債を増やしているような言われ 方をされるが、医療保険費は国債ストックの 11%に過ぎないし、国債を増加させている事実はないと具体的なデータが示された。とは云え、 国債増加に対して11%の責任を負っている事 は自覚すべきであると云う指摘と確認から講演 がスタートした。

更に社会保障制度と社会保険の歴史的成り立 ちと意義についても、必ずしも正しい理解がさ れてないと云うことで説明があった。

さて、米国では社会保障を最後に残った社会 主義的計画経済だと考える人達が多いし、日本 でも貧しい人達を助ける制度と考えている国民 が多いが、全くの誤解である。

そもそもはプロイセン宰相にしてドイツ帝国 宰相であったビスマルクが資本主義に基づいて 創設した制度である。

ビスマルクはドイツ帝国を強固にするため“富国強兵策” を提唱し実践した。

富国はそれまで家内工業的に行われていた仕 事を資本主義に基づいて、工場や重工業などに シフトし、労働者に対しては熟練工になること 推し進めた。同時に“労働の商品化” を打ちだ したのである。

そこで労働者が病気になった場合、労働者運 動が社会主義運動や狂信的な宗教に走ることを 危惧し、社会を安定させる為の装置として社会 保障制度を創設したのである。

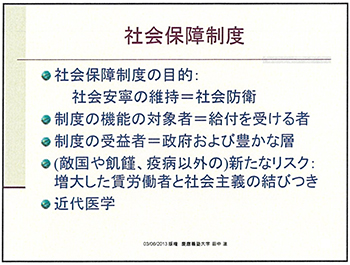

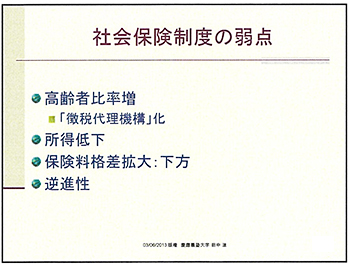

従って社会保障制度の始まりは社会主義でも なく、弱者への慈悲心でもなく、資本主義から 出発し社会安寧の維持と云う社会防衛であると 事を理解して欲しい、と講師の田中教授は強調 されていた。(表1)

表1

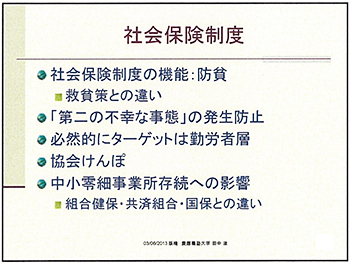

現代の社会保険制度は救貧機能である(表2) 現在、協会けんぽの約3/4 は12 人未満の事業 所で占められており、保険料が上がると事業所 のキャッシュフローが減るのは当然である。

表2

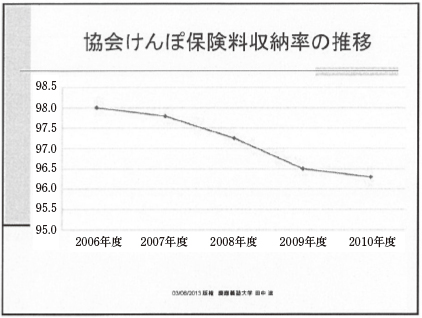

2006 ~ 2010 年にかけて協会けんぽ保険料収納率が下がっている。(表3)

表3

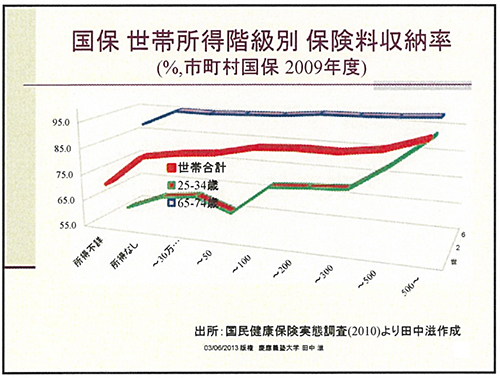

ところが国保の世帯所得階級別保険料収納率 を見ると、自分で収める65 歳以上の老人の収納 率が高く、働いている世代の収納率が低い。(表4)

表4

この資料から分かることは、中小企業で働く 世代の保険料を事業資金に回さざるを得ないと 云う現実とシステムの脆弱さである。(表5)

表5

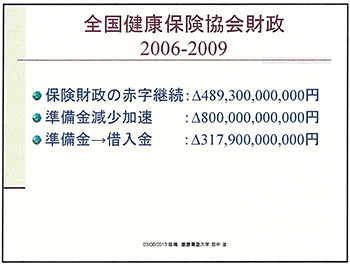

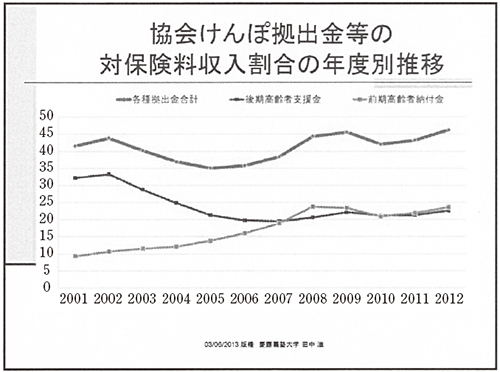

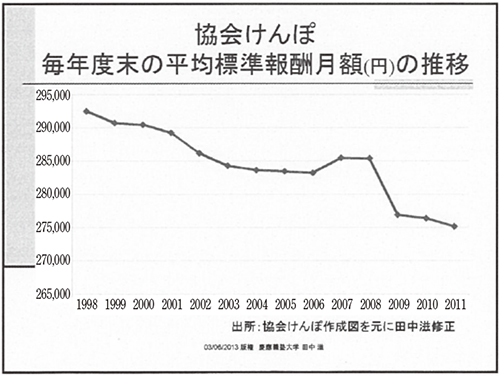

協会けんぽの財政状況と拠出金の割合年度 別推移、平均標準報酬月額の推移を示す(表6,7,8)いずれの結果も中小企業の収入が下が った事を示すデータである。

表6

表7

表8

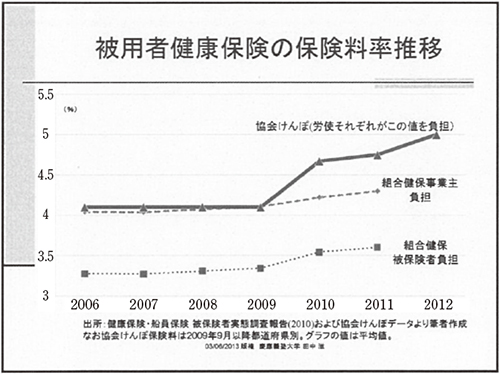

また被用者健康保険の保険料率推移から言え ることは労働者の賃金が下がったこと意味している。(表9)

表9

さて、資本主義は自律、自助、自由の下で賃 労働者に社会保障制度を創りだし、社会に豊か さをもたらしたが、脆弱な老齢者と云う新たな 依存人口を生み出している。資本主義をうまく 活用するには他の装置が必要である。

米国の保守主義者達は類まれなる宗教心とコ ミュニティーと云う強い装置があるが、日本は グローバリゼーションと云う資本主義を押し付 けられただけで、国民の多くがそうしたものを 持っていない。

そこで新たな装置として、地域医療計画が考え出されたのである。

講師のような経済学者からみれば、社会主義 の計画経済みたいに思えるが、装置としては素 晴らしいものである。そうした医療政策を推し 進めていくことが、新たな社会保障への展開に つながると考えられる。

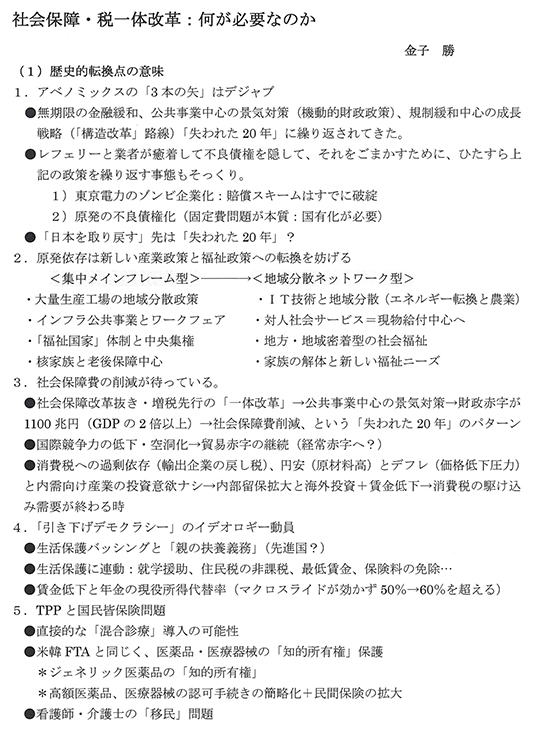

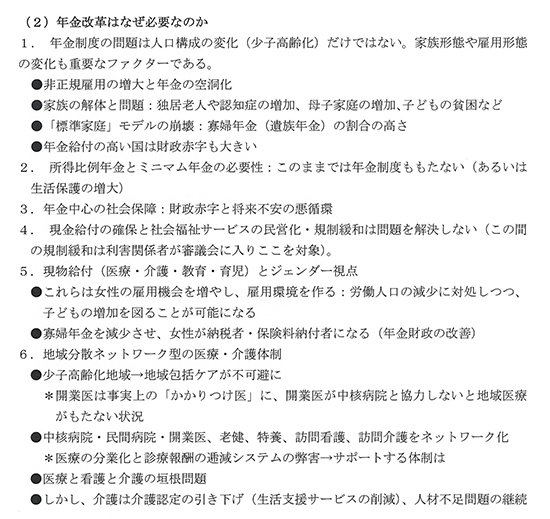

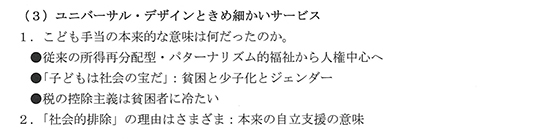

講演Ⅱは“社会保障・税一体改革:何が必要な のか” と題して、1)歴史的転換点の意味(表10)、2)年金改革はなぜ必要なのか(表11)、3)ユニバ ーサル・デザインときめ細かいサービス(表12) の講演が行われた。

表10

表11

表12

アベノミクスはマスコミがもてはやしている が、過去20 年間に歴代内閣で行われてきた政 策と同じものである。

1990 年代に1)銀行の不良債権処理の失敗、 2)企業の内部留保だけは高まった、3)賃金は猛 烈に下がり、デフレ経済が続いたと云う条件に 酷似している。

金子教授はTPP 参加には反対であるが、そ の流れは阻止できないだろう。特に医療分野で はアメリカの医薬品、医療機器、ジェネリック 薬品の知的所有権に色々な網を張る事でより安 く提供してくるだろう。

また前回の構造改革の時に保険会社を安易に 参入させてしまったが、それらが絡んで高額医 療を推進してくるだろう。インプラントが出来 ないと歯科医院経営が困難に陥っているよう に、医療機関も民間医療機関が大多数を占める ようになった事を考えれば、混合診療や高額医 療参入のシナリオも否定できない。

日本医師会が訴えている皆保険維持も残念な がら取り上げられないシナリオの可能性が強い と考えられる。

さて、日本経済はアベノミクスで一時的には 立ち上がっても、原発の不良債権化を国が補填す る形となって、日本経済を圧迫してくるだろう。

そうなると増税先行の社会保障・税一体改革 が公共事業中心の景気対策なら財政赤字が膨ら み、いずれ社会保障費の削減と云う失われた 20 年のパターンが予測される。また消費税へ の過剰依存は内部保留拡大も手伝って、海外投 資へとかじを取り、ますます労働者の賃金低下 を起こす可能性が強い。

その時に引き下げデモクラシーのイデオロギ ーが連呼されて最低賃金や生活保護費の引き下 げが行われる。その時の社会保障制度が貧しい 人を救うと云う態度なら、弱者と見られた当事者は受給を我慢してしまうので機能しないだろ う。例えば母子家庭を弱者とみなして生活保護 支給すると受け取りを我慢してしまうケースが 多々見られる、それよりも子ども手当の形で支 給した方が良い。子どもは生まれて生きる権利 があると云う前提があれば、同じことであって もより機能するだろう。

更に標準家庭からはじき出された認知症や要 介護の人たちに対しても、現金支給よりもサー ビスなどの現物支給が望ましい。非正規雇用者 などにもきめ細かい対応が必要となってくる。 地域におけるそうした人々へのきめ細かな対応 こそ、地域レベルで行われるべきだし、地域医 師会の役割は大変に重く大きい。

地域における中核病院、民間病院、開業医、 老健、特養、訪問看護、訪問介護をネットワー ク化させてサポートするような体制を作り上げて欲しい。

特に病院勤務医は医療のレベルを上げる事を 考えるが、それは医療者の視点である。患者視 点に立って医療制度のレベルを上げる事を認識 して頂きたい。

講演Ⅲは「医療保険を持続可能にするために」と題して行われた。

演者はTPP 参加交渉には賛成と云う立場を 明らかにしたが、いつまでも米国から門戸開放 を言われるより、積極的に打って出て国益を議 論した方が良い。

ただし、皆保険を崩壊させる事は反対である。 米国側は「皆保険制度を止めたらどうだ」と云 う露骨な表現ではなくても、内容を一見分から ないような表現で提案してくる可能性がある。 日本側がそれを看破できない事も想定されるの で、注意しなければならない。

デフレによる賃金の減少で国民年金の納付率 も減少の一途をたどり、少子高齢化によって人 口構成の変化が急速に進んだ為、社会保障改革 が必要である。

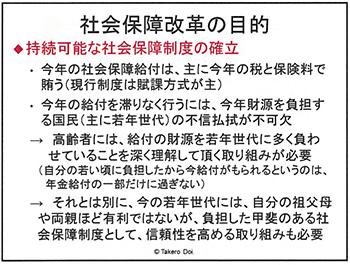

その目的は高齢者には若者の負担が大きい事 を理解してもらい、逆に若者には高齢者世代ほ ど有利ではないが、負担し甲斐のある社会保障制度として信頼性を高める取り組みが必要となる。(表13)

表13

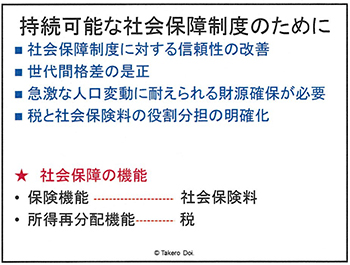

持続可能な社会制度のためには、そうした信 頼性の改善と同時に世代間格差の是正、財源確 保、税と社会保険料の役割分担の明確化が必要となる。(表14)

表14

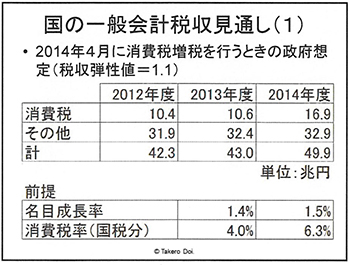

講師の土居教授による国の一般会計税収見通 しは、来年の名目成長率を1.5%とすると、国税 収入が6.3%、額にして49.9 兆円となる。(表15)

表15

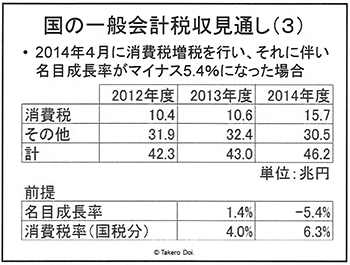

仮に物価が上がって-5.4%の成長率だと46.2兆円にとどまる。(表16)

表16

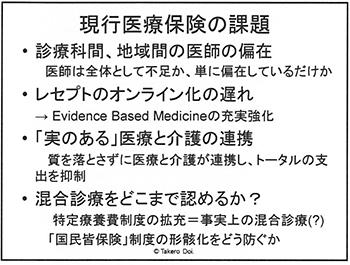

現行医療保険の課題が示された。(表17)

表17

混合診療はTPP だけではなく、規制改革からも議論されている問題である。

米国からのゴリ押しだけなら問題ないが、現 実には高齢化による医療費の自然増もあり財政 状況が厳しく足元をすくわれる可能性がある。 また混合診療は保険医療の範囲を縮小する可能 性を秘めているので危険である。

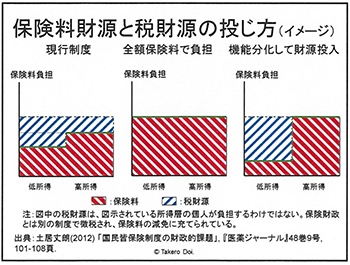

保険料財源と税財源の投じ方にも議論と工夫 が必要となるであろう。講師がイメージする所 得の違いによる投じ方が示された。(表18)

パネルディスカッション

座長:国民皆保険を守るとはどう云う事か?

日本医師会は1)診療範囲を狭めない、2)混合診 療を全面解禁しない、3)株式会社の参入なし、の3 点をもって皆保険を守るとしている。

表18

佐伯教授:米国は明らかに保健市場を狙ってい る。資本主義経済にも国によって色々なバラン スのとり方ややり方がある。皆保険は共同体原 理の考え方で、ある程度自由を犠牲にする考え 方だが、混合診療は利潤原理で選択の自由があ る。考え方そのものが違う。ただその論理を認 めてしまうと、結果として皆保険は崩れるだろ う。日本は米国の自由選択を超える価値観を再 確認すべきだと思う。

田中教授:混合診療全面解禁は社会資本制にヒ ビを入れることだ。株式会社参入は建前論であ る。すでに日本には50 程度の株式会社が経営 する病院がある。病院形態にも持分ありのパタ ーンがあったり、株式に似たものがある。皆保 険制度の運営はローリスク・ローリターンであ るが、グローバル資本型の株式会社が参入して くると、ハイリスク・ハイリターンのパターン になるのが怖い。

金子教授:皆保険が望ましいが、社会保険料の 未納者が多いと云うことは、皆保険が崩れつつ あると云うことだ。TPP 以前に社会保険制度 は問題が発覚した80 年代に将来的に維持でき るように作り変えるべきだったが、問題の先送 りのつけが現在である。公的中核病院の力が弱 まり民間病院が多くなってきた段階で保険診療 が狭められる可能性があるので、歯科診療と同 様に高額医療に誘導される可能性がある。

土居教授:TPP 以前に財政的に崩れる可能性 と民間保険が参入してくる事を心配している。 仮に米国の市場主義の土俵に乗るにしても、皆 保険制度で医療を維持していくと云う余地は残っている。

座長:政府はTPP 参加交渉は二国間とは違って、多国間だから心配ないと言ってるが?

金子教授:まず政府外務省に対応能力がないの が心配だ。米国はいまやアジア進出しかないの で、日本への要求がエスカレートしている。ア ジア各国の外交の政治力学で多国間交渉になっ ている。FTA のような二国間交渉はポジティ ブ・リスト方式でWin-Win の関係だが、TPP はネガティブ・リスト方式で例外を除けば全て 自由化が基本だ。TPP に参加しようがしまい が、米国の要求は止まらない。TPP に参加す ることは米国のルール圏に入るんですよと云う事を国民に言ってないのが問題だし、一から話 し合って決めた事ではないのが問題である。

田中教授:TPP 交渉に入らないから皆保健制 度は安全と云うことはない。交渉しようとしま いと要求はされる。どっちにしても覚悟の問題だと思う。

皆保険制度を守るために理論構成が必要だ が、医療界ゆえに反対では弱い。日本社会を支 えていた一つに医療があると云う姿勢が大切である。

土居教授:金子先生は政府の無能を嘆いておら れたが、米国が一方的に日本に要求を飲ませる 程、日本も軟ではないと思う。

お知らせ

ご注意を!

沖縄県医師会常任理事 稲田隆司

医事紛争発生時に、医師会に相談なく金銭交渉を行うと医師賠償責任保険の適応外となります。

医事紛争発生時もしくは医事紛争への発展が危惧される事案発生時には、必ず地区医師会もしくは沖縄県医師会までご一報下さい。

なお、医師会にご報告いただきました個人情報等につきましては、厳重に管理の上、医事紛争処理以外で第三者に開示することはありませんことを申し添えます。