マイクロサージャリーを用いたリンパ浮腫治療

沖縄県立中部病院形成外科

今泉 督、石田 有宏

【要旨】

リンパ浮腫治療の基本は複合理学療法であるが、本法のみでは効果が十分でない 場合や感染を繰り返す場合には外科治療が考慮される。リンパ浮腫の外科治療は減 量術とドレナージ術に大別される。後者ではマイクロサージャリーが必須である。 最近のスーパーマイクロサージャリーを用いたリンパ管静脈吻合術では以前の術式 より良好な結果が得られるようになり広く普及してきた。しかし長期吻合開存率は それほど高くない。一方、遊離血管柄付きリンパ節移植術もマイクロサージャリー を用いた術式である。この術式では自己血流を維持したリンパ節を移植することで 新たなリンパネットワークを形成し、移植したリンパ節でリンパ液を体循環に取り 込むものである。最近、この術式の背景となる基礎研究が進み、臨床例でも良好な 結果が報告されてきている。リンパ浮腫の重症度、リンパ管の残存機能、患者さん のライフスタイルに合わせた術式選択と術後の複合理学療法が良好な四肢の状態を 維持するために不可欠である。

【はじめに】

2000 年に光嶋らによるスーパーマイクロサ ージャリー(0.8mm 以下の血管を対象としたマ イクロサージャリー)を用いたリンパ管静脈吻 合術(Lymphatico-venous anastomosis; LVA) の報告以来、本邦を中心にLVA が普及し、リ ンパ浮腫の外科的治療が再び脚光を浴びてき た。しかし未だリンパ浮腫の根治療法はなく予 防と進行を防ぐことが主体となっている。

リンパ浮腫の外科治療は一般的に複合理学療 法(Combined physical therapy;用手的リンパ ドレナージ、圧迫療法、圧迫下の運動療法、ス キンケア、患者教育)の効果が乏しい場合、感 染を繰り返す場合、さらなる効果を望む場合に 考慮される。1960 年代に手術用顕微鏡が導入 されて以来、このリンパ浮腫の外科治療には何 度か大きな転機があり、その度に治療成績が向 上してきた。本稿では本邦で最も多い続発性四 肢リンパ浮腫におけるマイクロサージャリーを用いた治療を紹介する。

【リンパ浮腫の外科治療】

リンパ浮腫の外科治療はドレナージ術と減量 術に大別される。続発性四肢リンパ浮腫は中枢 の主要なリンパ路が閉塞するためリンパ排出能 が低下しリンパ液が貯留する状態(国際リンパ 学会(ISL)Stage I、II )(表1)である。ド レナージ術はこの鬱滞したリンパ液を外科的に 体循環に誘導する術式であり、マイクロサージ ャリーの果たす役割が大きい。

さらにリンパ浮腫が進行すると皮下脂肪組織 の増成、繊維化、皮膚の肥厚が生じ組織量が増 加する(ISL Stage II の晩期、III)。その結果、 この増加した組織を還流する血流量も増加し、 その分の間質液とリンパ液も増加する。しかし リンパ排出能は正常よりも低下しているため、 この増加分のリンパ液まで処理することはでき ない。この段階ではリンパ液のドレナージ術だけでは増加した組織自体は減少しない。組織量 を減量することで患肢の縮小を図ると同時に減 量した分のリンパ液の負荷を減らすことで、減 弱した患肢のリンパ排出能にリンパ液の負荷を 見合うようにすることが減量術である。必要に 応じてリンパ排出能を増強するために、減量術 にドレナージ術を加えることもある。

表1 国際リンパ学会(ISL)によるリンパ浮腫の重症度分類(2009 年)

stage0 リンパ循環不全はあるが臨床的に症状のないもの

stageⅠ 蛋白濃度の比較的高い(静脈などに比較して)浮腫液の早期貯留で、患肢挙上で改善する。

stageⅡ 患肢挙上のみでは腫脹は改善しない圧窩性浮腫。

Stage IIの晩期では過度の脂肪蓄積や繊維化が伴うと非圧窩性となることもある。stageⅢ 象皮病で非圧窩性。皮膚の肥厚、脂肪沈着、疣贅の増殖などの皮膚変化を認める。

【マイクロサージャリーを用いたリンパ浮腫治療】

マイクロサージャリーを用いたリンパ浮腫の 治療方法にはリンパ静脈シャント術(リンパ管 静脈吻合術)、リンパ管再建術、組織移植術が ある。リンパ管再建術は1990 年にBaumeister らによって報告された術式であり上肢続発性リ ンパ浮腫ではその効果が確認されている。現在 までこのグループ以外の追試報告は少ない。

リンパ静脈シャント術(リンパ管静脈吻合術)

マイクロサージャリーを用いたLVA は1969 年の山田の報告に遡る。山田は顕微鏡下で 10-0 縫合糸を用い伏在静脈の分枝にリンパ管 を吻合し、良好な結果を得た症例を報告してい る。1977 年にO'Brien は顕微鏡下に11-0 縫合 糸を用いて正確にリンパ管と皮下静脈を端端吻 合する術式を報告し、多くの追試が行われた。 しかし、術後早期には劇的な改善を認めるもの の、多くの症例で浮腫の再発が生じたため次 第に行われなくなった。1990 年にO'Brien は 154 例の長期成績を報告した1)。平均4.2 年の 経過でLVA 単独群の42%で健側に比べ10% 以上の周径減少を認めたものの、45%では周 径が増大したと報告している。この頃のマイク ロサージャリーを用いたLVA の開存率を見て みると、Puckett らの犬慢性リンパ浮腫モデルにおいては1 週間で100%、2 週間で21%、3 週間で0%の開存率であり、LVA 開存肢では 周径減少を認めたものの、吻合が閉塞するにつ れ周径は増大していた。またGloviczki らの報 告では24 時間後の開存率は80%、6 週間目で 42%、8 ヶ月目では33%であった。この開存 率減少の原因として、吻合術後早期はリンパ鬱 滞によるリンパ管内圧上昇が吻合を開存させる driving force となっているが、浮腫が改善する につれその効果が減少する。さらにリンパ管の 変性や弁不全も加わり、リンパ管より高圧の静 脈血の逆流によって吻合部閉塞が生じると推測 されている。

一方、1991 年にCampisi はリンパ閉塞部の 遠位リンパ管を上腕静脈等の主幹静脈の分枝内 腔に挿入し(リンパ静脈シャント)、静脈弁不 全合併例ではリンパ管閉塞部を橈側皮静脈等で 間置する方法(リンパ管再建)を報告し、30 年間にわたる1,800 例以上の経過を報告した。 この中で83%の症例で平均67%の周径減少を 認め、10 年間の経過で85%の症例が圧迫療法 を中止できたと報告している2)。

2000 年に光嶋はスーパーマイクロサージャ リーを用いて以前のLVA の吻合静脈よりさら に末梢の真皮直下または浅脂肪層の静脈(直径 0.6 ~ 1.0mm)にリンパ管を11-0 または12-0 の縫合糸を用いて正確に吻合する術式を報告 した。52 例で一肢あたり平均2.1 吻合を行い、 平均観察期間14.5 ヶ月で82.5%の症例で効果 を認め、その平均周径減少は41.8 %であった と報告している3)。現在まで多くの追試や吻合 方法の改良がなされている。

現在のスーパーマイクロサージャリーを用 いたLVA とそれ以前のLVA との違いは、マイクロサージャリー技術の成熟に加え、吻合静 脈を伏在静脈などの主要静脈の近傍でなく、主 要静脈からいくつもの弁を介しその静脈圧の影 響を受けにくい真皮直下や浅脂肪層にある低圧 の小静脈としたこと、赤外線観察カメラシステ ムを用いた術中リンパ管造影によって、良好な 機能を有するリンパ管を選別できるようになっ たことが挙げられる(図1)。このためリンパ 管からのdriving force が減弱してもリンパ管 への静脈血逆流の影響が少なくなる。前川らは 側端吻合を行った57 例の開存率を赤外線観察 カメラシステムを用い調査した。開存率は術後 12 ヶ月で75%、術後24 ヶ月では36%であっ た4)。先に述べたO'Brien の時代の吻合開存率 に比べると格段の進歩が見られる。しかし興味 深いことに、吻合部開存群と閉塞群での周径改 善率に優位差は見られなかった。

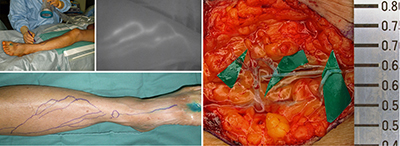

図1:左下肢続発性リンパ浮腫における術中赤外線観察カメラシステムを用いたLVA

赤外線観察カメラシステム下にリンパ管をマーキング(左上)。赤外線観察カメラシステムによるリンパ管造影(左中央)。良好な機能を有するリンパ管をマーキング(下段)。3 カ所(左から端端、側端、端端吻合)のLVA(右)。

リンパ管静脈吻合術の適応と重症度別効果

光嶋はリンパ管の変性が少ない早期にLVA を行うことを勧めているが、Chang、Maegawa、 山本はリンパ浮腫の重症度と周径改善率に関連 は無いと述べている。

赤外線観察カメラシステムの導入により重症 例でもリンパ管の同定が可能となり、それを吻 合する技術が確立されたためLVA は重症例に も施行されている3)。

予防的手術

近年リンパ浮腫の予防的外科療法も報告されるようになったものの、予防を前提に保存的療 法を行った場合とのリンパ浮腫発生頻度に優位 差は認められていない5)。

術後圧迫療法

術後圧迫療法が不要となる症例も報告されて いるが、ほとんどの報告で術後圧迫療法は継続 されており、術後圧迫療法を中断できる要因や 中断後の再発などに関して十分な情報はない5)。

組織移植術

リンパ浮腫に対する組織移植術には遊離血管 柄付きリンパ節移植術と遊離血管柄付きリンパ 管移植術がある。後者はまだ試験的に行われて いる段階である。

遊離血管柄付きリンパ節移植術

遊離血管柄付きリンパ節移植術は1990 年に Chen らが開発した術式である6)。この術式は リンパ節をその栄養動静脈をつけたまま採取 し、患肢の移植先で動静脈に吻合し、自己血流 を維持したリンパ節を移植する術式である。単 に血流のないリンパ節を移植した場合では後述 する作用は十分得られない。

遊離血管柄付きリンパ節移植術の背景

この術式の背景には1)リンパ節を移植する ことで種々の成長因子などによって移植リンパ 節と移植床との間に新たなリンパ路が構築さ れること、2)リンパ節内に無数の機能的LVAが存在すること、3)感染抵抗性などが挙げら れる。

1)リンパ管の発達と成長はvascular endothelial growth factor(VEGF)- C/D( リンパ管新生)、 Angiopoietin(リンパ管の分化成熟) などをはじめ とする成長因子とサイトカインによって制御され ていることが判明してきた7)。最近、VEGF- C がリンパ節内に豊富にあることが判明し、動物 実験(急性リンパ障害モデル)において、リ ンパ節切除と同時に血管柄付きリンパ節移植 を行うことでリンパ系が再構築されること、 VEGF- C/D のみの投与で弁機能を有する集合 リンパ管が再生され、さらに血流のないリンパ 節グラフトにVEGF- C/D を付加することでよ り効率的にリンパ系が再構築されることも確認 されている。Chen は6 ヶ月間以上リンパ浮腫 を呈する犬慢性リンパ浮腫モデルに血管柄付き リンパ節移植を行い、移植床と移植リンパ節間 に新たなリンパ路が構築されることを確認し、 患肢浮腫の著明な改善を認めた。さらに、移植 リンパ節の輸入・輸出リンパ管と移植床リンパ 管との吻合の有無で浮腫の改善度に差がないこ とも報告している6)。

2)次に移植床から移植したリンパ節に流入 したリンパ液が体循環に移動しなければリンパ 浮腫は改善しない。リンパ節内には解剖学的な リンパ管静脈シャントは存在しないが、機能 的LVA が無数に存在する(図2)。リンパ液の 溶液である自由水の静脈血との交換はスターリ ング平衡を満たすように、リンパ節被膜下の辺 縁洞と多数の有窓・無窓毛細血管の間で行わ れている。リンパ液の溶質であるタンパク質 等の高分子物質は傍皮質に分布する高内皮小 静脈(high-endothelial venule;HEV) で静脈 血中に移動している。Fukuda はウサギの輸入 リンパ管にヒト全血清とグロブリンを注入し リンパ節の静脈血中に分子量の小さいアルブ ミン、グロブリンの順で出現していることを 示し、HEV の” functional lymph node-venous communication” としての役割を示した8)。

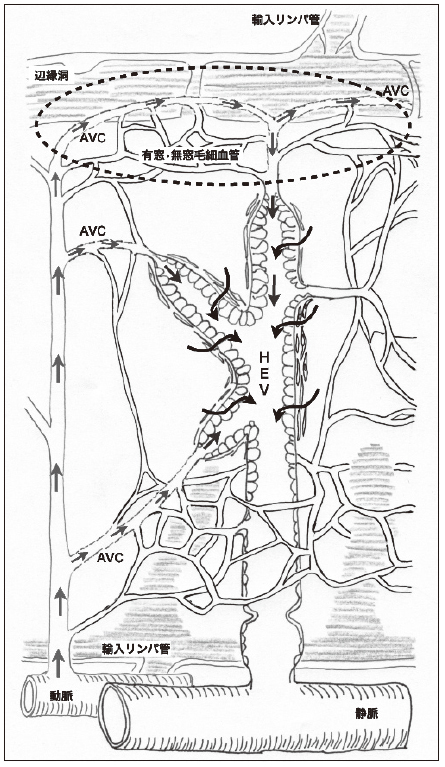

図2:リンパ節における機能的LVA の模式図

辺縁洞と有窓・無窓毛細血管間におけるリンパ液自由水の交換(破線部)。高内皮小静脈(HEV)におけるリンパ液中のタンパク質等の高分子物質の静脈血への取り込み経路(実線矢印)。AVC;動静脈シャント。

3)リンパ節は免疫応答の最前線であり蜂窩織炎に対しても十分対応できることが考えられ る。Becker らは24 例の続発性上肢リンパ浮腫 症例において平均8.3 年の経過において17 例 で感染の再発は無くなり、7 例で一度のみ再発 したと報告している9)。

4)技術的には遊離血管柄付きリンパ節移植術 の吻合血管はおおよそ1 ~ 2mm であり、通常の マイクロサージャリー技術で十分施行できる。

遊離血管柄付きリンパ節移植術の適応

本術式の適応に関してChen はISL Stage II までとしている。本法は脂肪吸引術等の減量術 で組織量とその分のリンパ液負荷を減じた後 に、まだ患肢の減弱したリンパ排出能がリンパ 液負荷を下回っている場合には、それに見合う リンパ排出能力を補う目的で施行されることも ある。最近では下腹部からの遊離皮弁に鼠径部のリンパ節を含めて乳房再建術と血管柄付きリ ンパ節移植術の同時手術も行われている。

遊離血管柄付きリンパ節移植術の効果

Becker らは24 例の続発性上肢リンパ浮腫に 遊離血管柄付き鼠径リンパ節を腋窩に移植し た。平均8.3 年の経過で42%の症例で患肢の 大きさが健側と同等となり、50%で大きさの 減少を認め、62%で術後圧迫療法を中止でき たと報告している9)。Lin らは同じく鼠径リン パ節を13 例の続発性上肢リンパ浮腫例の手関 節部に移植し、平均56 ヶ月の経過で92%の症 例で平均51%の周径減少を認めたと報告した。 Cheng らは頤下から遊離血管柄付きリンパ節を 採取し6 例の続発性下肢リンパ腫例の足関節部 に移植し、平均観察期間8.6 ヶ月で24%の周 径減少を認めたと報告している。

遊離血管柄付きリンパ節移植術の合併症

本法の合併症は血管吻合部の閉塞による移植 組織の壊死であるが、最近の一般的な遊離皮弁 術(マイクロサージャリーを用いた血管吻合を 要する自家組織移植術)の成功率は95%以上 であり比較的稀な合併症となってきている。健 側下肢の鼠径部からリンパ節を採取した場合に 健側下肢のリンパ浮腫が懸念されるが、採取 するリンパ節は主に下腹部のリンパが流入する 浅腸骨回旋動静脈に沿う浅鼠径リンパ節群であ り、術後リンパ浮腫発生の報告は無い。

【当院リンパ浮腫外来におけるリンパ浮腫治療】

当院では2011 年から保存的治療と外科的治 療を組み合わせた包括的リンパ浮腫治療を行っ ている。当院での外科治療の適応は先に述べた 一般的な適応を用いている。

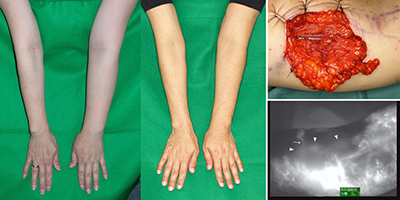

手術術式の適応

LVA は低侵襲ではあるものの、長期開存率 は未だ十分ではないため、我々は短期間の開存 でも治療効果が期待できる術後リンパ漏(瘻孔 から漏れだすリンパ液の量をリンパ管静脈シャント術で減じ、瘻孔の自然閉鎖を促す)(図3) や末期がん症例の続発性リンパ浮腫(図1)を LVA の適応としている。

明らかな指圧痕を呈するISL Stage I、II の 早期例では遊離血管柄付きリンパ節移植術、比 較的重症例(ISL Stage II の晩期)では脂肪吸 引術(図4)(+遊離血管柄付きリンパ節移植術) を行っている。

手術と術後複合理学療法

血管柄付きリンパ節は右鎖骨上窩から採取し ている。この部位ではリンパ節が豊富にあり、栄 養血管である頚横動脈の解剖学的変異が少なく 口径が大きいこと、採取部位のリンパ浮腫の危険 が少ないこと、術後瘢痕が目立たないなどの利 点がある。移植部位は術前のリンパ管シンチグ ラムの所見に応じて決定している。術後1 ヶ月目から術後6 ヶ月間、集中的な複合理学療法を 行っている。術後の用手的リンパドレナージは 移植部位に応じて症例毎に調整している(図5)。

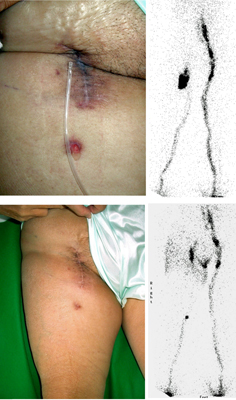

図3:LVA による大腿動脈ー大腿動脈バイパス後の難治性右鼠径部リンパ漏の治療

500ml/ 日のリンパ漏(上段左)。右鼠径部に大量のトレーサーの集積を認める(上段右)。下腿と大腿の2 カ所のLVA で翌日にリンパ漏は消失し、瘻孔は閉鎖した(下段左)。右鼠径部のトレーサーの集積は減少した(下段右)。

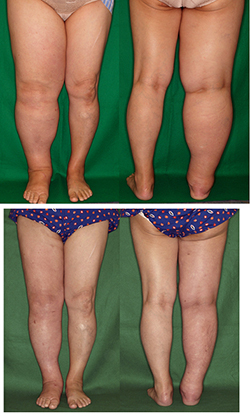

図4:LVA 無効例に対する脂肪吸引術

術前(上)。術後6 ヶ月目(下)。

【結果】

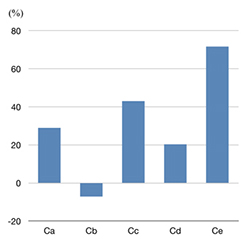

術後6 ヶ月以上を経過した4 症例(上下肢それぞれ2 例)の術前後の周径減少率は大腿・上 腕近位部で29.0%、大腿・上腕中央部で -7.1% (増加)、下腿・前腕中央部で43%、足・手関節 部で20.3%、足・手部で71.7%であった(図6)。 大腿・上腕中央部での7.1%の増加は上肢リン パ浮腫2 例における上腕部の二次的脂肪増成の ためと考えられる(図7)。術後6 ヶ月以降に赤 外線カメラシステムを用いた患肢のリンパ流の 観察では、用手的リンパドレナージで誘導した 通りに、移植リンパ節に向かうリンパ路や側副リンパ路が形成されていた(図5)。

図5;左上肢続発性リンパ浮腫における遊離血管柄付きリンパ節移植術

術前(左)。術後6 ヶ月目(中央)。肘以遠、特に手背の浮腫の改善が良好である。上腕動静脈に端側吻合を行い移植したリンパ節(右上)。術後6 ヶ月目の赤外線観察カメラシステムによるリンパ管造影(右下)。術前には見られなかった多数の側副リンパ路が描出され、外側部から移植したリンパ節(三角印)に向かってリンパ管が連結している(矢印)。(右列図では左が腋窩側、右が肘窩側)

図6:遊離血管柄付きリンパ節移植4 症例の術前後の平均周径減少率

Ca;大腿・上腕近位部、Cb;大腿・上腕中央部、Cc;下腿・前腕中央部、Cd;足・手関節部、Ce;足・手部。

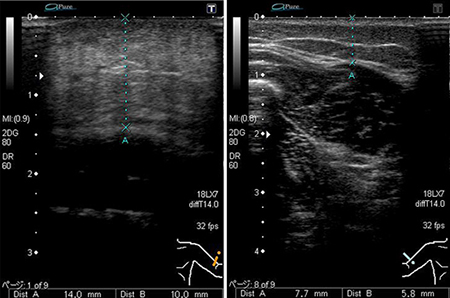

図7:左上肢続発性リンパ浮腫症例(図5)の上腕伸側中央部の皮下組織の超音波エコー所見

左患側上腕では二次性変化のため皮下脂肪層は肥厚し14mm(左)、右健側上腕では7.7mm(右)であった。

【おわりに】

現在、リンパ浮腫の外科治療法に関する報告 においてリンパ浮腫の重症度評価法、測定法、 術前術後管理などが各施設間で異なり、また長 期成績の報告が少ないことから、十分な科学的 根拠をもった推奨される標準術式が確立されて いないことが現状である5, 10)。しかし、近年の 術式改善にともない、浮腫改善例が増加してい ることは事実である。

参考文献

1. O'Brien BM et al. Long-term results after

microlymphaticovenous anastomoses for the treatment

of obstructive lymphedema. Plast Reconstr Surg 85:

562-572, 1990

2. Campisi C et al. Microsurgery for lymphedema:

clinical research and long-term results. Microsurgery

30:256-260, 2010

3. Koshima I et al. Minimal invasive lymphaticovenular

anastomosis under local anesthesia for leg

lymphedema: is it effective for stage III and IV ?

Ann Plast Surg 53:261-266, 2004

4. Maegawa J et al. Outcomes of lymphaticovenous sideto-

end anastomosis in peripheral lymphedema. J Vasc

Surg 55:753-760, 2012

5. Cormier JN et al. The surgical treatment of

lymphedema: a systematic review of the contemporary

literature (2004-2010). Ann Surg Oncol 19:642-

651, 2012

6. Chen HC et al. Lymph node transfer for the treatment

of obstructive lymphoedema in the canine model. Br J

Plast Surg 43:578-586, 1990

7. Tervala T et al. Targeted treatment for lymphedema

and lymphatic metastasis. Ann N Y Acad Sci 1131:

215-224, 2008

8. Fukuda J. Studies on the vascular architecture and

the fluid exchange in the rabbit popliteal lymph node.

Keio J Med 17:53-70, 1968

9. Becker C et al. Postmastectomy lymphedema: longterm

results following microsurgical lymph node

transplantation. Ann Surg 243:313-315, 2006

10. 岩瀬 哲 et al. リンパ浮腫に対する複合的治療 リンパ

浮腫診療におけるEvidence Based Recommendations

Q U E S T I O N !

次の問題に対し、ハガキ(本巻末綴じ)でご回答いただいた方で6割(5問中3問)以上正解した方に、 日医生涯教育講座0.5単位、1カリキュラムコード(84.その他)を付与いたします。

問題

次の設問1 ~ 5 に対して、○か×でお答え下さい。

- 問1.続発生リンパ浮腫の基本治療は外科療法である。

- 問2.リンパ浮腫の外科療法はドレナージ術と減量術に大別できる。

- 問3.リンパ管静脈吻合術は鬱滞したリンパ液を四肢末梢で体循環にドレナージする術式である。

- 問4.遊離血管柄付きリンパ節移植では、移植リンパ節の輸入出リンパ管を移植床のリンパ管と吻合することが必要である。

- 問5.続発生リンパ浮腫の予防的外科療法は予防を前提とした複合理学療法に比べリンパ浮腫発症率が優位に低い。

CORRECT ANSWER! 2月号(Vol.49)の正解

体外受精・胚移植(IVF-ET)の現状と問題点

問題

次の設問1 ~ 5 に対して、〇か×でお答え下さい。

- 問1.不妊症の定義は、妊娠を試みても3 年以上妊娠しないものと定義されている。

- 問2.体外受精の適応は1)卵管性不妊症 2)男性不妊症のみである。

- 問3.注射による排卵誘発にて採卵数が1 個~ 3 個未満であるような卵巣機能が低下した症例には、より低刺激な内服薬のみでの刺激、または自然排卵周期での採卵を行う。

- 問4.日本産科婦人科学会にて、胚移植の個数は全例1 個と決められている。

- 問5.生殖補助医療で出生した児におけるBeckwith-Wiedemann 症候群発生頻度は3 ~ 6 倍高いと報告されている。

正解 1.× 2.× 3.○ 4.× 5.○

解説

第1 問.2 年以上妊娠しないもの

第2 問.3)排卵誘発や人工授精などの不妊治療を十分に行っても妊娠に至らない症例も適応である

第4 問.体外受精において移植する受精卵(胚)は原則1 個だが、35 歳以上や2 回以上の不成功例に対しては2 個移植までが許容される。