大規模災害発生時における

多数死体検視要領訓練

災害医療委員会委員長 出口 宝

平成25 年2 月22 日に標記訓練が沖縄県警 察本部刑事部捜査第一課により沖縄県警察機動 隊体育館において実施されました(Fig.1)。沖 縄県警察(以下、県警)は、東日本大震災にお いて検視部隊を派遣した経験から当県における 大規模災害を想定した検視体制の整備を進めて います。昨年の第197 回沖縄県医師会定例代 議員会では、本会も県警本部長から「大規模災 害時における検案活動への協力要請」を受けて います。今回、本会に対して災害時の検視要領 訓練への派遣(見学)要請があり小職と事務局 業務1 課職員が参加しました。

参加機関 訓練には県警刑事部捜査第一課、広 域緊急援助隊、沖縄警察署、うるま警察署、石 川警察署、第11 管区海上保安本部が実動参加 し、陸上自衛隊、沖縄県歯科医師会、琉球大学 法医学教室、そして本会など6 機関約80 名が参加しました。

想 定 平成25 年2 月22 日午前7 時30 分 頃、沖縄本島近海を震源とする強い地震が発生した。午前7 時35 分、沖縄本島地方に「大津波」 の津波警報が発表され、午前8 時頃には、沖縄 本島地方東沿岸(中城湾)に津波が襲来し、地 震及び津波による被害状況の情報収集したとこ ろ、中城湾沿岸一帯で多数の建物が倒壊し、火 災の発生、津波により、市民が沖合に流され、 道路が通行不能・電気・電話・水道・ガス等の ライフラインにも甚大な被害が発生し、多数の 死者が発見された。(訓練実施計画原文)

Fig.1 訓練式次第(当日配布資料から)

招 集 上記の大規模災害に伴う多数死体対 応のため、沖縄警察署・うるま警察署・石川警 察署の遺体収容施設として、警備部機動隊の体 育館が選定され同所に警察官が招集された。(訓練実施計画原文)

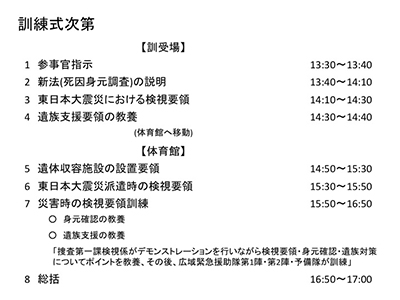

小職らは体育館における検視要領からの見学 参加となりました。体育館には遺体収容施設の 設置が既に終了していました(Fig2)。停電を 想定して、発電機による照明となっていました。 ここから実際の検視訓練が始まりました。多数 の遺体を乗せたパネルトラックが体育館前に到 着しました。その後、訓練は次のように進めら れていきました。

Fig.2 遺体収容施設の設置図(当日配布資料から)。

検視訓練 県警捜査第一課検視係沖山次席と玉 那覇検視官による検視要領、同係伊良部係長に よる身元確認、同係輿座係長による遺族支援に ついて各々の解説とともに県警捜査第一課検視 係によるデモンストレーションが行われました。

1. 毛布にくるまれトラックで運ばれたご遺体 は、体育館前に設置された遺体洗浄テント で一体ずつ着衣のままで洗浄が行われます。 水が不足している状況を想定してバケツの 水で布やブラシを使う方法が行われました(Fig.3)。

Fig.3 遺体洗浄。

2. 次に、タンカに乗せられて館内の検視場所に 運ばれると、所轄の警察署別に受付が行われて 写真撮影の後、所持品の検索と確認が行われま す。顔の損傷が激しい場合は、出来るだけ損傷 前の状態に近づけて撮影をするとのことでし た。そして、ここで撮影された顔写真は急ぎ遺 体掲示版に掲示されることになります(Fig.4)。

Fig.4 遺体掲示板用写真の撮影。

3. 次に、長テーブルを2 台並べた検視台にご遺 体が移され、検視係による着衣を脱がせての検 視と写真撮影、そして指紋採取が行われます(Fig.5)。

Fig.5 検視係による検視。

4. 検視係による検視が終了すると、歯科医師に よるデンタルチャートの作成などが行われま す。インプラントも身元確認用に摘出されます(Fig.6)。

Fig.6 歯科医師によるデンタルチャート制作、その後に医師の検案書作成となる。

5. そして、医師による検案書の作成が行われま す。ここで、DNA 検査用検体の採取が行わ れます。身元確認用にペースメーカーがあれ ば摘出します。また、損傷の激しいご遺体は 修復が施されることになります。

6. 納体袋に修めて衣服や所持品とともに安置場 所へ運ばれます。ご遺体は所轄ごとに区分し て整然と安置されました(Fig.7)。

Fig.7 納体袋に修められて衣服や所持品とともに安置。

7. この後は、行方不明者を探しにこられた家族 への対応と身元確認が行われます。遺族支援 の要点としてはご遺体との対面を急がないこ と、対面前に衣服をひろげておくこと、納体 袋のガス抜きをしておくことやご遺体の確認 が終わるまでは遺族とは呼ばないなどの様々 な配慮が必要とのことでした(Fig.8)。

Fig.8 遺族支援。

8. そして、身元確認が終わると役所職員による 行政的な手続きとなります。

県警は、宮城県の遺体安置所で検視活動をし た経験から当時の状況に基づき、検視用道具も 十分な物が無い場合の代用品としてペンチ、カ ッターナイフを用意していました。線香も焚か れていました(Fig.9)。そして、一連の解説と デモンストレーションが終わると続いて広域緊 急援助隊、各所轄と第11 管区海上保安部が同 様の実動訓練を行いました。

Fig.9 検視資機材。

県警は、「大規模事件事故発生時における多 数死体検視見分要領」に基づいて災害時遺体収 容場所を6 カ所選定しており、今回は中城湾岸 一帯における多数死体の発見という事案から、 沖縄警察署、うるま警察署、石川警察署が所轄 となり、うるま市にある県警機動隊体育館が遺 体収容場所となりました。

平成24 年度の国立保健医療科学院死体検案 研修においては、災害時の死体検案時には検視 場所と安置場所を隔離することの重要性が解か れていました。これは、遺族の声で検視に従事 する者が精神的に疲労する、さらに検視従事者 における惨事ストレスやPTSD にも繋がる可 能性があるからとのことでした。本訓練の解説 の中でも、東日本大震災の経験で遺族の声が聞 こえる環境での活動が一番辛かったと話されていました。今回の訓練において隔離されていな いことについては、宮城県の遺体安置所の一つ となっていた「グランデ21」を参考に設置した、 そして、現実的にも物理的な理由から検視場所 と安置場所を別の施設にすることは難しいこと によるとのことでした。

県は沖縄県地域防災計画の中で、地震・津波 編の第2 章災害応急対策計画として「第21 節 行方不明者の捜索、死体処理及び埋葬計画」を 定めています。本計画では、1. 実施責任者は県 あるいは市町村、2. 行方不明者の捜索(警察本 部、市町村、第十一管区海上保安本部、自衛隊)、 3. 死体の処理(警察本部、福祉保健部、市町村、 第十一管区海上保安本部)としており、この款 の中に検案が記載されています。そして、4. 死 体の埋葬(市町村)、5. 広域火葬(環境生活部) となっています。

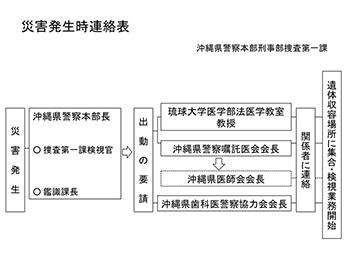

また、県警本部からの「大規模災害時におけ る検案活動への協力要請」では、検視活動の中 で警察嘱託医、琉球大学法医学教室医師では対 応が困難な場合、若しくは発生当初から多数の 遺体が予想される場合においては、警察嘱託医 会長との協議の上、沖縄県医師会へ医師の派遣 を要請するとされています(Fig.10)。東日本 大震災においても被災県医師会をはじめ全国の 多くの医師会員が検案を行いました。日本医師 会においても検案はJMAT活動の一つとして います。いつか起こり得る災害に対して検案の 備えも重要です。今回の訓練では、遺体が発見 されてから遺族の手に渡されるまでの一連の流 れを理解することが出来ました。災害の場合で も医師による検案は警察の指揮下において実施 されることも再確認できました。

Fig.10 「大規模災害時における検案活動への協力要請」概要から。

昨年、時津風部屋力士傷害致死事件の発生を 背景にして死因究明関連2 法(議員立法)であ る「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」と「死因究明等の推進に関 する法律」が公布されました。

前者は平成25 年4 月1 日施行となり、その 第5 条にある体内の状況を調べるための検査と しての体液採取、第8 条にある身元を明らかに するための措置としての組織の一部の採取なら びに人工関節や心臓ペースメーカーの摘出をす る場合は原則として医師が実施することになっ ています。後者は平成24 年9 月21 日から施 行されて、内閣府に事務局がおかれ死因究明等 推進会議が進められ、平成25 年12 月には「死 因究明等推進計画」が閣議決定される予定です。

平成25 年2 月28 日に開催された日本医師 会死体検案研修において、東日本大震災の経験 とこれら関連2 法の施行を背景に日本医師会は 「検案は最後の医療行為」として、今後は日本 警察医会と連携して積極的に取り組む方針を表 明していました。

※本文中では検視と検案の語彙が混在していま す。これは、法律文上で、行政(検察官、代 行の警察官)が行うのが検視であり(刑事訴 訟法第229 条)、医師が行うのが検案である ことにより(医師法第19 条2 項、第20 条、 第21 条)、警察が用いる場合は死体検視、厚 生労働省や日本医師会が用いる場合は死体検 案となっていることに倣いました。