��ڍ��߈ʕ����܂�\�h���邽�߂�

�ő̍��܊��҂����Â���

����ԏ\���a�@���`�O�ȁ@��p�@��Y

�y�v�|�z

����҂����܂����ADL ��QOL �̒ቺ���������A�����\��܂ň�������B�� �e頏ǎ��Â̕��y�ƂƂ��ɁA�ꕔ�̍���n��ő�ڍ��߈ʕ����܂̔������ቺ���� ������Ă���B����{�M�ł́A��ڍ��߈ʕ����܂̔������͖��������X���ɂ���B ���܃��X�N���l���������Ñ̌n���A�\���Z�����Ă��Ȃ����߂��Ǝv����B�����x ���������܃��X�N���q�̂����A�ł��d�����ׂ��͊������܂ł���B1 �̒ő̍��� ��2 �ڂ̒ő̍��܂�U�����A�₪�Ă͑�ڍ��߈ʕ����܂������N�����B���̍��� �A����f���ƁA���Ȃ킿2 �x�ڂ̍��܂�h�����Ƃ��A��ڍ��߈ʕ����܂̔����� ��������L���Ȏ��Ð헪��1 �ɂȂ蓾��ƍl������B

�͂��߂�

�ǂ̂悤�ɂ���A��ڍ��߈ʕ����܂̔��� ����ቺ�����邱�Ƃ��ł��邾�낤���B�{�M�� �����ẮA���e頏ǂɑ��\���Ȏ��Ì��ʂ��� ���Ă���Ƃ͌�����B�����������Â��s�� �Ă��銳�҂Ǝ��ۂɍ��܂����������҂Ƃ̊Ԃ� �́A����������悤�Ɏv����B��荜�܃��X �N���������҂ւ̎��Â��ǂ̂悤�ɍs���Ă��� ���A���������Â��鑤�̈ӎ��̉��v���K�v�ł� ��B�{�e�ł͍��e頏ǎ��Â̊�b���m�F���Ȃ� ��A��ڍ��߈ʕ����܂̔������ቺ��ڎw���� ���Ð헪�ɂ��čl���Ă݂����B

1. ���e頏ǎ��Â̖ړI

���e頏ǎ��Â���Ȃ̂́A����҂̍��܂� ADL ��QOL ��傫�����������邩��ł���B ��ȍ��e頏ǐ����܂Ƃ��ď�r���A�A�ő́A ��ڍ��̍��܂�����BADL ��QOL �ւ̉e�� ���傫���̂́A�ő̍��܂Ƒ�ڍ��߈ʕ����܂� 2 �ł���B���܂���Ɛg�̋@�\���������A�� ���������������X�ɑ��Ȃ��A�����\�オ�������邱�Ƃ��m���Ă���1�j�B

����22 �N�x�̍���������b�����ɂ�� �A�v���ɂȂ錴���̑�1 �ʂ͔]���Ǐ�Q �i24.1���j�ŁA�ȉ��F�m�ǁi20.5���j�A����i13.1���j�A ���܁i9.3���j�̏��ł���B�]���Ǐ�Q��F�m�� �͑�ڍ��߈ʕ����܂̃��X�N���q�ł���A�Ԑ� �I�Ȍ������܂߂�ƍ��܂̉e���͂���ɑ傫�� �Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ǝv����B

2. ���e頏ǎ��Â̖ڕW

���e頏ǎ��Â̖ڕW�́A���܂�\�h���AADL ��QOL ���ێ��A���P�����Ȃ���A�����\��� ������h�����Ƃɂ���BADL ��QOL �̒ቺ �����������҂́A�p��̍��܂����Ă��� ���Ƃ������B���܂�������ɂȂ�ق�ADL �� QOL �ւ̉e�����傫���Ȃ邽�߁A�č��܂̗\ �h�͏d�v�Ȏ��ÖڕW��1 �ł���B�����x�͍� �܃��X�N�肷���ŏd�v�ł��邪�A�����x ���������Ă����܂��}�������Ƃ͌��炸�A�� ���x�̑����͎��ÖڕW�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B

3. ��ڍ��߈ʕ����܂̓���

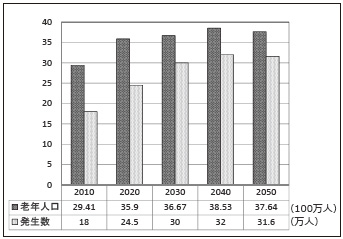

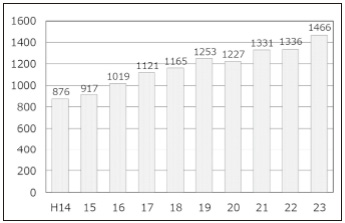

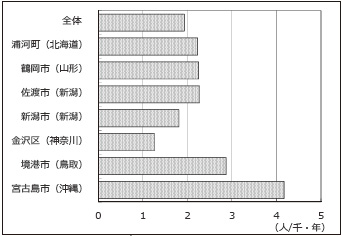

�Љ�̍���ƂƂ��ɁA�{�M�ɂ������� ���߈ʕ����܂̔������͔N�X�������Ă���2�j�B 2010 �N�̎Ґ��͑S����18 ���l�Ɛ��肳 ��Ă���B���������҂͑��������邽�߁A 2040 �N�ɂ�����Ґ���32 ���l�ɒB����� �\������Ă���i�}1�j�B���ꌧ�ł����̌X�� �͓��l�ł���A����Ґ���2035 �N�ɂ͌��݂� 1.8 �{�ɒB���A��ڍ��߈ʕ����܂̔������͖� 2 �{�i�N��3�猏�j�ɑ������邱�Ƃ��\�z���� �Ă���B������w���`�O�ȋ����ł́A2002 �N ����w�a�@�����18 �̊֘A�a�@�ɂ������ �ڍ��߈ʕ����܂̎�p�������o�N�I�ɒ������� ���邪�A�}2 �Ɏ����悤�Ȑ��ڂő������Ă���B

�ŋ߁A���Ă̈ꕔ�̍���n��ŁA��ڍ��߈� �����܂̔������������ɓ]�����ƕ����� ���ɂȂ���3�j�B����A�{�M�̔������͂܂��܂� �����̈�r�ɂ���Ɛ��肳��Ă���4�j,5�j�B

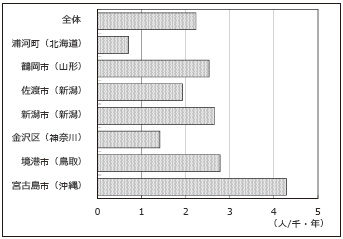

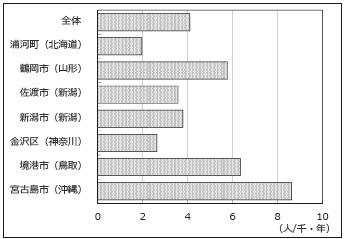

���������ł���ڍ��߈ʕ����܂̔������ɂ� �n�捷�����邱�Ƃ��m���Ă���B����22 �N �ɒ����Ȋw�����������Ƃ̈�Ƃ��āA����7 �̒n��ɂ����č��e頏ǐ����܂̔�������� �r���鑽�n�_�����������s��ꂽ�B�����n�_�� �Ȃ����̂́A�Y�꒬�i�k�C���j�A�߉��s�i�R�`�j�A ���n�s�i�V���j�A�V���s�i�V���j�A���l�s�����i�_ �ސ�j�A���`�s�i����j�A�{�Ó��s�i����j��7 �����ł���B�{�Ó��s�ɂ������ڍ��߈ʕ��A �ҒŒő́A���ʂ̍��ܔ������i/��l�E�N�j �́A���ꂼ��4.18�A8.26�A4.56 �ŁA������� ���܂�7 �n��̒��ł͍ł������������ł����� �i�}3a,3b,3c�j�B

�}1�@��ڍ��߈ʕ����ܔ������̗\��

�}2�@��w�a�@����ъ֘A�a�@�ɂ�����

��ڍ��߈ʕ�����p����

�}3a�@���n�_���������F��ڍ��߈ʕ�����

�}3b�@���n�_���������F�ҒŒő̍���

�}3c�@���n�_���������F���ʒ[����

4. ��ڍ��߈ʕ����܂̔��������ቺ���Ȃ��̂͂Ȃ���

�{�M�ŁA��2 ����̃r�X�t�H�X�t�H�l�[�g�� �܂��g�p�\�ɂȂ����̂�2001 �N����ŁA���� 10 �N�ȏオ�o�߂��Ă���B�������A��ڍ��߈� �����܂̔�������ቺ������܂łɂ͎����Ă� �Ȃ��B�悭�����Ă���̂́A�����̑S���e� �NJ��ҁi1,300 ���l�j�̂����A���Â��Ă��� �̂�200 ���l�Ə��Ȃ�����Ƃ������R�ł���B

���̌��N�ɋC��z��A���e頏NJO���ɒʂ��� �́A����҂̒��ł���r�I�Ⴍ���C�Ȑl�������B ����A���������s������ڍ��߈ʕ����܊��� 1,085 ��̉�͌��ʂł́A���ϔN���82.5 �ŁA ����6 ���ɔF�m�@�\�̒ቺ���F�߂�ꂽ�B���� �悤�Ȋ��҂ł͕���A�h�q�A�����X�������A�� �Â�����ɂȂ�₷���B������������f�ÂŎ� �Â��s���Ă��銳�҂Ǝ��ۂɍ��܂����������� �Ƃ̊Ԃɂ́A����������悤�Ɏv����B���� ���X�N���������҂ɓK�Ȏ��Â��s���A��� ���߈ʕ����܂̔�������ቺ�����邱�Ƃ��ł� ��̂ł͂Ȃ����낤���B

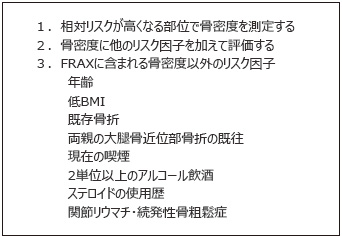

5. ��ڍ��߈ʕ����܃��X�N�̔���

���܂��܂ȍ��܃��X�N���q������Ă�

��B�Ⴆ�AWHO �����\�������܃��X�N�]��

�c�[���uFRAX�v�ɂ́A�����x�ȊO��8 �̃�

�X�N���q���܂܂�Ă���i�\1�j�B�ł��邾����

���̃��X�N���q���������������A���m�ȍ��܃�

�X�N�̔�����s����Ǝv���邪�A�ł��邾��

�Ȍ��ɁA�L���ŁA���H���₷�����X�N����ɂ�

��Ƃ����ϓ_����A�������܁A���ɒő̍��܂�

�L�������Ń��X�N���肷�邱�Ƃ��Ă������B

�`���������b�Z�[�W�́u��ڍ��߈ʕ����܂�\

�h���邽�߂ɒő̍��܁i�������e頏NJ��ҁj

�����Â���v�Ƃ������Ƃł���B���ۂɒő̍�

�܂�����Ǝ��ɑ�ڍ��߈ʕ����܂������N����

���X�N�́A���܂��Ă��Ȃ��l��3 �` 5 �{�ɂȂ�1�j�B

�\1 ���܂̗\���������グ�邽�߂�

�ő̍��܂��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����x�ƉƑ����i�� �e�̑�ڍ��߈ʕ����܂̊����j���l���ɓ����B �����x�̑��蕔�ʂ́A��ڍ��߈ʕ����܂̃��X �N�肷��ꍇ�ɂ͑�ڍ��z�����A�ő̍��� �ł͍��ł��A���ʍ��܂ł͑O�r���𑪒肵 �����������X�N�������Ȃ�A���L�p�Ȍ��� �ƂȂ�6�j�B

���e頏ǂ̔��ǂɂ͈�`��67���֗^����� �����Ă���B���e�̑�ڍ��߈ʕ����ܗ����� ��ƍ��܃��X�N��2.3 �{�ɂȂ�B

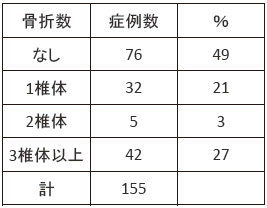

6. �ő̍��܂͑�ڍ��߈ʕ����܂ɐ�s���ċN����

���@�Ŏ�p���s������ڍ��߈ʕ�����155 ���ΏۂɁA�p�O�ɒP��X ������2 �������B�e ���A��12 ���ňȉ��̒ő̍��܂̗L���肵 ���B���ʂ͕\2 �Ɏ����ʂ�A51���̊��҂ɒ� �̍��܂��F�߂�ꂽ�B�����́A��ڍ��߈ʕ� ����127 ���Ώۂɑ�10 ���ňȉ��̒ő̍��� �̗L���肵�A79���ɒő̍��܂�F�߂��ƕ� �����Ă���B�ő̍��܂̍D�����ʂ͋����ňڍs ���ł���A���ł����łȂ����ł̍��܂��܂߂� �A��ڍ��߈ʕ����ܗ��9 �����x�Ɋ����̒� �̍��܂��F�߂���̂ł͂Ȃ����Ǝv����B

�{�Ó��s�ɂ����鑽�n�_���������̌��ʂ� �́A�ő̍��܂���ё�ڍ��߈ʕ����܊��҂� ���ϔN��́A���ꂼ��77.6 �A84.1 �ł���A �ő̍��܂̕�����ڍ��߈ʕ����܂��Ⴂ�N��Ő����Ă����B

���ϓI�ȓ��{�l�������A���U�̂����ɒő̍� �܂��郊�X�N��50���i2 �l��1 �l�j�A��� ���߈ʕ����܂��郊�X�N��20���i5 �l��1 �l�j�ƌv�Z����Ă���B�ő̍��܊��҂̖� �́A3 �` 5 �N�ő�ڍ��߈ʕ����܂ǂ���� �����Ă���B�ő̍��܌�A�����Ɏ��É���� �s���A��ڍ��߈ʕ����܂̔�������ቺ���� �邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����ƍl����ꂽ�B

�\2 ��ڍ��߈ʕ����܊��҂ɂ�����ő̍��܂̗L��

7. �ő̍��܂̎��Ì��ʂ͍���

�V�K�̖�܂̗L�������m�F���邽�߂ɑ�K �͗Տ��������s���邪�A�����Fracture prevention studies �ɂ�����Ώێ҂́A�ő̍� �܂���̏ǗႪ�I��邱�Ƃ������i�\3�j�B �����̒ő̍��܂�����ƁA���Ì��ʂ������\�� �邩��ł���B

��̎��Ì��ʂ������w�W��1 �Ɏ��ÕK�v�� �iNNT�Fnumber need to treat�j������B����́A ���鎾�a�C�x���g��1 �l�ɋN����̂�h������ �ɉ��l�ɖ��^���s���Ύ������邩�A�Ƃ��� �����ł���B65 �Ώ�����ΏۂƂ����Ƃ�1 ���� ��\�h���邽�߂ɕK�v�Ȋ��Ґ��́A�����̒ő� ���܂�����ꍇ����10 �l�AT �X�R�A�� �\2.5 �� ���ō��܂��Ȃ��ꍇ����35 �l�AT �X�R�A�� �\2 ���� �\1.6 �͈̔͂���363 �l�ƕ���Ă���B

�\3�@Fracture Prevention Studies �ɂ�����Ώێ�

8. �ő̍��܂��������Ȃ�

�ő̍��܂͍��ܘA���̏o���_�ɂȂ邱�Ƃ��� ���A�܂����ÊJ�n�̎w�W�ł�����B��ڍ��߈� �����܂̔�������ቺ������ɂ́A�ő̍��܂� �������Ȃ��w�͂��K�v�ł���B

�ő̍��܂̗L���͖�f�����ł͕�����Ȃ����Ƃ������B�ő̍��܂������҂̂����ɂ݂� �����ꍇ�͑S�̂�1/3 �ŁA2/3 �͖{�l���m��� �������ɐi�s���邩��ł���B�ő̍��܂̗L�� �𐳊m�ɔc������ɂ́A���ł���э��ł̒P�� X ���B�e��A���ɂ�MRI ���K�v�ƂȂ�B���� �x�������s���ۂɂ́A�����ł̒P��X ���B�e �������ɃI�[�_�[���������ǂ��B���ɁA�Ⴂ�� �Ɣ�ׂĐg����3 �p�ȏ�ቺ������ł͊����� �ő̍��܂�F�߂�ꍇ�������A�P��X ���B�e �͕K�{�ł���B

���������s������ڍ��߈ʕ����܊���1,085 ��̉�͌��ʂł́A��ڍ��߈ʕ����܊��҂�8 ���ɓ��ȍ����ǂ�F�߂��B���Ȓʉ@���ɋ���X ���B�e���s���ۂɂ́A���Б��ʑ��Œő̍��܂� �L�����m�F���Ă������������B

9. 3 �̍��ܘA��

�������܂⍜�܂̉Ƒ���������ƍ��܃��X�N ����������Ƃ������Ƃ́A���܂͘A�����₷�� ���Ƃ�\���Ă���B�V����w���`�O�Ȃ̉����� �l�����͂��̓_�ɒ��ڂ��A�u���ܘA����f�v ���Ƃ����e頏ǂ����Â����ő���Ƌ��� ���A�f�ׂ����ܘA���Ƃ��Ď���3 ���������B

- 1�j�ő̍��܂����ڍ��߈ʕ����܂ւ̘A����f�B

- 2�j�ꑤ�̑�ڍ��߈ʕ����܂��甽�Α��ւ̘A����f�B

- 3�j��e���疺�ւ̘A����f�B

�{�e�ł͓��ɒő̍��܂����ڍ��߈ʕ����� �ւ̘A�����d���������A2�j3�j�̘A����f�� �Ƃ��O���ɒu���Ȃ���A���e頏ǎ��Â�i�߂ė~�����B

�Ō��

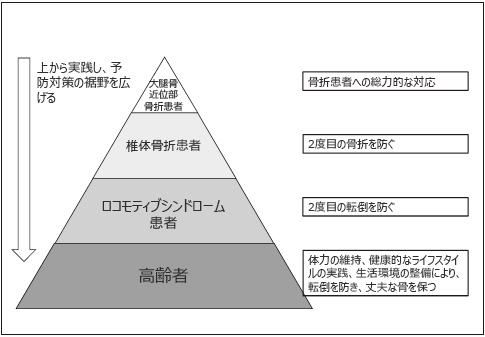

��ڍ��߈ʕ����܂̔�������ቺ�����邽�� �ɂ́A�ő̍��܊��҂����Â���Ɠ����ɁA�]�| ����d�v�ł���B65 �Έȏ��1/3�A80 �Έ� ���1/2 �͔N1 ��ȏ�]�|����ƕ���� ����B�]�|�҂�10 �` 15���ɉ��炩�̊O�����A 2 �` 6���ɍ��܂��N����B

�]�|�⍜�܂�\�h���邽�߂ɂ́A���f�B�J���X�^�b�t���o�Ŏ��g�ޕK�v������B�p���ł� �]�|�⍜�܂������ǂ��\�h���邽�߂ɁA�}4 �� �悤�ȃV�X�e�����\�z���Ă���B��{�헪�Ƃ� �āA2 �x�ڂ̓]�|�������ƁA���e頏ǂɑ� ���v���ȑΉ������邱�ƁA2 �x�ڂ̍��܂�\�h ���邱�ƁA���܊��҂ɑ��Ă͑��͓I�ȑΉ��� ���邱�Ƃ����グ�Ă���B���E��Ŏ��g�� ���̃V�X�e�����A�p���ł͍��܃��G�]���T�[�r �X�Ɩ��t���Ă���B

���G�]���Ƃ̓t�����X��ŁA����Ƃ��A�A�g ���Ӗ����錾�t�ł���B���{�ł����e頏NJw�� �����S�ƂȂ��āA���e頏ǃ��G�]���T�[�r�X�� �\�z���悤�Ɗ������Ă���B��̓I�ɂ́A���e 頏ǃ}�l�[�W���[�F�萧�x�̔�������������� ����B���̑O�i�K�Ƃ��āA��N�̓��{���e頏� �w��ɂ����āA�Ō�t�A��t�A�ی��t�A���w �Ö@�m�Ȃǂ�Ώۂɂ������e頏ǃ}�l�[�W���[ ���N�`���[�R�[�X���J�Â��ꂽ�B���ܗ\�h�Ɏ� ��g�ރX�^�b�t�𑝂₷���Ƃ͑�ł���B�� �ЊF����̕a�@�ł��A���̂悤�ȃX�^�b�t�̈� ������������Ă͂������ł��낤���B

�}4�@�p���ɂ����鍜�ܗ\�h��i���҈ꕔ���ρj

����

1�j ���e頏ǂ̗\�h�Ǝ��ÃK�C�h���C���쐬�ψ���ҁF��

�e頏ǂ̗\�h�Ǝ��ÃK�C�h���C��2011 �N�ŁA���C�t

�T�C�G���X�o�ŁA�����A2011.

2�j Hagino H, et al�F Nationwide one-decade survey of hip

fractures in Japan. J Orthop Sci 15�F37�\745, 2010.

3�j Cooper C, et al �F Secular trends in the incidence of

hip and other osteoporotic fractures. Osteoporosis Int

22�F1277�\1288, 2011.

4�j Arakaki H, et al�F Epidemiology of hip fractures in

Okinawa, Japan. J Bone Miner Metab 29�F309�\314,2011.

5�j Hagino H, et al�F Recent trends in the incidence

and lifetime risk of hip fracture in Tottori, Japan.

Osteoporosis Int 20�F543�\548, 2009.

6�j Stone KL, et al�F BMD at multiple sites and risk of

facture of multiple types�F long-term results from the

study of osteoporotic fractures. J Bone Miner Res

18�F1947�\1954, 2003.

Q U E S T I O N �I

���̖��ɑ��A�n�K�L�i�{�����Ԃ��j�ł���������������6���i5�⒆3��j�ȏ㐳���������ɁA ���㐶�U����u��0.5�P�ʁA1�J���L�������R�[�h�i77.���e頏ǁj��t�^�������܂��B

���

���e頏ǐ����܂ɂ��Đ������̂͂ǂꂩ�B

- ��1��D�ł��������������̂͑�ڍ��߈ʕ����܂ł���B

- ��2��D�{�M�̑�ڍ��߈ʕ����܂̔������͒ቺ�X���ɂ���B

- ��3��D�������܂�����ƍ��܃��X�N����������B

- ��4��D��`�̊֗^�͏��Ȃ��B

- ��5��D�ő̍��܂̍D�����ʂ͉��ʍ��łł���B

CORRECT ANSWER!�@1�����iVol.49�j�̐���

�q�{����ƃq�g�p�s���[�}�E�C���X

�ihuman papilloma viruses�FHPV�j

���

���̐ݖ�1 �` 5 �ɑ��āA�Z���~�ł������������B

- ��1��D1982 �N�̘V�l�ی��@����ɂ�鍑��⏕�ł̎q�{���f�̊J�n�ȍ~�A�q�{������S�����������A�q�{���f�̗L������������Ă����B�������A�ߔN�͎�N�҂̎q�{����늳�����㏸���A�q�{������S���̒ቺ�������ƂȂ��Ă���B

- ��2��DHPV �͐����ɂ��q�{�Ɋ������邪�A���������s�������̑唼�́A���U�Ɉ�x��HPV �Ɋ�������ƍl�����Ă���B

- ��3��D�q�{��HPV ��������������ƁA�����������A����`�q�����������邱�Ƃɂ��q�{��������ǂ���B

- ��4��D�����X�N�^HPV �͂���܂łɖ�15�̌^������Ă���AHPV ���N�`���ڎ�ɂ�肻���S�Ă̊������\�h�\�Ŏq�{����̔��Ǘ\�h�����҂���Ă���B

- ��5��DHPV ���N�`���ڎ헦�����シ�邱�Ƃɂ���āA�����̎q�{����늳�E���S�����ቺ����Ɗ��҂���邪�A����������s���A����̒���ڎ퉻����������Ă���B

�����@1.���@2.���@3.�~�@4.�~�@5.��