平成24年度沖縄県国民保護共同図上訓練

災害医療委員会委員長 出口 宝

平成25 年1 月22 日13 時から沖縄県庁4 階 講堂において「平成24 年度沖縄県国民保護共 同図上訓練」が行われました。国民保護法では 都道府県医師会は指定地方公共機関となり国民 保護計画や国民保護業務計画づくりを実施して 有事の時には実動が求められます。本訓練は平 成20 年と21 年に続いて第3 回目の開催とな りました。本会へも参加案内があり沖縄県医師 会事務局業務1 課とともに参加をしました。

訓練目的は『平成18 年に策定された沖縄県 国民保護計画に基づき、国、県、市町村及び関 係機関が一体となった訓練を実施し、国民保護 計画に定めた国民保護措置に係る手順を確認す るとともに関係機関相互の機能確認及び連携を 図り、あわせて、テロ以外の大規模災害への応 用にも資することを目的とする。』とされてい ました。

参加機関は内閣官房、消防庁、第十一管区海 上保安本部、沖縄防衛局、自衛隊(陸・海・空)、 自衛隊沖縄地方協力本部、沖縄県、沖縄県警察 本部、那覇市、那覇市消防本部、日本赤十字 社沖縄支部、沖縄県都市モノレール株式会社、 NPO 法人那覇市体育協会、沖縄県内全市町村 となっていました。当日は、上記以外の機関は 実際の訓練参加ではなく、会場にての見学のみ に限定されていました。

会場では、対策本部の構成として県庁内各部 局から各々4 〜 5 名、防衛局、自衛隊、海上保 安本部から各々2 〜 3 名ほどの連絡員が参加を していました。本部のレイアウトは正面にスク リーンを設置、それらを背にして知事らが座る 指揮命令所を設置、その前のフロアに統括情報斑、そして各々の部局と自衛隊などの連絡員の ための島(各部局単位のテーブル席)が設置さ れていました(Fig.1)。今回の訓練では、情報 は全て統括情報斑に集めて、同斑が各々の島へ 伝達をして情報共有するというシステムが強調 されていました。従って本部内を動き回るのは 統括情報斑のみで、他は自らの島から動かない ということになります。

fig.1

訓練開始となりました。事前の訓練シナリ オでは、那覇市内で化学剤散布事案が発生し て多数の死傷者が発生、その後に爆発物を保有 したテログループによる立てこもり事案が発生 と知らされていましたが、その他はブラインド となっていました。13 時30 分、県警から「イ ベントに約2,000 名が参加している沖縄セルラ ースタジアム那覇の内野席で化学剤散布による 化学テロが発生して多数の死傷者が発生してい る」との第1 報が県庁に入電されました。正 面スクリーンにはその内容を記入したペーパー が映し出され、そのコピーが統括情報斑によっ て各々の島へ配布されました。事件を報道する NHK 沖縄によるニュースが正面スクリーンに映し出されるなど凝った演出もされていました (Fig.2)。その後、国際テロ組織X による犯行 声明が出され、奧武山公園駅への立てこもりな ど、次々と入る警察情報が統括情報斑によって 伝えられていきました。そして、住民避難が行 われ、テロリストの身柄が確保されて終結となりました。

fig.2

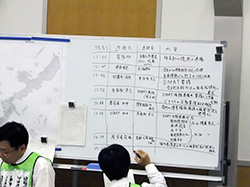

医療班は福祉保健部の職員で構成されていま した。そして、DMAT の要請、ドクターヘリ の要請、医療機関の受入れ調整、避難所の開設 や運営に関する業務などを行っていました。死 傷者が縮瞳しているなどの情報が入るようにな り、化学剤がサリンと判明してからは有機リン 中毒の解毒剤であるプラリドキシムヨウ化メチ ル(PAM)とアトロピン硫酸塩注の県内在庫 の確認作業などが行われていました。全ての情 報は時刻と連絡元と連絡先が所属機関と固有名 詞で記録され、何時、誰が誰に伝えたのか、誰 が誰から受けたのかが明確にされていました (Fig.3)。

fig.3

災害医療活動の視点から今回の訓練を見 てみると、図上訓練とは言え現着している 警察からの情報は時々伝達されましたが、 現場の消防・救急隊からの情報は殆どな く、災害医療の原則である「CSCA&TTT」 Command&Control(指揮と統制)、Safety(安 全)、communication(情報伝達)、Assessment (評価)とTriage(トリアージ)、Treatment(治 療)、Transport(搬送)が不確実なまま進め られているような印象でした。さらに、見学 している我々だけだったのかも知れませんが、 警戒区域、活動区域、現場指揮本部、傷病者 集積場所、トリアージエリア、現場救護所な どが設置されているのか、どうなっているの かも判りませんでした。また、細かい事ですが、 現実にこのような化学テロ災害が発生した場 合の搬送先の調整を本当に県福祉保健部が直 接するのか、それが最善であるのかなどの一 つをとっても疑問が残りました。

現実の大規模災害においては県庁内部局間 のみでなく実動する関係機関相互との連携が 重要になります。これらがいざという時に機 能する為には平常時から関係機関が参加する 訓練を実施して顔が見える関係を構築してお くことが重要と思います。本訓練では目的を 『…関係機関相互の機能確認及び連携を図り、 あわせて、テロ以外の大規模災害への応用に も資することを目的とする…』としたのなら ば、医療班の島に統括DMAT、消防、日赤、 本会らの関係者も参加するべきだったのでは ないでしょうか。

一方では、災害時には県庁がどのような形で 庁内部局からなる災害対策本部を構成し、どの ような指揮系統がとられるのかを目の当たりに する事が出来るなど有意義な見学参加となりました。