九州医師会連合会 平成24年度

第2回各種協議会

理事 平安 明

去る、1 月26 日(土)、宮崎観光ホテルにおいて開催された標記協議会(医療保険対策協議会、介護保険対策協議会、地域医療対策協議会)について、以下の通り報告する。

1. 医療保険対策協議会

開 会

宮崎県医師会 河野副会長

この会議に先立ち開催した次期診療報酬改定 の要望事項に係る医療保険対策協議会でも議論 していただいたが、再診料の値上げ、入院基本 料の要件の見直し等々、問題が山積している。 その他、本日の協議会では指導や審査に関わる 件、医療基本法、消費税に関する件についてご 協議頂く予定としている。特に消費税問題につ いては自民党政権が誕生したことによりどのよ うな議論が進んでいくのか注意していく必要が ある。

毎回同じような議題で協議しているが、それ だけ我々にとっては切実な問題である。単なる 言葉のキャッチボールに終わらないことを切に 願っている。今一度地域の実情をお伝えして今後の日医の活動に反映させて頂きたいと考えて いる。

挨 拶

日医 今村常任理事

本日の議論される内容をみると、我々にとっ て非常に切実な問題が次から次に掲げられてい る。先ほどの要望の連絡協議会でも申し上げた が、私共日医にとっても、都道府県医師会にと っても、今年最大のイベントは羽生田日本医師 会副会長を参議院選で出来るだけ高位で当選さ せることではないかと考える。そしてそのこと が私共の懸案を解決する一助になるのではない かと考えている。そのことも含めて先生方には 今後ともご支援ご協力を賜りたい。

日医 藤川常任理事

有床診療所に関係する議題が医療保険と介護 保険に渡るということで前半は医療保険、後半 は介護保険へ出席したいと考えている。

先ほど今村先生からも報告があったが、羽生 田先生が立候補されることが決まってから厚労 省の態度が一変した。日本医師会が一枚岩に纏 まったことと、自民党が政権に戻ったこと、こ の2 つの大きな要素を厚労省も歓迎している し、日医に対するスタンスも良くなってきた。

この度、武見先生が繰り上げ当選となったが、 来年の参議院選挙に自民党公認候補として東京 の地方区から出馬するということで、6 月の都 議会選挙まで一生懸命都議会選挙の応援をしな がら、東京都のなかでの武見票を掘り起こすと いう運動を我々日本医師会も東京都医師会と併 せて応援をしていこうと思っている。

また選挙方法について様々な工夫をし、目標 300 万票に設定しているが、最低でも50 万票 を獲得するようにどうやっていくかを各県で知 恵を絞っていただくと共に、日医も同様に知恵 を絞って医師会だけの票だけで50 万票獲得す るように努力したいと考えている。

九州からはいつも沢山の票を出して頂いてい るので、今回も期待をしていると共に様々な選 挙運動のテクニックを教えて頂きたい。

日医 鈴木常任理事

先ほどの改定の要望事項に係る協議会と共通 な内容が多いが、さらに突っ込んだ議論をして いただければと考えている。

羽生田副会長の件は今村先生、藤川先生から も発言があったとおり医療界の代表として申し 分ないと考える。九州先生方の団結は特に強い ので、大量得票できるようにご協力をお願いし たい。羽生田先生が当選されれば、診療報酬改 定にも大きな力を発揮していただけるかと思う。

協 議

(1)再診料について(福岡県)

【提案要旨】

2 月15 日の定例記者会見で日医は、「前回改定で、明確なエビデンスなく引き下げられた再 診料を復活できなかったことは遺憾である。し かしながら、中医協答申書の附帯意見にも、今 後検討を行なうと記載されているので、引き続 き再診料をはじめとする基本診療料の引き上げ に尽力したい。」と述べておられます。あれか ら中医協も始まり基本問題小委員会で再診料の 問題は取り上げられていますが、どのようなエ ビデンスでどのように元に戻されるのか日医の お考えをお尋ねします。

<各県の主な意見>

再診料については、各県とも早急に元に戻す、 或いは引き上げを求める意見で一致しており、 今後の中医協での議論等について日医の意見を 伺うことになった。

□日医 鈴木常任理事

再診料については、なかなか本体を元に戻す ことが出来ないでいるが、これは一つには2 回 連続のネットでの僅かながらのプラス改定と、 入院・入院外の配分枠の設定が出来なかったこ とが1 号側及び財務省にとっては非常に大き な失態であり、さらに再診料の引き上げまでも 認めることは絶対に出来ないということで非常 に強い抵抗にあった結果、このような形となっ た。その代わりとして、「同1 日2 科目の再診 料・外来診療料の新設」、「時間外対応加算の再 編」、「一般名処方加算の新設」などのいろんな 加算の形として対応せざるを得ない状況であっ た。次回に向けては再診料の引上げよりも「回 復」を目指していきたいと思っている。今回の 改定結果を見ても再診料や初診料、入院基本料 等の基本診療料がずっと据え置かれてきたとい うことが全体の中で非常にマイナスとなってい る。手術或いはDPC 包括の部分はプラスとな り、大病院には前回に続けて良い結果となった が、診療所や手術件数の少ない中小病院には厳 しい状況であった。次回はこれまで据え置かれ てきた基本診療料の底上げを求めたいと考えて いる。

1 月23 日(水)に開催された中医協では「外来医療」について、フリートーキングという形 で第1 回目の議論が行われたが、1 号側の方か らいきなり「総合診療医」の話が出てきている ので、これに対抗できるように日医が主張する 「かかりつけ医の充実」ということが今後重要 となってくると考えている。

■福岡県

結論からすると、再診料を戻すことは不可能ということなのか。

同1 日2 科目の再診料・外来診療科について は、複数科を抱えている病院が対象であり、診 療所はあまり関係ないと思う。また「総合診療 医」の問題については複雑であり、ここで議論 出来るものではない。まずは再診料について会 員に納得のいく回答を頂きたい。

□日医 鈴木常任理事

再診料について現時点では具体的な協議はさ れておらず、次回の改定で元に戻すことができ るように今後の協議の中で主張していきたいと 考えている。

同1 日2 科目受診については診療所でも複数 科あるところは算定できる。基本診療料につい ては、いつまでも加算の形では地域医療は守れないことを主張し、引続き要望していきたいと考えている。

(2)診療所療養病床環境改善加算について(長崎県)

【提案要旨】

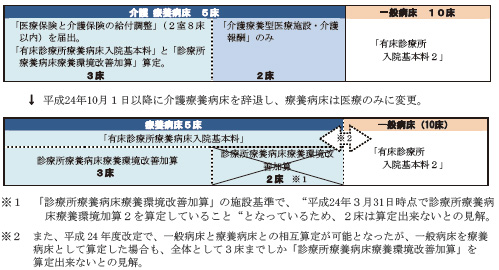

診療所療養病床環境改善加算2(40 点)が診療所病床環境改善加算(35 点)に改編された。

この施設基準に平成24 年3 月31 日におい て加算を算定している病床のみとされたため、 今後病床転換した時に他の施設基準を満たして いても算定できなくなった。

このことは不合理であり従前どおり算定できるようにして欲しい。

<例>

1)一般病床は、「有床診療所入院基本料2」を算定。

2)療養病床は、全て介護療養病床で、その内3 床(2 室)は「医療保険と介護保険の給付調整」 の届出を行い、医療療養病床として「有床診 療所療養病床入院基本料」及び「診療所療養 病床療養環境改善加算(24 年3 月31 日まで は診療所療養病床療養環境加算2)」を算定。【図1】

図1

<各県の主な意見>

各県からは従前どおり算定できるように見直 して欲しいとの意見が殆どであった。

また、大分県からは「この加算は、医療法上 の原則は満たさないものの、医療法の経過措置 として施設基準の緩和が認められている医療機 関のみが対象となり、診療所もこの措置と一連 の対応と解釈される」、佐賀県から「明らかに 評価の低い有床診療所の入院基本料の見直しを 図ることが一番の本質である」との意見がそれ ぞれ提案された。

□日医 鈴木常任理事

同加算については当初、大幅な引き下げを求 められた。しかし、病院や診療所の経営に非常 に大きな影響を与えるとの数値を示して交渉し た結果、我々としては最小限にくい留めたと考 えていたが、今後、改善を求めていきたいと考 えている。

■長崎県

施設基準に期限を設けるのはどうかと考える。

□日医 鈴木常任理事

厚労省の事務局としてはどこかで期限を設け て線を引きたい考えのようである。今回のよう に問題点があれば申し入れていきたいと考えている。

(3)特定疾患療養管理料の算定について(鹿児島県)

【提案要旨】

特定疾患療養管理料の算定については、別に 厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に 対し、療養上必要な管理が行われた場合に算定 できることになっている。

本県の社保では、厚生労働省の「主病は1 患 者1 つ」の考え方により、特定疾患療養管理料 についても1 医療機関でしか算定できない取り 扱いとなっており、複数の医療機関で特定疾患 療養管理料が算定されていた場合、どの医療機 関が算定するか医療機関同士で話し合うよう医療機関に連絡している。

しかしながら、実際には、患者はいくつもの 疾患を抱え、それぞれの専門医療機関で治療を 受けており、1 つの医療機関でしか算定出来な い取り扱いは不合理と考える。

また、どの医療機関が算定するか医療機関同 士で話し合うという取り扱いに、各医療機関は 頭を悩ませているのが現状である。

本件に関する各県の状況と、日医の見解を伺いたい。

<各県の主な意見>

同加算の算定に関する支払基金の対応につい ては、提案県の鹿児島県と本県以外では問題は 特に生じていないとの回答であった。各県から は「一患者に主病は一つという考え方自体が無 理な発想」、「1 人の患者に主病が複数存在する ことへの理解を深めてもらうことが大事」等の 意見が上がっており、同管理料に対する考え方 に対し疑問が投げかけられた。

□日医 鈴木常任理事

都道府県によって対応が異なるようだが、同 管理料の取扱いについて厚労省に照会すること で新たに問題が生じることも考えられることか ら、時には曖昧にしていた方が良いこともある と思う。各県の支払基金によっては、同管理料 を複数の医療機関で算定している場合、どの医 療機関で算定するか医療機関同士で話し合いを させているようだが、患者の個人情報保護に関 して問題にならないかと考える。

厚労省では「主病は1 つ」或いは「主治医は 1 人」という考え方を伝統的に持っており、外 総診(老人疾患外来総合診療料)や後期高齢者 診療料にそれが現れたが、いずれもうまくいか なかった。複数の疾患を抱えていれば、複数の かかりつけ医を持っていることもありえる。そ のようなことを前提にした制度にしなければな らない。

今後、総合診療医を主張する1 号側との議論 が行われるが、少なくとも来年の改定には間に 合わないと考えている。それを踏まえた上で1号側がどのような主張をしてくるかであるが、 我々としては「かかりつけ医の充実」を主張し ていきたいと考えている。

■沖縄県 平安理事

本県では同管理料の算定に係る支払基金の対 応について、提案県と同様の取扱いと回答して いるが、個別事案でそのようなケースがあった 場合、いったん医療機関同士で確認するように している。実際に査定とかではなく一次審査の 段階なので現実的には大きな影響は出ていな い。支払基金には審査の段階でチェックするべ きではないと主張していきたいと考えている。

(4)「外来リハビリテーション診療料1、2」の算定(福岡県)

【提案要旨】

24 年度改定新設の「外来リハビリテーショ ン診療料1、2」は、入院外の患者に対して、 状態が安定している場合等、毎回医師の診察を 必要としない場合に算定するとある。ところが、 一方、リハビリテーション料の算定ごとに当該 患者にリハビリテーションを提供したリハビリ テーションスタッフとカンファレンスを行い、 当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状 態等を確認し、診療録に記載するとある。

状態が安定していて毎回医師の診察を必要と しない場合にしては後者にある留意事項はあま りにも厳しく設定されており緩和されるべきと 考える。各県のご意見ならびに日医のお考えを お尋ねしたい。

<各県の主な意見>

各県からは点数の割に厳しい規程となってい ることから、提案県と同様に要件の緩和を求め る意見が提案された。

□日医 藤川常任理事

医師が毎回診察せず、リハビリを行うことは 現実的にある。症状が変わらない、例えばむち うち症や慢性の腰痛症等については、毎回毎 回、皆が集まってカンファレンスする患者ではない。一番心配しているのは医師が診察せずに 包括的なリハビリの指示を出している場合、そ れを逆手にとってPT の開業に持っていこうと する話が出ていることである。

医師の指示のもと、コメディカルのあり方を 検討しないと医療安全が担保されないだけでは なく、指示を出した医師の責任を問われること になるので、やはり医師が監督、指導をしてリ ハビリを行うことが必要と考えている。

この加算点数の算定要件関しては、毎回カン ファレンスすることはあり得ないので、例えば 週に一回リハビリ部門でカンファレンスする際 に医師はその報告を受け、カルテに記載するこ とでも良いのではないかと考えている。

□日医 鈴木常任理事

リハビリ団体等からの要望により無診察リハ を避けることが目的であった。算定要件が厳し いということだが、新たに設けられた項目とい うことで当初厳しい算定要件とし、状況を見な がら問題があれば緩和していく方向だと考えている。

一方ではセラピストの開業権の主張等もある ことから、そういったものに影響しない形で先 生方の負担を少なくする方向、例えば毎回のカ ンファレンスから「定期的なカンファレンス」 というような形に見直すようなところで対応し ていきたいと考えている。

(5)「医療事務補助体制加算」について(佐賀県)

【提案要旨】

医師事務作業補助体制加算については、現在、 急性期医療を担う病院にのみ算定が可能とされ ているが、医師の事務作業は、急性期のみでな く、慢性期医療や精神科医療においても、相当 な量が求められており、また「地域連携診療計 画」や「がん治療連携」の推進の観点からは、 有床診療所、無床診療所においても、今後、医 師の事務作業がさらに増大していく事が予測される。

以上より、算定要件の緩和と対象医療機関の拡大を求めたい。

本件に関する各県と日医のご意見を伺いたい。

<各県の主な意見>

各県からも提案県と同様、算定要件の緩和と 対象医療機関の拡大を求める意見が提案され た。その一方、「同加算と引き換えに他の点数 が引き下げられたり、或いは再診料を始めとす る見直しが必要な重要項目等の議論がすり替え られたりすることのないように注視する必要が ある」、「算定要件の緩和は報酬の削減に、報酬 の増加は算定要件の厳格化につながることが多 いので慎重な対応をお願いしたい」との意見が 本県及び大分県より提案されている。

□日医 鈴木常任理事

この点数は20 年度改定の際に病院勤務医師の負担軽減策として創設されたものである。

日本医師会としては、急性期病院に限定する のではなく、中小病院や診療所、或いは精神科 の病棟にも適用拡大を一貫して主張している。 医療事務作業補助者の配置により一定の負担軽 減の効果があることが調査の結果、明らかにな ったことから、平成22 年度改定では加算の引 き上げを行うと共により多くの事務を配置した 場合の評価が設けられており、今回の改定では 補助者の人数配置に応じたきめ細かい評価がな されている。

ご指摘のように医師の事務作業の質や量は増 加しており、外来での書類作成義務が負担になっ ているということは事実なので、今後は病院、診 療所における実態を調査した上で診療所や中小 病院医師の負担軽減策としてさらに評価される ように引続き働きかけていきたいと考えている。

(6)入院患者の他医療機関受診の取扱いについて(沖縄県)

【提案要旨】

入院患者の他医療機関受診に関しては、精神 病棟、結核病棟、有床診療所入院患者が、透析 または共同利用を進めている検査のため他の医 療機関を受診する場合については15%控除とな り一部緩和されましたが、入院基本料を減算し入院患者の他医療機関の受診を制限するといっ た根本的な問題の解決は図られておりません。

入院患者の他医療機関受診の取扱いについ て、今後の日医の対応についてご意見をお伺いしたい。

(7)入院患者の他医療機関受診の取り扱いについて(福岡県)

【提案要旨】

この件に関しては、本年の診療報酬改定にお いて、日本医師会の御努力で一部緩和されまし たが、その内容は、結核病棟入院基本料、精神 病棟入院基本料、有床診療所入院基本料で、な おかつ透析、共同利用を進めている機器による 検査(PET、光ポトグラフィー、中枢神経磁 気刺激誘発筋電図検査)のみの場合が、30%が 15%減額と変更されています。

また、入院医療機関が入院基本料等算定の場合 は30%減額、特定入院料等では一部の精神科関 連の特定入院料及び有床診療養病床を除き70% 減額しなければなりませんが、厚労省からは、こ れらの数字の根拠は何ら示されていません。

未だ多くの医療機関が、この制度のために、 医療現場での混乱をきたしており、患者さんの ための病診・病病連携の大きな障害となっています。

この制度の全廃を強く要望します。この件に ついて各県のお考えをお聞かせください。日本 医師会として、現在の進捗状況をお聞かせください。

(6)、(7)については関連している為、一括協議された。

<各県の主な意見>

各県とも入院患者の他医療機関受診の取り扱 いについては、早期見直し或いは撤廃を求める との意見が提案された。なお、この協議会の前 に開催された「次期診療報酬改定の要望事項に 係る医療保険対策協議会」においても協議され た結果、次回改定に対する要望事項として取り 上げることになっている。

□日医 鈴木常任理事

これは保険者側が強く抵抗している部分であり、限定された形になった。

24 年度改定では社会医療診療行為別調査で 他医療機関の受診割合の多い精神病棟や有床 診、結核病棟について、減額幅を縮小する形となった。

次回の改定では現状を踏まえて働きかけてい きたいと考えているが、1 号側は総合医を評価 したいとの考えがあるようなので、今までの「か かりつけ医」をさらに充実させて総合医に対抗 できるようにしなければならない。なかなか思 ったようには進まないが、少しずつでも問題点 を解決できるように取り組んでいきたい。

■沖縄県

先ほどの要望の中でも取り上げていただいている。

精神科では、入院患者が他医療機関受診をす ることで人手がかかることもある。いろいろ切 り口はあると思うが、これについてはぜひ全廃 の方向で進めていただきたい。

(8)個別指導に対する事前及び事後における指導(勉強会)について(沖縄県)

【提案要旨】

本会では開業されて間もない医療機関を主に 対象として勉強会を企画・開催しているところ である。勉強会では、医療保険制度に関する基 本的な部分のほか、個別指導の概要等について レクチャーを行っており、医療機関に少しでも 事前の心構えとして役立ててもらうように工夫 している。

今後の課題として、担当理事が変更しても当 勉強会が継続できるようにするためのマニュア ル作りができないか考えているところである。 各県でも様々な形式で勉強会を開催されている と思うが、開催方法等について差し支えがなけ ればご教示いただきたい。

(9)個別指導、監査に対する医師会の対応について(大分県)

【提案要旨】

現在、個別指導や監査には医師会役員が立ち 会いを行っているが。個別指導の内容によって は再指導、監査に至る事態も発生する。そのよ うな場合、都道府県医師会や郡市医師会では個 別の事案について、別に時間や場所を設けて指 導や助言をあるいは善後策の協議を行っている か、貴県の状況をお伺いしたい。

(8)、(9)については関連している為、一括協議された。

<各県の主な意見>

各県の事前及び事後指導(勉強会)の実施状況について報告が行われた。

□日医 鈴木常任理事

沖縄と大分の取り組みが非常に進んでいると 感じ、参考になった。九州の先生の熱心な取り 組みの一つの表れ、医師会としての自浄作用、 指導に対する非常に良い取り組みの例だと思 う。むしろこのような形でお互いに情報開示を しながらより良い診療に向けて協力していく形 になれば、立ち会われる先生方の負担も減って いくものと思われる。

(10)電子レセプトの突合・縦覧審査について(熊本県)

【提案要旨】

先発品と効能効果の違う後発品への変更調剤 や一般名処方で後発品が選択され、結果として 適応外となる場合の保険者間での対応の差異、 低用量アスピリン投与時の「胃潰瘍再発」抑制 に使用されるPPI 製剤等の同系統薬剤の適応 症の問題や処方した薬剤が全て査定された場 合、処方箋料の他、調剤料、薬剤服用歴管理指 導料、調剤基本料や同加算等の調剤報酬も医療 機関の負担となるなどその影響は徐々に大きくなっている。

「処方箋内容不一致連絡書」など一部改善点 もみられるが、適応外後発品について厚労省に よる明確な通知や疑義解釈が必要であると思われます。

後発品の品質向上はもちろん、レセプト審査 の機械化を推進するのであれば、先発品との差 異の解消、点数算定要件の簡素化、地域間格差 や不明確な審査基準の是正等の基盤整備も行う べきである。この問題について日医の見解と各 県の医療機関への対応などについてご意見をお伺いしたい。

<各県の主な意見>

各県からは、電子レセプト請求の拡大を図る ための環境・基盤整備の必要性や、後発医薬品事 態の品質問題、生産・流通体制の整備、先発品と の効能差等の改善を求める意見が提案された。

□日医 鈴木常任理事

電子レセプトの突合・縦覧審査について、3 月の審査状況の結果は、特に病名漏れが多かっ たようである。縦覧点検については複数月に1 回の算定と規定されている検査等について算定 ルールに照らし合わせた結果、明らかな請求の 誤りが殆どであった。

その後の経過をみると、当初は増えたが月を 踏むごとに減少している。例えば縦覧点検では 3 月に10 万1 千件だったものが10 月には5 万 3 千件となっており、点数も大幅に減少してい る。各県の医師会からの情報提供により、医療 機関内でのチェックが進んでいるものと思われ る。一方、縦覧点検については件数は横ばいだ が、点数は減少している。この辺については状 況を見ながら判断したい。

先発品から後発品への調剤変更等に関する問 題については、大分県の回答にもあるように厚 労省から支払基金に対し「一律に査定を行うこ とは後発品への変更調剤が進まなくなること、 医療費が増える可能性があることなどを保険者 に説明し、影響を理解してもらうよう努めてい ただきたい」とする通知のとおりである。

■熊本県

電子レセプトにより突合、縦覧、横覧、通覧 等が自由自在に振り回されているが、電子レセ プトを推進するのであれば、やはり先発品と後 発品の差異の解消、或いは点数の簡素化に取り 組んでいただきたい。

また社保と国保の判断基準の統一化に係る連 絡協議会の設置について日医より先般、通知が 出されており、国と都道府県レベルで連絡会議 が作られることになるようだが、この中には医 師会が当然入ることになると思うので「社保と 国保の差」については、医師会として十分主張 すべきではないかと考えている。しかしなが ら、医療提供体制や人口構成が異なる等の理由 から、ローカルルールは「悪」としながらもこ れまで容認されてきた。このような点を踏まえ て連絡協議会に関する日医の考え方をお聞かせ願いたい。

□日医 鈴木常任理事

連絡協議会については、サービス向上計画の 中で決まっていたものが、ようやく動き出した ものである。まずは地方で解決できるものは解 決し、解決出来ないものは中央で議論すること に形となっている。この協議会のなかには厚生 局も入ってくるので硬直的な議論にならないよ うに申し上げているが、何か問題があれば日医 までご連絡いただきたい。

ローカルルールを全て無くすということでは なく、明らかに不合理な差異を無くしていくこ とを目的に活用していただきたい。また事務連 絡でもお知らせしているが、各県においては独 自の取組として医師会・支払基金支部・国保連 による検討会を設け、審査情報の共有化や審査 基準の統一化を図られてきた地域もあると思 う。そのような地域におきましては、従来の検 討会に地方厚生(支)局をメンバーに加えてい ただき、それを持って連絡協議会とすることも 可能である。また、従来の検討会はそのまま継 続し、新たに連絡協議会を設置いただくことも 可能であり、地域の実情にあわせ、都道府県に おいてよりよい体制としていただきたい。厚生局から理不尽な要求や主張があるようならご連 絡をいただきたい。

(11)医療基本法について(長崎県)

【提案要旨】

医療の理念をあらわす医療基本法の制定をね らい、主に患者側で案の作成が図られている。

これに対して日本医師会医事法関係検討委員 会により、平成24 年3 月「医療基本法の制定 に向けた具体的提言」を答申している。

その後も委員会内で継続的な話し合いを行って いるが、いまだ医師会会員に十分に「医療基本法 案」の必要性が理解されているとは言い難い。

このため12 月22 日、日医会館で医師会会 員のためのシンポジウムが開催され、ご出席 された先生方もおられると思うが、医療基本 法及び日医の提言に関する各県のお考えをお 伺いしたい。

なお、会員への周知のために、各ブロックで の講演会開催要望がなされており、九州ブロッ クでも4 月位までに企画したいと考えているの で、開催の際はご協力をお願いしたい。

<各県の主な意見>

医療基本法は患者の権利を明らかにするとと もに、医療提供者と患者の信頼関係に基づいた 安心安全な医療を構築することを目的としてお り、各県とも同法の制定について議論を進める ことに賛成の意見であった。また、九州ブロッ クでの講演会開催を求める意見が多数上がった。

□日医 今村常任理事

日医は医療基本法の制定に向けて準備中であ る。日医の会内委員会である医事法関係検討委 員会では、昨年の3 月に「医療基本法」の制定 に向けた具体的提言を答申した。その背景には、 医療全体を俯瞰するような基本的な法律が無い ため、医療法あるいは医師法等の個別的な法律 に齟齬を来して全体が十分に機能していない状 況があるからである。

更に、患者団体あるいは市民団体を中心とし て患者の権利を中心に据えた医療基本法の制定の向きがある。そして全国各地で市民向けのシ ンポジウムが活発に開催されている状況にある。

日本医師会としては、患者の権利のみを強調 した医療基本法では我が国の医療を守ることは 出来ないという立場から、日本国憲法と医療関 連の個別法を繋ぐ医療基本法の制定を目指して いる。具体的には配付している資料を基にし、 医療関係者と市民を対象として昨年の12 月22 日に日本医師会の主催による医療基本法制定に 向けての市民公開シンポジウムを開催し大変好 評を頂いた。その中で、同様の趣旨のシンポジ ウムを各ブロックにおいて開催して頂きたいと の希望を申し上げたところ、九州医師会連合会 におかれては早速全国に先駆け、2 月9 日に福岡 県において開催して頂ける旨のご連絡を頂いた。 これを切っ掛けにし、全国各ブロックで開催し て頂くシンポジウムで様々な意見をお聴きした 後に、日医として会内委員会の答申から日医の 見解に格上げした素案を作成し、当局ならびに 国会議員との折衝に移りたいと考えている。

(12)社会保険診療に関する消費税について(熊本県)

【提案要旨】

社会保障と税の一体改革大綱により、平成 26 年4 月には8%に消費税の増税が行われる。 同時に次期診療報酬改定も重なっており、医療 機関にとっては困難な局面に対峙することにな ると予想される。

この問題は政府税制調査会や中医協の「医療 機関における消費税負担に関する分科会」等で 協議されていますが、日医は「社会保険診療報 酬等に対する消費税の非課税制度を仕入税額が 控除可能な課税制度に改めること、設備投資に 係る消費税は公費による特例の創設」を主張し ます。

12月中旬の衆議院総選挙の結果にも左右さ れると思われるが、その後の議論の進捗状況、 日医主張の案件が実現する可能性や改革大綱に 示されている「医療保険制度において手当する」 との文言への対応策等についての見解と、九州 各県の消費税に対するご意見をお伺いしたい。

<各県の主な意見>

消費税については各県とも大きな問題と位置 付けており、非課税のまま8%、10%と引き上 げられれば、医療機関の経営は成り立たず廃業 を余儀なくされるところも出てくる可能性があ ることから、早急な改善を求めるとする意見や、 中医協及び政府税調を始め政治家、患者団体、 マスコミ等を含め多面的に対応すべきとの意見、 設備投資に係る消費税については早急な手当て が必要であり、診療報酬の転嫁は患者負担を増 やすことになる上、過去2 回と同じ轍を踏まな いようにするべきとの意見等が提案された。

□日医 鈴木常任理事

昨年8 月に成立した消費増税法においては、 非課税制度のまま高額投資に係る消費税負担に ついては、一定の手当を行うことを検討すると 同時に厚労省が医療機関の消費税負担について 検証する場を設けることが決まった。このこと は、長い間消費税分は診療報酬に上乗せしてい ることから負担の問題はないとされてきたこと からすると非常に大きな前進と言える。

設置された中医協における消費税の分科会に は、日本医師会から今村副会長と私が参加し議 論を続けている。診療報酬に消費税分を上乗せ する現行制度は診療側からは勿論のこと、支払 側の視点から見ても非課税と言いながら患者、 被保険者、事業主が消費税負担を負わされて いるという不透明な仕組みとして認識されてい る。中医協の消費税分科会ではこの点での両者 の意見はほぼ一致しており、患者負担、被保険 者負担、事業主負担を増やすことなく、透明性 を確保する課税制度に向けて十分合意出来る内 容である。

しかしながら分科会の性格上、決定すること は出来ないことから、昨年11 月に横倉会長を 筆頭に三師会の会長、四病院団体の会長を含む 医療団体の幹部が厚労大臣と財務大臣に面会 し、税調等においても医療に係る消費税の課税 のあり方を検討する場を設置するよう連名によ る要望書を提出した。その後、総選挙による政 権交代となり、それにより政府税調の仕組みから党税調の仕組みに変更されたが、私共として は中医協消費税分科会での検討と平行して税制 を議論する場での議題として検討するよう求めている。

去る1 月24 日に決定された平成25 年度税制 改正大綱においては、残念ながら8%段階での 複数税率導入及び社会保険診療の課税化は明記 されなかった。大綱には「医療に係る税制のあ り方については、消費税率が10%に引き上げら れることが予定される中、医療機関の仕入れ税 額の負担及び患者等の負担に十分配慮し、関係 者の負担の公平性、透明性を担保しつつ適切な 措置を講じることが出来るよう、医療保険制度 における手当のあり方の検討等とあわせて医療 関係者、保険者等の意見も踏まえ、総合的に検 討し結論を得る」と記載されている。この記載 を踏まえ、今後の対応について日本医師会とし て早急に検討を進めて参りたいと考えており、 引き続き先生方のご支援をお願い申し上げる。

■熊本県

元々民主党は、軽減税率、複数税率は否定し ていたが、自民党は今回の8%では軽減税率を しないとのニュースが流れている。平成元年の 消費税導入と平成9 年の増税の際に診療報酬改 定においてその分を上乗せして手当済みとされ たように、今回も同様に扱われることが無いの か、その可能性について日医はどう対応を考え ているのか伺いたい。

また、神戸地裁での裁判の件だが、医療機関 が勝訴したとは言え、厚労省は盛んに1.53% が生きていると言っている。仮に今後ゼロ税率 になった場合、この1.53%を理由に税務署か らの戻しは無いと主張されることもあり得る。

□日医 鈴木常任理事

10%の段階では課税も含めて検討すること になると思うが、8%は現行制度の延長という ことになるかと思う。ただ、高額投資を切り分 けるとして調査を実施することになっている。 なお、この財源については診療報酬ではなく別 に確保すべきと訴えている。

年末年始にかけて何回か消費税分科会が開か れる予定であったが、今月31 日の分も含めて 全て中止になっており、中々方向性が決められ ない状況にあるようである。

設備投資については、出来る限り医療機関に平等に手当される方向で議論を進めたい。

当然、これまでのような不透明な形にはならないよう対応していきたい。

印象記

理事 平安 明

次期診療報酬改定の要望事項に係る医療保険対策協議会に引き続いて医療保険対策協議会が同 じ会場で執り行われた。内容は先に行われた会議と重複する点も多かったため、それ以外の項目 を中心に話し合われた。詳しい内容は議事録を参照して頂きたい。

毎回取り上げられる協議事項として個別指導や監査に関することがあるが、今回は指導や監査 に対する事前、事後の医師会の対応についての情報交換が行われた。当県からの提案事項でもあ ったが、当会における新規個別指導対象医療機関に対する事前の勉強会や個別指導後の事後確認、 郡市医師会での保険勉強会といった取り組みが参考になるとのコメントを頂いた。今後も医師会 の重要な役割として、会員医療機関に対する情報提供や勉強会を随時行っていく必要があると感じた。

その他、医療基本法や消費税について議題に上がった。特に消費税問題は中医協消費税分科会 でも検討するとのことだが、最終的にはおそらく政治的に決着するのではないかと思われる。そ う考えるとやはり次の参議院選挙は極めて重要と言わざるを得ない。

今回の協議事項は若干地味な内容であったが、現場の声をどのようにして具体的な形にしてい くかという意味では、日医執行部の先生方のコメントは分かりやすかった。社会保障全体のあり 方をどうしていくかという時に、その中に声を届けられないのでは議論にもならないという事で ある。会内の代表者を国政に参加させることが当面の重要課題であることは論を待たないであろ う。しかし、本当に大事なのは、どのような声を届けるのかということであり、地味に感じるが やはりこのような協議会で繰り返し協議することは意味があると改めて感じた。協議会後の懇親 会には羽生田副会長も参加し意気込みを述べておられた。