平成24年度都道府県医師会

共同利用施設担当理事連絡協議会

理事 本竹 秀光

平成24 年度 都道府県医師会

共同利用施設担当理事連絡協議会日時:平成25 年1 月16 日(水)14:00 〜 16:00

場所:日本医師会館小講堂・ホール

司会:日本医師会常任理事 葉梨之紀1. 開会

2. 挨拶 日本医師会会長 横倉義武

3. 議事

- (1)医師会立病院と公的医療機関について

平子哲夫(厚生労働省医政局指導課医師確保等地域医療対策室長)- (2)公益社団法人移行後1 年を振り返って

伊藤丈雄(函館市医師会長・医師会共同利用施設検討委員会委員)- (3)在宅医療政策の最近の動向について

平子哲夫(厚生労働省医政局指導課在宅医療推進室長)- (4)医師会共同利用施設を巡る諸問題についての協議・質疑応答

4. 総括 日本医師会副会長 今村 聡

5. 閉会

去る1 月16 日(水)日本医師会に於いて、 標記連絡協議会が開催された。協議会では、厚 生労働省医政局事務官より「医師会立病院と公 的医療機関について」「在宅医療政策の最近の 動向について」それぞれ説明があり、医師会共 同利用施設を巡る諸問題について質疑応答が行 われた。また、伊藤丈雄函館市医師会長から「公 益社団法人移行後1 年を振り返って」と題し事 例報告が行われたので、以下に会議の模様を報 告する。

挨 拶 日本医師会長 横倉義武

医師会共同利用施設については、2011 年4 月現在、医師会病院が84 施設、健診・検査セ ンター等が175 施設、訪問看護ステーション・ 地域包括支援センターなどの介護保険関連施設 を合わせると1,310 施設に上る。高齢化がます ます進展する現状においては、国民が地域で明 るく健康的に生活するために、急性期から慢性 期、在宅医療を通じて切れ目のない医療・介護が必要である。そのためには、地域医師会が運 営する医師会共同利用施設が、各地域で中核と なり取り組んでいくことが望まれる。

医師会共同利用施設には、運営上の問題をは じめ様々な問題が山積している。これらは地域 毎に事情や課題が異なる。本日の協議会を通じ 問題の共有化を図りながら、諸課題解決の手掛 かりになればと思う。

議 事

(1)医師会立病院と公的医療機関について

厚生労働省医政局指導課

医師確保等地域医療対策室長 平子哲夫

○公的医療機関制度について

公的医療機関については、戦後間もなく公的 医療機関制度が設けられた。医療機関の整備が 不十分であった時代に、必要な医療の確保・向 上を進める必要があったことから、一般の医療 機関に常に期待することのできない業務(農山 村地域等の不採算地域での医療の提供や生計困 難者に対する無料・定額診療等)を公的医療機 関として指定することにより実施していただく ことを目的とした。また、行政的関与を加えつつ、 医療提供体制の整備に努めてきた制度である。

具体的に行政の関与については、(1)厚生労 働大臣が公的医療機関の設置を命ずることがで きる。(2)厚生労働大臣又は都道府県知事は、 公的医療機関に対し、医療の確保等に関する命 令を行う権限を有する。(3)都道府県知事が、 病院の開設や病床増加の許可を与えないことや 休眠病床の削減命令を行うことができる等、制 度上の関与として定められている。

○公的医療機関の追加指定について

現在では、民間も含め多くの医療機関が救急医療等の様々な役割を担うようになってきた為、昭和31 年以降、新たな指定は行われていない。

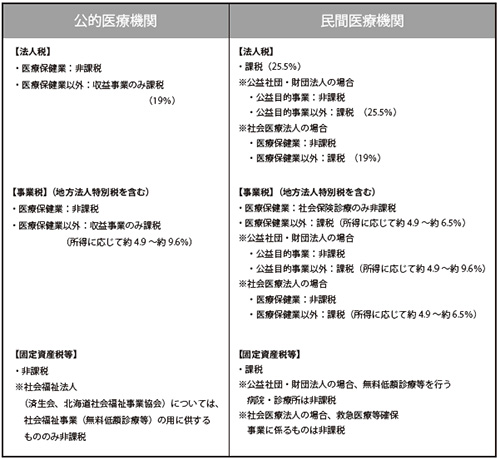

○税制措置について

現在の公的医療機関については、法人税・事 業税等が非課税とされているが、新たに指定する場合には、政府税調や与党税調での議論を経 て、法人税法の改正等をする必要があるため、 逆に課税強化の議論の端緒となりかねない懸念がある。

また、医師会立病院については、公益認定を 受ければ公益目的事業は非課税になる。また、 一般社団・財団法人(非営利型)であっても、 医師会が行う開放型病院等は非課税とされてい ることに留意が必要である。

○補助金について

都道府県が補助金の対象医療機関を選定する 際、公的であるか民間であるかを判断基準とは していない。医療計画への位置付け等、その行 う医療の内容で、補助の対象か否かが判断され るべきものだと考えている。

なお、不採算医療等の機能を担う公的病院等 に対する市町村からの助成については、特別交 付税措置が公立病院に準じて実施されている。

具体的に、平成21 年度からは対象となる公 的病院等として、公的医療機関に加え、特例民 法法人、公益財団法人、公益社団法人等が追加 され、現在では「医師会立病院」も当該措置の 対象となっている。また、平成23 年度からは 都道府県からの助成も特別交付税措置の対象と なっている。公的医療機関と民間医療機関の税 制上の取扱いの違いについては図1 参照。

図1 公的医療機関と民間医療機関の税制上の取扱いの違い

(2)公益社団法人以降後1 年を振り返って

函館市医師会・医師会共同利用施設

検討委員会委員 伊藤丈雄

本会では、平成21 年より日医の新公益法人 制度に関するモデル研究事業として、公益社団 法人化に向け取り組んできた。当初は地域医療 の質の向上を図り、以って住民が安心して暮ら せる地域社会の実現に寄与する事業として、大 きな一括りで「地域診療所が共同で利用可能な 開放型病院の運営」を目指したが、所管官庁か ら認められず修正申請を行った。具体的には次 の8 項目に区分した。1)地域の診療所が共同で 利用可能な開放型病院の運営、2)函館市内及び その近郊住民の健康を増進する事業、3)准看護師及び看護師の養成事業、4)広域救急医療対策 事業、5)学術及び科学技術の振興を目的とする 事業、6)健康教育事業、7)学童の保健管理、教 職員の健康管理、就学・就園予定者健康診断事業、 8)救急医療啓発事業及び休日夜間診療対策事業 がそれぞれ独立した事業として認められた。

その後、公益社団法人認定1 年が経過したこ とから昨年9 月に所管官庁より「運営組織及 び事業活動の状況に関する立ち入り検査」が行 われた。その結果、1)の病院運営事業(746 万 5 千円増)、3)の看護養成事業(2,100 万円増) の黒字について「収支相償を満たしていない」 と指摘を受けた。その後、別途要因と基準を満 たすために講じる措置など、詳細な報告書の提 出を求められ、何とか理解を得ることが出来た が、公益目的事業の中で黒字が発生した場合に は、その処理に対して執拗に指導される。今後 の対応策としては、「特定費用準備資金」として積み立てを行う等して、収支相償を満たすよ うな決算処理を心がけなければならない。

この他、移行時に検討してきたメリット(▽ 会員の意識の高揚と公共性のアピール▽種々の 補助金を受けやすい▽国公立の事業(健診等) を受けやすい▽税金面の軽減)は、正直未だ効 果的に良かったとは言い難い。また、デメリッ トは、公益目的事業の展開における抑制や法制 下における事務の煩雑化と増加、更に厳格化が 挙げられる。本会は8 つに事業が区分されたた め、相互間での収支調整が難しい点が大きな問 題である。今後難題を克服すべく所管官庁との 折衝を重ねていく。

(3)在宅医療政策の最近の動向について

厚生労働省医政局指導課

在宅医療推進室長 平子哲夫

厚生労働省では、高齢化による医療需要の増大や今後の死亡者数の増加などから、療養の場 及び看取りの場の確保は喫緊の課題と捉えて おり、2012 年度を「新生在宅医療・介護元年」 と位置付け、行政で考えうる施策・手段を投じ て各種支援(在宅医療を担う人材の育成、実施 拠点の整備、患者へのサービス支援等)の推進 を図っている。

○在宅医療に関する国民のニーズ及び推進にあたっての課題

国民の6 割が何らかの形で自宅での療養を 望んでいるが、在宅医療の推進にあたっての課 題としては、1)在宅医療・介護サービス供給量 の拡充、2)在宅医療者の後方ベッドの確保・整 備、3)24 時間在宅医療提供体制の構築等があ げられるが、中でも家族の支援が最も重要であ り、在宅療養移行や継続の阻害要因ともなって いる。

○都市部における医療提供体制のあり方

2025 年までの都道府県別高齢者人口(65 歳 以上)の増加数は、大都市圏(東京、神奈川、 大阪、埼玉、愛知、千葉、北海道、兵庫、福岡) で全体の約60%を占める。都市部は医療資源 に恵まれているとの声もあるが、今後の医療を 考えた場合、都市部における医療提供体制のあ り方は大きな課題となる。高齢者の急速な増加 は、医療需要の急激な集中化を招くことが予測 される。

○医療・介護機能再編の方向性

医療・介護分野における数値で見た主なサー ビスの拡充については、現況と2025 年(平成 37 年)を対比してみると、病床数はそれ程変 わりないが、平均在院日数をかなり短縮するこ とによる効果を見込み、同程度の病床数として いる。その一方で、退院後の在宅医療ニーズの 需要が増す。在宅医療は1 日あたり「12 万人増」 の29 万人を見込んでいる。また、在宅介護は 「143 万人増」の463 万人を見込み、訪問看護は、 1 日あたり「20 万人増」の51 万人を見込んで いる。今後、社会保障の機能強化を行うべく、充実と併せて重点化や効率化を検討していく。

○在宅医療・介護連携・推進にあたっての課題

1)現状を将来に投影した場合、1 日当たり入院 者数は133 万人から162 万人(2025 年)に増 加する。このニーズに対応する必要病床数も急増が見込まれる。

2)都市部における高齢者数の増加は深刻である。

3)現場からの課題として、ケアマネージャーは 医師との連携が取り辛いと感じている。また、 医師も生活支援に関する関心も高いとはいえ ず、医療と介護の連携が十分ではない。

4)供給体制についても、訪問診療を提供してい る医療機関は、病院が3 割、診療所が2 割程度 であり、十分とは言えない。

○医療計画の見直しについて

現在、各都道府県で策定中の医療計画につい ては、新たに在宅医療に関して、昨年度指針を 作成した。この指針に基づき「在宅医療に係る 圏域の設定」については、従来の二次医療圏に 拘らず、少し小さな生活圏で対応したほうが良 いケースもあるかと考える。また、個別の事業 目標等を設定していただくことをお願いしてい る。当医療計画にしっかり位置づけていただく ことが、今後非常に大事になる。

○平成23 年度在宅医療連携拠点事業総括

全国10 ヵ所で事業を展開してきたが「地域 全体を見渡せ、中立的な立場で関係者間の調整 を行うことができる」ことが、非常に重要なキ ーワードとしてあがってきた。一事業者が行っ た場合、患者の取り合いの要素が無きにしも非 ずであり、市町村が中心となり郡市区医師会等 と連携協力し推進していく方向性が適切であろ うとの分析結果が出ている。

○平成25 年度概算要求における在宅医療連携拠点事業の強化

地域の実情にあわせて、1)症状が急変した時 の対応の強化、2)薬物療法提供体制の強化、3)小児等の在宅医療提供体制の強化について、連携体制の構築を目指していきたい。

また、昨日(15 日)政府の中で決定した補 正予算案(地域医療再生基金積み増し)の中で、 在宅医療に取り組む方針が示されているところである。

○在宅医療・介護連携にあたっての郡市区・都道府県医師会へのお願い

在宅医療・介護を推進するためのキーパーソ ンは、郡市区医師会、市町村、都道府県医師会、 都道府県の4 者である。何れが欠けても成り立 たない。郡市区医師会には、1)多職種協働によ る在宅医療の提供やそのための研修への参加、 拠点事業への協力について、地域医療を担う医 師に呼びかけていただきたい。2)市町村と連携 し、地域の在宅医療に携わる医療機関への働き かけ(24 時間体制のバックアップ体制の調整、 後方病床を果たす病院への協力依頼等)をお願 いしたい。3)郡市区医師会を一つの核として、 地域医療関係団体への働きかけや連携調整をお願いしたい。

都道府県医師会には、郡市医師会へサポート や県全体での統一性や取り纏め、県行政との交渉 等をお願いしたい。また、都道府県と市町村が しっかり連携し対応するよう支援いただきたい。

(4)医師会共同利用施設を巡る諸問題について

協議・質疑応答

各県から寄せられた質問・意見等を含め、医 師会共同利用施設を巡る諸問題について活発な 意見交換が行われた。

1)医師会立病院に対して、日本医師会からの補助金や助成金の交付をお願いしたい。(鹿児島県医師会)

・葉梨常任理事は、自治体から正しい評価を受 け、正当な補助金の配分がなされるべきであ るとした上で、日医からの補助金交付につい ては、医師会立病院の開設主体・病院規模が 多種多様であり、会費収入で運営している日 医としては、余裕がなく実効性に乏しい内容 になってしまうと回答した。しかし、国に対して、高額医療機器購入や補助事業の更なる 拡充、福祉医療機構への低金利の融資等を働 き掛けていると説明があった。

2)今後ORCA とオンライン可能な電子カルテの開発はあるか。(函館市医師会健康検査センター)

・葉梨常任理事は、電子カルテを開発する予定は ないと回答した。その理由として、診療科・診 療スタイル・年齢層・操作の好み等、多種多 様な異なる要素があり、大手メーカーが膨大 な費用をかけ開発していることやターゲット 絞り設計に着手することは難しいと説明した。

3)医師会立病院が公的医療機関として認められるためには、公益社団法人であることが必須条件か。(栃木県医師会)

・葉梨常任理事は、公的医療機関は医療法によ るものである。また、公益社団法人は、公益 法人認定後によるものであり、枠組みとして は全く異なるもので、公益が必須条件にはな らないと回答した。また、この問題について は、先ほど平子室長から解説のあったとおり であると補足した。

4)医師会立病院を地域の基幹病院として将来に 亘り安定した運営を行うために、公的医療機 関へ位置付け願いたい。(公益社団法人益田市医師会)

・葉梨常任理事は、医師会立病院が地域住民の 健康に貢献し、公的な役割を担っていること は周知の事実である。献身的な取り組みに対 し、正当に評価できる方法がないか等、今後 委員会でもしっかり検討していきたいと回答 した。その上で、平子室長からの説明を例に あげ「都道府県は医療計画への位置づけ等、 その行う医療の内容で判断すべき」と述べ、 行政への理解を深めていただくよう要請した。

この他、各県から厚労省に対し、財政措置の あり方や後方病院への支援、訪問看護師への診 療報酬上の優遇、医師法第31 条の見直し等について、厚労省へ要望があった。

総括 日本医師会副会長 今村 聡

・公的医療機関の取り扱いについては、医療法 改正を求める意見もあったが、大きなハード ルであり時間も要する。問題の発端は、名称 によって補助金等の待遇に差が生じていると ころである。厚労省から説明があったとおり、 都道府県の補助金対象の選定は、医療計画へ の位置づけなど行う医療の内容で判断すべき であり、同計画へ反映できるよう是非強調頂 きたい。

・厚労省から出される様々なポンチ絵について、 医師会の名称が一つも出て来ないことに大変 不満を持っている。我々医師会が本当に重要 であるならば、絵の中にしっかり医師会の文 言を入れて頂くようお願いしたい。

・恐らく都道府県の担当者は、裁量行政により 自らの判断で進めている節がある。厚労省が きっちり絵の中に位置づけることで、都道府 県行政も医師会の役割を改めて理解していた だけるものと考えている。

・函館市医師会から報告のあった公益社団法人 に関する件については、医師会事業を8 つに 区分しなければならず、そのため、収支相償 を満たすのに苦労し返って公益法人としての 活動が制限されかねないことになった。国民 のために公益事業の拡大するはずが、逆に活 動が制限されるというおかしなことになって しまっているので、この点については日医も 経過を注視しながら強く要望していきたい。

・在宅医療については、是非とも医師会が積極 的に関わっていただきたいと考えている。地 域の中で関係職種を取り纏めることが出来る 団体は医師会をおいて他にない。また、地域 の中で共同利用施設を有する医師会において は、在宅医療推進の拠点となっていただけれ ばと考えている。

・今日の議論を踏まえ、日本医師会として全国 医師会の共同利用施設の発展に向けて一層力 を注ぎたいと思っている。

最後に葉梨常任理事から閉会の挨拶があり、連絡協議会を終了した。

印象記

理事 本竹 秀光

平成24 年度 都道府県医師会共同利用施設担当理事連絡協議会が平成25 年1 月16 日に日本 医師会館で開催された。

初めに横倉会長から挨拶があった。その内容は、高齢化がますます進む我が国において、国民が 健康的な生活を送るためには、急性期から慢性期、在宅医療を通じて切れ目のない医療・介護が必 要であるが、その中核的役割を担う医師会共同利用施設(医師会病院84 施設、健診・検査センタ ー175 施設、訪問看護ステーション・地域包括支援センターなどの介護保険関連施設1310 施設) で山積している様々な問題をこの協議会で討論し解決の糸口をみいだしてほしい旨であった。

議事の一番目は、医師会立病院と公的医療機関についてと題して、厚生労働省医政局指導課医 師確保等地域医療対策室長の平子哲夫氏によるプレゼンテーションが行われた。はじめに、公的 医療機関設立の背景について述べられ、それらの施設に対する税制措置、補助金などについての 説明がなされた。医師会立病院は公益認定を受ければ公益目的事業に関しては非課税になること、 また、公立病院に対すると同等の特別交付税措置も条件を満たせば受けられるとの事であった。 具体的には、平成21 年度からは特別交付税措置が受けられる対象に特例民法法人、公益財団法人、公益社団法人が追加されたが、医師会立病院も公益財団法人に移行すればその対象となる。更に 平成23 年度からは公的病院等に対する財政措置の拡充が行われた。すなわち、公立病院を有し ている都道府県・市町村にある医師会病院であっても交付税措置が受けられるように改善されて いる。沖縄県で唯一の北部地区医師会病院も公益財団法人に移行すれば同等の税制措置が受けら れると言うことである。

議事の二番目は公益社団法人移行後1 年を振り返ってと題して、函館医師会会長の伊藤丈雄先 生からの報告であった。まず、公益認定を受けるのにかなりのハードルがあった。医師会が行っ てきたさまざまの事業が一括りで運営することができず、最終的に8 つの独立した事業に分け、 ようやく認定を受けたなどの苦労話が報告された。また、決算についても同様で、それぞれの事 業の収支相償も厳しく指摘されたようで、特定費用準備資金などの対策を行う必要があると述べ ておられた。しかし、会員の意識の高揚と公共性のアピール、税制措置の優遇、補助金が受けや すいなどの面でのメリットも同時に述べておられた。

議事の三番目は平子室長による在宅医療政策の最近の動向についてであった。国民の6 割が何 らかの形で自宅での療養や看取りを望んでいることから始まった、在宅医療政策であるが、現状 はあまり機能していない。在宅医療推進があまり進まない大きな要因の一つが家族の支援である。 介護される側に介護してくれる家族への負担を気にして在宅を望めないと言う現状があるようで ある。在宅医療を推進させるためには家族の支援が重要でありそのための対策として、(1)在宅 医療・介護サービス供給量の拡充、医療・介護の連携によるサービス質の向上及び効率化(2)在 宅療養者の後方ベッドの確保・整備(3)24 時間在宅医療提供体制の構築を掲げ、2012 年度を新 生在宅医療・介護元年と位置づけ、推進を図っていると室長は述べられた。これらの対策が前進 するには各医師会の協力が不可欠であると支援を要請した。

お知らせ

文書映像データ管理システムについて(ご案内)

さて、沖縄県医師会では、会員へ各種通知、事業案内、講演会映像等の配信を行う「文書映像データ管理システム」事業を平成23年4月から開始しております。

また、各種通知等につきましては、希望する会員へ郵送等に併せてメール配信を行っております。

なお、「文書映像データ管理システム」(下記URL 参照)をご利用いただくにはアカウントとパスワードが必要となっており、また、メール配信を希望する場合は、当システムからお申し込みいただくことにしております。

アカウント・パスワードのご照会並びにご不明な点につきましては、沖縄県医師会事務局(TEL098-888-0087 担当:平良・池田)までお電話いただくか、氏名、医療機関名を明記の上omajimusyo@okinawa.med.or.jp までお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。

○「文書映像データ管理システム」

URL:http://www.documents.okinawa.med.or.jp/

※ 当システムは、沖縄県医師会ホームページからもアクセスいただけます。