体外受精・胚移植(IVF-ET)の現状と問題点

琉球大学医学部附属病院産婦人科 助教 銘苅 桂子

【要旨】

女性の社会進出によって晩婚化がすすみ、初婚・初産年齢は高齢化の一途をたど っている。今や、不妊で悩むカップルは7 組に1 組ともいわれている。以前の「不 妊治療」は排卵誘発を中心としたもので、あくまでも自然の生殖過程を再現するも のであった。しかし、体外受精・胚移植の確立により、男女の交わりを経ないで子 供をもうけることが可能となった。すなわち、卵子と精子とを体の外で受精させて できた受精卵を子宮内に戻すことにより、治療不可能な不妊とされていた卵管のな い女性、高度の精子の障害をもつカップルも妊娠可能となった。さらに、他人の卵 子や精子、そして子宮を用いて児をもうけることが現実のものとなった。50 歳の 女性が海外で卵子提供を受けて出産した例や、癌で子宮を摘出された女性が外国人 女性の子宮を借りて自身の子を出産した例など、マスコミを騒がせたのも記憶に新 しい。今回は、この体外受精・胚移植の原理・現状について解説する。

不妊症とは

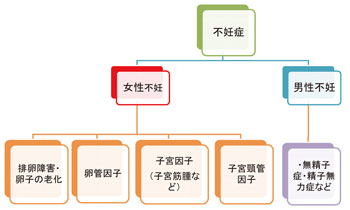

不妊症でないカップルが1 年以内に妊娠する 確率が約80%、さらに2 年経過すると約90% のカップルが妊娠にいたるというデータより、 2 年以上経過しても妊娠しないカップルを「不 妊症」と定義している。しかしながら、晩婚化 により40 歳前後で結婚された女性に2 年間も 待機していただく余裕はない。なぜなら、女性 の不妊の一番の原因は年齢、卵子の老化である からである。ヒトも哺乳類であるため出産に適 した年齢があり、具体的には25 歳から35 歳 ごろである。37 歳を超えると妊娠率は急激に 低下し、40 歳を超えると妊娠率の低下とさら には流産率の上昇(およそ1/3 は流産するとい われる)を認め、妊娠を望む40 代女性が出産 まで無事にこぎつけるのはごくわずかである。 従って、従来不妊症の原因とされてきた1)排卵 因子、2)卵管因子(卵管閉塞や卵管切除後など)、 3)子宮因子(子宮筋腫や子宮内膜ポリープ、子宮内癒着など)4)頸管因子、5)男性因子(乏精 子症や精子無力症、無精子症)のなかでも(図 1)、1)排卵因子、即ち卵子の老化が不妊の原因 と考えられる症例が増加している。

図1 不妊原因

体外受精・胚移植とは

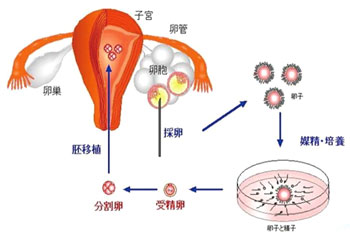

体外受精・胚移植(IVF-ET : in vitro fertilization embryo transfer)とは、卵子と精子とを体の外で 受精させ、できた受精卵を子宮内に戻すことにより妊娠を期待する方法である(図2)。本法 は、1978 年に、世界ではじめて英国で出産例 が報告され、イギリスの生理学者ロバート・G・ エドワーズは、この業績により2010 年度のノ ーベル生理学・医学賞を受賞している。当初は “試験管ベビー” と表現されることもあったが、 現在は「生殖補助医療(Assisted Reproductive Technology : ART」と称して治療は一般的と なり、全世界で約30 万例の出産例が報告され ている。本法は、これ以外の治療法によっては 妊娠成立の見込みがないか極めて少ないと判断 される 1)卵管性不妊症 2)男性不妊症 さらには 3)排卵誘発や人工授精などの不妊治療を十分に 行っても妊娠に至らない症例も体外受精・胚移 植の適応となる。また、婚姻関係にあるカップ ルに限って行われる。

図2 体外受精・胚移植の流れ

体外受精・胚移植の方法

1. 排卵誘発(調節卵巣刺激法)

通常の月経周期で排卵する卵子は1 個である が、体外受精においては排卵を誘発することに よって複数の卵胞を発育させ、同時に複数個の 卵子を採取する。調節卵巣刺激法には、排卵誘 発剤(注射剤:ヒト閉経後ゴナドトロピンある いは内服薬:クロミフェン)の投与時期、投与方法によりさまざまな方法があり、複数の胚を 得ることでより妊娠の可能性が高い良好な胚を 選択することを目的としている。卵巣機能、年 齢、これまでの治療経過を総合的に判断し、よ り良好で複数の卵子が得られる刺激方法を選択 する。しかし、卵巣機能が低下した症例に連日 の注射による排卵誘発を行い、採卵数が1 個〜 3 個未満であるような場合は、患者の身体的・ 精神的・経済的負担を増加させるばかりである。 そのような卵巣反応不良例には、より低刺激な 内服薬のみでの刺激、または自然排卵周期での 採卵を行う。

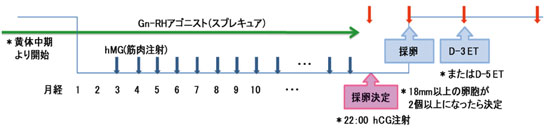

卵胞の発育をホルモン検査や超音波断層法で 観察し、採卵に適当な大きさと判断されたら、 超音波断層法を用いて経腟的に卵胞(卵巣)に 針を刺し、卵子の採取を行う。採卵は静脈麻酔 または局所麻酔下に行う。図3 に当科で主に施 行されている調節卵巣刺激方法を示す。

2. 精子の準備

採卵当日の朝、精液採取を行っていただく。 採取した精液を培養液で洗浄、培養し、運動の 良い精子を回収する。

3. 媒精と顕微授精

卵子と精子を一定の環境の中で共培養し、 受精を促す(媒精)。媒精によって受精でき ない症例は顕微授精の適応となる。顕微授精 とは、顕微鏡下に卵子をピペットで固定し、 不動化した精子をマイクロピペットで卵細胞 内へ注入することで授精させる方法である(図4)。

乏精子症、精子無力症、授精障害がその適 応となる。無精子症の症例に対しては精巣生 検にて精巣から直接精子を採取し、凍結する。女性の採卵当日に凍結精子を融解して顕微授 精を行う。

図3 調節卵巣刺激(ロング法)

図4 顕微授精

4. 胚移植と黄体期管理

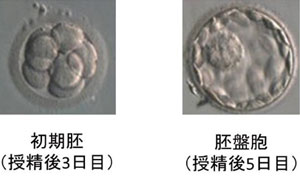

受精卵(胚)の移植時期は施設によって異な るが、3 日間の培養ののち8 〜 10 個の細胞に 分裂した胚(初期胚)を子宮内に移植する場合 と、胚盤胞という状態になるまで、5 〜 6 日間 の長期培養を行い移植する場合がある(図5)。 受精卵が子宮内膜に生着(着床)し、妊娠が成 立するまでホルモン剤の投与を行う。

図5 初期胚と胚盤胞

5. 移植胚は1 個へ、そして余剰胚の凍結

現在、日本産科婦人科学会の会告により、体 外受精において移植する受精卵(胚)は原則1 個、35 歳以上や2 回以上の不成功例に対して は2 個移植までが許容される、となっている。1 回に移植する胚の数を減らすことで、双胎 や3 胎などの多胎妊娠を予防するのが目的であ る。残った胚が良好である場合、それを凍結保 存し、後の治療周期で移植する。凍結保護剤を 用いて、瞬時に凍結することのできるガラス化 凍結法により胚を凍結し、液体窒素のタンク内 に保存する。

6. 体外受精・胚移植の成績と胚提供による体外受精

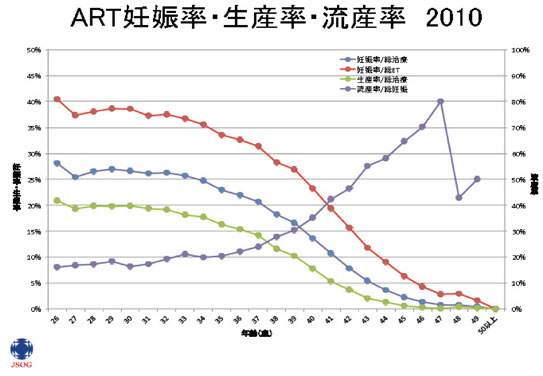

日本産科婦人科学会報告によると、2010 年 に日本で施行された体外受精の治療総数は24 万周期を超えた。2010 年の出生児107 万人の うち28,945 人 (2.7%) が体外受精によって出 生しており、クラスに1 人は体外受精で出生した児がいる確率となる。日本ではこれまで 累積で271,380 人の出産例が報告されている。 2010 年の詳細をみてみると、胚移植あたりの 妊娠率は約28%と高いが、治療あたりの生産 率は11%と低下し、流産率は約25%と自然妊 娠の流産率(約10%)よりも高率であること が報告されている(平成24 年度、日本産科婦 人科学会報告)。

図6 体外受精・胚移植の治療成績(日本産科婦人科学会,2010 年)

その理由の一つとして、高齢者の治療周期が 著増していることがあげられる。2010 年に施 行された24 万周期のうち約86,500 周期(36%) が40 歳以上の症例だが、図6 に示すように、 39 歳を境に妊娠率が急激に低下し、流産率は 上昇している。

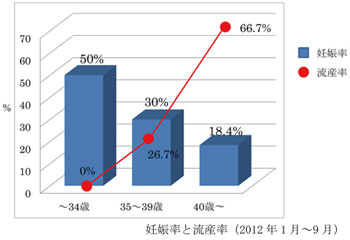

当科での治療成績をまとめると、2012 年1 月〜 11 月の11 か月間において治療周期184 周期、採卵は101 周期、融解胚移植は71 周期 施行された。施行症例の平均年齢は38.4 歳で あり、治療周期の44.6%(82 周期)を40 歳 以上の症例が占めていた。胚移植あたり妊娠率 は28.2%(33/117)、12 週以降の妊娠継続率 は19.7%(23/117)、流産率は30.3%であった。 年齢別に分けた成績を図7 に示す。全国の成績 と同様に高齢化とともに妊娠率は低下し、流産 率が著明に上昇していることがわかる。

図7 当科における年齢別の妊娠率と流産率(2012 年1 月〜 9 月)

米国においては、40 歳以上の症例は成績不 良を理由に第三者からの提供卵子による体外受 精が推奨されている。しかし日本においては、 体外受精の適用を婚姻関係にある夫婦に限定 し、第三者からの提供卵子の使用は施行しないこととして各施設により自主規制されてきた。 第三者提供卵子を必要とする不妊夫婦は、卵巣 形成不全、早発卵巣機能不全(早発閉経)、卵 巣摘出術後、放射線治療や化学療法後などと、 加齢に伴う卵巣反応性低下の例がある。現状で は、第三者提供卵子を用いる治療を国内で受け ることは困難であるため、米国など国外に渡航 して治療を受けた夫婦が、これまで少なくとも 1,000 例程度あると推定されている。しかし、 第三者提供卵子を用いる治療について、明確な ガイドラインが存在しないため、生殖年齢を超 えた高齢女性の妊娠や、健康に重大な影響を及 ぼす疾患を持つ女性が妊娠する可能性がある。 加えて、わが国では親子法など関連法規は制定 後、生殖医療の進歩に対応するための必要な改 定が行なわれておらず、子の権利と福祉が十分 担保されるかどうか懸念がある。 日本生殖医 学会では、治療によって生まれる子の出自を知 る権利への配慮など、子どもの福祉に関する厳 密な条件を設定した上で、提供卵子を使用する ことについてその合理性は十分あるとし、国は、 第三者提供卵子を用いる生殖医療の情報管理の ための、公的管理運営機関の設立と民法上の法 的親子関係を明確化する法律整備について、至 急取り組むよう要請している(日本生殖医学会 「第三者配偶子を用いる生殖医療についての提 言」2007 年)。

8. 安全性について

現在のところ生殖補助医療によって産まれた 子供の先天奇形については、一般集団との差は 認められないとする報告が多いが、一定の見解 が得られていないのが現状である。一方、染色 体異常の頻度は一般集団における発生頻度が約 0.6%であるのに対し、体外受精や顕微授精で の発生頻度は、約3%前後であり高いとするも のが多い1)〜3)。

最近では、体外受精による胚の体外操作が、 インプリンティング異常症を引きおこす可能性 についての報告がみられている。いくつかの遺 伝子では、片方の親から受け継いだ遺伝子のみが発現することが知られ、両親どちらの由来か を覚えていることをゲノムインプリンティング (遺伝子刷り込み)という。体外受精ではこの インプリティングが獲得される時期の卵子と精 子を操作するため、排卵誘発、卵や精子の操作、 培養液などのインプリンティングへの影響が懸 念されている。Beckwith-Wiedemann 症候群は 巨舌、臓器肥大、過成長を特徴とする疾患で、 インプリンティング異常が原因であるとされ、 14,000 人に一人の割合で発症する。ところが、 生殖補助医療で出生した児における発生頻度は 3 〜 6 倍高いとされている4)。これらの問題も 含め、生殖補助医療によって産まれた児の長期 予後に関する調査が最も必要とされている。

終わりに

体外受精が世界中で広く行われるようにな り、その後の30 年以上にわたり高度生殖補助 医療が、不妊症に悩む人たちにもたらした福音 は、はかり知れないものがある。しかし、第三 者提供卵子を用いた治療や体外受精児の長期予後など、なお解決すべき問題は多い。生殖によ って産まれた新しい命は、世代を超えて引き継 がれていく。ゆえに生殖医療の是非は、後の世 代の視点から常に検証され続けなければならな いと考えられる。

参考文献

1) Bonduelle M, et al: Neonatal data on a cohort of 2889 infants born after ICSI (1991-1999) and of 2995 infants born after IVF (1983-1999). Hum Reprod 17: 671-94, 2002.

2) Samli H, et al: Fetal chromosomal analysis of pregnancies following intracytoplasmic sperm injection with amniotic tissue culture.Prenat Diagn 23: 847- 50, 2003.

3) Van Assche E, et al: Cytogenetics of infertile men. Hum Reprod 1: 1-24, 1996.

4) Maher ER, et al. Beckwith-Wiedemann syndrome and assisted reproduction technology (ART). J Med Genet 40:62-64, 2003.

Q U E S T I O N !

次の問題に対し、ハガキ(本巻末綴じ)でご回答いただいた方で6割(5問中3問)以上正解した方に、 日医生涯教育講座0.5単位、1カリキュラムコード(8.医療の質と安全)を付与いたします。

問題

次の設問1〜5に対して、○か×でお答え下さい。

- 問1.不妊症の定義は、妊娠を試みても3 年以上妊娠しないものと定義されている。

- 問2.体外受精の適応は1)卵管性不妊症 2)男性不妊症のみである。

- 問3.注射による排卵誘発にて採卵数が1 個〜 3 個未満であるような卵巣機能が低下した症例には、より低刺激な内服薬のみでの刺激、または自然排卵周期での採卵を行う。

- 問4.日本産科婦人科学会にて、胚移植の個数は全例1 個と決められている。

- 問5.生殖補助医療で出生した児におけるBeckwith-Wiedemann 症候群発生頻度は3 〜 6 倍高いと報告されている。

CORRECT ANSWER! 11月号(Vol.48)の正解

知っておきたいウィメンズヘルス

問題

次の設問1 〜 5 に対して、〇か×印でお答えください。

- 1)思春期における続発性無月経は、原因の明らかな場合、治療は比較的容易である。

- 2)避妊目的の低用量ピルの服用は、未成年者には推奨されない。

- 3)子宮筋腫、子宮内膜症はエストロゲン依存性疾患で、閉経以降に病状は自然軽快する。

- 4)閉経以前には、更年期障害は見られない。

- 5)骨粗鬆症は、圧倒的に女性に多く、閉経によるエストロゲン低下が大きな要因の一つである。

正解 1.× 2.× 3.○ 4.× 5.○