平成24年度第3回マスコミとの懇談会

「女性の自殺関連事象を考える」について

理事 玉井 修

平成24 年11 月15 日(木)沖縄県医師会館において、第3 回マスコミとの懇談会を開催した。

今回の懇談会は沖縄県における女性の自殺関 連事象を考えてみました。沖縄県の男性は自殺 率が高いという事はここ最近様々な議論があり ました。男性はストレスを周囲に相談をせずに、 飲酒やギャンブルに走り、職を失ってドメスティ ック・バイオレンスなどの家庭問題を引き起こし、 遂には離婚されて孤立感を深めて最終的に自殺 へと繋がっていくという自己破滅的な流れが見 えていました。その一方、沖縄の女性は逞しく、 自分自身を取り囲むコミュニティの中で上手に ストレスを発散させて、ひ弱な夫との離婚をむし ろ契機に、より自由に力強く生きていくというイ メージがありました。しかし、2010 年の都道府 県別自殺死亡率の統計によれば、沖縄女性の自殺 率は全国のワースト4 位にランクされるという のです。これは沖縄社会に何かこれまでに無かっ た変化が起きているのでしょうか?直ぐにその 原因を突き止める事は出来ないと思いますが、今 回は専門の立場から様々な切り口で考察して頂 きました。非常に難しく、データもまだ充分に出 揃っていない状況でこのテーマについて考察を 深めて頂いた琉球大学大学院・精神病態医学講座 の近藤毅教授には感謝申し上げます。近藤教授に よれば、沖縄県女性の自殺は全国と比較して若干 40 代〜 50 代の働き盛りで多い傾向があり、これ は自殺の原因として健康問題よりも経済生活問題が関わっている度合いが大きい事が推測され るとの事。やはり、沖縄で長期化する経済不況、 雇用不安、生活の不安が影を落としているのでし ょうか?男性の自殺の原因となっていた社会不 安が、女性の自殺にも大きく関わっている可能性 が見えてきました。更に、今回議論になったのは 女性を取り囲むコミュニティの希薄化です。核 家族が増え、会社や家族の中でも連帯感が希薄で、 コミュニケーションがメールなどの形に変化し、 目を見て話すという本来温かなコミュニケーシ ョンがバーチャル化してしまい、常にネットに繋 がっていないと不安という現状はむしろストレ スの原因にさえなってしまうという事は容易に 想像できます。社会の中で自立した一人の人間と して成熟する事ができず、人格の未熟さを抱えた まま大人になってしまった人たちは、社会の中で 孤立感を深めていくのでしょうか?この様な状 況に対して、マスコミ側の関心も高く今回は17 名と多くのマスコミの皆さんが参加され、闊達な 意見交換ができました。マスコミとしてどの様な 報道が成されるべきなのか、マスコミが果たすべ き役割に関しても多くの意見交換がなされまし た。自殺に至るうつ病の治療に関しても、決して 専門の精神科医師のみの問題ではなく身体科の 医師も関わりを持つべきであるという議論も出 ました。うつ病は最初、身体疾患の形で一般の内 科や整形外科等に受診する事が多いのは周知の 事実です。実際の現場では専門の精神科受診を促すタイミングが難しく、また、折角本人がそ の気になってくれても専門病院はいつも予約が 一杯であるといった現場の苦労も多くあります。 この辺の整備も今後重要な課題になるでしょう。したたかで、逞しいというイメージであった沖縄 女性の自殺という新たな課題にじっくり取り組 まなくてはならない時代になってきているのだ と思いました。

懇談内容

懇談事項

「女性の自殺関連事象を考える」

琉球大学大学院・精神病態医学講座・教授

近藤 毅

世界的にみても、女 性の自殺率は男性の比率 と比べると概ね半分以下 に留まる国が多く、本邦 における予防対策の立案 も、多数を占める男性 の自殺をいかに防ぐか、 という課題に焦点が当たりがちでした。しかし ながら、日本を含むアジア地域では、女性の自 殺率が総じて高く、けっして軽視すべき問題と は思えません。

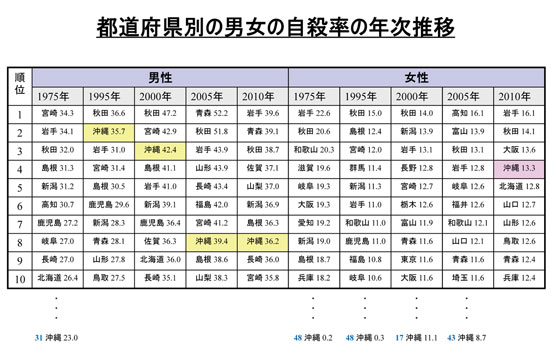

わが国の都道府県別の自殺率に関し、すでに 沖縄県の男性は全国でも上位県となって久しい 一方、長年にわたり沖縄県の女性は低い自殺率 を保持してきました。しかしながら、2010 年 には、女性においても、全国第4 位にまで上昇 してしまい、いまや沖縄県は性別に関係なく自 殺率では上位県に位置付けられてしまいました(図1)。

図1

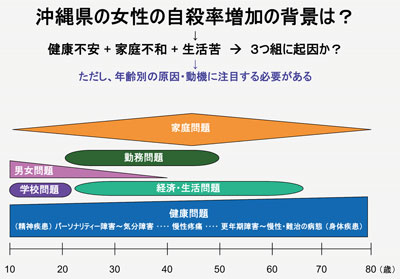

自殺の原因・動機別の内訳(2010 年 警察 庁報告)について、男性では、健康問題(38.7%)、 経済生活問題(27.0%)、家庭問題(13.5%) の3 つに分散されますが、女性においては、健 康問題(62.8%)が圧倒的首位を占め、家庭問 題(16.5%)および経済生活問題(6.5%)が かなり離れて引き続きます。以上より、女性の 自殺においては、健康不安が最大の要因となり やすいと考えられますが、これらの原因・動機 の種類・比率は年齢により異なるため、女性の 場合はライフサイクルに応じた自殺の危険因子 を想定する必要があるでしょう(図2)。

図2

各年齢層における自殺の危険性に至るまでの プロセスを知ることは、有効な自殺予防介入を 図るうえで重要なポイントとなります。また、 一般に、女性は男性よりも援助希求が高いと考 えられており、相談体制を整えるだけでも男性 よりは効果を期待しやすい側面もあります。

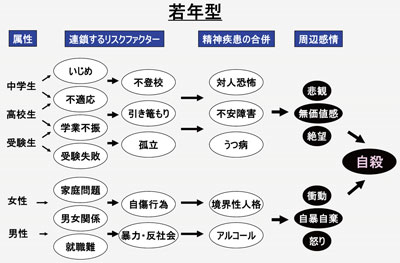

若年者では、自殺行動を起こす直前に制御困難 な負の感情(悲観、無価値感、絶望、衝動、怒り、 自暴自棄)が切迫していることが多く(図3)、傷付きに共感し、願望を受け止めるとともに、感情 のクールダウンと自己の客観視を援助できるカウ ンセラーマインドを有するゲートキーパーにいか に迅速・効率的にアクセスできるシステムを備え ておくか、が問われるかもしれません。

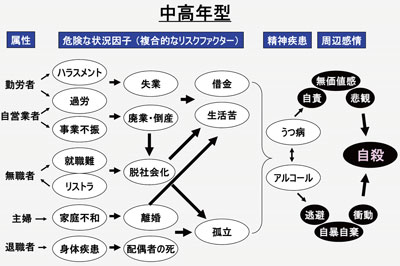

一方、中高年層では、複合的な危険因子を抱 え、徐々に消耗を重ねつつも、未解決のまま無 為な時間が経過し、最終的に死に追い込まれて しまう場合が少なくなく(図4)、複数の危険 因子の同時解決に焦点を当てた多職種相談サポ ート(労働環境改善、就労支援、債務処理、生 活支援、医療・保健相談)へのつなぎが鍵とな りそうです。

図3

図4

老年期においては、病苦・孤立が2 大危険因 子となりやすく、慢性身体疾患に加えて疼痛・ 抑うつ・生活機能低下を伴い、主観的苦痛・悲観・ 無価値感を有し、しかも、社会的な接触を喪失し、 疎外感を抱きがちな高齢者に標的を絞ったアウ トリーチ保健活動が有効かもしれません。また、 コミュニティーの中で、高齢者同士が生きがい を見出し集える場と活動を保証する、セルフヘ ルプや社会交流の機能を持ったサロン作りを行 うことも考えてよいのではないでしょうか。

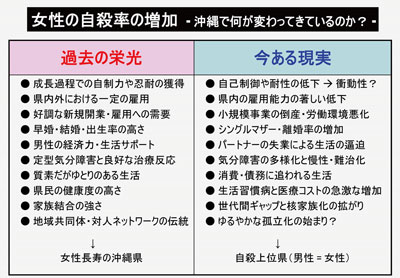

質素であってもゆとりのある生活があり、県 民の健康度も高く、家族結合や地域共同体の対 人ネットワークの伝統のあった沖縄県が誇る女 性長寿は、はたして「過去の栄光」となってし まったのでしょうか。景気・雇用情勢に好転の 見られない近況の中で、離婚率の増加や逼迫す る生活、そして、徐々に拡がり始めた世代間ギ ャップと核家族化の流れは、確かに「今ある現実」として受け止めざるを得ないものかもしれ ません(図5)。しかしながら、長年の間、沖 縄県の高齢女性の自殺率が世界的にみても極め て低いものであったという事実は、沖縄の女性 の間で伝統的に培われてきた何らかの防御因 子が確実に存在していたことを示唆するもので す。温故知新ではありませんが、自殺上位県を 脱却するヒントは、意外にそんなところに隠さ れているものなのかもしれません。

図5

質疑応答

○秋山氏(琉球朝日放送)

沖縄は中高年の方の 自殺者が多いというこ とですが、更年期障害 やうつ病の患者さんは 沖縄で増えてきている のかお伺いしたい。

○近藤先生

全国的にうつ病の患者数は年々増加しており ます。うつ病の有病率は2 対1 で女性が多いこ とが分っています。女性の場合、ホルモンの変 動に伴い発症頻度が増加しやすく、出産後のう つ病や更年期のホルモンの変動によりうつ病リ スクは増加します。

中高年女性のうつ病の増加を臨床現場で実感 しているわけではありませんが、沖縄県におけ る女性の自殺リスクの増加に反映されていると すれば、有病率は増加しているのかもしれませ ん。おそらく、それを実感しているのは精神科医ではなく、遭遇機会の多い産婦人科医や内科 のかかりつけの先生方ではないかと思います。

○東江氏(週刊ほーむぷらざ)

原因動機別の自殺状 況で、健康問題が男女 ともに1 位になってい ますが、健康問題は幅 広いと思いますが、男 女の健康問題で違いは あるのでしょうか。

○近藤先生

違いはあると思いますが、警察庁統計ですの で。細分化された詳細原因は不明です。健康問 題でも大きく分けると、身体疾患なのか、精神 疾患なのか、の分別が重要ですが、警察庁では 両者を合わせた形で計上しています。

うつ病の有病率については、女性の方が高い ため、男性よりもうつ病が健康問題の中に多く 含まれているという予想は可能かと思います。 ただ、警察庁の統計の仕方で、身体・精神疾患 の分離ができていないので類推となりますが。

○大城氏(エフエム沖縄)

自殺の要因となる問 題を取り除くため、職 業・借金問題の場合、 就労支援・債務処理を 行うと思いますが、相 談に来る患者様の中で、 自殺の兆候があるとき に、先生方の間でリファー先を常に意識して診 断しているのか、或いはそういった具体的な仕 組みがあるのか教えて頂きたい。

○近藤先生

一般医と精神科医の医療連携はメディカル・ モデルで自殺予防対策の軸となっている部分で す。一般医はどうしても身体に目がいく傾向に ありますので、以前までは、まず、うつ病診断 能力を高めて、危険な患者を見抜く能力を向上 していただくことに啓発の焦点を当てていたの ですが、それだけではなかなかうまくいかない ことが分かってきました。確かに、かかりつけ医研修などを通して、一般医の意識は変わって きますが、実際に診断をして紹介をする、初期 治療を行う、といった具体的な実践を伴う一般 医は1 割に満たないと思っています。それほど、 一般医にとって、自身でうつ病を診療すること への不安が存在するようなのです。それは、わ れわれの一般医に対する意識調査による検証を もって実感しているところです。

やはり、一般の先生方にもうつ病の診断に積 極的に取り組んでいただきたいのですが、治療 に関しては精神科に紹介して下さるだけでも構 わないと考えています。ただ、現状では、一般 医の先生方が精神科へ紹介したくとも、精神科 医側の方の都合で、新患予約が立て込んでいて 即座の受け入れが困難であるといった現状もあ り、一般医の先生方からの苦情も聞かれます。 したがって、喫緊に必要とされるのは精神科医 側の後方連携のシステム整備なのかもしれませ ん。先日、精神保健福祉センターにおいて、心 療内科医および精神科医にアンケートを行い、 どの程度、一般医からの紹介患者を受け取れる 余力があるのか、について調査を行うこととな りました。また、得られた情報を公開していく 方針も打ち出され、各地区単位で医療連携を作 る際の貴重な資料となることが期待されます。

○照屋先生

整形外科の外来にも 多くの“軽症うつ” の 患者さんが来院されま す。知り合いの精神科 の先生から、軽いうつ 状態の患者さんに対し、 勇気をもって「眠剤・ 安定剤」を処方して欲しいとお願いされるこ とがあります。しかし、外来診療の現場では、 積極的に処方する先生方は少ないように思わ れます。可能な限り話を聞いて、共感できる “ゲートキーパー” になれたら…と思っている のですが、難しいケースも少なくありません。 うつ病に関する講習会への参加だけではなく、 かかりつけ医・学校医・産業医の先生方が精神科の先生方と連携し、今後は地域の中で確 実な対応ができるようにしていかないといけ ないと思っています。また、「紹介・逆紹介」 に関しては、送る側と受ける側とのコミュニ ケーションが取れていないケースも多々見受 けられます。是非、沖縄県でも“G-P ネット(一 般医と精神科医との連携!)” を活用して情報 交換し、ネットワークをさらに盛り上げてい ってほしいと思います。

○玉井理事

消化器の診療の中でも、食思不良や腹痛など 身体症状があるうつ病の患者がいらっしゃいま すが、最初から精神的な問題があるんじゃない かとなんとなく気がつきます。しかし、最初か らその話をすると患者は「私はお腹が痛いから 来ているのに、なぜうつ病の話をするの?」と 拒絶します。

患者は自分が精神的に病んでいることを受け 入れられないことが多いので、そのような人が 身体科へ受診しています。ですから、最初から うつ病の話をすると、受診しなくなりますので、 始めは血液検査やエコー検査をして、問題ないこ とを確認した後、もしかしたら、精神的にスト レスがあるんじゃない?と話を始めていきます。

実際にうつ病の方は増えていると感じます。 最近はコミュニティがとても希薄と感じます。 兄弟が少ない。職場でも一体感がない。孤独な 人が増えている気がします。そういうことがあ って自殺率が上がっているのではないかと危惧 しています。

○出口先生

学生の最近の傾向と してもうつ病が増えて いるようです。学校は 一般の外来とは違って、 学校を休みがちになっ たり、成績が急に落ち たなどを理由に教員に 連れてこられることから発見されるケースが多 いようです。そういったところから入ってきて うつ病だと思っても、いきなりうつ病だから精神科を紹介すると言うとやはりダメですので、 何回か心理士とカウンセリングしながら進めて いきます。

2 〜 3 年前でしょうか、文科省からも通達があ り、高等教育機関でも発達障害やメンタル面で 問題がある学生についてはそれなりの配慮をす ることになっていますから、我々の大学では通 常の欠席扱いとしないで、レポート提出で出席 にして試験を受けさせるなどの配慮をするよう にしています。そうすると、本人が積極的に治 療をしようという姿勢に入るケースがあります。

そこで近藤先生に教えて頂きたいのですが、 大学ではこのようなケースに加えてさらになん らかの自殺企図があり、幸い未遂に棲んではい ますが、その背景を見ていきますと、うつ病、 統合失調症、人格障害、摂食障害などの診断書 がよく挙がってきます。実際に、最近では学生 の中で増えてきているのでしょうか。

○近藤先生

学生の中に自殺リスクを抱える方が増えてい るのか実態は不明ですが、少子化になり手厚い 養育を受け、辛抱を強いられない時代となり、 ストレスに耐える力が育ちにくい可能性はあり うると考えます。したがって、学校生活でスト レスを抱えた場合に、メンタル面や行動面でサ インを出す機会が、以前の若者に比べ多くなっ ているようにも思われます。ただ、実数として、 学生のうつ病が増えているかどうかは詳細が不 明です。発達障害については、疾患自体の有病 率が自然増加したというより、以前から存在し ていた未診断の患者層を、われわれ精神科医が 鋭敏に発見できるようになってきたところが大 きいと考えます。現代の学生におけるストレス 耐性や自己コントロール力は、全体として弱体 化しているようにみえますが、利便社会がそう した耐性を低下させ、コミュニケーション・ツ ールの発達がむしろ対人過敏を生んでいる側面 もあります。

○角氏(エフエム那覇)

治療法については、ド クター同士の連携のあ と、危険因子に焦点をあ てて就労支援や生活支援 への繋ぎが重要だという ことでしたが、そういっ た医療以外のサポート機 関があるのかお伺いしたい。

○近藤先生

自殺予防対策はメディカル・モデルだけでは 成り立ちません。そもそも、メディカル・モデルは、 自殺の背景にあるリスク・ファクターを解決す る場ではありません。そこで、医療機関をイン ターフェイスとして現れた自殺の危険因子を抱 えた方々の背景、たとえば、債務問題や家庭の 負荷状況の問題を臨床現場でキャッチした場合 は、医療機関で手に負えない部分について関連 する多職種との相談・連携が重要となります。

以前は、われわれも司法書士会との連携を模 索した時期もありました。また、逆に、債務の 件で相談に来られたお客様の中で、どうもこの 人は精神面でも危険な状態にありそうだと感じ た時に、こちらへ紹介していいかという相談も 司法書士側からあり、うつ病の勉強会を持った こともあります。医療機関は能動的に他職種機 関と連携を持つ機会が少なく、むしろ他職種機 関の方から積極的に連携を求められることの方 が多いような気がします。

なお、リスク・ファクターを抱えた方がいら っしゃった場合に、どのような支援機関に連絡 することができるかについては、県がアクセス 先のリストを作成しており、それらは医療機関 にも配布されております。

○岸本氏(FMたまん)

医療だけでは自殺問題 を解決できないというこ とがわかりました。マス コミとしては何をしたら よいのでしょうか。メデ ィアとしてはどこまで関わ った方がよいでしょうか。

○玉井理事

自殺問題はタブー視していた時期があったと 思います。ある事業所で産業医をしていますが、 自殺者が出てしまったことから箝口令をひいて しまい、会社内でストレスが充満し、職員が医 療機関を受診して、あの人の顔を思い出す、不 眠である等の相談がありました。うつや自殺に 対して蓋をする行為をすると非常に危険だと思 います。

○近藤先生

例を挙げれば、発達障害の親は自分の子供を どこに連れて行けば適切なサポートが得られる のか、情報不足で途方に暮れています。しか し、以前、マスメディアが連載記事で発達障害 者のサポート施設の実態を特集で紹介して下さ ったことがあり、親御さんたちは食い入るよう に記事を眺めていたのではないのかなと想像し ていました。したがって、マスコミの方々に最 も期待をしたい点は、リスク・ファクターを抱 えた方たちの相談先や支援先を積極的にご紹介 いただいたり、相談・支援を受けることにより 救われた方々の体験談をピックアップしていた だき、ポジティブ・キャンペーンの形で取り上 げていただければと思います。

一般に、自殺を考える人達は、自ら視野を狭 めていき、最終的に自分には望みも救いもない と感じてしまう傾向にあります。そのような時 に、掲載された記事に、セーフティ・ネットワ ークが存在し、そこでの具体的な相談活動や利 用者の体験談が紹介されることで、思い出して 行動を変えてくれる方々が出てくるかもしれま せん。ただ、日本は先進国の中でも、社会資源 としてのセーフティネット・ワークの構築が非 常に遅れている国であり、そうした点もマスコ ミで問題喚起をしていただければ幸いです。

○大城氏(エフエム沖縄)

実は自殺予防デーに日本産業カウンセラー協 会のボランティアとして年に一度いのちの電話 相談をしていますが、女性の相談が多いという ことと、既に精神科にかかってお薬ももらって いる人の相談が多いです。話を聞いていると債務問題、家庭問題を抱えていたりします。その 中でも、実は債務整理を済んでいるけど、どう にもならないとか、銀行と債務整理をして、残 金を返す必要があるけど働けない。病院にも公 的機関にも紹介されたところは全て回ったけれ ども、とにかく話を聞いてほしいという声が 年々増えてきていると感じます。すべてのセー フティネットワークを回ったけれどもどうしよ うもなくなった人たちにどのように対応してい けばいいのか、常々考えています。こちらは聞 くしかできない状況にあります。

○近藤先生

相談機関にはそれぞれ持ち場があり、個々の 専門性を活かして対応していますが、それはテ クニカル上の相談対応となるでしょう。それだ けで満足できない方の中には、自分が相談を受 けることになってしまい、皆さんに迷惑をかけ てしまったと感じたり、自分が惨めであるとい う気持ちを持ったりしている可能性がありま す。その場合、最終的には、技術上解決できる 支援を受けたとしても辛い気持ちは変わらない のだ、という点を理解してもらいたいという思 いがあるのかもしれません。そのような心情が 直接いのちの電話にぶつけられてくるのではな いでしょうか。やはり、最後には、人との心の つながりを求めている訳で、いのちの電話の役 割はまさにその点にあると思います。リスクが あるから、単に専門家に繋げれば解決するので はなく、それでもどうしても残ってしまうやり きれない気持ちを汲んでいただける相手が必要 とされているのでしょう。

そのような気持ちをしっかり受け止めても らえたことで、ようやくその人が心理的・社 会的に孤立した状況から脱却し、本当の意味 から死にたい気持ちが和らいでいくのだろう と思います。

○玉井理事

それでは、第3 回のマスコミとの懇談会を終 了します。皆さん遅い時間からありがとうござ いました。