平成24年度新型インフルエンザの診療に関する研修

常任理事 宮里 善次

平成24 年11 月4 日、厚生労働省主催で東 京都のイイノホール& カンファレンスセンタ ーに於いて、「平成24 年度新型インフルエンザ の診療に関する研修」が行われた。

始めに、川崎市衛生研究所所長の岡部信彦先 生より、「新型インフルエンザに関する最近の 動向」と題した特別講演が行われた。

内容は昨年と同様、メキシコ型ブタインフル エンザA/H1N1 pdm09 の総括が行われた。

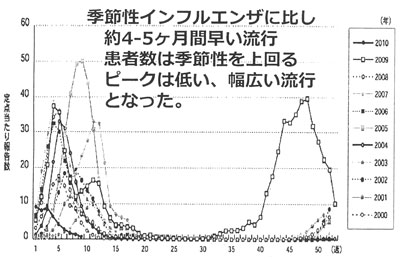

流行状況を見ると、季節型インフルエンザに 比べて1)約4 〜 5 ヶ月早い流行、2)患者数は季 節型を上回った、3)ピークは低く、幅広い流行であった。(図1)

図1 インフルエンザの年別・週別発生状況(2000 〜 2010 年 第9 週)

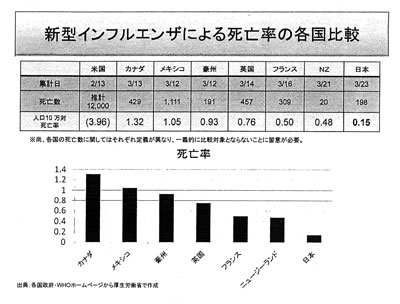

死亡率の各国比較では米国が推定12,000 人 で最も高く、2 位はメキシコの1,111 人、3 位 が英国の457 人で、日本は最も少ない198 人 であった。(図2)

その理由として1)皆が知っていて注意をし た。2)個人衛生レベルが高い。3)医療機関への 受診が容易。4)医療費が安い。5)多くの人が結 局まじめに取り組んだ。

以上の結果だけ見ればうまく対応したような印象を受けるが、振り返ってみれば当時のドタ バタ感は否めない。

図2

平成22 年6 月10 日に行われた「新型インフ ルエンザ(A/H1N1)対策総括会議報告書(議長: 金澤一郎)」は下記のように総括している。1)新 型インフルエンザ発生時の行動計画・ガイドラ インは用意されていたが、病原性の高い鳥イン フルエンザ(H5N1)を念頭に置いたものであっ たこと。2)行動計画・ガイドラインは、突然大 規模な集団発生が起こる状況に対する具体的な 提示が乏しかったこと。3)平成21 年2 月のガ イドラインの改正から間もない時期に発生した ことから、検疫の実施体制など、ガイドライン に基づく対策実施方法について、国及び地方自 治体において、事前の準備や調整が十分でなか ったこと。4)パンデミックワクチンの供給につ いては、国内生産体制の強化を始めたばかりで あり、一度に大量のワクチンを供給できなかっ たこと。病原性がそれ程高くない新型インフル エンザに対応して、臨時にワクチン接種を行う 法的枠組みが整備されていなかったこと。

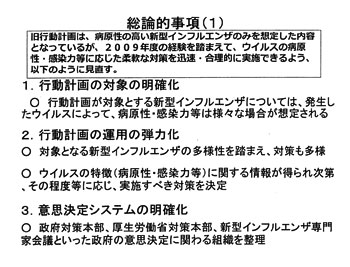

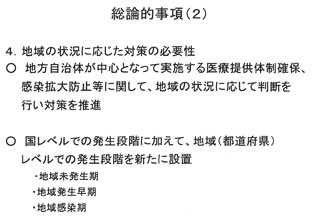

演者の岡部先生を議長とする新型インフルエンザ対策専門家会議は総論的事項として、厚労 省に下記の表に示すような4 つの見直しを提言している。(表1)(表2)

表1

表2

次に、厚生労働省新型インフルエンザ対策推 進室の佐々木健室長から、「新型インフルエン ザ対策に関する行政の対応について」と題した 基調講演が行われた。

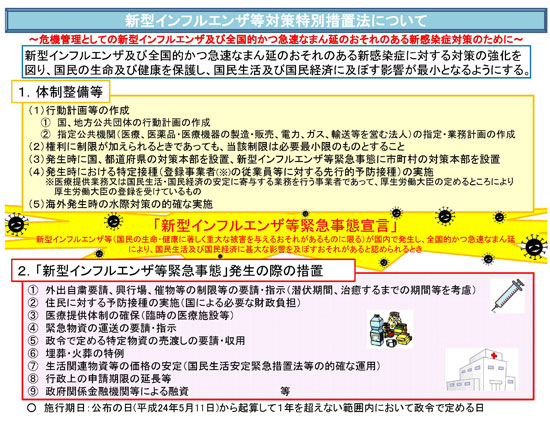

本講演では平成21 年に発生したA/H1N1 pdm09 の経験を踏まえ、平成23 年9 月に政府 の「新型インフルエンザ対策行動計画」を改訂 しその実効性を確保するため、各種対策の法的 根拠の明確化等、法的整備の必要性から平成 24 年5 月に「新型インフルエンザ等対策特別 措置法」が制定されたことが報告された。

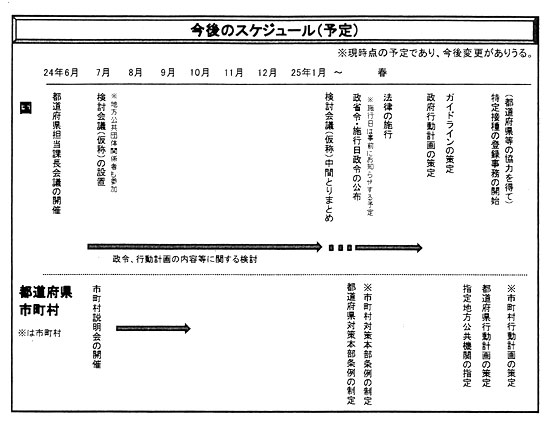

新型インフルエンザ等対策特別措置法につい ては、1)体制設備等、2)新型インフルエンザ等 緊急事態発生の際の措置が示された。(表3) また、国及び都道府県、市町村の今後のスケジ ュール案(予定)が提示された。(表4)細か い内容については内閣官房の新型インフルエンザ等対策 http://www.cas.go.jp/jp/influenza/index.html をご参照して頂きたい。

表3

表4

次に内科の立場から、防衛医科大学校内科学 講座2 教授の川名明彦先生より「呼吸器・感染 症診療の立場から」と題して講演が行われたが、 内容は特別講演の岡部先生とダブルところが多 かった。

A/H1N1 pdm09 の世界的流行を受けた後、 インフルエンザ(H1N1)2009 に対する抗ウ ィルス薬治療に対してWHO とCDC が勧告を 変更したことが述べられた。

WHO はそれまで重症化あるいは合併症発症 のリスクが高くない患者や合併症のない患者に ついては抗ウィルス薬で治療する必要はないと していたが、2010 年2 月には、「インフルエン ザ確定患者やあるいは強く疑われる患者であっ て、合併症の無い患者、並びに重症化や合併症発症のリスクのある患者は、オセルタミビルか ザナミビルで直ちに治療すべきである。診断の 結果を待って治療が遅れることがあってはなら ない」としている。

またCDC も、それまで「インフルエンザに 罹患しても、多くの健常人は抗ウィルス薬治療 を受ける必要はない」と云う勧告を2009 年11 月に「重症化のリスクがない事は抗ウィルス薬 が必要ないことを意味しない。重症化のリスク の無い患者にとっても抗ウィルス薬の利益があ る。治療は臨床的判断に基づき、確定検査の結 果を待たずに開始すべきである」としている。

ここで思い出すのは、当時の沖縄県保健福祉 部の宮里統括官が、WHO やCDC の勧告より も先に、「治療は臨床的判断に基づき、確定検 査の結果を待たずに開始すべきである」と判断 し、通達したことである。今にして思えば、大 英断だったと痛感する。

また演者は、成人の肺炎合併死亡例について、 全国のアンケートを基にデータを示されたが軽 症、中等症、重症等の重症度と致死率の相関関係 はなく、重症化予測は困難であると述べられた。

最後に岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小 児医科学教授の森島恒雄先生から「小児科診療 の視点から」と題した講演が行われた。

前三者の講演者A/H1N1 pdm09 は概して病 原性は強くはなかったと述べられていたが、森 島教授は小児科の立場からすれば病原性は強か ったと述べられた後、講演を開始された。

その根拠は、1)日本における入院患者数 の割合は、(0 〜 14 歳/ 全年齢)= 13,981 人 /17,646 人で、79.4%が小児科である。2)6 月 30 日時点で重症肺炎(小児科学会対策室届出) が404 人を数え、全国で約1 万人が肺炎で入 院したと推定される。3)また脳炎は4 月30 日 の段階で188 人で、2010 年2 月17 日までに 厚労省に届出のあったものは543 人となって いる。4)15 歳未満の小児死亡は6 月30 日時点で全年齢死亡者202 人の20% であった。5)CDC の18 歳未満の小児死亡は1,200 人。

以上五つの理由をあげられた。

推計受診者数の年齢別割合は0 〜 14 歳が 60%を占め、19 歳以下で見ると約70%を占め ている。

2011/2012 シーズンにおける季節型インフ ルエンザでは0 〜 14 歳が約25%、0 〜 19 歳 以下でも30%に届いてないことと比較すると、 如何に小児科領域の罹患者が多かったが、高齢 者の罹患が極端に少なかった点を強調された。

肺炎の概要として、1)入院症例は年長児が多 かった。2)入院理由は呼吸障害が多かった。3) 発熱から呼吸障害までの時間が短かった。4)低 酸素血症の程度が強く、SPO2 測定が大切と考 えられた。5)肺炎のほとんどはウィルス性肺炎 であった。6)喘息の既往が多いが、肺炎の発症 と喘息の重症度は必ずしも関連しなかった。7)IgE−mediated の好酸球性炎症が惹起されていた。

また脳症の概要として、1)188 例が報告さ れた。2)脳症は季節型に比べ年長児に多く、男 児に多い傾向があった。3)初発神経症状として、 新型では異常行動が多く、発症年齢分布の差が 影響していると考えられた。4)頭部MRI 送検 で脳梁異常を呈する例があり、異常行動との関 連が示唆された。5)死亡例が13 例(7%)、後 遺症例が23 例(14.4%)。後遺症の頻度は季節 性に比較して少なかった。6)重症例では、治療 経過中のAST、CK の上昇が著名で、季節性 同様、多臓器不全などの病態にサイトカインの 関与が推定された。7)小児死亡の中で、脳症の 占める割合は高く、その重要性を再確認した。

最後にH5N1 だけではなく、米国では AH1N1pdm が再び豚に侵入し、H3N2 として既 に数百例の発症が報告されており、強い感染力 とヒト−ヒト感染を呈し、やや高い病原性を有 しているとの懸念が示された。