平成24 年度女性医師の勤務環境整備に

関する病院長等との懇談会

沖縄県医師会女性医師部会委員 涌波 淳子

去る9 月6 日(木)沖縄県医師会館に於いて 標記懇談会を開催した。

懇談会では、公的・民間病院を含めた施設の 代表者や事務長等が参加し、病院の事例報告、 沖縄県の医師確保対策関連事業の概要について の説明が行われた後、意見交換を行った。

参加者は病院代表者が24 名、事務方14 名、 県庁職員1 名、女性医師部会役員7 名の計46 名であった。その概要について次のとおり報告 する。

はじめに、涌波淳子委員より開会の挨拶があ り、続いて、依光部会長から「本日は先進的に 医師支援に取り組まれている病院の事例報告と 県の担当者より支援事業について説明をいただ く機会を得たことから、活発な討論があること を期待する」旨挨拶があった。

議 事

(1)女性医師支援に先進的に取り組んでいる病院の事例紹介

1)中頭病院の事例紹介

中頭病院臨床教育開発センター

課長 大城 学

本院は昭和55 年に法 人として設立し、現在 までに29 の診療科目と 326 の病床数、職員数 941 名の地域医療支援 及び臨床研修指定病院 である。現在、女性医 師の割合は3 分の1 を占めている。

当病院の女性医師支援体制への取り組みは、 (1)産休・育休制度の推進と代診制度、(2)時 間短縮・勤務日数短縮・当直免除及び働き方の 多様性、(3)院内保育園(託児所)の設置、(4) 女性医師専用休憩室・当直室の設置、(5)医師 事務作業補助者の活用の5 つを行っている。

まず、産休・育休制度については、医師のニ ーズに合わせて産休は産前6 週、産後8 週の取 得が可能であり、育休は1 歳を迎える前日まで 取得できる。これまでに3 名の女性医師が産休・ 育休を取得し、現場復帰している。現在は1 名 の女性医師が育休中である。また平成20 年か らは病気休暇へのサポートも行っており、治療 に専念する環境を整えている。これまでに11 名の女性医師が1 週間以上の病気休暇を取得、 その間は院内のスタッフにて代診や勤務調整を 行った。

また、1 日8 時間の勤務を4 時間に短縮、週 5 日の勤務を週3 日に短縮などの時間短縮・勤 務日数短縮や外来のみや検査などでの勤務、日 直当直業務の免除などを行っている。これまで 当院では17 名の女性医師が勤務時間数免除な どのサポートを受けており、本年度からは研修 医も対象とし、院内保育所も利用しながら、主 に外来、健診、検査業務に従事していただいて いる。金曜日と土曜日は、専門医取得のため勉 強の時間にあてている。

院内保育所については、平成18 年4 月に開 園し、子育て支援の一環として、看護師、医師 を中心に利用されている。運営に関しては沖縄 労働局からの補助金を運営資金として活用して いる。医師の利用者数は、一時保育を含めて平 成23 年は36 名おり、平成18 年から今日まで 18 名が利用、男性医師も6 名が利用した。

また、女性医師の要望を受けて女性医師専用 の休憩室・当直室を設置した。その効果として、 女性医師が安心して休憩や仮眠が取れる場を提 供できることと、女性医師の間での情報交換が できる場を提供できたことが挙げられる。実際 この場を通じて女子会などが企画され、女性医 師間の交流を深めている。

医師事務作業補助者の活用としては、平成 20 年の診療報酬改訂を機に、医療事務補助者 を拡充し、15:1 の診療報酬点数を受けている。 現在、22 名の医師事務作業補助者による勤務 医負担軽減に取り組んでいる。補助者の主な業 務は(1)各種診断書の記入代行、カンファレ ンス等の準備とサポート、(2)専門医・認定医 申請および更新業務、(3)学会発表用画像やス ライドの編集、演題作成などに携わっている。

これまで当院では17 名の女性医師が勤務時 間数免除などのサポートを受けており、本年度 からは研修医もサポートを受けているなどの実 績をふまえ、今後は専門医取得の更なるサポー トを展開して行きたい。また、難しいと思われ る病児保育も課題として検討していきたい。当 院としては今後もワークライフバランスについ ての取り組みとして、男女を問わず医師の勤務 環境改善に取り組んでいきたい。

2)豊見城中央病院の事例紹介

豊見城中央病院乳腺外科医師 比嘉 淳子

豊見城中央病院は、 15 名の研修医を含む28 名の女性医師が現在勤 務している。

出産・子育てについ ては産前6 週・産後8 週の他に、最長1 年半 の育児休暇が取得出来る。院内保育所では、現 在40 名の職員の子どもを預かっている。分院 の南部病院には院内保育所の設置を予定してい る。また、病児休暇も取得できる。

本院では、医師がもっと勉強するために、 国内外への留学を希望した場合、有給で留学 できる制度があり、現在までに3 名の利用実 績がある。

医師全体のサポートとしては、セクハラ、パ ワハラの相談窓口を6 人体制で設置している が、現在のところまだ実働はない。

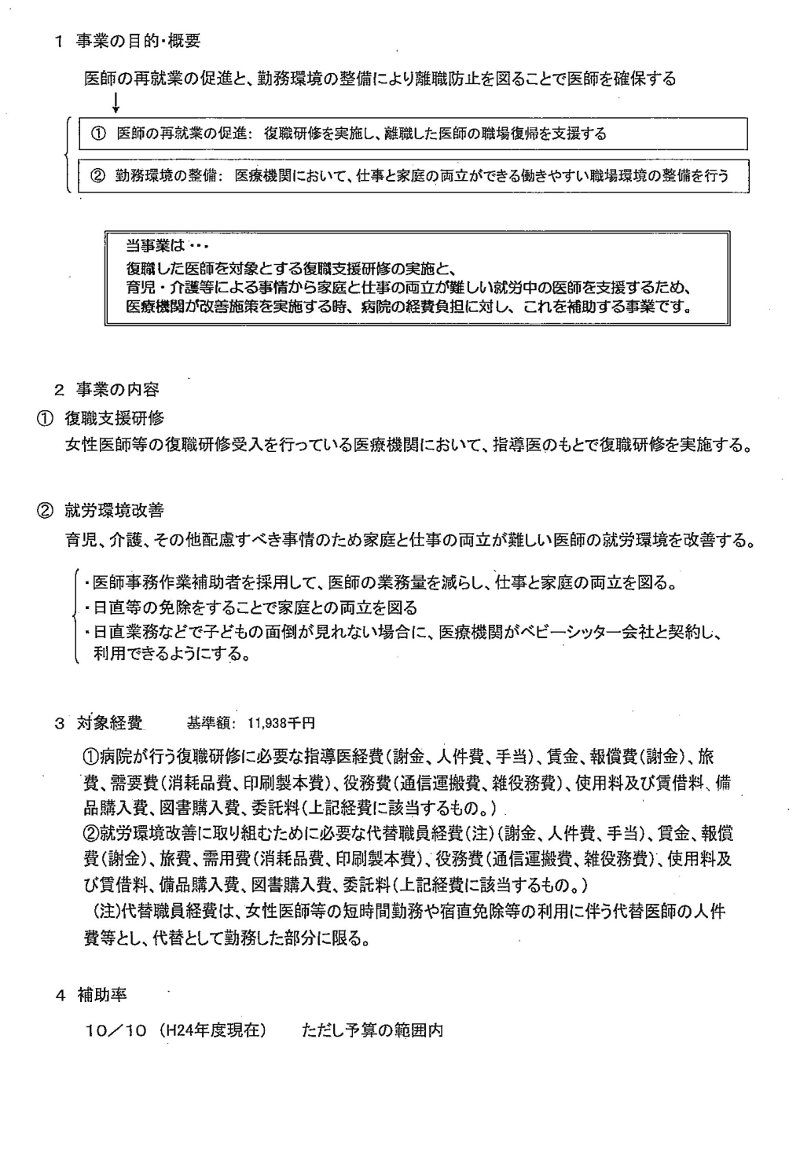

(2)女性医師等就労支援事業の紹介

沖縄県福祉保健部医務課医療対策班

下地 健太

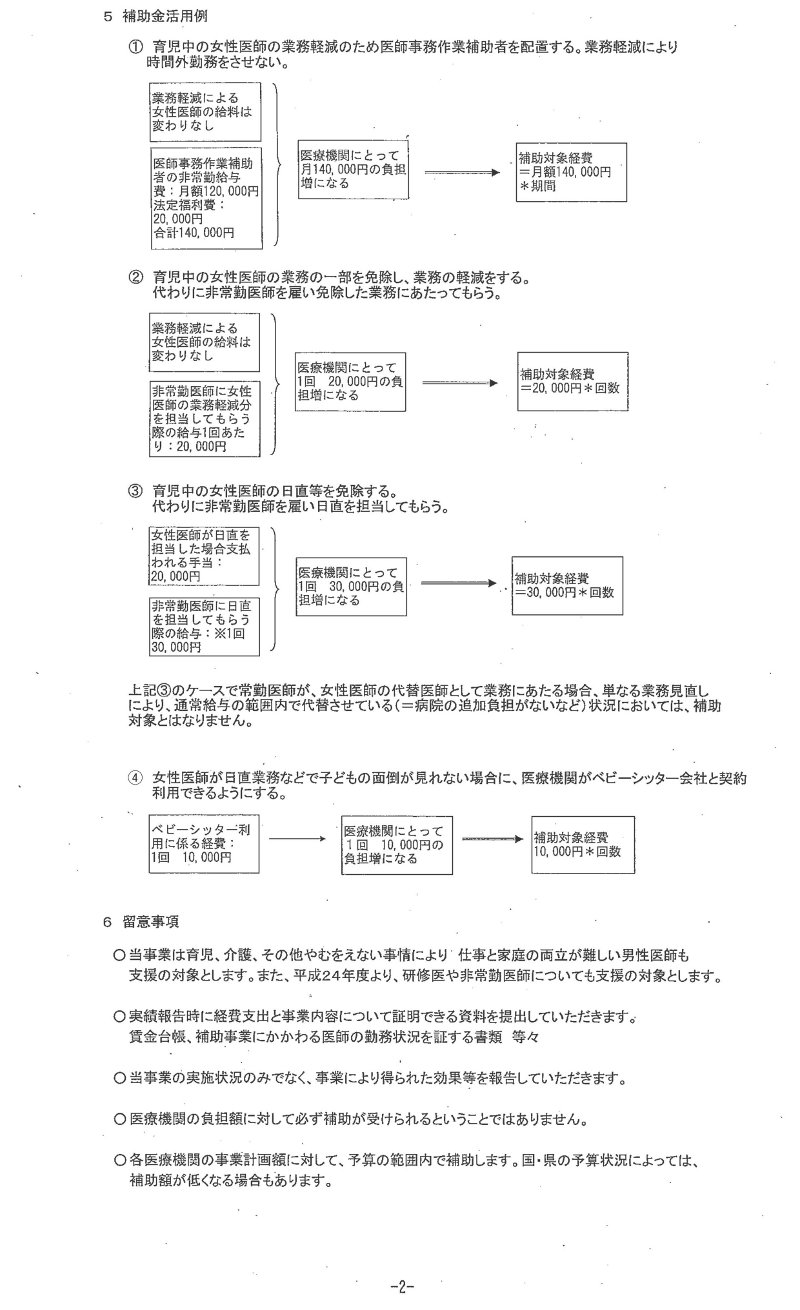

平成24 年度女性医師 等就労支援事業につい て説明する。

本事業で注意すべき 点は、育児中の女性医 師の業務の一部や日直 等を免除するにあたり、 非常勤医師を雇わず、院内の常勤医師がその代 替医師として業務にあたる場合には、単なる業 務見直しとみなされるため、補助の対象とはな らない。しかし、病院負担が派生する場合には 免除された医師の代替として入っていると証明 できる書類などを提出してもらうことで、対象 となる例もあるので、詳細については県に問い 合わせて欲しい。

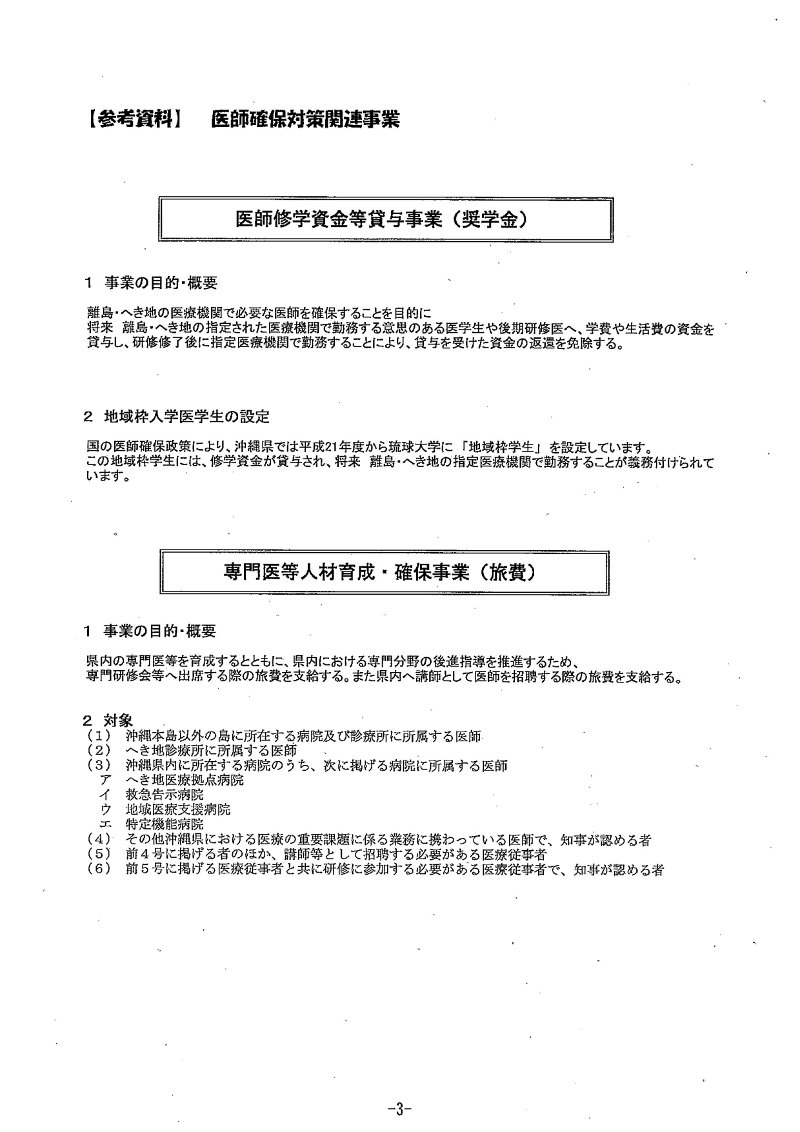

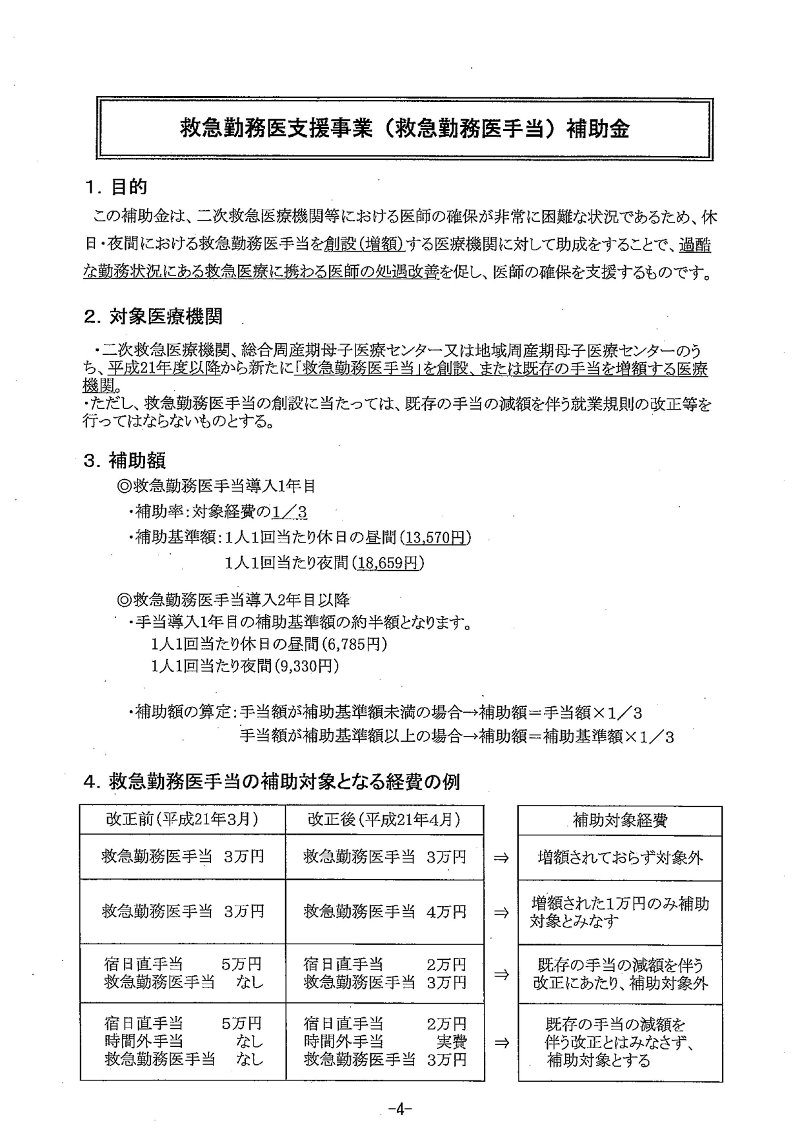

本事業は、医療機関の負担額に対して必ず補 助が受けられるということではないので、その 都度県に確認して欲しい。本年度の補助額は昨 年度よりも低くなってしまったが、その分昨年 度よりも利用しやすくなっているので、是非活 用していただきたい。その他、県が実施してい る医師確保対策関連事業についても、説明があ った。(資料67 〜 70 頁参照)

(3)琉球大学医学部医学科同窓会員へのアンケート調査結果

沖縄県医師会女性医師部会委員

外間 雪野委員

琉球大学医学部医学 科ではこれまでに2,523 名が卒業しており、男女 別の内訳は男性が1,836 名、女性が687 名となっ ている。今回、琉球大学 医学部医学科同窓会にご 協力いただき、同会の女性会員を対象としたア ンケート調査を行った。調査は本年7 月20 日か ら8 月29 日までの期間。調査では662 名にア ンケート用紙を送付し、175 名から回答を得ら れた。回答率は26.4%であった。ちなみに同 窓会の女性会員の内、県外在住者は273 名、県 内在住者は389 名であった。

主な調査結果。

◇会員を年齢別に見てみると、30 〜 40 代が 8 割を占め、勤務形態では常勤が64%と 高い数値であった。

◇専門医は45%が取得しているとの回答で あったが、対象者に研修医を含んでいるこ とを考慮に入れると高い割合であると思わ れる。

◇役職については大学病院では52.9%が役職 に就いている。県立や公立などでは医員が 52%と一番多く、医長以上の役職は20% であった。

◇医療機関の種別の雇用形態は、県立病院で 90%、民間病院で60%、大学病院で50%が 常勤であった。常勤医師の勤務先を見てみ ると51%が民間病院という結果であった。

◇勤務環境について、週当たりの勤務時間は 40 時間から60 時間が最も多く、医師の平 均勤務時間数が70 時間であることに比べ ると短いと感じられるが、今回の結果には、 勤務時間が短い非常勤女性医師も30%含 まれていることからすると、一慨に短いと は言えないであろう。

◇当直回数は0 回との回答が60%であった が、常勤でも当直が免除されている医師が 約40%程度いることに対し、非常勤でも 当直をこなしている医師が30%近くいた。 当直翌日は73%が通常勤務であり、常勤・ 非常勤での差はみられなかった。当直翌日 の勤務結果については、病院によって変わ ることも関係していると思われる。

◇ 1 ヶ月のオンコールは、60%が0 回であ った。

◇ 1 ヶ月の休日数については、週休2 日が 72%と、最も多かった。また、現在の勤務 状態については、「満足している」または 「どちらかというと満足している」が76% を占めていた。

◇常勤の医師に対し、途中で休職もしくは離 職したことがあるかとの問いでは「ある」 が42%、「ない」が58%であったことから、 沖縄県では継続して勤務している女性医師 の割合が高いのではないかと思われる。

◇途中休職の理由としては、妊娠・出産、子 育てが58%、離職期間は3 ヶ月から1 年 未満が66%と比較的短期間であった。

◇勤務の継続が困難であると感じた方は 54%であったが、常勤を続ける上で必要な こととして1 番に「医師としての責任感や やりがい」であり、続いて「職場の同僚や 上司の理解」、「収入」であった反面、「保 育環境」は12 項目中8 番目と思ったより も少なかった。

◇非常勤医では、勤務日数と時間については ばらつきが見られる。非常勤を選んだ理由 の30%が子育てであることからも、それ ぞれのニーズにあった勤務形態を取られて いると思われる。51%が常勤への復帰を考 えており、70%が復職の予定があると回答 している。

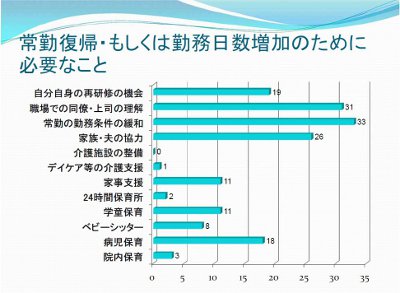

◇常勤復帰または勤務日数を増やすには、「常 勤の勤務条件の緩和」が1 番に挙げられ、 続いて「職場での同僚・上司の理解」、「家 族・夫の協力」となっていた。また、院内 保育よりも病児保育が必要との回答が得ら れている

◇離職については、妊娠や出産が主な理由で あり、離職期間も50%が半年から1 年未 満であった。70%で復職予定があり、その 内60%が非常勤を選ぶと答えている。

◇復職するには、「時短勤務・当直免除・代 理医師」等の勤務条件の緩和が最も必要で、 「職場での同僚・上司の理解」もほぼ同数 であり、病児保育のニーズが高かった。

昨年開催された懇談会では、女性医師支 援を行っても肝心の女性医師がこないとの 意見も挙がっていたが、今回のアンケート 結果から、これからの支援策についての手 がかりがえられるのではないかと思う。

(4)第8 回男女共同参画フォーラムの報告

沖縄県医師会女性医師部会委員

仁井田 りち委員

去った7 月28 日、富 山県にて男女共同参画 フォーラムが開催され た。その中の大阪厚生 年金病院の清野桂紀医 師の講演について報告 する。

病院は女性が多く勤務する職場であり、その ことについて上司が理解しているかが鍵であ る。医師の勤務環境改善は、組織が変わらなけ れば変わらないものといえる。

勤務制度の一つである正規職員短時間勤務制 度では、20 時間勤務で正規雇用とされている。 大阪厚生年金病院では、子育てや介護などフル タイムで働く事が困難な医師に対し当制度を取 り入れ、医師や看護師100 名の増員を可能に した。また、夕方6 時になると、地域の開業医 が病院へ出勤し、当直をこなす制度を設けた。

また産休育休の完全取得や女性医師優先駐車 場の確保など様々な支援をおこなった。その結 果、男性医師も休暇などを取得しやすい環境が 出来た。もちろん、給与は勤務時間に応じて支 払われている。患者へもチーム医療体制につい て説明し、啓発活動にも取り組んでいる。

質疑の際、「これは大阪だからできたことで はないか」と尋ねたところ、「短時間勤務など の支援」、「主治医制の見直し」、「地域の開業医 との連携」、「患者の啓発活動」などに取り組ん でいけば、各地域でも十分可能であるとの返答 があった。

このほか、院内にワークライフバランス委員 会を設置し、専任コーディネーターを置くこと で、システムの機能評価を行っているとのことで あった。これらを参考に、県内の医療機関でも 各種支援策を取り入れてもらえるよう希望する。

意見交換

フリートーキング形式にて、意見交換を行った。

中頭病院の事例報告について

銘苅桂子委員

(琉球大学医学部附属病院産婦人科)

院内に女性医師の意 見などをピックアップ するための専任のコー ディネーターの配置が あるのか。また、代替 医師を採用する際のシ ステムなどがれば教え ていただきたい。

中頭病院臨床教育開発センター 大城学

現在のところ、本院には医師事務作業補助者 が22 名おり、毎年1 回全医師を対象に業務負 担についてアンケート調査を行っている。それ を元に、補助者ができることを行っている。代 替医師については、同期医師の仲間やそれぞれ のグループで調整してもらっている現状で、今 後の課題として考えている。

県の補助事業について

依光たみ枝部会長(県立八重山病院副院長)

女性医師の日直等の 補助に関し、その利用 について伺いたい。

県福祉保健部医務課医 療対策班 下地健太

平成23 年度の実施に ついては、ベビーシッター会社を利用(月2 回) した病院に対し、その費用を補助した実績があ る。他にも院内研修会などで、臨時にベビーシ ッターが必要になった時の補助も行った。

玉城信光沖縄県医師会副会長

(那覇西クリニックまかび院長)

県からの補助を受け るには、各医療機関が 事業計画を立てて県に その額を請求するのだ が、予算が足りなくな るということはないの か。利用する医療機関 が増えると補助金額はどうなるのか。

県福祉保健部医務課医療対策班 下地健太

県と国の予算範囲内での補助なので、申請が 増えると満額補助ができなくならざるを得ない かと思う。

涌波淳子委員(北中城若松病院院長)

本年度の申請はすでに終了しているが、平成 25 年度分の申請を考えている医療機関は、今 から準備をした方がいいと思う。毎年4 月頃に 事業計画等の申請を求められるが、手続き期間 が非常に短いので注意して欲しい。

県から、当事業の予算額についてお知らせ頂 きたい。

県福祉保健部医務課医療対策班 下地健太

本年度は約5 千万円程である。来年度の予算 はこれからの要求となるが、同額を取りたいと 思っている。

とよみ生協病院 高嶺朝広院長

学習会などは夜間の 開催が多く、小さな子 どもを抱えた医師は参 加しづらいとの声をよ く聞くが、主催側がベ ビーシッター会社を利 用した場合には補助の 対象となるのか。また医師会主催の会合などで、 医師会が県に予算を請求し、援助を受けること はできるのか。

県福祉保健部医務課医療対策班 下地健太

医療機関の主催なら補助の対象となると思わ れるが、確認が必要である。

玉城信光沖縄県医師会副会長

(那覇西クリニックまかび院長)

県の補助事業は女性医師を支援する病院への 補助であることから、医師会等、団体は対象外 だと思う。また、医師会館で行われている全て の委員会に予算を付けるのは難しいと思うが、 毎年1 回開催している女性医師フォーラムで は、託児所を設けている。

女性医師支援について

依光たみ枝部会長(県立八重山病院副院長)

県立南部医療センター・こども医療センター と中部病院で、院内保育を行うとの話を聞いた が、そのような動きがあるのか。

県立南部医療センター・こども医療センター

我那覇仁院長

当院と中部病院でも 院内保育所について話 が出ている。

女性医師支援として 当直免除などの希望が 多いが、結婚前の女性医 師にも見られる傾向か。

外間雪野委員(沖縄赤十字病院 内科)

これまでの女性医師の意見などから察する に、当直免除などについて考えるのは、妊娠・ 出産や子育てを機に意識するようだ。それまで は、男性と同じようにキャリアを積みたいと思 う女性医師の方が多いと思う。

県立南部医療センター・こども医療センター

我那覇仁院長

県立病院の医師は県の職員であるが、短時間 勤務は認められるのか。その場合の雇用形態は どうなるか。

県福祉保健部医務課医療対策班 下地健太

県職員としての雇用形態については即答でき ないが、短時間雇用などが出来た場合には、県 立病院も補助対象となるので活用して欲しい。

大湾勤子委員(国立病院機構 沖縄病院)

国立でも短時間雇用 はできると伺っている ので、県でも可能かと 思う。

国立病院機構沖縄病院 石川清司院長

国立病院の看護師に は短時間勤務制度があ るので、当然医師も適 用されると思う。看護 師はフルにこの制度を 活用している。

玉城信光 沖縄県医師会副会長

(那覇西クリニックまかび院長)

短時間勤務でも正規雇用は定数枠外と考える のかどうか、取扱いについては病院事業局との 調整が必要だと思う。

涌波淳子委員(北中城若松病院院長)

県立病院に勤務する医師の短時間勤務に関し て、もし県から答えを頂けるようであれば、情 報を提供していただきたい。

今回、琉球大学医学科同窓会員を対象にアン ケート調査を行ったが、村山院長から一言お願 いしたい。

琉球大学医学部附属病院 村山貞之院長

当院には医員として 女性医師が多く勤務し ているが、医員は40 時 間の非常勤雇用(年雇 用制)である。大学病 院では正職員は100 名 足らずで、多くが非常 勤である。大阪厚生年金病院での話を伺って、 短時間勤務で正規雇用ができればいいのではな いかと思った。以前は育休などを取った場合、 明日はどうなるのかわからない状態であった が、現在では非常勤でも育休が取れるようにな った。当病院でも、来年1 月頃を目処に、院内 での病児保育を始める予定である。

沖縄県ドクターバンクについて

涌波淳子委員(北中城若松病院院長)

本年度より、沖縄県女性医師バンクが沖縄県 ドクターバンクに名称を変更した。マッチング の実績(平成22 年度3 件、平成23 年度7 件、 平成24 年度9 月現在までに6 件)も出てきて いるので、今後は女性医師のみならず男性医師 も利用していただきたい。

閉会

沖縄県女性医師部会委員 大湾勤子

女性医師が働きやすい職場は、すべての職員 が働きやすい職場といえる。本日、医療機関な どからの報告や、意見発表事例を参考に、県や 国立などそれぞれの立場でできることを勧めて いくことが大切である。来年もまた同じ時期に この懇談会を開催する予定であるので、この場 で様々な報告ができるよう環境整備を図ってい ただければと思う。

印象記

女性医師部会委員 涌波 淳子

女性医師部会の3 大事業(女性医師フォーラム及びプチフォーラム、ドクターバンク、病院長 等との懇談会)の内の一つ、「女性医師の勤務環境整備に関する病院長等との懇談会」を9 月6 日 に開催いたしました。5 回目となる今回は、県内の急性期病院における先進事例として中頭病院 と豊見城中央病院の取り組みを伺い、また、県の医師確保対策関連事業と琉球大学医学科同窓会 会員アンケート結果からの考察を情報提供させていただきました。

正直なところ、「女性医師も働きやすい環境を精一杯作ってきたつもりだが、それでも医師が来 ない」という各病院からの悲痛な声に対し、どのような懇談会が必要なのだろうかと悩んでおり ましたが、今回の終了後アンケートの結果から

1)先進事例の紹介(特に、短時間正職員制度や保育所、コストなどの具体的な話)

2)実際の求職中の医師本人の気持ちや一般の女性医師たちからの生の声を聴く場

3)病院のカテゴリー別(急性期、一般、慢性期、精神など)での懇親の場

4)県医師会や県の支援体制についての意見交換の場

のニーズが高い事が分かりましたので、次回は、もう一歩、工夫をして、掘り下げた懇談会を目 指していきたいと思います。

お忙しい中、参加してくださった多くの先生方及び事務長さんたち、また、貴重なお話しをし てくださった中頭病院臨床教育開発センター 大城学課長、豊見城中央病院乳腺外科医師 比嘉淳 子先生に感謝いたします。ありがとうございました。