平成24 年度沖縄県総合防災訓練

沖縄県医師会災害医療委員会委員長 出口 宝

平成24 年度の沖縄県総合防災訓練(以下、訓 練)は北部圏12 市町村を会場として、9 月9 日「救 急の日」の日曜日に実施されました。当日はオ スプレイ配備反対県民大会と全島エイサー大会 の開催が重なりましたが、県内104 団体、2,000 余名がヤンバルに集結して訓練が実施されまし た。本会でも、県内における災害発生時に備えて JMAT として初めて訓練に参加しました。(fig.1)

fig.1 参加者

1. 訓練当日までの経緯

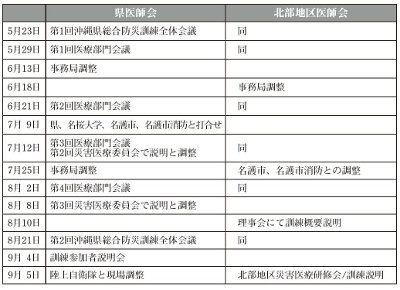

5 月23 日に県庁で開催された第1 回沖縄県 総合防災訓練全体会議(以下、全体会議)の開 催後、消防部門、医療部門、航空部門、通信部 門の4 部門に分かれて各々計3 回の部門会議が 開催されました。本会では3 回の医療部門会議 と8 月21 日の第2 回全体会議に出席して当日 に望むこととなりました。しかし、今回の訓練 は大規模災害を想定したこれまでにない総合的 な訓練であり、本会にとっても対象地区医師会 となった北部地区医師会にとっても初めての規 模の実動参加となりました。そのため、これら 県の会議に加えて、本会では災害医療委員会な らびに救急・災害担当担理事の玉井理事と事務 局業務1 課を中心に、そして担当地区となった 北部地区医師会においても数回に及ぶ関係機関 との調整や準備を行いました。(fig.2)

fig.2 訓練当日までの動き

2. 訓練概要

今回の訓練は、東日本大震災を経験し、東海 沖地震(30 年以内発生確率88%)、南海地震(同 70%)、東南海地震(同60%)、そしてこれらの 3 連動による南海トラフ巨大地震による沖縄地 方への連動や海溝型地震の発生の可能性などが 文部科学省や内閣府から発表された後に概要が 計画されたからでしょう、10m の津波による大 規模災害を想定しての訓練概要となりました。

1) 目 的

「この訓練は、災害対策基本法第48 条及び沖 縄県地域防災計画に基づき大規模地震等による 各種災害の発生を想定し、防災関係機関及び地 域住民の参加のもと、総合的に実施することに より、災害発生時における防災関係機関の連携・ 確認するとともに、広く県民の防災意識の高揚 を図ることを目的とする。」(平成24 年度沖縄 県総合防災訓練実施要項より)

2) 訓練想定

○ 平成24 年9 月9 日09 時30 分頃、沖縄本 島近海(那覇市の北北東約150 ㌔)を震源と する強い地震が発生した。

○ 09 時32 分、沖縄気象台から沖縄本島北部 で震度6 強、沖縄本島中南部で震度6 弱という 震度速報が発表された。

○ 09 時33 分、沖縄気象台から沖縄本島、大 東島、宮古、八重山地方に「大津波」の津波予 報が発表された。このため県及び各市町村では、 災害対策本部を設置したほか、県では、県総合 行政情報通信ネットワーク等を通じて、沖縄県 内各市町村、消防、防災関係機関に警戒態勢を とるよう一斉指令を行うとともに、県下の各市 町村、防災機関を通じ地震及び津波による被害 状況等の情報収集にあたった。

○ 09 時50 分頃、沖縄本島地方に津波が襲来し、 名護市では、地震及び津波による被害状況の情 報収集にあたったところ、名護市一帯で多数の 建物が倒壊し、火災が発生、瓦礫の下敷き等に なり負傷者が多数発生していることが確認され た。また、同市沿岸部では津波により、市民が 沖合に流されている。さらに、道路が通行不能 なっている箇所があるほか、電気、電話、水道、 ガス等のライフラインも甚大な被害が生じてい るとの情報があった。このため、県及び名護市 では、被害状況等の情報収集を継続するととも に災害応急対策・復旧対策にあたることとした。 (平成24 年度沖縄県総合防災訓練実施要項より)

3) 訓練種目

(1) 事前措置 ア. 訓練実施の広報

(2) 初動措置訓練 ア. 情報収集・伝達訓練、 イ. 避難訓練、ウ. 災害対策本部設置運営訓 練、エ. 住民等の初期活動訓練

(3) 災害対策活動訓練 ア. 応援要請訓練、 イ. 応 援部隊等の参集・輸送訓練、ウ. 避難所設置訓練、 エ. 交通規制訓練、オ. 交通輸送路確保訓練、カ . 先遣(空)部隊投入訓練、 キ. 先遣(陸)部隊 投入訓練、ク. 災害拠点病院活動訓練、ケ. 救護 所設置運用訓練、コ. 救助訓練、サ. 火災防御訓練、 シ. 衛星中継車等運用訓練、ス. 避難民等輸送訓 練、セ. 非常通信確保訓練、ソ. 被災者支援活動 訓練、タ. ライフライン確保・対応訓練、チ. 救 援物資等輸送訓練、ツ. 瓦礫除去訓練、検視訓練、 (平成24 年度沖縄県総合防災訓練実施要項より 抜粋)

そして、このなかで主に(3) 災害対策活動訓 練の、ケ. 救護所設置運用訓練を本会が行い、(2) 初動措置訓練の、ウ. 災害対策本部設置運営訓 練として北部地区医師会が現地医師会災害対策 本部の設置を行うこととなりました(詳細は「北 部地区医師会の報告」参照)。

4) 訓練会場

主 会 場: 名護漁港(開会式、閉会式、事故・火災・ 崩壊等の災害発生現場、多数負傷者発生現場、 漂流者発生、啓開訓練等)

サブ会場: 名桜大学北部生涯学習センター(名 護市災害対策拠点)、名桜大学(避難所、救護 所等)、各区市町村各区会場

3. 訓練当日

午前中は発災直後の被災地における初動対応 訓練が行われました。そして、午後には発災後(2 目以降)津波警報が解除されたと想定した様々 な訓練が実施されました。主会場、サブ会場以 外でも、今帰仁村では航空自衛隊CH47 ヘリコ プターによる護衛艦ひゅうがへの病人搬送、国 頭村では陸上自衛CH47 ヘリコプターによる 名桜避難所への孤立住民搬送等が行なわれまし た。また、各区に指定された避難所への住民避 難訓練も行われ、名桜避難所では炊き出しが行 われ、沖縄電力電源車のヘリコプター輸送など 多岐にわたる訓練が実施されました。

そのような中、本会JMAT は次のような動 きとなりました。

○ 平成24 年9 月9 日08 時30 分、集合/ 打 合せ/ 準備(写真1)

写真1 出発前ブリーフィング

○ 10 時00 分、医師会館出発

○ 10 時45 分、沖縄自動道伊芸SA にて休憩・ 時間調整(写真2)

写真2 沖縄自動車道伊芸SA にて

○ 11 時30 分、名護市災害対策本部、名護市 消防本部統括指揮所、名護警察署災害警備本 部、陸上自衛隊連絡所が入る名護市災害対策拠 点(北部生涯学習センター)内の北部地区医師 会災害対策本部に到着(写真3,4)。

写真3 名護市災害対策拠点

写真4 北部地区医師会災害対策本部

○ 11 時35 分、名護市災害対策本部へ到着報告、 同本部にて避難所状況等の情報収集と調整、同 本部より救護所設置の指示を受け避難所等に対 する迅速初期調査は見なし訓練として12 時00 分から救護所設置開始となる(写真5)。続い て名護市消防本部統轄指揮本部と調整し、消防 救護所担当者と連絡(写真6)。

写真5 名護市災害対策本部

写真6 名護市消防本部統括指揮本部

○ 11 時40 分、北部地区医師会災害対策本部 へ救護所設置開始時刻等報告。

○ 12 時00 分、名桜大学避難所到着、救護所 設置開始(写真7 ~ 9)。救護所前には既に陸 上自衛隊西部方面隊第15 旅団後方支援隊衛生 隊( 以後、自衛隊)の移動手術システムが展開。

写真7 名桜避難所に救護所設置開始

写真8 ベッドの組み立て

写真9 救護所内の診察スペース

○ 12 時25 分、救護所設置完了。昼食なら びに自衛隊移動手術システムを見学(写真 10,11)。訓練での連携を調整。

写真10 陸上自衛隊野外手術システム

写真11 手術室内部

○ 13 時15 分、避難所傷病者対応(20 名)開 始。開放骨折から打撲・挫傷から四肢麻痺な どのムラージュされた模擬傷病者に対して、 トリアージから初期対応を行う(写真12 ~ 14)。この中でも開放骨折等の清潔処置やレン トゲンを至急必要とする症例は自衛隊設備で処 置、処置後は救護所のベッドでの管理となる (写真15,16)。また、赤十字連絡員、中頭病 院DMAT、琉大DMAT、浦添総合病院DMAT が到着(写真17)。DMAT が重傷者の安定化、 再トリアージを実施(写真18)。

写真12 傷病者対応訓練

写真13 模擬患者受診

写真14 トリアージ赤対応

写真15 自衛隊衛生隊との連携

写真16 自衛隊から処置後の患者受け入れ

写真17 DMAT 到着

写真18 安定化と再トリアージ

○ 14 時30 分、災害現場からムラージュされ た傷病者が到着(30 名)。トリアージ後対応。

○ 14 時45 分、主会場へ検死出動(外間先生) (写真19)。

写真19 検視

○ 15 時00 分、救護所から搬送患者20 名を DMAT が添乗して陸上自衛隊CH47 ヘリコプ ターで護衛艦ひゅうがへ搬送(写真20)。

写真20 CH47 ヘリコプター搬送

○ 15 時30 分、救護所運営訓練終了、閉会式 参加のため主会場へ移動。

○ 16 時00 分、閉会式(写真21,22)。

写真21 閉会式

写真22 参加者

○ 16 時30 分、救護所片付け、撤収。

○ 18 時00 分、医師会館へ帰還、解散。

4. 訓練を終わって

本会は災害対策基本法における指定地方公共 機関に指定されており、沖縄県地域防災計画お よび医療救護に関する協定に基づいて医療救護 活動を行うことになっています。しかし、キ ックオフとなった5 月23 日の第一回全体会議 ならびに5 月29 日の第1 回医療部門会議(以 下、部門会議)において、訓練案では医療部門 を統括された佐々木先生(赤十字病院・県統括 DMAT)からは救護所設置運用は医師会の役割 と位置づけて頂いていたのですが、行政その他 関係機関では災害時における医師会やJMAT の位置づけと役割をイメージしてもらうことが 出来ませんでした。

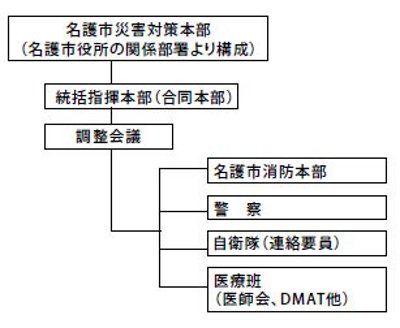

第1 回部門会議終了後に今回の訓練の中心 となる名護市消防本部の宮平達洋消防署長から 「これまでの劇場型の訓練ではなく本当の災害 を想定した実動訓練をしたいので是非よろしく お願いします」とのお話しを頂きました。そし て「災害発生現場のみの対応ではなく、避難者、 避難所、救護所などの対応訓練も是非実動でや りましょう」との話をして、名護市総務課の担 当者を紹介して頂きました。そして、北部地区 医師会事務局と一緒に関係者との調整会議を持 ちました。そこで、災害対策本部内に医療を担 当する部門設置の必要性と医師会の役割を理解 して頂きました。そして、名護市の災害対策拠 点(合同本部)内に名護市災害対策本部、名護 市消防統括指揮本部、自衛隊連絡所と並んで北 部地区医師会災害対策本部を設置することにな りました。これは災害時の医療救護活動にとっ てとても重要なことです。

今後、名護市以外の市町村各関係機関におい ても理解をして頂く必要があると思います。ま た、県にも玉井理事はじめ事務局、そして佐々 木先生らが関係部署にこのことを説明して頂き ました。ただ、今回は県庁内における災害対策 本部設置訓練は実動として行なわれませんでし た。しかし、現実に大災害が起きた時には、や はり県庁内にも医療部門の災害対策本部が設置 され、そこに本会や統括DMAT が参画する必 要があると思います。

今回、行政や関係機関と調整をするにあた って注意をしなければならないことが判りまし た。よく一般に使われている「災害対策本部」 という名称の定義や具体的内容(特に構成)が 行政や都道府県あるいは市町村によって異なっ ていることでした。これは各々の災害計画で規 定されているようです。沖縄県と名護市の場合 では、「災害対策本部」とは庁内や役場の中の 各部署の担当者で構成するものとされていま す。大槌町での経験などから「災害対策本部」 とは行政や自衛隊や消防などの関係機関が集ま って構成されると考えていました。しかし、沖 縄県や名護市において、それは「災害対策本部」 ではなく各機関の災害対策本部の「合同本部」 であり、今回は名護市災害対策拠点という名称 となっていました(fig.3)。今後、行政関係機関 と話をするときには注意する必要があります。

fig.3 名護市災害対策拠点

したがって、被災地の行政の災害対策本部や 警察ならびに消防機関、自衛隊などが集結する いわゆる「合同本部」となる場所に医療を担当 する部門設置するということになります。そし て、被災地区医師会が参画あるいは統括して本 部機能をもつことが重要であるということにな ります。

実動訓練をする目的の一つとして、訓練予定 (計画)の達成目標に対する訓練における達成度 の検証、ならびに訓練後の反省と今後の課題が 重要となります。訓練後にはJMAT 参加者から の意見収集、沖縄県統括DMAT ならびに赤十字 沖縄県支部との意見交換、自衛隊との意見交換、 そして本会災害医療委員会での報告を行いまし た。北部地区医師会からも報告を頂きました。

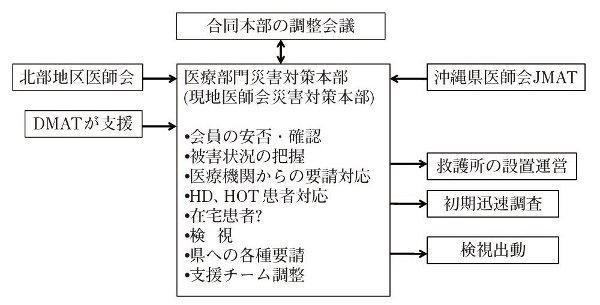

災害時における初動からの活動では、被災地 区医師会においては本部設置、会員の安否確 認、被害状況の把握、医療機関からの要請対応、 HD、HOT 患者対応、検視などを予定していま した。また、県医師会JMAT は救護所設置運 営、初期迅速調査、検視を予定していました。 訓練で北部地区医師会はその報告にもあります ように予定された訓練をほぼ実施されました。 JMAT も救護所設置運営という訓練目標はほぼ 達成できたと思えます(fig.4)。さらに、訓練の 中で初めて自衛隊の機能を理解し、連携も経験 できるなど貴重な経験をしました。

fig.4 医療班(部門)の初期活動

一方では、JMAT では救護所運営方法から 物品、そしてトリアージスキルや搬送手段、 DMAT との連携などの課題が出てきました。 今後さらに有効的な訓練になるよう取り組みを 進めたいと考えています。次に、現実の災害で は被災地の医師会員は患者さんや家族と職員を 守ることが第一であり、現地の災害対策本部を 運営することは困難であるとの意見が多く聞か れました。やはりJMAT が現地本部機能の支 援をする必要性があるのではないかと考えてい ます。そして、現地本部やJMAT と赤十字や DMAT などの他機関との連携、特に情報連携 が課題となりました。今後はこれらへの取り組 みが重要になると思います。

5. おわりに

今回の訓練では救護所に仲井眞沖縄県知事、 稲嶺名護市長が視察に来られました。主会場の みでなくサブ会場までも足を運ばれました。ま た、閉会式での挨拶からも、いかに県や名護市 が災害に対する危機感をもって訓練をしている かが伝わってきました。閉会式終了後に稲嶺名 護市長が我々の所まで来られて「医師会の皆さ ん、お疲れ様でした」との声をかけていただき ました。準備調整の段階から役場、消防、自衛 隊などの各機関との関係構築が始まりました。 災害に備えて平常時から各関係機関との顔が見 える関係を作っておくことが重要なことである と考えています。今後も担当地区医師会の方々 と積極的に訓練へ参加していきたいと考えてい ます。来年は南部圏での開催予定です。南部地 区医師会の皆様よろしくお願いいたします。