浦添市医師会の病診行連携の歩み

〜過去・現在・未来?〜

浦添市医師会 * 久田友一郎、**仲間清太郎、*山里将進、*池村剛、*平良豊(**会長 *副会長)

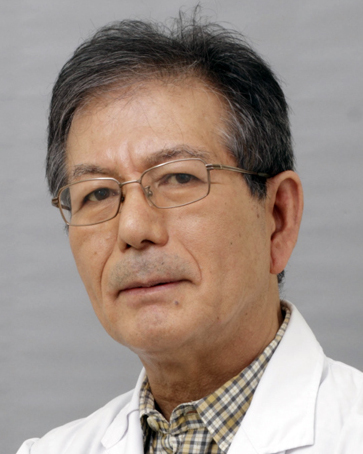

浦添市医師会は病診行連携推進事業として、 平成6 年から今日に到るまで、浦添市と緊密な 連携を取りながら、保健・福祉・医療の連携に よるサービスの充実に取組んできた。これまで の歩み、進行中の在宅医療連携拠点事業につい て報告する(図1)。

図1 浦添市医師会の病・診・行連携事業の経緯

浦添市医師会は平成4 年に中部地区医師会か ら分離。医師会発足時の会員数は34 人、会員 数は少ないが新進気鋭、結束力も高く、自由闊 達な雰囲気にれ、新しい試みへのチャレン ジ精神も旺盛であった。今から考えると、1 行 政区に1 医師会という環境は行政と医師会がそ れぞれの境界を越えて諸事業を展開する推進エ ンジンとなった。

< phase1 >

「糖尿病病診行連携推進モデル事業」 (平成6 年〜平成8 年)

当時の国のモデル事業公募は高度医療機器の 協同利用を軸とした病診連携事業が主流であっ た。当医師会では、患者教育が最重要課題とな る糖尿病の病診連携、すなわち、「かかりつけ医」 制の定着を基本とする病診連携に、公的機関と して浦添市保健相談センターが参画する「浦添 市における病診行連携モデル事業」がスタート することになった。

病院は教育入院を主とした入院機能、クリニ ックは外来機能、行政は糖尿病教室開催による 外来患者教育機能を担う。平成7 年には医師会 発行による紹介状の統一化、病診行連携・施設 間継続ケアのツールとして無料の糖尿病健康手 帳が発刊され、来年度(平成25 年度)は第8 版の改訂時期を迎える。

< phase2 >

「地域医療連携推進モデル事業」(平成9 年度)

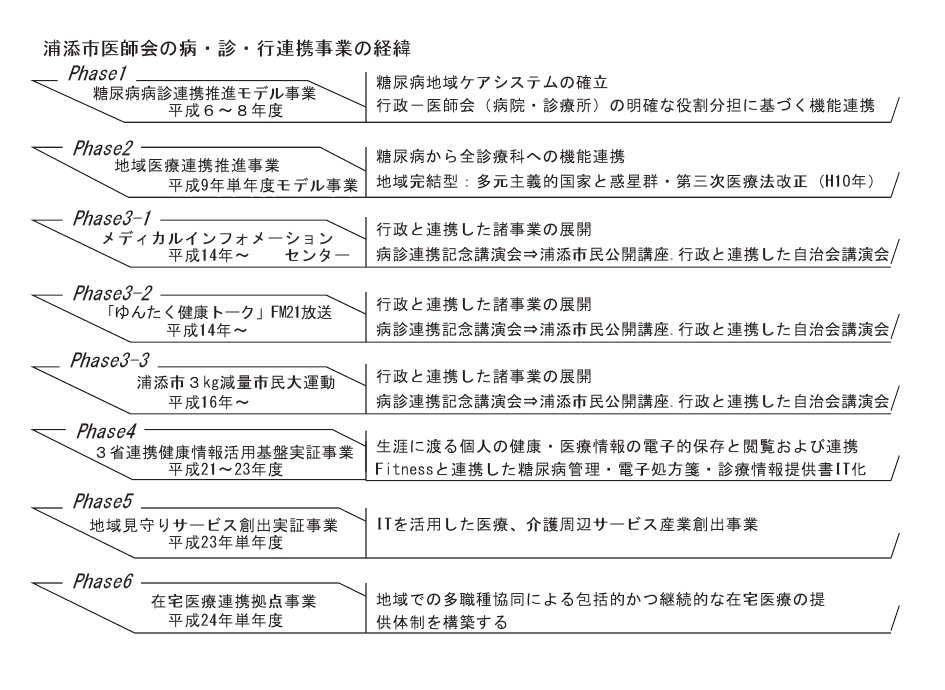

糖尿病連携事業から全診療科への機能連携の 拡大を目指し、地域・医療連携事業の基盤整備 に努めた。地域医療連携室の設置と機能強化、 病院・診療所・老健施設の施設機能公開、診療 情報提供書と生活習慣病健康手帳による生活習 慣病の治療方針の統一化、病病・病診・診診施 設間の紹介・逆紹介の推進など主な事業となっ た。医療圏内の病診連携推進・医療の質の向上・ インフォームドコンセントの充実・介護システ ムの推進など医療法の抜本改正が行われた第三 次医療法改正は平成10 年度であった。地域医 療連携ネットワークシステムの構築(First Class の電子掲示板)も試みたがこの事業は失 敗に終わった。医師会・行政の連携事業として、 パネルディスカッション形式の病診行連携記念 講演会(市民公開講座)は平成9 年度から始ま った。講演内容は行政および医師会の担当委員 が協議決定。平成18 年、うらそえ市民公開講 座と名称変更が行われた(表1)。

表1 浦添市医師会病診連携記念講演会からうらそえ市民公開講座へ

< phase3 >

医師会と行政が連携した諸事業の展開

< phase3-1 >

「メディカルインフォメーション(以下MI)センター開設」(平成14 年4 月)

MI センターは浦添市庁舎内1 階のメインフ ロアに設置された。行政の英断が象徴される事 業である。医療・介護・保健・福祉に関する電 話または来所の相談・支援窓口として開設され た。スタッフは浦添市のMI 職員と医療・介護 情報に精通した二人の医師会派遣職員(人件費 は浦添市)で構成され、医療に関する苦情をは じめとして多くの相談に対応できる体制が整備 された。MI センターは市民から寄せられる相 談内容と対応について定期的に医師会へ報告し 意見交換を行っている。

< phase3-2 >

浦添市の民間放送局FM21 の「ゆんたく健康トーク」(平成14 年9 月〜)

「ゆんたく健康トーク」は医師会活動・会員 医師・コメメディカルスタッフおよびMI セン タースタッフがそれぞれの立場から医療・保健・ 介護・福祉に関する身近な情報を市民に提供す る目的で開始された。進行役のFM21 アナウ ンサーと出演者が選んだ曲をはさみながら、放 送時間は毎週月曜日午後8 〜 9 時。放送開始か ら10 年が過ぎたが浦添市医師会や各施設およ び行政の諸活動についての理解を深める機会に なっている。

< phase3-3 >

「浦添市3kg 減量市民大運動宣言」 (平成16 年3 月18 日〜)

行政と連携した生活習慣病改善事業として、 平成16 年3 月18 日、浦添市・浦添市医師会は「浦 添市3 キロ減量市民大運動宣言」を発表した。3 キロ減量市民大運動は減量のための5 つの行動 目標、メタボリック症候群の啓発ポスターの掲 示、医師会・保健相談センター共催の自治会単 位の講演会・浦添市国保事業のてだこウオーク・ 健康推進課事業の3kg 減量チャレンジ運動など 様々な取り組みが始まった。日本肥満学会が「ま ずは体重3 キロ、ウエスト径を3 センチ減らそ う」の「サンサン運動 神戸宣言2006」を提唱 したのは平成18 年10 月27 日であった。しか しながら、日本全国でMetS は増加の一途をた どっておりより有効な対策が求められている。

< phase4 >

3 省連携健康情報活用基盤実証事業 (平成20 年〜平成22 年)

―総務省・厚労省・経産省―(実施主体:浦添市)

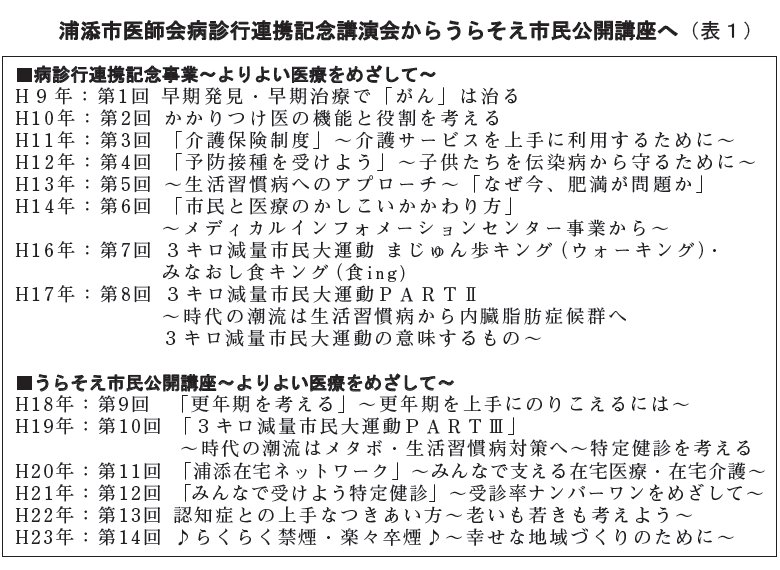

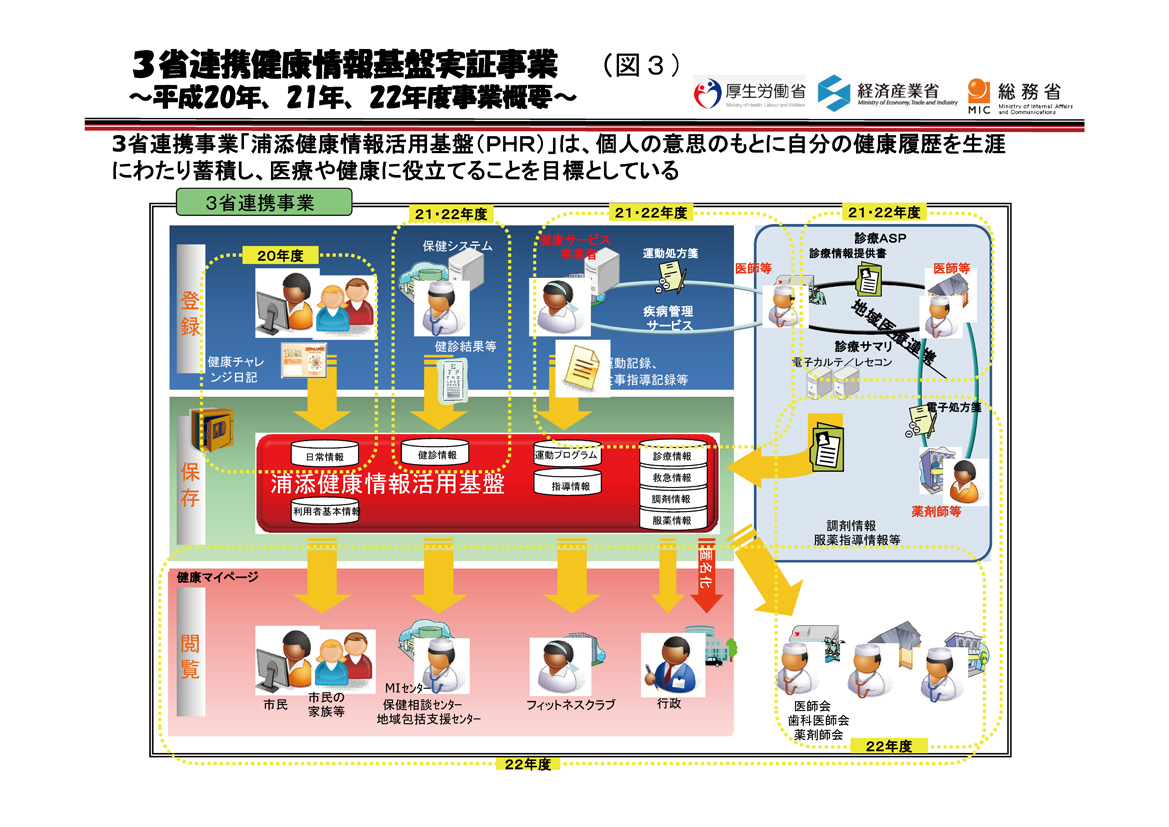

3 省連携健康情報活用基盤実証事業は i-Japan 戦略2015 の中の三大重点分野の一項 目、日本版EHR(仮称)の実現で提唱されて いる1)医療過誤の減少、個人の生涯に渡る継 続的な医療実現2)処方せん・調剤情報の電子 化3)匿名化され健康情報の疫学的活用等の実 証事業である(図2)。

図2 〜国民主役の「デジタル安心・活力社会」の実現を目指して〜

浦添市および浦添市から医師会へ委託された 事業目的は、個人の生涯にわたる健康情報を健 康情報活用基盤として構築、整備。市民への健 康づくり施策の支援、満足度向上を目指し、健 康情報活用基盤を浦添モデルとして評価、検証 することである。事業目標は1)市民への健康増 進施策と市民健診とを連動させた健康情報の永 続的なしくみの提供と健康受診率や市民の健康 意識の向上2)散在する健診、診療などの健康情 報を個人自らが簡単に収集、管理できる環境を 健康情報活用基盤のソフトウェアと連携したし くみをつくり、統合的に提供4)インターネット の安全利用を前提した安全管理ガイドライン準 拠、HPKI による真正性確保、利用者認証の実 現による健康情報活用基盤の構築5)健康チャレ ンジ日記、健診情報、診療情報サマリ、調剤、 服薬情報などの健康、診療情報を健康情報活用 基盤のもとに蓄積、参照するしくみの有用性の 評価など膨大な計画である(図3)。

図3 3省連携健康情報基盤実証事業〜平成20年、21年、22年度事業概要〜

医師会に委託された事業の最大の問題は現在 の電子カルテシステムのセキュリティーと規格 統一化がなされてないクリニック電子カルテシ ステムである。疾病管理情報の手書き入力は臨 床現状での実用化に適さない。地域連携パスの IT 化にはミニクラウド型システムの開発が望 まれる。医師会では同事業推進のために健康管 理ツールとして開発した「アンチエイジング浦 添モデル2009」、「アンチエイジング浦添モデ ル2011」を医師会HP でインターネット公開 を行った。

< phase5 >

地域見守りサービス創出実証事業 (平成23 年単年度)

―経済産業省―(実施主体:浦添市医師会)

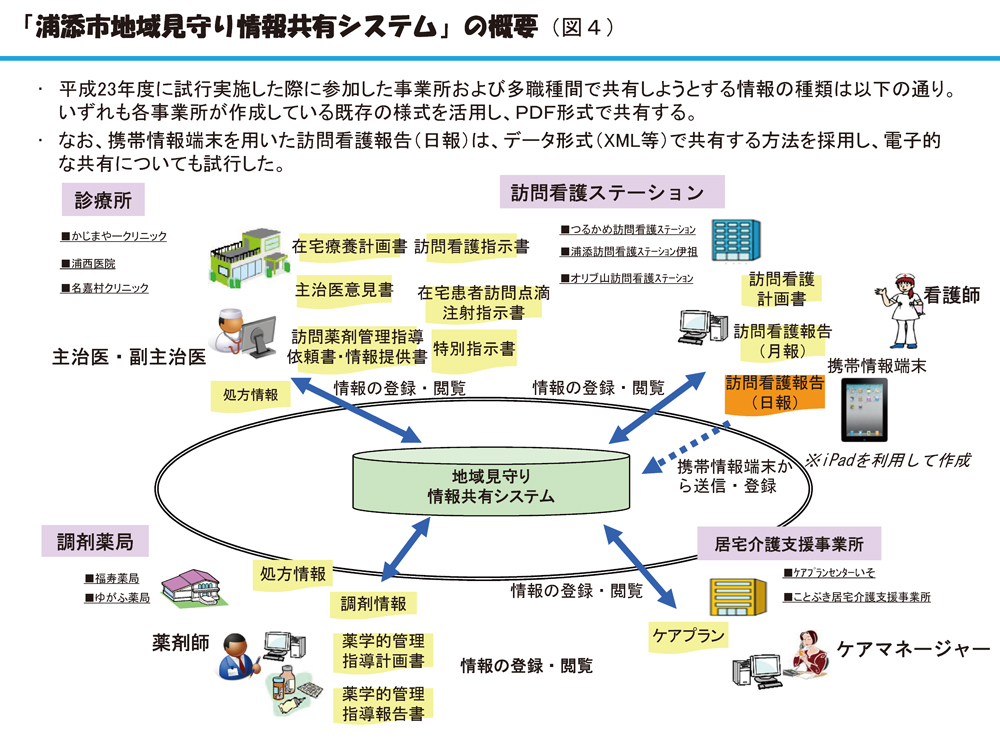

浦添市医師会は、平成21 年度に「浦添市在 宅医療ネットワーク」を設立し、在宅療養支援 診療所や連携病院、専門医、多職種が参加し、 主治医・副主治医体制などのシステム化を行っ てきた。地域見守りサービス創出実証事業の概 要は、地域見守りサービスの実用化に向け、サ ービスの効果とビジネスモデルとしての検証を 行う実証事業であり、在宅医療・介護に参加す る「全ての事業所(多職種)を支える仕組み」 の実証であった。

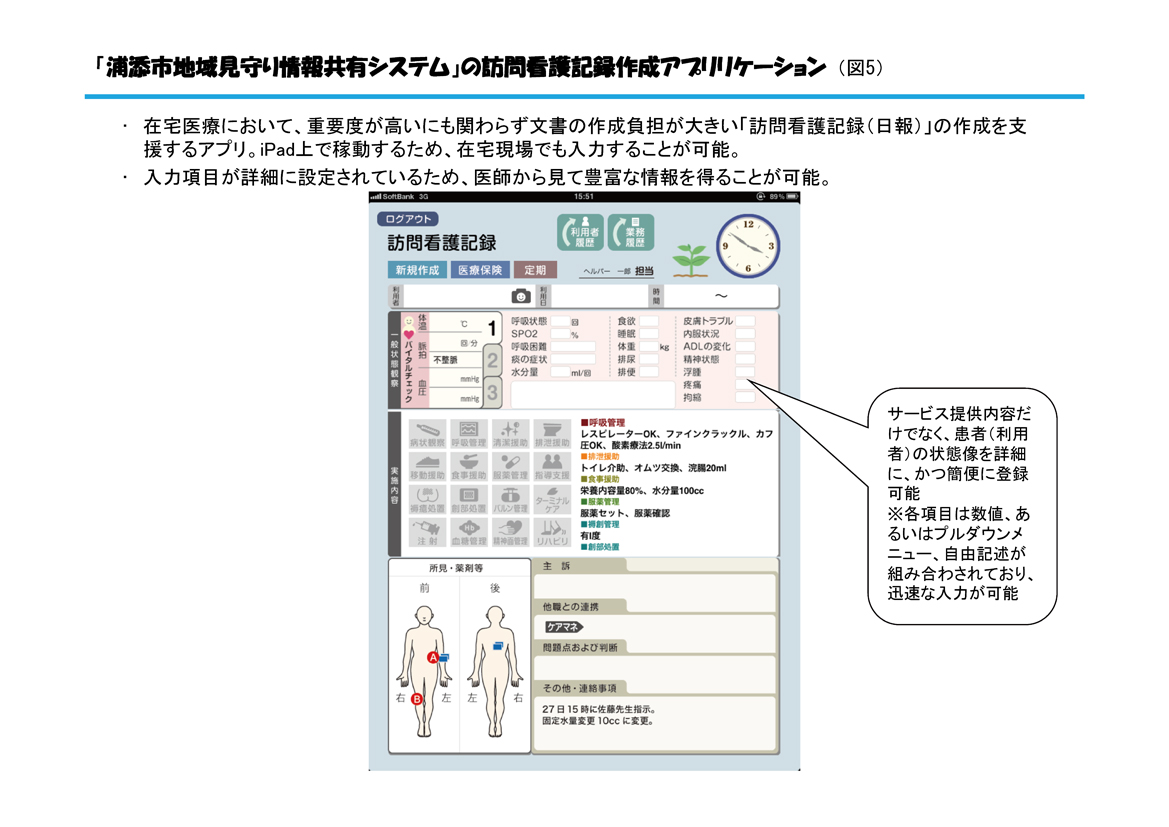

本実証事業のコンセプトは1)医師・看護師・ 薬剤師・ケアマネージャーが参加2)各事業所の 既存の様式をそのまま利用できる3)患者の状態 の変化を掴みやすいよう、患者ごとに時系列で 情報を共有4)セキュリティーが確保され、患者 情報の閲覧権限がコントロールされる5)ランニ ングコストを低く抑えるなどである(図4・図5)。

図4 「浦添市地域見守り情報共有システム」の概要

図5 「浦添市地域見守り情報共有システム」の訪問看護記録作成アプリケーション

全国で採択された7 地域での実証事業で、浦 添市医師会の地域見守りサービス創出実証事業 が高い評価を得て、平成24 年度の在宅医療連 携拠点事業へと展開した。

< phase6 >

在宅医療連携拠点事業(平成24 年単年度)

―厚生労働省―(実施主体:浦添市医師会)

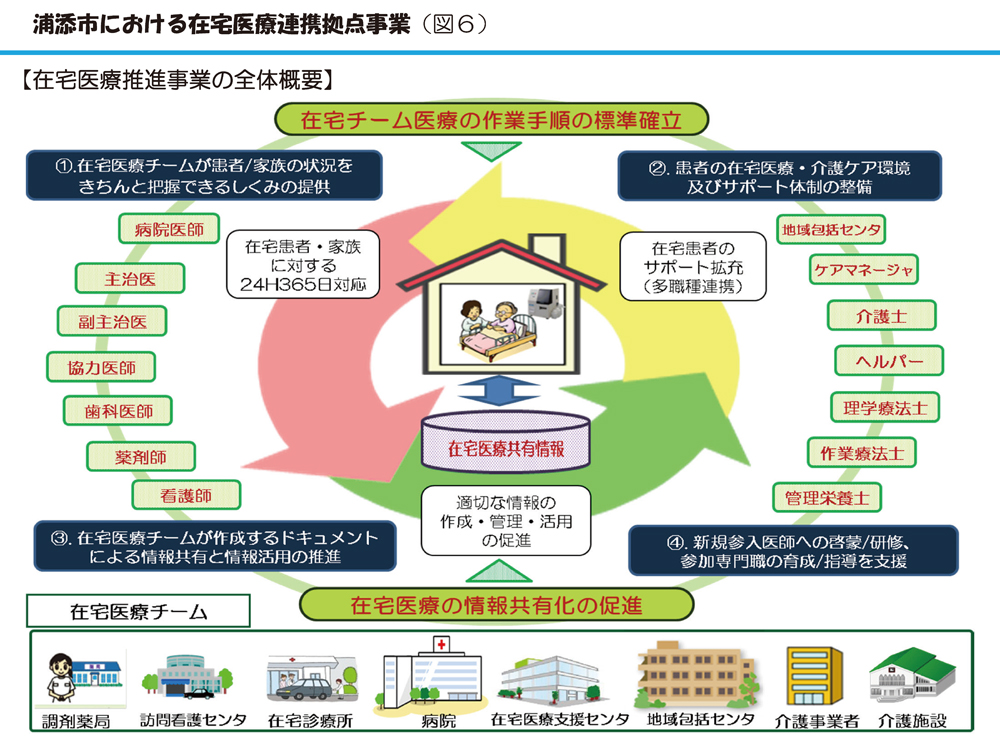

在宅医療連携拠点事業は「情報共有システ ム」の実用化と本格稼働に向けた事業である。 (図6)実施主体は浦添市医師会(浦添市在宅 医療ネットワーク)。医師会は介護支援専門員 資格を持つ看護師と医療ソーシャルワーカー を専従で配置する。これらの専門職が、医療 系サービスと介護系サービスの連携コーディ ネート、地域包括支援センターとの連携など の役割を担う。浦添市との緊密な連携を行い ながら事業展開を図る。実施項目は1)「情報 共有システム」の参加事業所の拡充、2)蓄積 された情報を活用した症例検討会の展開:「看 取り」のケースの症例検討や、多職種間の役 割分担の検証、多職種の教育・研修、3)より 効率的・効果的な多職種連携のための情報共 有システムの改善、5)退院時共同指導やサー ビス担当者会議等のカンファレンス開催を支 援する仕組みづくりなどである。地域見守り サービス創出事業を更に発展させ行政が参加 するシステム構築を目指している。

図6 浦添市における在宅医療連携拠点事業

<医師会の未来>自分の後ろにある過去は見えるが、目前の目覚ましい技術革新が進む未来は見えない。