知っておきたいウィメンズヘルス

美代子クリニック 宮良 美代子

【要旨】

女性は、ダイナミックなホルモン環境の変化や妊娠・出産などに関わる特有の身 体の仕組みにより、男性とは異なる健康問題を持っている。しかもライフステージ ごとに特徴的な健康問題もあり、各々が、その後の女性の健康に大きな影響を及ぼ すことになりやすい。今回、日常診療でよく遭遇する思春期、性成熟期、更年期に 起こりやすい健康問題について、ヘルスケアの観点からまとめてみた。これらの 問題に早期より対応していくことが、女性の健康の維持・増進と中高年期以降に QOL を低下させる疾患(骨粗鬆症、動脈硬化、認知症など)の予防に有用である と考えられる。女性の一生を通じてその特徴を理解し、性差に基づく「女性医学」 の視点に立った、総合的、予防的な診療が必要で、今後幅広い連携のもと、産婦人 科のみならず、各科にまたがる学際的な取り組みが求められている。

はじめに

1994 年国連カイロ会議において、リプロダ クティブ・ヘルス/ ライツ(性と生殖に関する 健康と権利)と言う概念が採択され以来、「ウ ィメンズヘルス」、「生涯を通した女性の健康」 という考え方が広く採り上げられるようになっ た。我が国においても、1996 年の「生涯を通 じた女性の健康支援事業」に始まり、2007 年 には「新健康フロンティア戦略」が打ち出さ れ、「女性を応援する健康プログラム」(女性の 健康力)を推進する事が掲げられている。その 中で、女性の健康づくりを総合的に支援し、女 性が生涯を通して健康で明るく、その能力を発 揮できる社会の実現を目指すとしていて、各都 道府県に健康支援事業や癌検診などが委託され ている。

産婦人科診療は、これまで、妊産婦管理、婦 人科腫瘍に対する治療、生殖補助医療(ART) なども含めた不妊治療を主たる3 本柱として 専門性を高め発展して来た。一方で、今日のよ うな高齢化社会にあっては、女性の一生を通し て、各ライフステージに応じた諸問題(月経異 常、性感染症、早発閉経、更年期障害など)に 早期より対応していくことが、健康の維持・増 進と骨粗鬆症、動脈硬化、認知症など高齢女性 のQOL の低下を引き起こす疾患の予防に有用 であると考えられている。その為、これまでの 産婦人科診療に加え「女性医学」の視点に立っ て、女性の健康を総括的・予防的に取り扱う診 療が求められている。

思春期の月経痛の8 割はまず内科を受診する と言う報告もあり、今回のテーマでは、各疾患 の詳細は諸書に委ねることとして、産婦人科以 外の先生方に読んでいただくことを主眼に、日 常よく遭遇する疾患について、「ウィメンズヘ ルス」、「女性の生涯を通した健康」と言う視点 から概要を示し、言及してみたい。

思春期のヘルスケアの問題

思春期は小児期から成人期の移行期にあた り、急激なホルモン環境の変化と、性行動の若 年化、活発化から、さまざまな健康問題が生じ やすい。本誌において以前、当院思春期外来受 診者は60 ~ 65%が月経に関連した異常であり、 性感染症の陽性率は10 代、20 代前半が最も高 くなっていると報告した1)。

1)月経異常・無月経

思春期には初経以降、月経に関するトラブル が多く、月経不順や無月経、出血の持続、月経 随伴症状の異常(月経痛、月経前症候群)など、 成人で見られる以上にその頻度は高い。ただ、 思春期の月経不順や機能性子宮出血などは、性 成熟が進むにつれ軽快することが多く、通常、 継続的な治療を必要としないが、病状が軽いと 言うわけではない。過長・過多月経や子宮出血 の持続、さらに病院受診の遅れなどが重なり、 高度な貧血を呈している場合もある。思春期の 出血に対しても、治療にはホルモン剤の投与が 有効で、通常大きな問題も無く使用可能である が、母親のホルモン投与に対する抵抗感が非常 に強い場合があり、十分なインフォームドコン セントがないと、同様の月経異常を繰り返し、 重症化することになり易い。

一方、月経周期が確立した後に起こる月経不 順や無月経は、その原因や健康に与える影響が、 成人期につながる問題を内包していることがあ り注意を要する。

続発性無月経は3 ヶ月以上月経が停止する状 態で、明らかな誘因がない場合には比較的良好 に経過するが、ストレスや急激な体重変化(や せ、肥満)、過度の運動などがきっかけとなっ ている場合は、より早期からの指導や治療が求 められる。特に、急激な体重減少を契機とする 無月経は、頻度も高く、思春期の続発性無月経 の4 割以上を占めていて、治療に苦慮する場合 も多い。中には神経性食欲不振症などの摂食障 害も含まれていて、精神的ケアが必要となる。 体重減少性無月経では、月経が停止した後、出 来るだけ早い時期に体重の回復を図ることが重 要で、無月経期間が長くなると、体重が回復し ても月経周期が戻らないと言うことになり兼ね ない。この場合、内外性器の萎縮や妊孕性の低 下、ひいては骨粗鬆症などにもつながる生涯の 健康問題となる。当院でも、高校生時代に急激 なダイエットをして無月経となり、22 歳まで 病院を受診することなく放置。その後不定期に 産婦人科で治療を受けるも自然月経は回復せ ず、15 年間経過していた例を経験している。

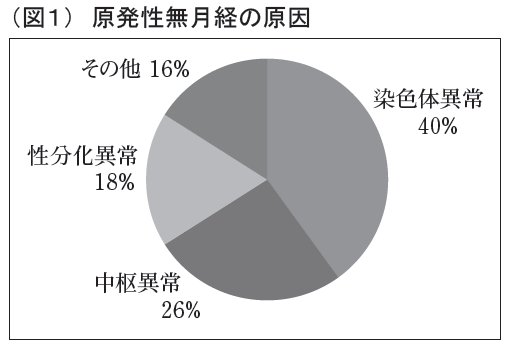

18 歳まで初経の発来しない原発性無月経で

は、染色体異常や性腺・性管分化異常など治療

の困難な原因が多くなってくる。この場合、本

人および両親への説明、告知は不用意に事務的

に行うことの無いよう配慮する。

思春期では、月経痛のひどい例も比較的よく 見られるが、そのほとんどは子宮の過収縮が原 因で、器質性の疾患はなく、身体的成長に伴い 軽減することが多い。ただ、頻度は低いものの、 若年者の子宮内膜症も報告されてはいる。機能 性月経困難症の治療には、月経に対する嫌悪感 や精神的ストレスがないかを念頭に、NSAIDs や低用量ピル(保険適用薬剤あり)などの投与 が考慮される。月経困難症の既往は、子宮内膜 症に進展するリスクが高いとされていて2)、年 齢が若くても、月経周期が安定していれば、低 用量ピルは子宮内膜症予防の観点からも有用な 治療方法と言える。

図1 原発性無月経の原因

2)性感染症・緊急避妊法・HPV

若年層の性行動の活性化とそれに伴う諸問題 (性感染症、妊娠、人工妊娠中絶など)が懸念 されるようになって久しくなる。近年の急激な 性感染症の増加は、やや落ち着きを見せている ようだが、若者の性感染症罹患率は依然高く、 10 代後半から20 代では少なくとも10 人に1 人は何らかの性感染症に罹患していると推定さ れている。特にクラミジア感染症は最も頻度が 高く、自覚症状のあまりないまま、子宮内膜炎、 卵管炎、腹膜炎へと進展して、子宮外妊娠や不 妊症発症のリスクとなる。女性における性感染 症は直接妊孕性に影響を与えるだけでなく、胎 児や出生した児に異常を引き起こす原因ともな りかねず、次世代に引き継がれる健康問題と言 える。性感染症は予防が基本であり、若者への 教育と啓発が何より重要である。

性交渉において避妊が実行されなかった場 合、望まない妊娠のリスクを減らすために緊急 避妊法(emergency contraception ; EC)があ ることを知っていることも必要である。内服薬 としてはこれまで、性交後72 時間以内に中用 量ピル2 錠を服用し、さらに12 時間後に2 錠 追加するYuzpe(ヤッペ)法のみが、医師の判 断と責任のもと行われてきた。昨年我が国にお いてもノルレボ錠が正式に承認され、1 回の服 用でYuzpe 法より避妊効果が高く、有害事象 発現率も低いことから、EC の第一選択となっ ている。

子宮頸癌について、HPV(ヒトパピローマ ウイルス)ワクチンによる前癌病変発生の予防 効果が確認され、我が国においても、平成23 年度より、中学1 年生から高校1 年生の女子を 対象に公費助成によるワクチン接種が行われて いる。ただ、ワクチン接種により、子宮頚癌は 完全に予防されるわけではなく、接種者に誤解 を与えないよう留意し、将来積極的に癌検診を 受ける動機付けとなるようにしたい。

成熟期のヘルスケアの問題

性成熟期にはホルモン分泌の活発な時期にあ たる為、エストロゲン依存性の疾患が問題にな る。また、妊娠・出産年齢で、妊孕性への影響 を考慮したヘルスケア、問題対応が必要となる。

1)子宮筋腫、子宮内膜症

子宮筋腫も内膜症も、性成熟期に見られるエ ストロゲン依存性疾患の代表的なものである。

子宮筋腫は成人女性の20 ~ 30%に見られる 良性腫瘍性の疾患である。典型的な症状は過多 月経や周囲臓器に対する圧迫症状で、月経痛や 不正出血を見ることもある。子宮筋腫の治療法 の選択は、大きさのみに因らず、その位置、症状、 挙児希望の有無、患者年齢などを考慮し、個別 に決定する必要があるため、しばしば容易では ない。近年の晩婚化による妊娠・出産年齢の 上昇は、子宮筋腫と不妊症、子宮筋腫合併妊娠 などの問題を引き起こし、治療方法の選択を複 雑にしている。治療は、子宮摘出や筋腫核出術 以外に、UAE(子宮動脈塞栓術)、FUS(集束 超音波手術)が行われることもあるが、これら は、すべての子宮筋腫に応用できるわけではな く、保険適用は無い。薬物療法ではGnRH ア ゴニストなどが用いられるが、効果は一時的な ものに留まる。過多月経に対する対症療法とし て、黄体ホルモン徐放型IUS(子宮内避妊シス テム)、子宮内膜アブレーションも時に有効で ある。今後新たに、内服治療薬として「Ulipristal acetate」「TAK-385(臨床試験中)」などが使 用できるようになれば、非侵襲的な選択肢が増 えるものと期待される。

エストロゲン依存性疾患としては子宮内膜症 も頻度が高く、性成熟期女性のおよそ10%に 見られる。子宮内膜症は、子宮内膜およびその 類似組織が子宮内腔または子宮筋層以外の部位 で発生・発育するもので、子宮筋層に存在する ものは子宮腺筋症としている。内膜症は近年、 増加傾向にあるとされ、その主な症状は月経痛、 性交痛などの疼痛と不妊症である。月経痛は思 春期の機能性月経困難症と異なり、年々増悪す る傾向が見られ、痛みは持続性で、月経時以外 にも腰痛や下腹痛を認めることも多い。子宮腺 筋症を合併すると、子宮は腫大し過多月経とな る。不妊症の25 ~ 35%に子宮内膜症が合併し ていて、子宮内膜症患者の30 ~ 50%に不妊が 認められると言われている3)。

近年、子宮内膜症と癌発生との関連が問題と なっている。卵巣子宮内膜症と卵巣癌の合併率 は0.7%程度と推定されているが、その頻度は 年齢と共に高くなり、40 代では4.1%、50 代 では22%と高率である4)。従って40 歳以上、 4cm 以上の卵巣子宮内膜症は、慎重な経過観察 が必要で、手術による摘出も考慮される。

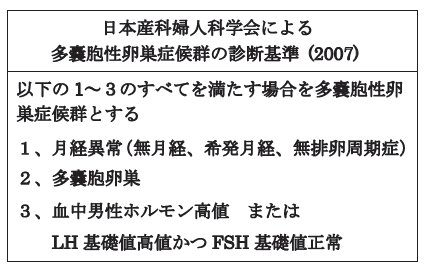

2)多嚢胞性卵巣症候群(表1)

多嚢胞性卵巣症候群 ( polycystic ovary syndrome:PCOS )は排卵障害に起因する月 経異常、LH 高値、卵巣の多嚢胞性変化、アン ドロゲン高値、肥満、多毛など多彩な病態を示し、 生殖年齢の女性の5 ~ 8%に見られ、女性不妊 の主要な原因のひとつとなっている。

疾患の病態・病因は未だ十分に解明されてい ないが、全身的な内分泌、代謝の問題があり、 近年インスリン抵抗性との関連が重要視されて いる。PCOS は肥満や高インスリン血症、脂 質代謝異常などが起こり易く、糖尿病や心血管 疾患のリスク因子となる。また、子宮内膜癌の 発生率も高く、30 歳以下の若年性子宮体癌の 60%にPCOS が認められたと報告されている。 従って、簡単な月経異常と思い受診する者も多 いが、PCOS と診断されれば、本病態と主症 状はその後長期に渡って存続するものと考えら れ、定期的な治療と経過観察をするように説明 する必要がある。たとえ月経様の出血が一定の 間隔で見られても、無排卵の場合、子宮内膜に 対する恒常的なエストロゲン刺激が起こり、癌 化のリスクを高める。そのため、周期的に黄体 ホルモンを内服するなどの対処が必要となる。 治療は年齢、肥満の有無、挙児希望の有無など を考慮し決定するが、食事・運動などの基本的 な生活習慣を良好な状態に保つよう指導する必 要があり、病状の軽減にも有用である。

表1

更年期のヘルスケアの問題

女性においては、閉経というホルモン的に劇 的な変化をおこすライフイベントがあり、その 後の健康問題には、エストロゲンの低下が大き な影響を及ぼしている。

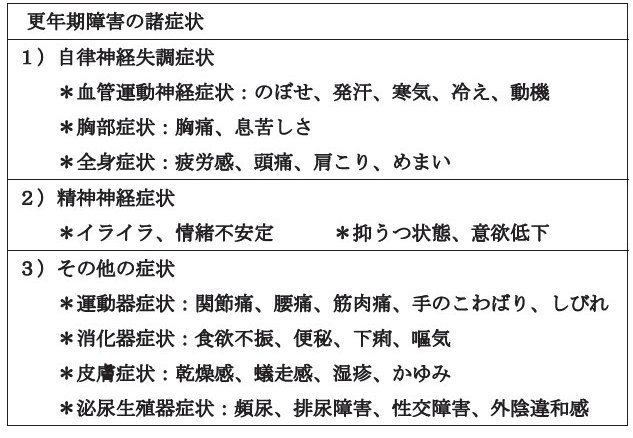

1)更年期障害(表2)

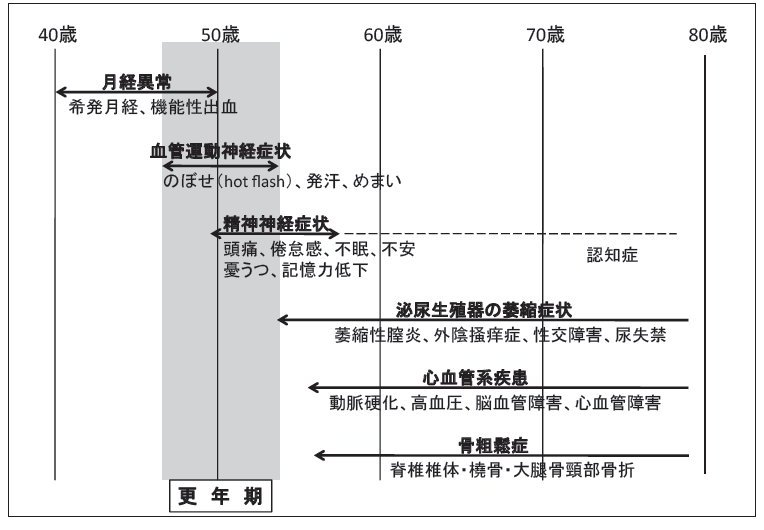

女性においては、閉経期のホルモン環境の変 化は非常に大きく、心身に与える影響も広範か つ多様である。平均寿命が延長し健康に関する 意識も高くなってきてきる一方で、閉経年齢に はほとんど変化はなく、中高年女性のQOL の 維持に、更年期からの健康管理が重要な鍵を握 っていると言っても過言ではない。(図2)

表2

図2 加齢と低エストロゲン状態による症状変化

日本産科婦人科学会は、「閉経の前後5 年間 を更年期といい、この期間に現れる多種多様な 症状の中で、器質的変化に起因しない症状を更 年期症状と呼び、これらの中で日常生活に支障 をきたす病態を更年期障害とする」と定義して いる。

更年期に見られる症状は、非常に多彩で個人 差も大きく、しかも更年期に限定的と言える症 状が少ない。その為、中高年の不定愁訴は安易 に更年期障害とされてしまう傾向があるが、こ の定義に従えば、閉経して5 年以上たって新た に出現した症状は、厳密には更年期障害と言え なくなる。

しかしながら、ヘルスケアの観点から、更年 期周辺期の女性に対する診療においては、さま ざまな症状を訴えてくる患者に傾聴し、諸症状 の改善を図るとともに、エストロゲン低下によ って今後引き起こされる健康問題に早期より対 応することで、老年期の退行疾患を予防してい くことは重要な診療目標となる。

ホルモン補充療法(HRT)は、更年期障害に 対して非常に有効であり、かつ、低エストロゲ ン状態に起因する退行疾患の予防にも有用な治 療方法の一つである。しかし同時に、乳がんの 発生率の上昇や血栓症の増加など一定のリスク も報告されている。2002 年に米国よりHRT に 関する有害事象が報告されて以降、一時HRT を敬遠する傾向が見られた。しかし近年、その リスクに対する詳細な検討が加えられ、年齢と 治療目的に応じて、投与量、投与経路(経口、 経皮)、投与期間などを個別に設定することで、 より安全にHRT が行えるようになって来てお り、有用性が再評価されている。

2)骨粗鬆症

更年期以降のエストロゲンの低下は、脂質代 謝、骨代謝、脳機能などに大きな影響を与えて いる。特に、高齢女性のQOL を著しく低下さ せる疾患の一つである骨粗鬆症による骨折も低 エストロゲン状態と関連が深い。骨粗鬆症は男 性にくらべ女性に圧倒的に多く、閉経以前から 骨量の低下が始まり、閉経以後10 年までの間 に20 ~ 25%にも達する。従って、閉経前に骨 量が正常範囲内であった者でも、この間に骨粗 鬆症に移行する可能性はあり、更年期からの骨 塩量測定が勧められる。骨粗鬆症予防には、思 春期に最大骨量を出来るだけ高めること。妊娠 期と産褥、授乳期には骨量の低下が起こり易く、 十分な栄養補給を心掛けること。そして、更年 期以降の低エストロゲンによる骨量低下を可能 な限り緩やかにすることが必要である。加えて、 急激な骨量低下が見られた場合、早い段階での 治療介入が有効である。

おわりに

女性のヘルスケアを考えるうえで、日常診療 でよく遭遇する疾患について概要を示した。女 性の健康をトータルにケアするためには、小児、 思春期から更年期、老年期にいたるまで、一連 の性差を考慮した予防医学的視点が必要で、今 後さらに各診療科にまたがる学際的な取り組み が求められて行くものと考えられる。

参考文献

1) 宮良美代子: 当院思春期外来からみえる若年者の現状と諸問題 「性の健康週間(11/25 ~ 12/1)」に寄せて、沖縄県医師会報 2011.11月号

2) Treloar SA ,et al : Am J Obstet Gynecol202(6) :534,e1-6 , 2010.

3) Plactice Committee of the American Society forReproductive Medicine:Endometriosis and infertility .Fertil Steril , 86 : 156-160 , 2006.

4) 日本産科婦人科学会編、子宮内膜症取り扱い規約 第2 部治療編・診療編 第2 版、東京:金原出版、2010(Ⅲ)

Q U E S T I O N !

次の問題に対し、ハガキ(本巻末綴じ)でご回答いただいた方で6割(5問中3問)以上正解した方に、 日医生涯教育講座0.5単位、1カリキュラムコード(84.その他)を付与いたします。

問題

次の設問1~5に対して、○か×でお答え下さい。

- 1)思春期における続発性無月経は、原因の明らかな場合、治療は比較的容易である。

- 2)避妊目的の低用量ピルの服用は、未成年者には推奨されない。

- 3)子宮筋腫、子宮内膜症はエストロゲン依存性疾患で、閉経以降に病状は自然軽快する。

- 4)閉経以前には、更年期障害は見られない。

- 5)骨粗鬆症は、圧倒的に女性に多く、閉経によるエストロゲン低下が大きな要因の一つである。