平成24 年度第2 回マスコミとの懇談会

「産科医不足」について

理事 玉井 修

今回は近年より深刻さを増す産科医不足につ いて取り上げました。わずか100 年前、日本 における妊産婦死亡率は出産10 万対約400 で ありました。実に現在の約100 倍であります。 日本における様々な母子保健統計の改善は目を 見張るものであり、まさに驚愕すべき進歩を遂 げております。また、沖縄県における周産期医 療統計も他府県に遜色なく、島嶼県である状況 を鑑みて、それに関わった多くの方々の努力に 改めて敬意を表したいと思います。

今回は県立南部医療センター・こども医療セ ンター副院長の佐久本薫先生に沖縄県における 周産期医療の現状と問題についてお話しして頂 きました。現在の産科医療は1 人でできるもの ではなく、チーム医療、病診連携や広域搬送シ ステムを基盤とした包括的医療という理解がま ず必要と言う事がわかりました。その様な状況 において、産科医不足を解消するために必要な 対策は一筋縄ではありません。社会全体で考え なくてはならない問題が大きく、単に産科医数 を増やせば良いという問題ではない事がよく解 ります。

同様な問題は今や外科医を初めとした他の診 療科にも及ぼうとしています。現場医師の超人 的な忍耐力と自己犠牲によってのみ維持される 医療の現場を見て、果たして若い医師は自分の 将来に明るい希望を見いだし、後に続こうと思 ってくれるだろうか。医師として働く喜びに満 ち、笑顔で患者さんに接する事ができる様にな るために、医療の事、医療人の事をもっと広く 理解して欲しい。そのためにはマスコミの果た す役割は非常に大きいと感じた懇談会でした。

懇談内容

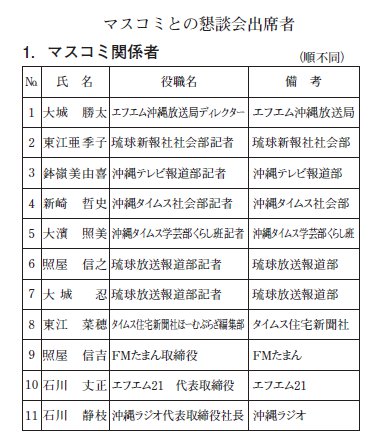

マスコミとの懇談会出席者

1.マスコミ関係者

2.沖縄県医師会関係者

懇談事項

「産科医不足について」

〜沖縄県産科医療の現状と問題点〜

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

副院長 佐久本 薫

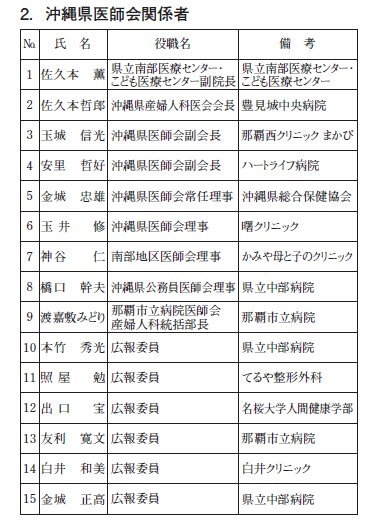

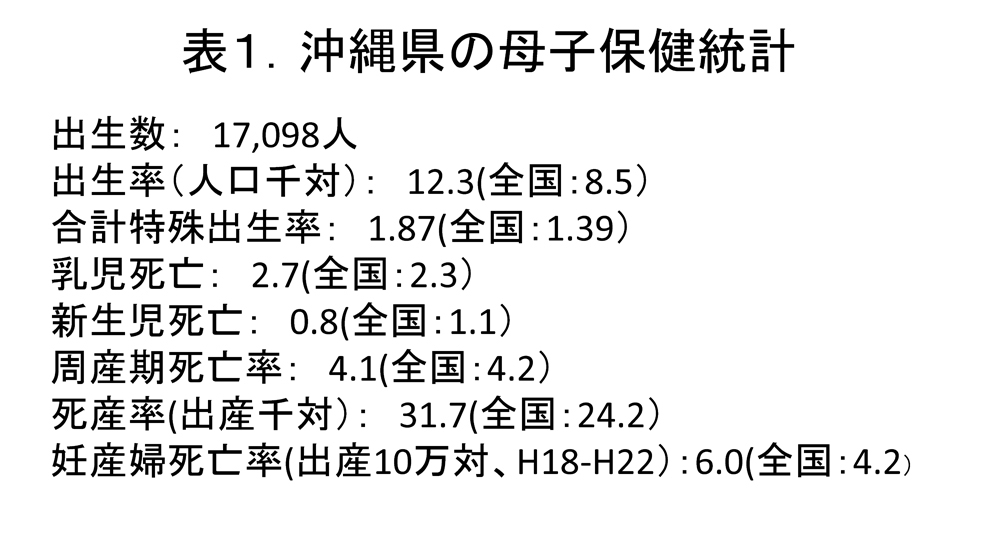

1 ) 沖縄県の母子保健

沖縄県の平成22 年の 出生数は17,098 人で人 口千対の出生率は12.3 (全国:8.5)で、38 年連 続で全国一です(表1)。 合計特殊出生率も1.87 ( 全国:1.39)と最も高 くなっています。母子保健の指標となる周産 期死亡率(4.1)と新生児死亡率(0.8)は、全国と 比較しても良いほうに入ります。それだけ周産期 医療に携わる関係者の努力の成果であると考えま す。図1 に周産期死亡率と新生児死亡率の年次推 移を示します。分娩監視装置の発展や超音波検 査による胎児異常の発見、妊娠高血圧症候群(妊 娠中毒症)の管理、新生児医療の発展と総合周 産期母子医療センターの設置などこの30年で周 産期医療は目覚ましい発展を遂げています。この ような高度な医療を維持するためには24時間体制 で母子を監視する必要があります。母子を救命す るために緊急帝王切開術がいつでもできる必要が あります。複数の産科医、麻酔科医、新生児専 門医、看護師や検査技師がチームとして連携する 必要があります。このような産科周産期に対する 要求度の高まりが産科医の不足に繋がっています。

表1 沖縄県の母子保健統計

図1 沖縄県の周産期死亡率・新生児死亡率

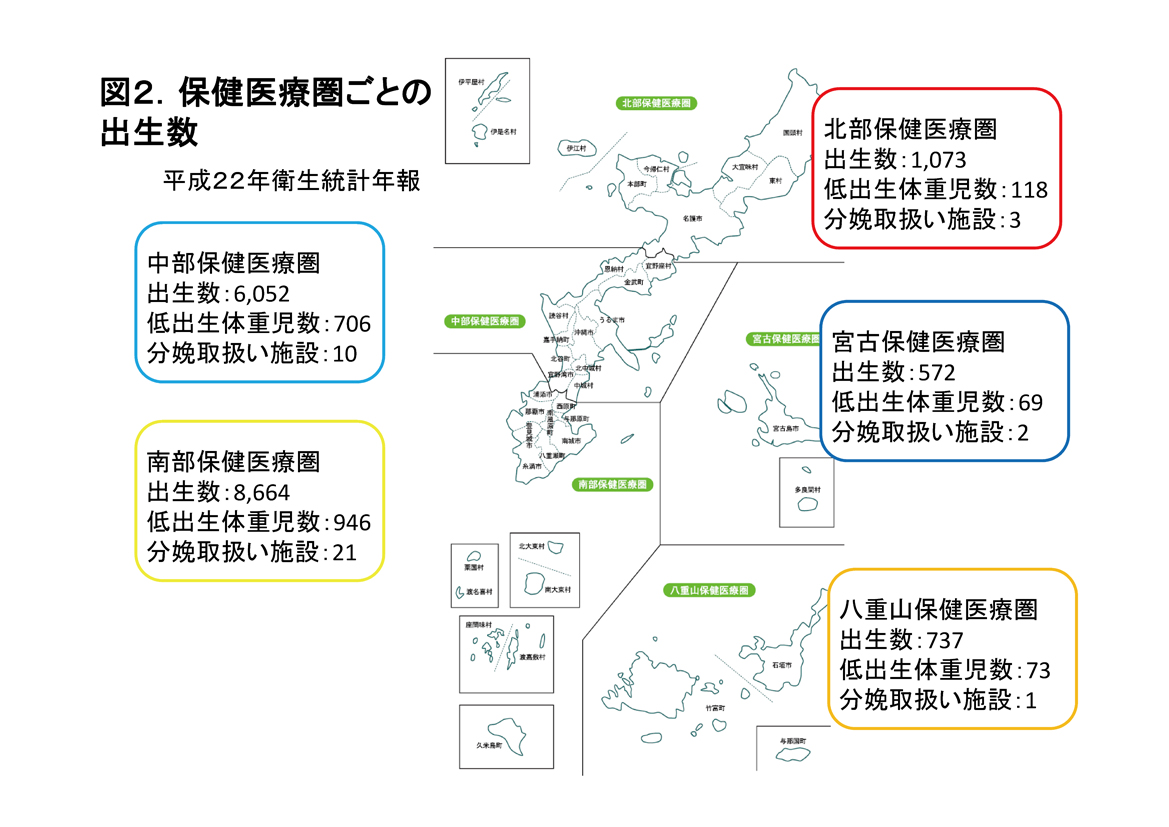

2)沖縄県保健医療圏別出生数

図2 は平成22 年の保健医療圏ごとの出生数と 2,500g 未満の低出生体重児の出生数および分娩 取扱い施設数を示しています。宮古保健医療圏 では2 施設で572 人の出生を取り扱っています。 八重山保健医療圏では県立八重山病院のみが分 娩を取り扱っています。北部保健医療圏は1,073 の出生数です。22 年は3 施設でしたが、今年4 月からは県立北部病院が分娩を取り扱っていな いため分娩取扱い施設は2 診療所となっていま す。後述しますが、診療所の産婦人科医が高齢 となってきたため、県立北部病院の産科医療の 確保はますます重要となってきます。

図2 保健医療圏ごとの出生数

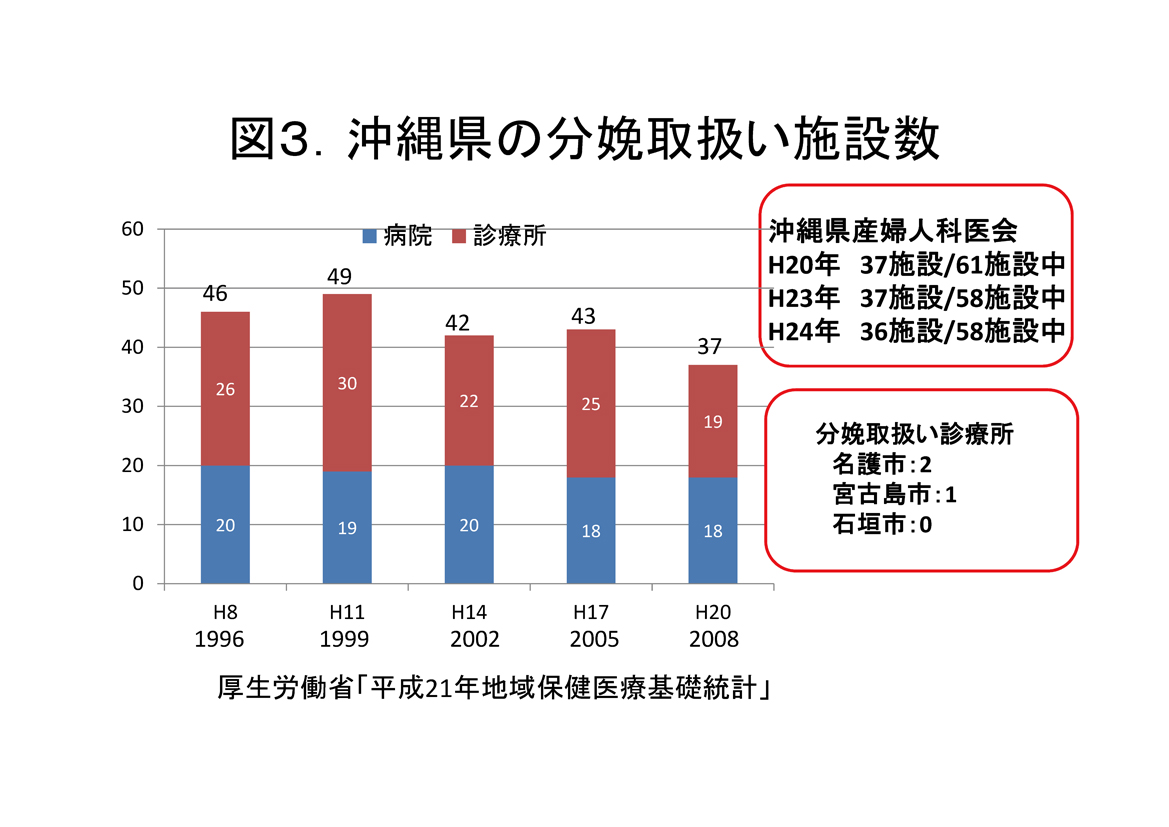

3)分娩取扱い施設の推移

分娩取扱い施設の年次推移を図3 に示します。 病院と診療所合わせて平成18 年には46 施設でし たが、平成24 年7 月現在、産婦人科施設58 施 設のうち36 施設しか分娩を取り扱っていません。 問題となっている名護市では2 診療所、宮古島市 1 診療所です。都市部でも分娩取扱いを止める施 設が出てきているため、各地区での分娩取扱いの 拠点となる施設の確保、人員の確保が今後大きな 課題となります。

図3 沖縄県の分娩取扱い施設数

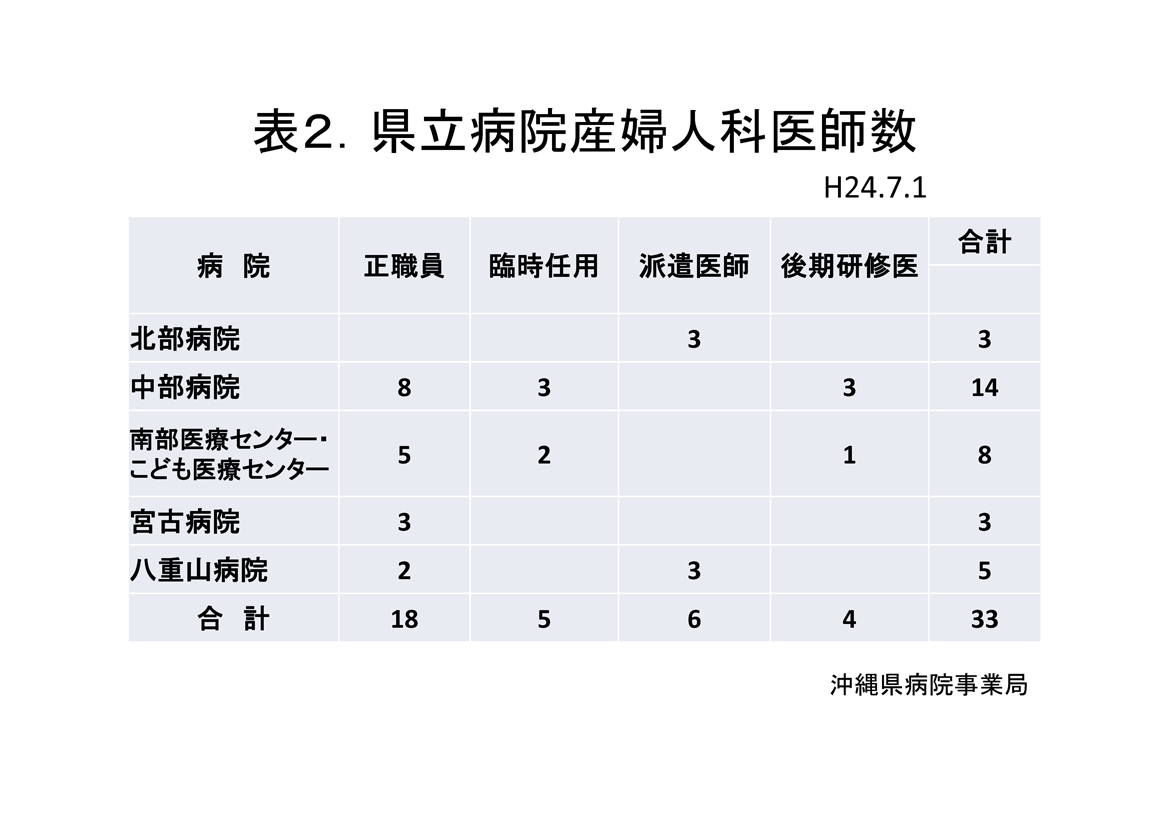

4)県立病院産婦人科医数

産科医療の高度化と常に緊急体制が取れること が重要となってきたため、ますます各地区の拠点と なっている県立病院産科医療の役割が重要となっ てきました。現在の県立病院産科医師数を表2 に示 します。県立北部病院は平成24 年4 月から派遣医 3 人で産科再開を計画しましたが、緊急時の体制の 整備が進まず、産科診療再開に至っていません。緊 急時には県立中部病院がバックアップしています。 八重山病院は23 年度末に産科医師確保の問題がマ スコミにも取り上げられましたが、現在5 名の産 科医が勤務し、頑張っています。関係者が相当に努 力した成果であると思います。しかし、今後に備え、 根本的な方策を見つける必要があると考えます。北 部病院の応援体制を検討しましたが、八重山病院の 5 人体制は当面維持することになりました。

表2 県立病院産婦人科医指数

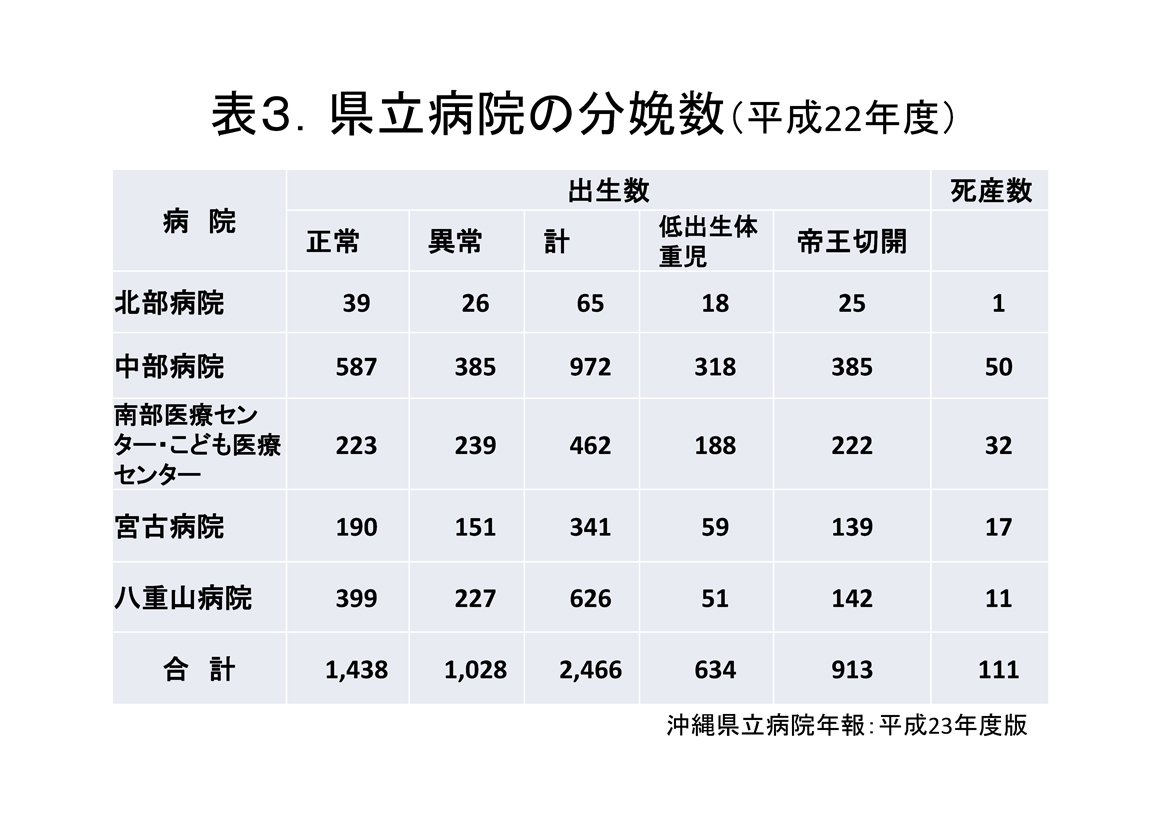

表3 に各県立病院の分娩数を示します。各施 設ともハイリスク妊娠を取り扱っており、帝王切 開率が最も低い八重山病院で22.6%、他は38.5 〜 48.1%と高率になっています。このような産 科診療を維持するためには十分な産科医師数、 看護師数、緊急時の体制および新生児専門医や 他部門の協力が不可欠です。

表3 県立病院の分娩数(平成22 年度)

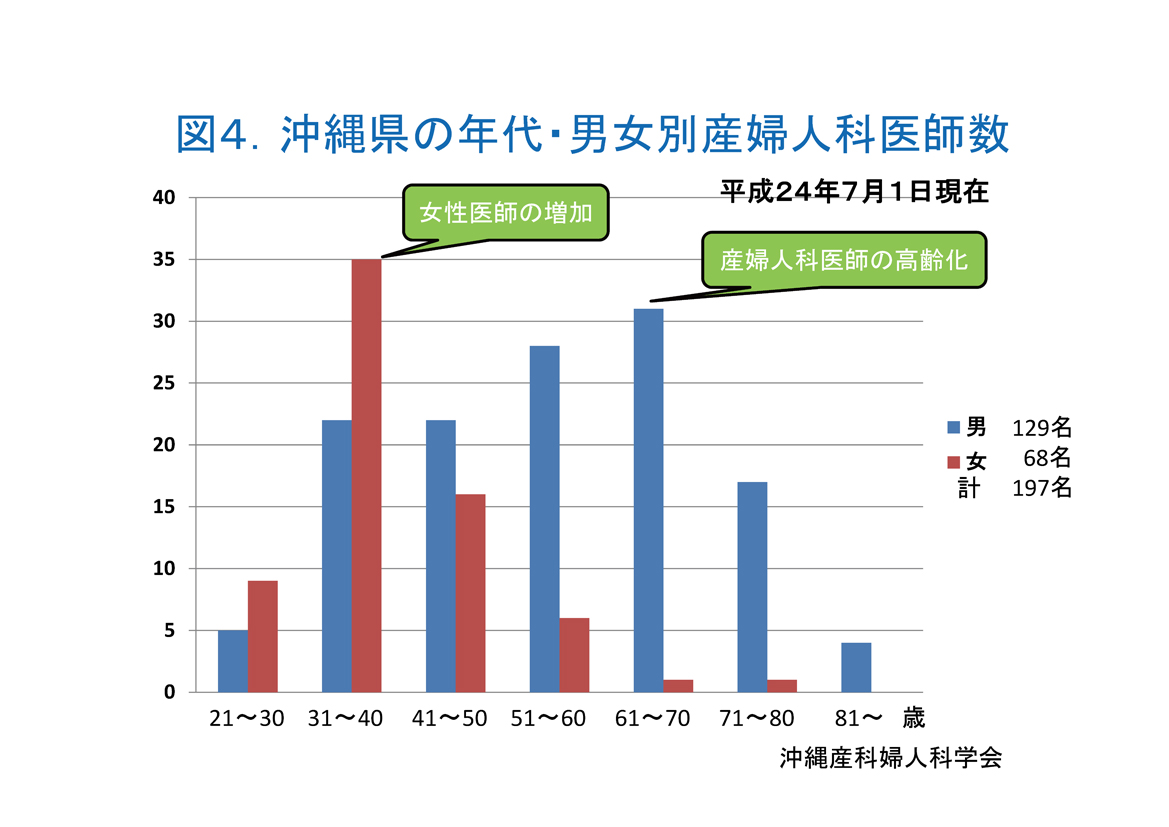

5)年代・男女別産婦人科医師数

沖縄県の年代・男女別産婦人科医師数を図4 に 示します。産婦人科の医師総数は197 名と全国でも 増加している数少ない県です。若い世代の女性医師 の割合が高くなっています。結婚、出産、育児など があるため、女性医師を1 人と考えて計画すると問 題が生じます。常に不足を補うような定数を確保す べきです。これは産婦人科だけではなくすべての診 療科に当てはまることです。女性医師の出産育児支 援、復職支援が必要です。県立病院にも看護職を含 めた利用が考えられる院内保育施設が検討されてい ます。産婦人科医の高齢化も明らかです。夜間の分 娩もあり、毎日拘束される診療所の医師の生活はと てもハードです。診療所の医師の高齢化は今から 真剣な対策が必要です。

図4 沖縄県の年代・男女別産婦人科医師数

6)初期研修医の育成について

沖縄県内の初期研修医は24 年度162 名でした。 県内には琉球大学、諸星群、県立病院群など15 の初期研修病院があり、全国各地から研修医が来 ています。研修内容を充実させ、後期研修医とし て沖縄県内に残ってもらい、将来の離島僻地診療 に従事してもらうよう関係各位が連携を取る必要があ ります。おきなわクリニカルシミュレーションセンタ ーの活用も期待されます。

琉球大学医学部地域枠選抜制度は平成21 年度か ら開始され、2 年後には医学部を卒業します。初 年度が7 名、22 年度以降12 名です。彼らの研修 から離島実習、診療所勤務など具体的な細かな計 画を立てることが急務です。県医師修学資金等貸 与制度も新しい活用法を考える必要があります。

7)産婦人科専門の医育成について

沖縄県内で初期研修を受ける初期研修医は多い のですが、残って後期研修を受ける医師が少ないのが 現状です。これは各科共通の課題です。産科婦人科専 門医制度では産科・周産期、婦人科腫瘍、生殖・ 内分泌、女性ヘルスケアの4部門を全て研修する必 要が出てきました。琉球大学医学部附属病院を中 心として各指導施設が協力して産婦人科専門医を 指導育成する必要があります。若い産婦人科医の 教育を通して大学と県立病院、関連病院が連携を 強めていくことが重要であると思います。将来の 産科医の確保と人事交流につながると考えます。

8)まとめ

産科・周産期医療の発展に伴い高度な診療を維持 することが必要である。そのためには拠点となる 県立病院に複数の産科医と新生児専門医、麻酔医、 看護師・助産師などのチーム医療を確保することが 重要である。このことから現時点での県立北部病院産 科診療再開は問題が多い。県立八重山病院の産婦人 科医は当面確保できている。産婦人科医の育成には 琉球大学医学部附属病院と研修指導施設の連携が 重要である。各県立病院間の人事交流も必要である。 県立病院の分娩費の適正化、産婦人科医師定数の見 直し、産科医へのインセンティブの付与等は他県よりか なり遅れている。院内助産システムの検討、女性医 師支援なども必要である。これらの問題を一つ一つ 解決し、産科医を確保し、最も出生率の高い沖縄県 の産科周産期医療において安心・安全な産科診療 を県民に提供したいと考える。

質疑応答

○大城氏(エフエム沖縄)

以前同じテーマのマ スコミとの懇談会でも 産科医の復職の支援が 課題となっていました が、今回は県も支援に 本腰を入れていると聞 けて良かったです。今 回の講話で豊見城中央病院の育児支援の例を挙 げておりましたが、育児支援をされている医療 機関は具体的にどのような支援をされているの でしょうか。

○佐久本薫先生

院内保育施設という意味 で、先進的な病院を2 つ挙げさせていただきま した。女性医師に限ったことではなく看護師も 含めての支援となります。

その中でも、浦添総合病院では病児保育が充 実しており、子供が熱発している時に預けるこ とのできる施設を設けています。

○大濱氏(沖縄タイムス)

去年、八重山病院で 第2 子の里帰り出産を しました。その頃から 里帰り出産の制限がか かり始めていて、那覇 に戻ることになるのか なと不安でした。運よ く八重山で出産できたのですが、妊婦さんをは じめ、助産師の方も不安であったと思います。 当面は医師を確保できるとのことで安心してい ますが、それがいつまで続くか心配です。

講話内容での質問ですが、初期研修医より後期 研修医が少なくなっていますがなぜでしょうか。

○佐久本薫先生

後期研修医については、産 婦人科医に限ったことではなく、どの研修施設 も悩んでいると思います。沖縄は救急医療も充 実していますし、全国的にも総合医を育てる良 い環境が揃っています。

研修システムとして「群星沖縄」「RyuMIC」 「県立病院群」の3 つあり、たくさんの応募が ありますが、後期研修を同じ施設で続ける方は 少ないです。現在、魅力のある研修システムを 作るためにはどうしたらよいか検討していると ころであり、後期研修でも引き続き沖縄に定着 してほしいです。

○玉城副会長

4 月にオープンした 琉大のおきなわクリニ カルシミュレーション センターは医療用のシ ミュレータをたくさん 置いています。シミュ レーター(人形)で救 急医療の体験が可能です。初期研修やその他の 実習が体験できるようになっています。また、 高度医療では内視鏡手術、腹腔鏡手術のトレー ニングも可能です。将来的には心臓カテーテル もできるようにしていきたいです。それが沖縄 での研修プログラムの魅力となります。

研修施設は琉大にありますが、県内全ての医 療機関を対象とし、看護師も体験できるように しています。それを活かして後期研修医を沖縄 に定着させていきたいです。

後期研修医が少なくなる理由としては、専門 研修において自身の求めている専門の病院で勉 強したいという意思があり、全国の有名な病院 に散っていくことがあります。そのことから、 琉大をはじめ、沖縄の病院を後期研修プログラ ムでも有名にしないといけないと思っています。

○石川氏(沖縄ラジオ)

産科医は出産における 事故で裁判になる割合が 高いと聞きました。それ で産婦人科医になる方が 少ないということは実際 あるのでしょうか。

○佐久本哲郎先生

産科の医療訴訟は確 かに多いです。1972 年 頃の周産期死亡率は 1,000 名に対して30 名 程度の死亡率ですが、 70 年後半〜 80 年で良 くなっていき、90 年で 1 桁台になりました。現在は1,000 名に対して 4 名程度の死亡率です。この周産期医療の劇的 な改善は妊娠・分娩中の胎児モニタリングの発 達、新生児医療の進歩に加えて、周産期医療の 24 時間体制の充実によるものと考えます。こ のために一般の方にはわからないと思います が、分娩を取り扱っている施設の産科医師は 四六時中、妊婦さんに付きっ切りで診ている現 状があります。このような産科医療の推進には 本来4 〜 5 名の産科医師の体制が必要となりま す。しかしながら多くの分娩は1 〜 2 名の医師 で行われております。健康な次世代のため多く のことが求められ、厳しい勤務体制の産科医の 現在が若い人に敬遠されている原因の一つと思 います。

○玉城副会長

日本のお産件数は開業医と病 院で半々です。若くして開業してお産をとろう とする医師が減っています。それに伴い病院で お産する人が増えますから、病院でたくさんの 産科医をかかえる必要が出てきます。病院は総 合病院で他の診療科もありますから、そういう 体制をとるのは難しいだろうと考えます。

我々が医師になった、昭和47 〜 48 年では 医学部定員の中で女医さんは3 〜 4 名でした。 女性医師の生涯の労働力は男性の何割で見た方 がよいか考えた場合、沖縄県医師会の女性医師 部会の部会長からは5 割で計算してほしいと言 われています。

今、100 名の医学部で30 名女性医師がいる とすると、本来はあと15 名男性医師を増やし、 定員数を115 名にしないと従来の医療体制を 維持できないと思います。

厚労省も日本医師会もあまり検討しないまま となっているので、このような状態になってい ます。

女性医師が増えると自然的に医師不足にな り、さらに医療機能の高度化により、機器の管 理などの医師の業務が増えるため、医師不足に なります。本来の医師不足はその前に知恵を出 し合って解消すべきだったものと思います。

○鉢嶺氏(沖縄テレビ)

専門医になるには4

部門( 産科・周産期、

婦人科腫瘍、生殖・内

分泌、女性ヘルスケア)

を研修する必要があり、

県内ではカバーできる

医療機関が少ないとの

ことでしたが、5 年では専門医になれないとい

うことでしょうか。

○佐久本薫先生

毎年学会で検討されていま すが、4 つの部門を万遍なく研修して5 年で立 派な専門医を育てましょうといったものです。 年限は変わりません。

南部医療センターでは6 か月間琉大の産科婦 人科学教室に出向し、足りない部分を研修して 頂く予定です。

○鉢嶺氏(沖縄テレビ)

後期研修の人気がな いというのは4 つの部門を研修するうえで、他 の医療機関を回らないといけないという制度に も要因にあると思いましたがいかがでしょうか。

○佐久本薫先生

4 部門を回るという義務が 出来たのは、今年度からですから、それが原因 ではありません。

これから制度が変更されますので、琉大、県 立病院、その他の医療機関で連携しながら良い 研修システムを作っていきたいと考えています。 例えば子宮頸癌の治療・診断のガイドライン がありますが、それを活用し全体の医療レベル を上げ、全体の均霑化を図ることが可能だと考 えます。それで沖縄県の産婦人科医療のレベル が高くなります。

○佐久本哲郎先生

本土でも1 つの医療機関 で全ての部門の研修ができるところはそんなに ありません。本土でも同様に各施設を回って各 部門を習得しています。

○玉井理事

その他産科医の先生方でマスコ ミへ伝えたいことはありますか。

○渡嘉敷先生

私の知っている範囲 で、産婦人科医の医者 で結婚出産を経験して 復職していない方はい ません。どういう風に 復職するかは人様々で すが、日中クリニック で働く方もいますし、週に1 度の出勤等で勤務 している人もいます。出産後に復帰しない人は いません。

これからも、復職できる環境を今以上に整え て頂きたいです。那覇市立病院も院内保育所は ありますが、元々は看護師対象でしたが、男性 研修医の子供も預かるようになりました。しか し、現在の保育所は時間外保育を認めていない ので、仕事に制約が出てきたりしています。こ れから問題点を改善できるよう努力していると ころです。

○安里副会長

お産が、パーフェク

トを求められる時代に

なっていると感じまし

た。死亡率が1,000 対

32 から1,000 対0 を求

める時代になっている

と伺えますがいかがで

しょう。

○佐久本薫先生

女性が社会に進出してきて おり、出産の年齢が高齢化しています。年齢が 高くなると高血圧症や代謝異常など合併症が増 えてきます。

生活習慣では肥満、高血圧、喫煙があります。 喫煙者は妊娠してから喫煙を辞めるのは難しい です。また過剰なダイエットにより胎児に悪影響 を与えて小さい赤ちゃんが産れる場合があります。

○安里副会長

年代別の男女産婦人科医師 数では全体的では女性が34%ですが、20 代 30 代では女性が60 数%になっており、男性は 30%ですが、はじめから男性は産科医を避けて いる現状があるのでしょうか。

○佐久本薫先生

医学部の学生を教育してい ると産婦人科は男性に人気がありません。女性 がいくだろうというニュアンスで考えられてい ます。現実は男性医師が欲しいところです。

先ほど佐久本哲郎先生からありましたとお り、四六時中拘束されるのを男性が嫌がります。 また、産婦人科ですから、女性の内性器、外性 器を扱うのでデリケートな診療科です。産婦人 科は女性医師がいいのではという考えが、単純 に学生の中で広まっています。そうではなく、 医師として重要な診療科だと思います。

南部医療センターの患者さんでも最初から女 医さんを希望する方がいますが、南部医療セン ターでは男女関係なく医師が診ますとお断りし ております。

○本竹理事

私は心臓外科をして いますが、外科も医師 不足であり、背景は一 緒です。短い期間で研 修の中でたくさんの症 例を経験して早く一人 前になりたいという医 師が多いですが、症例が少なければ10 年かか る、症例が多ければ5 年で一人前になれるとい うことを若い医者は知っています。外科系は特 にそうです。

症例が集まるところかつロールモデルを若い 医者は求めています。県内でロールモデルがい ないとすると県外または海外からリクルートし ないと沖縄に医者が残りません。米国では普通 に行われています。若い人たちを集めるには良 い指導医を連れてこないといけません。

○金城先生

中部病院では神経内科 と脳外科でタッグを組ん でいますが、中部地区で は脳外科の病院勤務や救 急勤務をする先生方が 減ってきており、中部病 院に神経系の患者さんが 増えてきています。

神経内科でも専門医の研修部門が細分化され てきています。特に今の産婦人科の若い先生は 専門化志向があり、病院勤務ではなく開業され て産科のリスクから遠ざかり生殖医療を中心に 女性クリニックという形で外来に特化した医師 もいらっしゃると聞いています。実際は産科を 選択される先生方は減ってきていると感じます。

産科の医師を増やすために全国レベルで対策 をしていることはありますか。

○佐久本薫先生

新しい研修制度ができたと きに、産婦人科に研修医がこない時期があり、 それを機に産婦人科医師が減りました。それを 受けて、学会が学生や初期研修医のために、長 野県美ヶ原にて合宿をして産婦人科の魅力を伝 える方法をとりました。これは効果があり、1 年間に500 名程の産婦人科希望者がおります。 以前よりも増えてきています。

細分化については、生殖内分泌の分野が1 番 人気であり、癌(婦人科腫瘍部門)は人気があ りません。周産期医療が問題になっております が、これから高齢化社会になりますので更年期 障害を中心とした治療も疎かにできない、どの 部門でも医師が必要です。

○佐久本哲郎先生

私は生殖内分泌が専門で すが、昔と比べて内分泌を専門とする大学も減 ってきています。一方、生命の神秘を診れるの は産婦人科しかないです。それを学生に話すと 産婦人科を専攻する人が多くなりますので、そ ういった教育が足りないと感じます。

また勤務体制をしっかり検討する必要があり ます。訴訟問題については、産科医療補償制度 で出産に関連した脳性麻痺の乳児に対しては3 千万円の補償が受けられるので支援も充実して きています。

○照屋氏(琉球放送)

長女が2 年前に低体 重児で生まれまして、 その時に取り上げて頂 いたのが橋口先生です。 その後4 人全て中部病 院で出産しました。私 たちファミリーがいる のは中部病院のお蔭といっても過言ではないで す。私たちは中部病院に絶対的な信頼をもって いて、大変産婦人科にはお世話になっています。

そういった家族の声が医師のモチベーション に影響していると思いますが、その現状もあり ながら、どうして産婦人科が人気ないのか不思 議ですが、どうしてでしょうか。

○橋口先生

われわれ指導医にも 問題はありますが、ま ず後期研修医を残すに はリソースの問題もあ ります。患者の数と研 修医の数のバランスが 大事で、十分な研修や 技量をつけるとなると、1,000 床クラスの病院 をつくる必要があります。台湾・韓国・中国は トップクラスの医療施設をもって研修を行って います。

中部病院は550 床で、30 人の初期研修医が おりますが、30 人の中で3 〜 4 人病気するだ けでも、病院が機能しなくなることがあります。 24 時間365 日の救急室を抱えていると若い研 修医の力が非常に大きいですが、それを上回る スタッフの数が充足されていません。

なぜかというと医師定数の問題です。定数が ずっと増えないことで病院のクオリティを上げ きれなかったことは事実です。この状況を将来 的に渡ってやり続けて研修医を育ていくのは疑 問が残ります。それと定数問題では、女性は結 婚しますが、妊娠して休むことを考えていない 定数です。

院内助産院については、一部の人達では良い と評価されており、女性同士で共有できるとい うことでプッシュしていることはわかります。

それをバックアップするために、やはり我々 産科医は協力していこうとは思います。しかし、 産科医の過重労働の軽減のために院内助産院を 立ち上げるのは短絡思考であって、逆に我々産 科医が彼女たちをバックアップするために縛り 付けられる可能性があるので、過重労働に繋が ると考えられます。ただ、我々としては患者さ んの満足度を上げるのは必要だと考えているの で協力したいのですが、それを乗り越えるため には産婦人科医の定数を増やしてもらわないと いけません。

○照屋氏(琉球放送)

県立病院の医師定数 の問題は改善される余地はあるのでしょうか。

○橋口先生

現在、病院事業局長は必要な定 数を現場から出すよう依頼されています。今ま での流れからうまくいっていませんが、努力し ていないわけではありません。今は静観してい ます。

○玉城副会長

県立病院の医師・看護師の定 数は議会の承認を得ないといけません。那覇市 立病院は独立行政法人になったので、議会の承 認は不要で、自分たちの判断で変更できます。 そのかわり、那覇市から年間5 億円繰入金が出 ます。けれど赤字になったら、給与を下げて補 てんする必要があります。

県立病院においても今後どの制度を選ぶかで す。ただ、県立病院は離島医療もかかえていま すので、その時の人のローテーションなどをど のように担保するかです。今6 つの県立病院 に県から85 億円入っています。県としては50 億円まで削減することを目標としています。関 係者の努力のお蔭で病院の経営は黒字になって いますが、将来的に黒字を持続する方法をどう するか今年から来年にかけて大きな仕事となっ ています。

中部病院単独では独立しても大丈夫ですが、 離島医療をかかえる沖縄県として、大きな議論 と知恵が必要です。北部の産婦人科医療でも、 県立北部病院と北部地区医師会病院を統合して 総合的な大きな病院にしようとする動きがあり ます。そうすると診療所も全部カバーできると 思っています。県立病院が担ってきた役割は落 ちるものではありません。

先輩が苦労しているのをみてこの病院で働く 人はいません。働きやすい環境が必要で、生き 生きと働ける環境が必要だと思います。知事が ずっとおっしゃっているのは「ユニバーサルの サービス」、沖縄県内である程度の医療サービ スをどこでも提供できる体制をつくるというの が基本概念です。

○玉井理事

いろいろ話は尽きませんが、こ れにて懇談会を閉じさせていただきます。もし 何かご質問あれば、懇親会にてご質問頂ければ と思います。

それでは、第2 回のマスコミとの懇談会を終 了します。皆さん遅い時間からありがとうござ いました。