平成24 年度都道府県医師会

救急災害医療担当理事連絡協議会

沖縄県医師会災害医療委員会委員長 出口 宝

去る7 月26 日(木)日本医師会館に於いて、 標記連絡協議会が開催された。

協議会の冒頭、挨拶に立った横倉義武日本医 師会長は「我が国は自然災害の発生割合が非常 に高い地域である。日頃から備えておく必要が あり、本協議会が今後の糧となることを期待す る。」と述べた。その後、石井正三常任理事よ り「救急災害医療を巡る諸問題について」報告 があった他、今後の災害医療対策を進めていく にあたり、JAXA(宇宙航空研究開発機構)と 連携した「災害時の非常時通信デモンストレ ーション」が行われた。また、災害医療に関す る講義では「メンタルヘルス」「法的課題」に ついて講話があり、被災県・非被災県からの JMAT 活動報告などが行われたので、その概要 を報告する。なお、協議会には各都道府県医師 会担当理事の他、厚生労働省、総務省消防庁、 防衛省、海上保安庁等からも担当者が出席した。

報告:救急災害医療を巡る諸問題について

日本医師会常任理事 石井正三

2001 年中央防災会議が公表した南海トラフ で発生する地震のうち東海地震については、 「いつ発生してもおかしくない状況(参考値: 88%)」としている。また、文科省が纏めた「海 溝型地震の長期評価の概要」によれば30 年以 内の地震発生確率は、東南海地震で60%程度、 南海地震で70%程度と予測している。

こうした中、平成24 年3 月以降、災害医療 における国の動きは、災害拠点病院、EMIS、 DMAT の整備、「災害医療等のあり方に関する 検討会(平成23 年10 月)」の作成、「5 疾病5 事業」の見直し(平成24 年3 月)― 等を行っ ている。

国の施策に対して日本医師会では1)東日本大 震災からの地域医療の再建に向けた予算要望活 動の継続、2)全国の防災対策への予算要望活動、 3)「5 疾病5 事業」の災害医療におけるJMAT の位置付けが必要であることの要望・提言を行 っている。この他、災害医療に関する研修やシ ンポジウムの開催、今期の「救急災害医療対策 委員会」の始動、災害対応能力の強化を図って いる。災害医療は政策医療の代表的なものであ り、国の施策として進めていかなければいけな いものと考えている。

また、今年度は都道府県医師会と行政による 災害医療救護協定の見直しの次節に入ってお り、その気運が高まってくるものと考えている。 各県においてもこれまでの経験も踏まえ、「毎 年協定を見直す」という条項を是非設けていた だきたい。日頃から顔の見える関係作りが非常 に大事である。

災害時の非常時通信デモンストレーション

JAXA(独立行政法人宇宙航空研究開発機構)

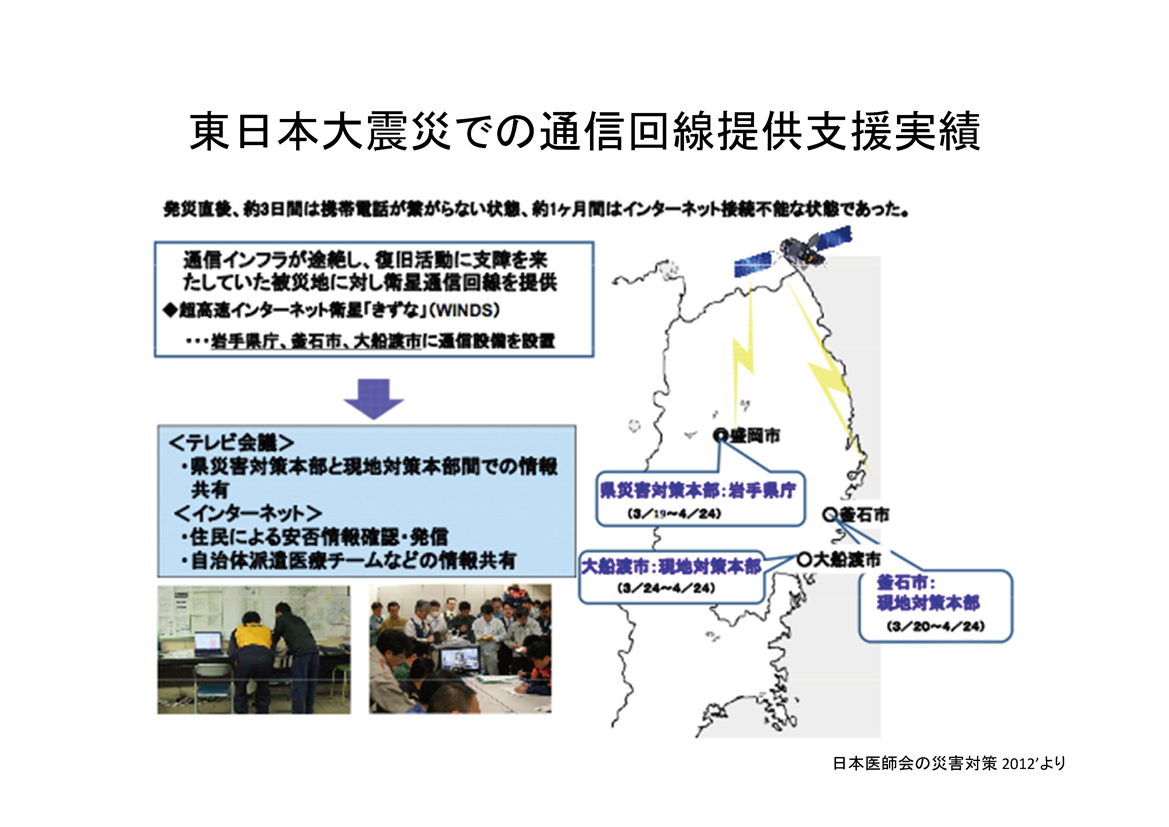

超高速インターネット衛星「きずな」は、地 域による情報格差の解消や遠隔医療をはじめと した医療分野、教育分野、災害速報など、様々 な分野での活用が期待されている。これまでの 衛星と異なり小さなアンテナで高速通信を実現 可能である。可搬性に優れ臨時の回線提供も可 能。地上災害でも影響を受けない。また、従来 の衛星と比較し遅延時間の半減から会話もスム ーズであるのが特徴。

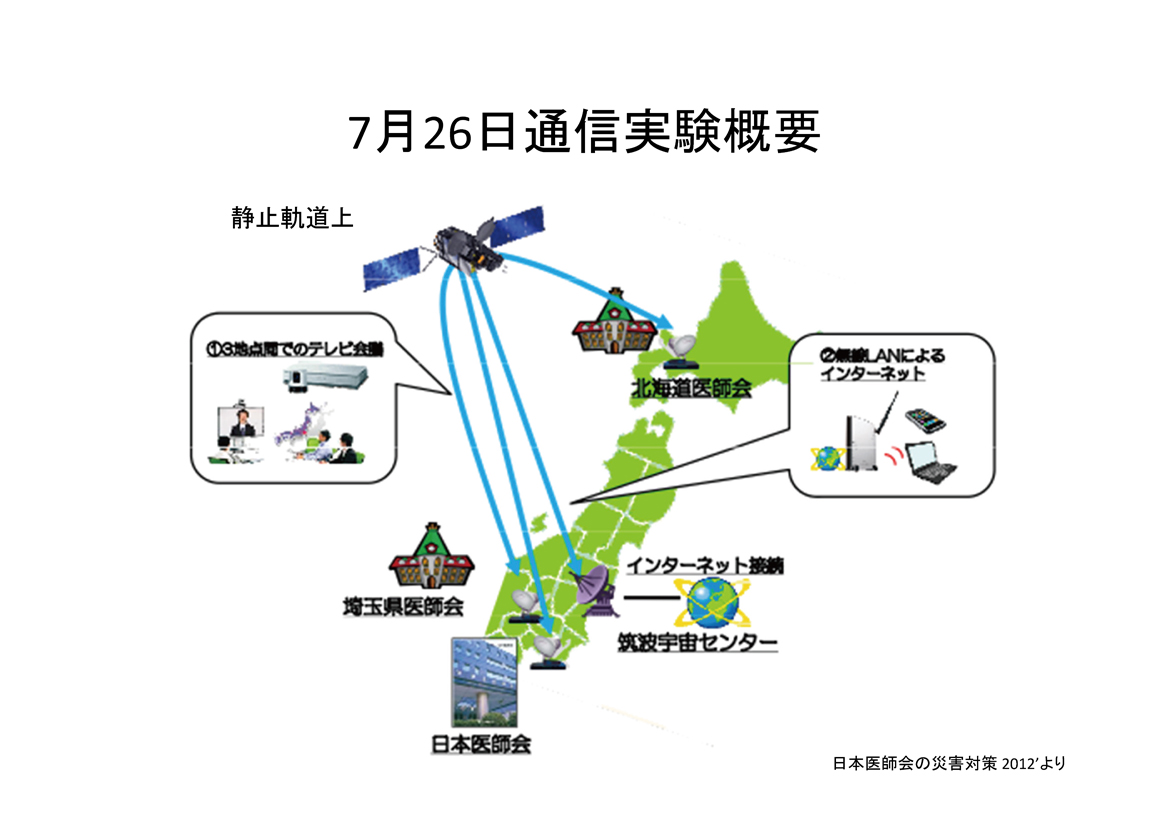

今回の通信実験では「きずな」を利用し、テ レビ会議と無線LAN によるインターネットの 接続を実施した。

「きずな」のこれまでの支援実績として、東 日本大震災時、被災地(岩手県庁、釜石市、大 船渡市)への通信回線提供支援を行い、テレビ 会議を活用した「県災害対策本部と現地対策本 部間での情報共有」やインターネットを活用し た「住民による安否情報確認・発信」「自治体 派遣医療チームなどの情報共有」等に貢献した。

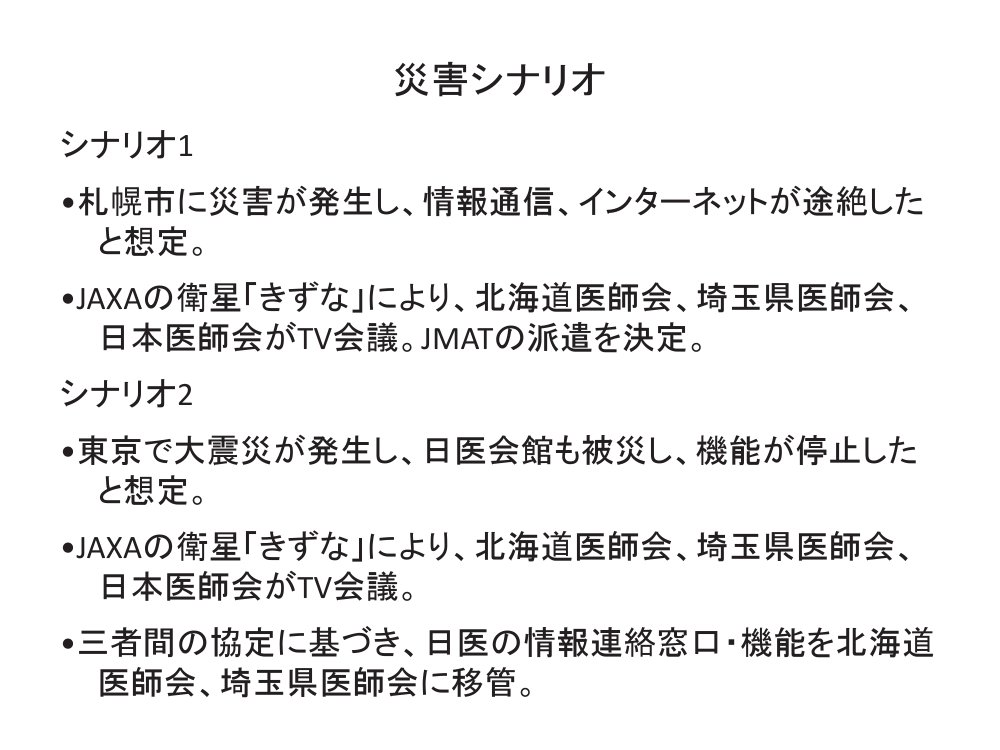

当日は以下の2 つのシナリオに基づいて「き ずな」を使った非常時通信デモンストレーショ ンが行われた。

シナリオ1:札幌市で震度7の地震発生、北海道医師会からの応援要請

1) 7月25日19時10分、北海道の西札幌断層 を震源とする震度7の想定を超えた大型地震 が発生。この地震により札幌市を中心に甚大 な被害が出ている。

2) 日本医師会、北海道医師会、埼玉県医師会(位 置付:全国代表)は、衛星「きずな」を活用 しテレビ会議を開始した。

3) 北海道医師会の長瀬清会長は、現地でクラ ウドサーバーに登録された電子カルテや被災 地地図に書き込まれた現地情報を報告すると 共に、全国からの支援、並びに必要な医療・ 物資を要請した。

4) これを受け日本医師会は、北海道医師会館 内に「日医現地対策本部」の設置を伝え、埼 玉県医師会に対し、JMAT の派遣を要請した。

5) 埼玉県医師会では、クラウドサーバーに登 録された現地被災状況を随時確認すると共 に、必要な医療資器材を準備の上、被災地へ 向かうと告げた。

シナリオ2:東京で大地震が発生し、日医会館も被災、機能を失う

平成15 年3 月、日本医師会は、北海道医師 会、埼玉県医師会との三者間で「情報・連絡業 務委託契約」を交わしている。この契約は、日 医が大震災などで被災し、機能が著しく低下す る事態になった際、都道府県医師会および厚生 労働省との情報・連絡にかかる日医の臨時窓口 を、北海道医師会または埼玉県医師会に設置す るという内容である。

1) 7月26日13時5分、大型台風が東京を襲 っている最中、突如、東京湾で大地震が発生。 その影響により日医会館も被災、機能を喪失。

2) 辛うじて助かった羽生田副会長と私(石井 常任理事)が衛星「きずな」にアクセスし、 北海道・埼玉県医師会と連絡を取ることがで きた。

3) 石井常任理事は、現在、電気・通信手段も 途絶し、都内被災状況についても不明であ ることを伝えた。くわえて、厚労省、東京 都医師会とも連絡が付いていない状況を報 告した。

4) 同じく、埼玉県医師会でも電気・通信手段 が途絶し相当の被害が発生している状況を伝 えた。また、埼玉県危機防災センター(自衛 隊・消防・県庁職員)の副本部長として、金 井会長が入ったことを報告した。

5) 北海道医師会からマスコミで報道されてい る東京都内の被災情報について報告(東京湾 での大地震と台風による高潮が重なり、木造 家屋の倒壊や火災の発生、急傾斜地区の崩壊、 液状化などが発生)。政府機能は、東京立川 市に所在する「立川広域防災基地」に移転、 緊急対策本部が設置されたことを伝えた。

6) これらの報告を受けた羽生田副会長は、都 内全域が深刻な被害を受け、機能回復は当分 望めない状況にある。また、横倉会長を始め 他の役員との連絡もつかない状況を踏まえ、 日医は北海道・埼玉県医師会との三者間の契 約に基づき北海道医師会に対し、日医の情報・ 連絡業務を委託することを告げる。北海道医 師会には「日医災害対策本部」の設置、埼玉 県医師会には「日医現地対策本部」の設置を 要請した。

7) 羽生田副会長は、北海道・埼玉県医師会が 共に要請を了解した上で、北海道医師会に対 し、横倉会長、他役員との連絡がつき次第、 北海道医師会へ向かうよう要請した。また、 立川に移転した政府に対し、北海道医師会に 日医の情報・連絡業務を委託について連絡を 求めた。さらに、全国の医師会に対しJMAT の派遣を要請するよう求めた。

8) 日本医師会は埼玉県医師会に対し、重症の 役職員を搬送した後、徒歩で埼玉県医師会へ 向かうことを告げた。さらに、東北・北関東・ 新潟県からのJMAT の拠点になることを要 請した。

9) 東京都医師会救急委員会の石原哲委員が日 医へ駆けつけ、現地の被災状況を報告した。 また、医療コーディネーター(都医師会救急 防災担当理事)が都庁におり、今後、東京都 医師会の情報・連絡は全て都庁になることを 告げた。

以上、これらのデモンストレーションは、衛 星「きずな」を利用して、災害が起きても被災 地の医師会や関係機関との情報共有が図られる ことをJAXA 協力のもと示した。

なお、この模様は全国の都道府県医師会にも 同時配信された。

この他、永田高志 医師(日医総研客員研究 員/ 日医救急災害医療対策委員会委員)、並び に姫野信吉 医師(医療法人 八女発心会 姫野病 院 理事長)から、大規模災害発生時における 医療現場での通信確保にはJAXA との連携体 制が有用であるとの紹介があった。

永田医師は、災害医療におけるICT(情報通 信技術)クラウドを活用する意義について、1) 全国各地の医師がクラウドサーバー(セキュリ ティ管理)を通じて、被災地の医療や災害、避 難所情報を共有することが可能である。2)通常 の電子カルテより快適に作動し安価である。加 えて、クラウドを活用した緊急時の実証実験は 既に諸外国でも進められており、英国スコット ランドでは緊急時、医師はクラウド上の患者情 報を閲覧できるよう整備されている。アメリカ でも感染症サベイランス監視システムを確立し ている。

クラウドおよびJAXA 衛星回線の重要性は、 震災直後は一定期間、通信が途絶することを踏 まえ、JAXA 回線の利用は重要かつ有効である。 超急性期段階から被災地の医師等が情報発信で き、全国の医師が情報を共有できると述べた。

続いて、姫野医師は、災害時における「クラウド型電子カルテ」活用の重要性について、1) 災害に強く、2)需要に応じてサーバーの機能が 増強できる、3)情報はネット上にあるため利用 場所や時間を問わない。

さらに「避難所での医師同士の連携強化が図 れる(メンバーが交代しても確実に引き継げ る)」「点在する避難所の情報共有が効率化を生 む」「WEB 上の地図情報に現地からの情報を 組み合わせ(マッシュアップ)共有できる」「全 ての活動記録が残り、後の症例検討・改善に有 用である」

発災直後の状況把握や初動時の医療支援に JAXA 衛星回線は極めて重要な役割を果たすと 述べた。

災害医療に関する講義

(メンタルヘルス・法的課題)

災害医療支援者のメンタルヘルスや被災地で の医療提供に関係する法的課題などについて講 義が行われた。

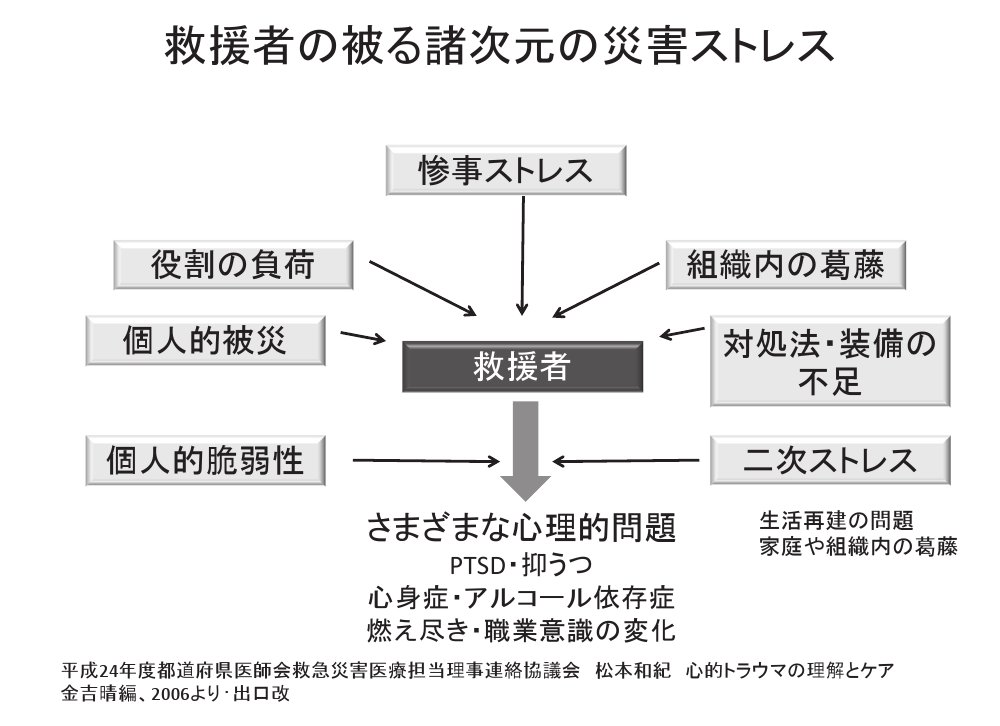

松本和紀 医師(東北大学大学院 医学系研究 科 予防精神医学寄附講座 准教授)は、災害や 悲惨な事故現場で活動した人が経験する特有の ストレス反応として「惨事ストレス(Critical Incident Stress)」をあげ、近年、警察官や消 防隊員、自衛隊隊員、医療職、行政職員、ボラ ンティアなどが惨事ストレスを被る危険性を抱 えていると述べた。

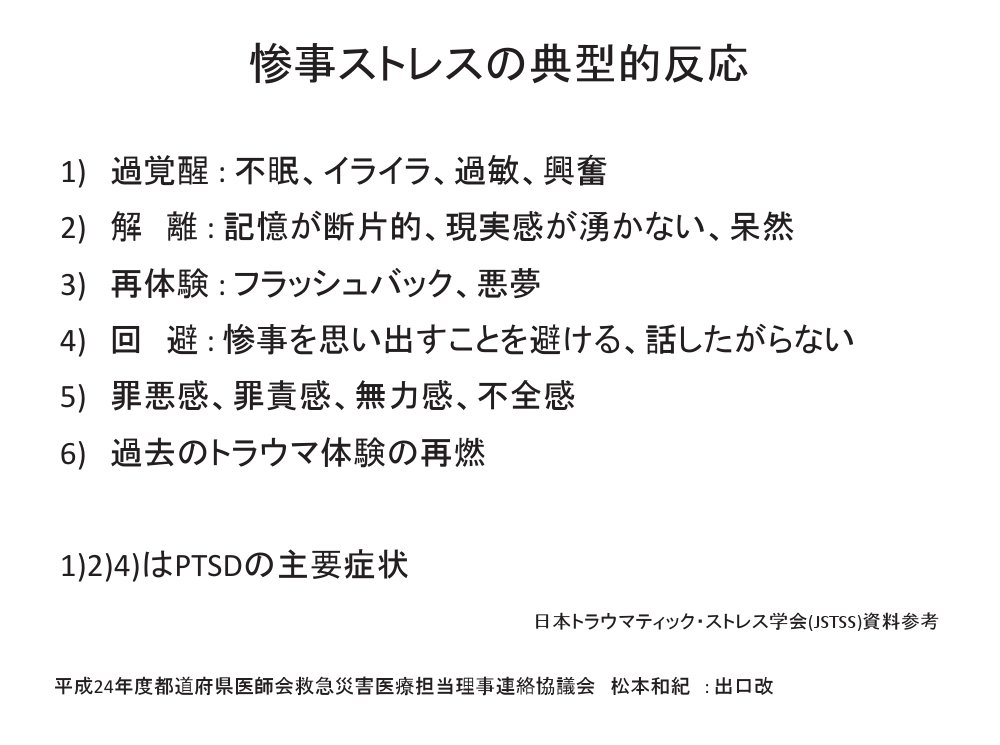

惨事ストレスの典型的反応には、以下の6 つ の症状が見られる。支援者は誰もが惨事ストレ スの影響(正常反応)を受けるものだが時間と ともに回復する。しかし一部は慢性化する傾向 にあり、長期化すれば仕事や対人関係に大き な問題が生じ、様々な精神的障害(PTSD・う つ状態・アルコール乱用/ 依存)を引き起こ す要因にもなる。実際にニューヨークで起きた 9.11 爆破テロ事件では、全救援者のうち12% がPTSD と診断されており、一般被災者より はるかに高率であることが確認されている。さ らに、心の準備のなかった個人ボランティアや 建築などの職種は、より高率であることが明ら かになっている。

このため、惨事ストレスに対する個人的・組 織的な対策が必要である。とりわけ組織的な対 策については、(1)管理職の惨事ストレスに対 する知識と理解、(2)組織全体(後方支援組も 含む)での知識と理解、(3)派遣職員と後方支 援職員に対しての「ねぎらい」、(4)派遣後の 勤務態勢の準備「休息・休養」への配慮、(5) 日常性の回復への支援、(6)短期的・長期的な 影響の見守り。長期的に影響が出る場合は専門 家の支援依頼、(7)問題は個人の責任とせず組 織が守る姿勢- が必要である。

また、具体的な対策として「惨事ストレスに ついての定期研修」「日頃からの一般的なメン タルヘルス対策」「派遣前のマニュアルの整備」 「派遣後のセルフチェック」「フィードバック調 査」などが有効であると纏めた。

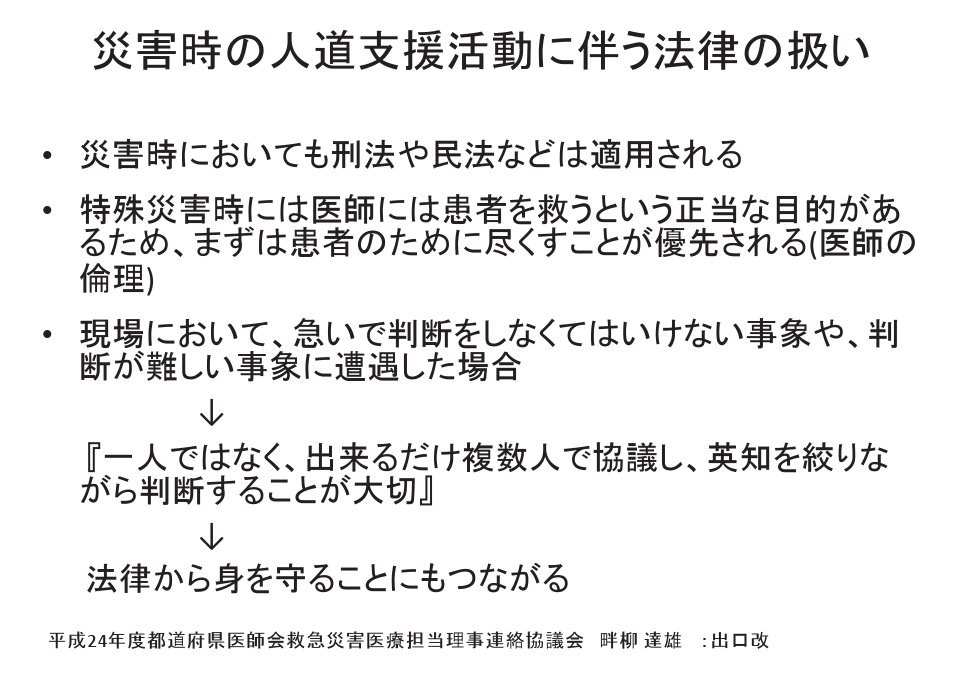

畔柳達雄弁護士( 日本医師会参与) は、 JMAT など被災地での医療活動にかかわる法的 課題について次の様に纏めた。

1) 災害時の医療活動中の補償については、ご 自身で身を守るべく保険に入ることを進め る。法律は様々な場面を想定して作られてい るわけではない。法律では殆ど手当てされな いことを認識いただければと思う。

2) 今回のような大震災が発生した際に、各種 法律(刑法・民法・個人情報保護法・医師法等) の法の効力については、少なくとも制定され た以上は、訂正する措置がない限り、災害時 であっても法律は生きている。しかし問題は、 特殊状況下での医療行動についてであり応用 問題の域に入ると考えられる。その様な時は、 かなりのことが寧ろ専門家として、きちんと 判断の持てる方法であるならば許されると考 えて頂いて良い。

3) 医療支援中の医療ミスについては、医師が 与えられた条件の中で何をしているかが関係 する。少なくとも与えられた条件下で、最善 をつくせていれば良い。無論、投薬を全く間 違えた、患者を間違えたなどは避難されるだ ろうが、それは例外な話である。

4) 個人情報取り扱いにかかるカルテの問題に ついては、患者を救う正当な理由があるので あれば問題にはならないと考えている。

5) 支援活動は時間の経過(終息)と共に慎重 な対応が求められる。発災初期の環境や条件 の違いに留意いただきたい。

6) 法律家として唯一言えることは、現場で急 いで判断しなければならない難しい判断を要 する場合には、一人で判断を下さないでいた だきい。できる限り何人かで協議した上で、 結論を出すことが良い。身を守る上でも望ま しい。英知を絞る意味でもその習慣をつけた 方が良い。

JMAT活動報告

JMAT を派遣した秋田県医師会と兵庫県医師 会、派遣を受け入れた福島県医師会による活動 報告があった。

長谷川傑 秋田県医師会救急災害医療対策委 員会委員(日本DMAT 隊員)は、DMAT 隊員 ならびにJMAT チームの一員として現地入り し各種医療支援活動を展開したことについて報 告があった。

今回の経験を通じ学んだことは、1)災害医療 はシームレスでさまざまなフェーズがある。2) 慢性期の災害医療は長期にわたる。医療チーム にはニーズの変化に対応出来る柔軟性が必要。 3)派遣元が異なる医療チームを束ねる強力な組 織が必要。4)災害医療は医療チームだけではな く、関係機関(消防・警察・自衛隊等)との連 携が重要。5)確実な通信手段を考えなければな らない。6)今後、机上訓練ではなく、現実に即 した訓練が必要。7)反省や教訓を生かすことを 平時から準備し怠らない ― とし、今後の課題 として、牽引役・調整役となる人材の養成、適 切な配置が重要になると説明した。

妹尾栄治 兵庫県医師会常任理事(救急災害 医療対策委員会委員)は、阪神淡路大震災の教 訓や宮城県石巻市救護医療活動を通じて、今後 の災害医療システムの見直しについて考えを述 べた。

今回、石巻赤十字病院で実践された強力な災 害医療コーディネート機能(指揮統制の一元 化)は、1)ライン制による救護所分担、2)石巻 圏合同救護チームのミーティング、3)公衆衛生 アセスメントシートの活用、4)災害医療コーデ ィネーターの存在等は将来の模範になると考 えている。

阪神大震災から17 年が経過した。当時想定さ れていた発生確率は0.1 ~ 3%であったことを考 えると全国何処でも起きうる可能性がある。

今後、全ての地域において、超急性期に対応 できる一定の自救的能力と地域医療復旧の牽引 役となるコーディネート機能を備える必要があ り、自衛団としての性質を持つJMAT を編成 しておかなければならない。

そのためには、事前にJMAT 構成員の登録 制を敷き、二次医療圏毎に一定数の構成員を確 保し、JMAT を統括するリーダーを選定する。 また、県看護協会や県薬剤師会とJMAT 参加 に関する協定書を締結し、JMAT 研修を具体化 させる必要がある。

また、地域の全能力が一体となる強力なコー ディネート機能については、1)亜急性期から慢 性期における地域医療・公衆衛生を統轄する権 能を付与する。2)復旧を目指し変化する地域医 療機能の状況を把握し、患者受診のトリアージ 体制をその時点の事情に応じて調整・指揮する。 3)避難所の公衆衛生情報を集約・評価し、その 危機に即応する。4)救護所の管理、薬剤・医療 材料の調達、救護所以外の災害弱者への対応を 指揮する。5)被災地に集結した医療救護チーム を統轄し、救護所への配置、業務分担を指揮す る―こと等が挙げられる。

先ずは本県で可能な取り組みを行い全国に発 信していきたいと述べた。

木田光一 福島県医師会副会長(前いわき市 医師会長)は、今回JMAT 支援を受けた被災 地医師会の立場から医療支援活動の取り組みに ついて報告があった。

今回の大震災では、原発事故による放射線被 曝が危惧される中、73 のJMAT チーム(331 名)に医療救護活動を実施頂いた。また、物流 関係が途絶する中、愛知県医師会から約800kg の医薬品の提供により、巡回診療が軌道に乗っ た。また、各地からのJMAT 支援を受けるに あたり、本会WEB 上に「JMAT 支援カレンダ ー」を掲載し日程調整を図った。これにより各 チームが重複せず、かつ切れ目のない支援を行 うことができた。

また、毎日実施したJMAT 派遣チームとの ミーティングでは、日々の医療活動の状況把 握や課題の共有を図ることができた。さらに、 JMAT 避難所チェックリストを活用して、避 難所の現状と問題点の把握に努めた。これによ り迅速に課題解決に向けた取り組みを進める ことができた。また、避難所ではカルテの代用 として「避難所での診療記録リスト」を用いた。 今後、電子カルテの導入や継続治療が必要な避 難者の医療情報をどのように把握し活用する か課題だと考えていたが、先ほど紹介のあった 「きずな」等での運用が実現できれば課題解決 につながるものと考えていると述べた。

全体協議

全体協議では、「今後のJMAT 構成員にかか る会員・非会員の資格有無」や「県内で発災 した際のJMAT の位置づけ」「県外へのみな し規定」「DPC/PDPS の機能評価係数Ⅱへの JMAT 評価加算導入」「被災地への後方支援拠 点のあり方」「衛星きずなの実用化」等につい て活発な質疑応答が行なわれた。

石井常任理事は、JMAT 構成員について、会 員・非会員は問わず今後も当該方式を継続する との考えを示した上で、様々な方が参加し、有 効に機能した実績があると回答した。

また、県内でのJMAT の位置づけや県外へ のみなし規定については、引き続き行政との協 議を要請した上で、全国知事会が医師会との協 定を検討する動きもあり、実現すればこの問題 は事実上解消すると説明した。

評価係数の問題については、JMAT の構成 は単一の施設に限定されず様々な参加パター ンがある。役所的なインセンティブは何れ消滅 することもある。DMAT には機能評価係数は あるが実費弁済はなく施設の持ち出しである。 JMAT については実費弁済や保険を含めたサポ ート支援について行政と連携していきたいとの 考えを示した。

被災地への後方支援拠点については、岩手県 遠野市が震災直後から自衛隊や警察、医療関係 者など多くの団体を受け入れ、被災地への後方 支援拠点として重要な役割を果たした実績があ る。是非その取り組みを参考にしていただきた いと述べた。

衛星きずなの実用化については、JAXA 研究 員から技術的には可能段階にあるが、どこが作 り運営するかが課題である。使い勝手や大きさ 等の改善も求められており、日本医師会等の協 力を得ながら政府に働きかけたいと述べた。ま た、モバイル化については、現在政府へ働きか けを行っており予算化されれば5 年後には実現 できる見通しと説明した。

総括:日本医師会副会長 羽生田俊

今回初の試みであったJAXA 衛星回線を活 用してのデモンストレーションについては、通 信確保手段として有用であることが分かった。 各都道府県医師会には日医からの要請で衛星電 話を設置しているが肝心な時に機能しなかった との報告もあるので、今後JAXA 等の活用も 視野に入れたい。

また、災害という突然の出来事が起きた場合 には、法律よりも倫理が優先されるものである と教わった。

今後とも会員のご理解をいただきながら、震 災の経験をJAMT 活動に活かしていきたいと 総括した。

印象記

沖縄県医師会災害医療委員会委員長 出口 宝

平成24 年度都道府県医師会救急災害医療担当理事連絡協議会に出席させて頂いた。平日にも 関わらずほとんどの都道府県医師会から担当者が出席されていた。いくつかの県からは複数名の 出席である。災害に対する危機感が高いことが伺えた。

○ プログラムの最初の目玉となったのが、JAXA(宇宙航空研究開発機構)による研究開発衛 星「きずな」による「災害時の非常時通信デモンストレーション」であった。東日本大震災で課 題となった通信手段に関することだけに期待が膨らむ。シナリオに沿った映像と音声による情報 交換が始まった。これまでのテレビ会議と目を見張るはどの違いは感じられないが、音声画像の 遅延はあまり感じられず、クラウド型カルテのデモンストレーションも行われてストレスのない インターネット環境のようである。「きずな」の特徴は通信速度が早く、パラボラアンテナなどの 機器が飛躍的に小型化されているとのことであった。

実は、当日は受付時刻よりも少し早く会場入りをしていた。会場では4 ~ 5 名のJAXA の担当者 が中継の準備に慌ただしく動いており、やっと繋がったかのような様子である。「きずな」につい ては事前に少し調べて、トランクケース2 つくらいの機器で誰でも使えるようなものを想像して いたが、どうやら違うようである。素人では扱えない。しかも家庭用電源コンセントでは使えない。 一般への実用化はまだのようである。JAXA は政府に予算請求中であり、予算がついたら5 年後 くらいには使えるようになるとの話しであった。「予算がついたら」なのである。今回は、災害時 の非常時通信訓練ではなく「デモンストレーション」であった。では、なぜ、今この時に日医で 大体的にデモンストレーションなのか、なにやらJAXA にも思惑があるような気がしてきた。

災害時に最新技術の活用は有用であるが、それありきのクライシスマネージメントは成り立た ない。原始的な方法も含めたマルチタスク的な発想が必要であろう。

○ 東海地震の30 年以内発生確立は88%と推測されている。横倉会長や石井理事のお話からも 今後起こり得る災害に対して日医が危機感を持って取り組んでいる姿勢が伝わってきた。全体協 議では各都道府県医師会も積極的に取り組んでいるようであり、すでに地域防災計画にJMAT が 入った県もあるとのことであった。一方、行政の理論の壁は厚く5 疾病5 事業との関係や県との 協定で苦労をしている県もあるようであった。総括における羽生田副会長の「災害時には法律よ りも倫理が優先する」の言葉に意を強くした会であった。