本邦の臓器移植および沖縄県の腎移植の現状

琉球大学大学院 医学研究科泌尿器科学講座

大城 吉則

【要旨】

2010 年7 月に改正臓器移植法が施行され、生前の本人の意思表示はなくても家 族の同意によって脳死下での臓器提供、さらに年齢制限も撤廃され小児も脳死下 での臓器提供が可能となった。それ以降、脳死下での臓器提供は年間数例程度から 2010 年は5.5 ヶ月間で29 件、2011 年は44 件に増えている。それによって、心臓 移植、肺移植、膵臓移植は年間25 〜 30 件まで増加しているが、それぞれの臓器 移植の待機患者は200 余名であること、また肝臓移植については2010 年の脳死下 肝臓移植が30 例に対して生体肝移植443 例、腎移植については献腎移植が208 例 に対して生体腎移植1,276 例であり、臓器移植法の改正後脳死下での臓器提供は増 えてはいるものの、依然移植臓器不足は解消されていない。

1. はじめに

本邦は先進諸外国にくらべ、亡くなられた 方からの臓器提供および臓器移植件数はかな り少ないことは周知された事実である。これ は、1968 年に札幌医科大学で行なわれた心臓 移植(和田心臓移植)に大きな原因があるとさ れている。当時は臓器移植に関する法的整備が 整っていない中、移植医の主導で脳死ドナーか ら心臓が摘出された。その後、ドナーに対する 充分な脳死診断の評価がなされていたのかとい う疑念が持たれ、日本国民に臓器移植医療その ものに対するマイナスのイメージが植えつけら れてしまい、それ以降本邦においては脳死下で の臓器提供は30 年以上も途絶えてしまい、そ の後の移植医療の普及・発展に大きな足枷とな った。その間、亡くなられた方からの臓器提供 は心停止下で提供できる腎臓および角膜のみに 限定され、腎臓および角膜移植だけが行われて きた。その後、多くの関係者の大変な努力によ り1995 年に日本腎臓移植ネットワークが設立(1997 年日本臓器移植ネットワークに変更)さ れ、さらに、1990 年代には‘脳死は人の死か?’ について国内世論および国会での大激論がなさ れ末に、1997 年に『臓器移植法』が制定され、 脳死下での臓器提供が可能となった。ただ、こ の法律では脳死下で臓器が提供できるのは、15 才以上で生前に脳死下での臓器提供の意思を表 示した方のみで、わが国における意思表示のド ナーカードの普及率が10%にも満たない状況 においては、法律が制定されても脳死下での臓 器提供は増えず、年間の提供数は平均10 例以 下であった。その後、2009 年7 月に臓器移植 法が改正、2010 年7 月施行により、生前の本 人の意思表示はなくても家族の同意で脳死下で の臓器提供が可能になり、さらに従来の臓器移 植法では認められていなかった小児の脳死下で の臓器提供も可能となり、日本の移植医療も先 進国並みの法的な環境が整ってきた。今回、臓 器移植法改正後の本邦の臓器移植および沖縄県 の腎移植の動向について概説する。

2. 臓器移植法の改正までの経緯と改正内容

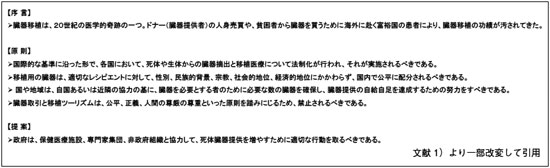

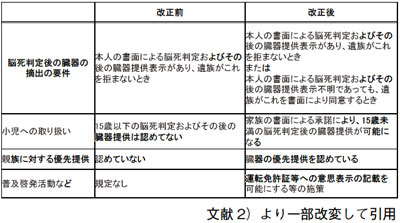

1997 年に制定された臓器移植法では、前述 したとおり脳死下での臓器提供は生前の本人の 意思表示が必要であったこと、15 歳以下の小 児の脳死は認めていなかったなど、制定当初か ら不備が指摘され、3 年をめどに改正を予定し ていた暫定法律であった。そして、当初の予 想以上に脳死下での臓器提供の症例数は増加せ ず、移植を希望しながら待機中に亡くなられる 患者、海外で心移植および肝移植を受ける渡航 移植の患者数は増加していった。本邦のこの様 な状況の中、2008 年の国際移植学会では海外 での渡航移植を原則禁止し、国内での移植臓器 の獲得、自給を行うことをうたったイスタン ブール宣言がなされた(表1)1)。この宣言以 降、これまで日本人の臓器移植希望患者を受け 入れていた欧州諸国およびオーストラリア等が 日本からの臓器移植の患者を受け入れないこと になった。一方、米国やカナダは臓器提供者の 10%近くがその国の国籍を持っていないこと より、従来通りの5%ルール(前年の移植者数 の5%は外国人への臓器提供を行っても良いと すること)は維持される事にはなったが、これ まで海外での渡航移植に頼っていた本邦の小児 の心臓移植が、著しく制限されるような状況に なってきた。以上を踏まえて、自国でのドナー を増やすことを目的として2009 年7 月に臓器 移植法が改正され、生前の本人の意思が不明の場合でも家族の書面の同意で脳死下臓器提供が 可能になったこと、脳死下の臓器提供の年齢制 限が撤廃され15 歳以下の小児においても脳死 下での臓器提供が可能となり、これまで、海外 でしか心臓移植を受けるすべしかなかった小児 患者に対して、やっと自国で心臓移植を受ける 道が開けることになった。さらに、臓器提供の 意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険 者証等に記載することができることとする等、 移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な 施策を講ずることまで規定し、さらに親族への 臓器の優先提供も認めることになった(表2)2)。

表-1 臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言イスタンブール宣言から一部抜粋

2008 年5 月2 日 国際移植学会

表-2 臓器移植法の主な改正点

3. 臓器移植法改正後の臓器提供および臓器移植の推移3)

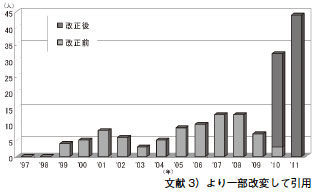

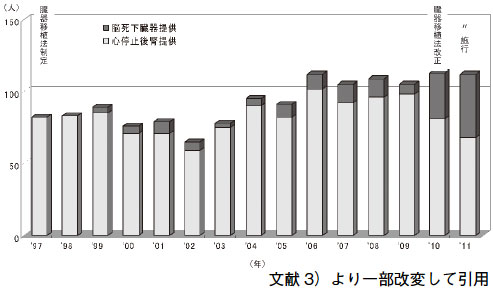

臓器移植法は1997 年に制定・施行されたが、 1997 年、1998 年は脳死下での臓器提供はなく、 1999 年にはじめて4 件の脳死下の臓器提供が行 なわれた。その後は2007 年と2008 年に13 件の提供があったものの、年間の提供数は概ね1 桁で推移していた。2010 年7 月15 日に改正臓 器移植法(改正法)が施行されて以降は、2010 年12 月末までの5.5 ヶ月で29 件、2011 年は 1 年間で44 件の脳死下の臓器提供が行なわれ、 改正法後は見違えるほど急増している(図1)。

図-1 本邦における脳死下臓器提供の推移

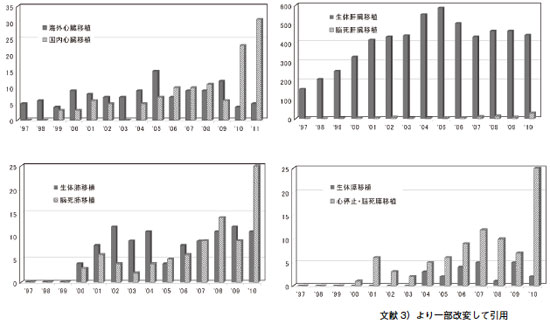

次に臓器別の移植件数の推移について示す (図2)。心臓移植については、2005 年以前は国 内での移植件数よりも海外での渡航移植件数が 多かったが、2006 年以降は国内での移植件数が 増加傾向で、特に2010 年の改正法以降は国内 での心臓移植の件数が著しく増えている。さらに、改正法以降は小児からも脳死下での臓器提 供が可能となり、2011 年4 月、9 月に18 歳未 満のドナーからの脳死下での臓器提供が2 件あ り、それぞれが10 歳代の男児に心臓移植が行 われ、日本で脳死下の未成年ドナーから提供さ れた心臓が未成年のレシピエントに心臓移植さ れた最初の事例となった。その一方、小児の脳 死下臓器提供はまだまだ少なく、早急に心臓移 植が必要な小児の場合は、米国での渡航心臓移 植を行うケースは後を絶たず、沖縄県内でも拘 束型心筋症の女子生徒が2011 年に米国で心臓 移植を受けたことは記憶に新しい。

肺移植と膵臓移植は、脳死下からの臓器提供 は年間10 例前後またはそれ以下であったが、 2010 年の改正法以降は生体移植の件数を著しく 凌駕している。特に、膵移植は1 型糖尿病でか つそれによる慢性腎不全で血液透析を受けてい る患者に対する膵腎同時移植は著しく増加して いる4)。

図-2 本邦における各臓器移植の推移(心臓、肺、肝臓、膵臓)

肝臓移植については、2010 年の改正法後、脳 死下肝臓移植は年間30 件まで増加しているが、 2010 年の生体肝移植の件数が443 件であり、脳死下肝臓移植は肝移植全体の10%にも満たず、 肝移植においては脳死下からのドナーはまだま だ少ない状況である。

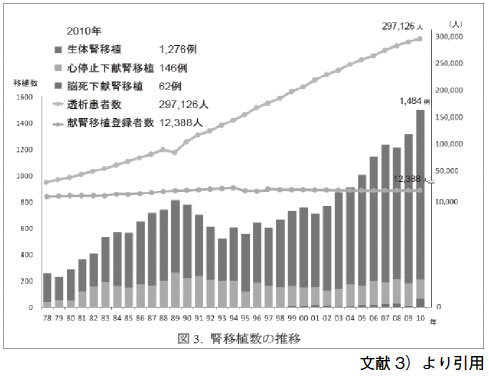

腎不全患者は統計を取り始めた1970 年以降 右肩上がりで増加し、2010 年の12 月現在では 29 万7 千余人に達している。腎臓は他の臓器 と異なり、心停止下での腎提供が可能であった ため、年間約100 件の提供者があり200 件程 度の献腎移植が行われていたが(図3)、1 万2 千余人の献腎移植の登録者からするとその数は 圧倒的少なく、そのため生体腎移植の数が急増 している。一方、改正法以降は脳死下での臓器 提供数は増加したものの心停止下での臓器提供 (主に腎と角膜)と脳死下での臓器提供を合わ せた全提供の件数は110 数件で改正法以前に 比べてほとんど増えていない(図4)。これは、 これまで家族の同意のもとで心停止下での臓器 提供(腎と角膜)を行なわれていた一部が、家 族の同意のもとで脳死下での臓器提供にシフトしただけで全体の臓器提供の件数はほぼ横ばい である。

図-3 本邦における腎移植の推移

図-4 本邦における臓器提供の推移

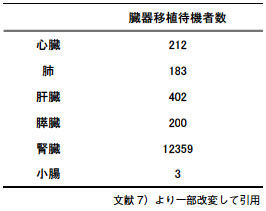

改正法以降は脳死下での心移植、肺移植、膵 移植は、その数が著しく増加しているものの、 日本臓器移植ネットワークに登録された臓器移 植を希望する患者(2012 年5 月1 日現在)は、 心臓212 人、肺183 人、肝臓402 人、膵臓200 人、 腎臓12,359 人であり、脳死下および心停止下臓 器提供数はまだまだ足りていない(表3)。

表-3 各臓器待機登録者(2012 年5 月1 日現在)

4. 脳死下臓器提供のシステム

提供施設からドナー情報が日本臓器移植ネッ トワーク(JOT)に届けられると、JOT のコ ーディネーターが提供施設に赴き、家族に臓器 提供の意思の確認とドナーとしての絶対的禁忌 事項(1)悪性腫瘍の有無、2)活動性の感染症の 有無、3)HIV 抗体陽性、4)HB 抗原陽性)が ないかを確認する。その後、第一回目の脳死判 定を行ない、脳死と判断されたらさらに感染症 検査、各臓器の機能評価を行なう。臓器提供が 可能と判断されると2 回目の脳死判定を行な い、各臓器の移植施設から各々の臓器摘出(心 臓、肺、肝臓、膵臓、腎)チームが召集され、 臓器提供の適否について判断する。移植施設自 ら最終的な移植臓器としての適正を判断するこ とにより、提供施設の負担を減らす意味で重要 とされている。また、脳死下で臓器を摘出する 場合は心停止下臓器摘出とは異なり、計画的な 摘出手術が行えるため提供施設の通常業務に支 障のないような時間帯、夜間から早朝にかけて行われることが多い。

また、尊いドナーおよびドナー家族の意思を 尊重して、なるべく多くの臓器が提供され移 植が行なわれることを目的として、2002 年か らメディカルコンサルタント(MC)の介入が 脳死下臓器提供で導入されている。MC は日本 国内の心臓移植施設や肺移植施設の移植医が JOT から委嘱され、第一回目の脳死判定の後 にドナーの臓器の評価を行い、その後、臓器が より良い状態を保つために摘出までの輸液や 循環作動薬の調整等の循環動態を中心とした ドナー管理を行なっている。これによって、一 人の脳死ドナーから提供される臓器は諸外国 より多く平均5 臓器を超えており(欧米諸国で は平均3 〜 4 臓器)、臓器別の提供率では心臓 77.1%、肺71.4%、肝臓80.0%、膵臓77.8%、 腎臓91.4%と高い水準である。特に心臓、肺、 膵臓の提供率は米国と比較して3 〜 4 倍の提 供率になっており、さらに各々の臓器移植の成 績も諸外国に比べても良好であると報告され ている5,6)。

5. 沖縄県の腎移植の動向

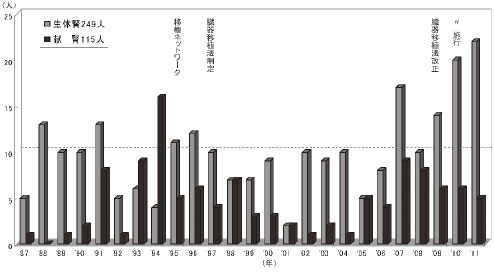

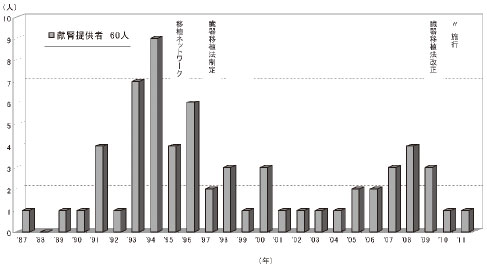

沖縄県では1985 年に第1 例目の生体腎移植 が行なわれ、2011 年12 月末までに364 例の腎 移植(内訳は生体腎移植249 例、献腎移植115 例)が実施されている(図 5)。2011 年12 月 末現在、県内で腎移植を実施しているのは県立 中部病院、琉球大学医学部附属病院、同仁病院、 豊見城中央病院の4 施設で年間20 余例の生体 腎移植が行なわれ、その数は増加しているが、 本来の臓器移植の理想である献腎移植は必ずし も増えているとはいえない。

沖縄県は本土から遠く離れた離島県であるた め、以前から独自の献腎移植推進の啓発活動が 行なわれていた。1989 年に沖縄県医療福祉事 業団腎バンクが設立され、1980 年代後半から 1990 年代の前半にかけては沖縄県内の移植関 係医師、提供施設、県内の移植コーディネータ ー、腎不全対策協議会そして沖腎協などが協力 して献腎提供を増やすための地域主導の草の根活動が展開された。1987 年に第1 例目の献腎 移植が県立中部病院で実施され、1990 年代は 年平均6.1 件の献腎移植が行われる様になり、 沖縄県は日本国内でも献腎移植が最も盛んな地 域となった(図 5 〜 7)。ところが、1995 年に 日本腎臓移植ネットワークが設立(1997 年日本臓器移植ネットワークに変更)され、1997 年臓器移植法が制定されて本邦における臓器移 植の体制および法律的な整備が整ってくるに従 い、逆にこれまで活発であった県内の地域主導 の臓器提供の啓発活動が低下し、それに伴って 献腎提供数および献腎移植数が減少してきた (図5,6)。このような低迷した状況で、献腎提 供及び献腎移植の数を増やす事を目的として沖 縄県臓器移植推進協議会が2003 年に設立され、 移植コーディネーターの活動のサポート、県内 医療機関への啓発活動、一般市民に対する臓器 移植普及の啓発活動、臓器移植に関する講演会 や講習会の開催等を主催または共催し、さらに 臓器提供側の県内の救急医、脳外科医を臓器提 供への理解およびそのノウハウを学んでもらう ために、世界で最も臓器提供率の高いスペイ ンで行われるTPM (Transplant Procurement Management)の講習会に派遣している。2007 年から2009 年までは実際にTPM に参加した 医師からの腎提供は一時的に増えたが、その中 の救急医の本土へ異動に伴い2010 年以降の献 腎提供は年間1 例に減少している。さらに、臓 器移植法の改正後は本土各地で脳死下での臓器 提供数は増加してきているものの、県内での脳 死下臓器提供は1 例もなく、県内の臓器提供 および臓器移植の推進のために移植医療の関係 者、関係団体そしてマスコミ含めた1990 年代 ようなの地域主導の草の根の啓発活動が必要と 考える。

図-5 沖縄県における腎移植症例数の推移

図-6 沖縄県における献腎提供の推移

図-7 1994 年11 月18 日の新聞記事より抜粋

6. おわりに

臓器移植法改正後の本邦の臓器移植および沖 縄県の腎移植の現状について概説した。臓器移 植法の改正後、脳死下臓器提供は急速に増加し、 心臓、肺、肝臓、膵臓移植は増加してきている がその数はまだまだ少なく、臓器移植を待ちながら亡くなられた方、そして何時臓器移植を受 けられるのか不安を抱きながら待機している多 くの患者がいる。2010 年7 月15 日に改正臓器 移植法(改正法)が施行されて以降、2010 年 および2011 年の脳死下および心停止下での臓 器提供者の数は増加傾向であったが、2012 年 上半期(1 月〜 6 月末)の臓器提供者の数は逆 に減少している8)。日本の移植医療は様々な社 会情勢に左右される側面がある。臓器移植法の 改正で移植医療に国民的な関心が高まり、臓器 提供者数が増加しつつあることを一時的なもの で終わらせるのではなく、継続的に発展させて なければならない。それには移植医療に直接関 係しない多くの医療関係者の移植医療への理解 を深めて頂くのも必要不可欠である。

文献

1) 臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言

国際移植学会2008 年5 月2 日、イスタンブール(翻訳 日本移植学会アドホック翻訳委員会)

http://www.asas.or.jp/jst/pdf/20080805.pdf

2) 厚生労働省:政策レポート(臓器移植法の改正について)http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2010/01/01.html

3) 福島教偉.ファクトブック2011:移植法改正後の臓器提供の現状.http://www.asas.or.jp/jst/pdf/

factbook/factbook2011.pdf

4) 杉谷 篤,吉田淳一.Marginal donorとhigh-risk

recipientに対する膵臓移植・膵腎同時移植の現状と成績向上に向けての工夫.移植46:33-40,2012.

5) 福島教偉.わが国における脳死臓器提供におけるドナー評価・管理-メディカルコンサルタントについて-.移植46:250-255,2011.

6) 大藤剛宏、他.マージナル肺ドナーとメディカルコンサルタント-.移植46:281-283,2011.

7) 日本臓器移植ネットワーク.移植に関するデータ:移植希望登録者数

http://www.jotnw.or.jp/datafile/offer/index.html

8) 日本臓器移植ネットワーク.移植に関するデータ:臓器提供数/移植数

http://www.jotnw.or.jp/datafile/offer/index.html

Q U E S T I O N !

次の問題に対し、ハガキ(本巻末綴じ)でご回答いただいた方で6割(5問中3問)以上正解した方に、 日医生涯教育講座0.5単位、1カリキュラムコード(7.医療制度と法律)を付与いたします。

問題

次の設問1〜5に対して、○か×でお答え下さい。

- 問1.2010 年7 月に施行された改正臓器移植 法の施行後、生前の本人の意思表示がなく ても、家族の同意があれば脳死下での臓器 提供は可能となった。

- 問2.改正臓器移植法では、小児でも家族の 同意があれば脳死下での臓器提供は可能と なった。

- 問3.心臓、肺、肝臓は脳死下での臓器提供 が原則であるが、腎臓は心停止下でも提供 が可能である。

- 問4.2008 年国際移植学会でのイスタンブー ル宣言により、海外での渡航移植が容易に なった。

- 問5.改正臓器移植法の施行後、脳死下およ び心停止下での臓器提供数は著しく増加 し、本邦での移植臓器の待機患者は半減し ている。