平成23年度沖縄県医師会勤務医部会講演会

みんなのシミュレーションセンターはこうなる!

沖縄県医師会勤務医部会 部会長

城間 寛

去る11 月30 日(水)沖縄県医師会館(3F ホール)に於いて、来春完成予定の「おきなわ クリニカルシミュレーションセンター」につい て、琉球大学医学部附属病院第三内科教授大 屋祐輔先生、同じく地域医療教育開発講座准 教授阿部幸恵先生を講師にお招きし、『みんな のシミュレーションセンターはこうなる!』と 題する講演会を行ったので、概要について報告 する。参加者は57 名であった。

平成23年度沖縄県医師会勤務医部会講演会

- 日 時:平成23年11月30日(水)19:30 ~ 21:30

- 場 所:沖縄県医師会館(3F ホール)

次 第

司会 沖縄県医師会勤務医部会部会長 城間 寛

Ⅰ.開 会

Ⅱ.講 演

座 長:沖縄県医師会副会長 玉城 信光

「みんなのシミュレーションセンターはこうなる!」

1)計画の進行状況について

琉球大学医学部附属病院 第三内科教授

大屋 祐輔 先生2)クリニカルシミュレーションセンターの仕組み

~部屋の特徴とそこで何が行われるのか~

琉球大学医学部附属病院

地域医療教育開発講座 准教授

阿部 幸恵 先生3)体験シミュレーター

大浜第一病院 入江聰五郎 先生 ほかⅢ.質 疑

Ⅳ.閉 会

講 演

1)みんなのシミュレーションセンター計画の進行状況について

琉球大学医学部附属病院 第三内科教授

大屋祐輔 先生

おきなわクリニカルシミュレーションは、来 年4 月のオープンに向けて急ピッチで準備が進 んでいる。

シミュレーションセンターは、沖縄県・沖縄 県医師会・琉球大学が連携したプロジェクトで あり、事業構想委員会(県立病院群・群星群・ 琉球大学群)において計画が進められている。 また、琉球大学医学部に地域医療に関する寄付 講座を設けており、センターの運営面をサポー トしていただいている。

更に、今後遠隔医療(コンサルテーションや診 療補助等)や産業(医工連携、産学連携、医療 機器開発等)にも波及できるように考えている。

スローガンは「目指せ日本一、アジア一」

建物の特徴:1)機能性の高い施設、2)可塑性の高い部屋になるよう工夫した。

シミュレーター:1)教育効果の上がるもの、2)沖縄の医師が希望するもの、3)沖縄の特徴が活かせることができるものを選定した。

ソフト:1)選任職員、2)人材育成: FD、3)ソフト開発に重点を置き進めている。

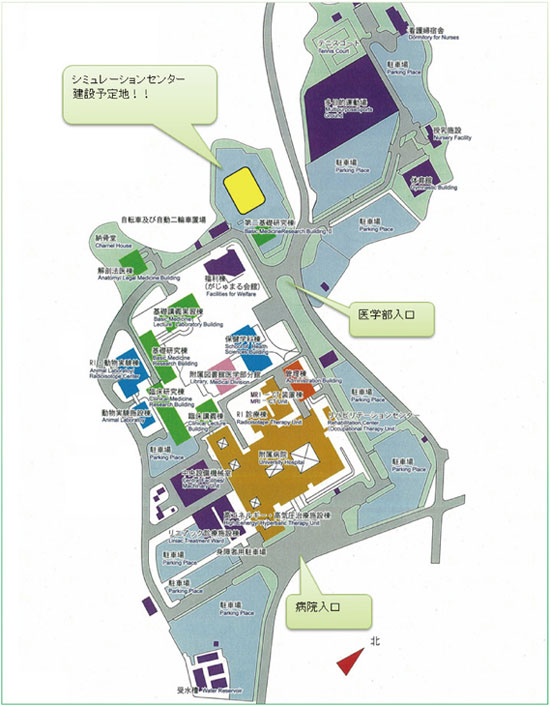

場所:第二基礎研究棟横にあった駐車場スペースに建設中である。

建築施設:三階建ての鉄筋コンクリートで 2,250 ㎡である。屋上にはソーラーパネルを使い、環境にもやさしい造りとしている。

建築開始は2011 年8 月1 日で、竣工予定は 2012 年2 月末日となっている。

設置するシミュレーター:2011 年4 月から6 月にかけて病院や委員にアンケート調査を実施 し、8 月のシミュレーター部会において第一次 購入品を決定した。現在、入札及び購入手続き 中である。また、来年度更に充実させるつもり で考えているので、リクエストがあれば申し込 んでいただきたい。また、専門医トレーニング 用のシミュレーター(Lap Mentor、Vist-C 等)は、琉大附属病院専門研修センターから移 管する予定である。

活動状況:シミュレーター(SimMan3G)の説 明会を開催している。現在3 回目の開催に向け て計画中である。今後定期的に開催する予定で ある。また、12 月の県医学会でも展示予定で ある。

ハワイ大学のBerg 先生の指導を受けて、Faculty Development(FD)を企画・開催し ている。その他、教育的なセミナーも行なって いる。FD に関しては3 つのステップを考えな がら進めている。

1st step では"fun-Sim"

≫シミュレーション教育の必要性や重要性、 初心者向きではあるが全ての教育者に受け て欲しい内容である。

2nd step では"fun-Sim2 ; Make-Sim"

≫既存プログラムやシナリオを用いて教育が できる。また、独自で考えたシナリオの提 案ができるようにしている。各病院の教育 担当には是非受講していただきたい。学習 者の力を引き出す方法を学んで欲しい。

3rd step では"iSim"

≫世界標準プログラムである。ピッツバーグ のワイザーシミュレーションセンターが行 なっているプログラムである。来年3 月本 県でも実施予定である。このコースはある 程度、習熟した方のコースである。シミュ レーションを用いた教育カリキュラムを作 り、fun-Sim やMake-Sim のFD、講師が できる人材の育成を目指している。

利用グループの構築と連携:現在、オール沖縄 による指導医のグループを構築しており、看護 協会との連携や病院、研修グループ単位等との 連携構築を目指している。

その他、医学部学生へのプログラムトライアルの実施も考えている。

今後の予定:

● 3 月23 日(金)~ 25 日(日)

ピッツバーグ大学・ハワイ大学で実施されてい るシミュレーションプログラムを予定してい る。恐らく日本で初めての開催になると思うの で、全国に向けて募集する予定である。

● 3 月25 日午後より

オープニングセレモニーを全県に向けて紹介する予定である。

● 4 月15 日(日)

全県下の新研修医を対象としたトレーニングを 計画している。現在、全県の指導医の先生方と その準備を進めている。

ホームページ開設:7月下旬、シミュレーショ ンセンターのホームページを開設した。アドレ スは http://okinawa-clinical-sim.org/ であ る。各種セミナーやワークショップの申込みも ホームページ上から申請できるようになってい るので、是非ご利用いただきたい。

2)クリニカルシミュレーションセンターの仕組み

~部屋の特徴とそこで何が行われるのか~

琉球大学医学部附属病院 地域医療教育

開発講座 准教授 阿部 幸恵 先生

おきなわクリニカルシミュレーションセンタ ーは、医療行為のシミュレーションをテーマと した教育施設である。

とりわけ、医師が高度医療をしっかり勉強 し、研修先として沖縄県に残っていただきなが ら、地域医療の再生を目指す施設である。

なぜ沖縄県はシミュレーションを選んだのか

今専門的な技術や知識は複雑かつ膨大になっ ており、医学における基礎教育の中でも、ます ますカリキュラムが変化してきている。

複雑かつ膨大プラス、社会の医療安全の意識 がかなり高く、訴訟問題も右肩上がりに増えている。それに追随して医療倫理もかなり求めら れる時代である。

教育の変化

そういう中で教育は問題を自主的に解決して いくだけではなく、「何が実際に臨床の場でで きるのか」というコンピテンシー、医学部を卒 業したその人が、何を知っているのかでなく、 一体何ができるのかを問われる教育になってき ている。

世界の教育改革の動向

学生時代は自分で主体的に自らの知識を磨く こと、実習も見学ではなく、参加型にする能動 的な学習方法が進んでいる。

基礎と臨床を統合した教育が、評価という視 点でも考えられて、また、とくに大事なのは、 コミュニケーション能力の重視である。医療安 全を考えた時、訴訟になる多くが医師と患者た ちのコミュニケーションが上手くいっていない という事がベースにある。

どういう風に臨床の場でコミュニケーション 能力を使い、信頼関係を築き、医療を提供して いくか、そういうことは「傾聴」「共感」「話を 聞く」「信頼を得る」ということが知識として 分かっているだけでは駄目である。

「先生、もしかして医療ミスですか」と言わ れたとき、きちっと信頼関係の下に説明ができ る。そういう知識だけではなく、患者にその場 で医療が提供できる。それには、かなり事前に シミュレーションした状況の中で練習していか なければ、ふっと出てこないという事もあり、シ ミュレーションはすごく大切だと言われている。

知識と技術・態度を統合 体験振り返り

つまり6 年間学んだ知識を実際の臨床の中 で、技術を統合していけるよう事前に体験す る。臨床でやったことは、かなり乏しく、臨床 の現場ではもの凄くスピーディーですごく忙し い。そこで振り返る事はなかなか難しい。

そういう教育の限界も今はある。また、在院日数が短縮化すると更に忙しくなるため、体験 や振り返る時間をシミュレーションセンターや ラボなどの実験室の中、振り返り自らの技術を 生涯伸ばしていくことが必要である。

知識と技術を統合していく、そして振り返り技術を磨いていくという事が必要である。

社会が求める実践力のある医療者を育てるために

基礎的な教育と卒後臨床研修制度から後期研 修医、それ以上先まで乖離をなくし、なだらか に実践と指導ができる本当の意味でのエキスパ ートを育てていこうという形で医学教育全体が 変わってきた。

今日はSimMan3G が主役ではあるが、高価 な物がなくても何を後輩に伝えていきたいか、 どんな医療を後輩にさせたいのかという風なこ とを考えれば、とりわけSimMan3G がなくて も、模擬患者を設定しても良い。オレンジを使 って筋肉注射の練習する事でも良い。大事なこ とは、どのような医療を担う人材を育っていき たいかがシミュレーション教育の土台になって いる。

シミュレーション教育の一例

シミュレーション教育では一連のシナリオを 作り、患者の状態がどんどん変わっていく中 で、初期評価の段階で「どのような行動を取っ たのか」「どんな検査をオーダーしたのか」「看 護師とどういう連携が取れたのだろうか」とい うことを、研修医や看護師がチームとして共に 考えまとめていく時間を与える。

最後は患者家族のところに出向き、家族に対 して説明を行なう。本当にこの説明で納得するの だろうかという、体験を振り返る時間を与える。

実際の現場では、患者の状態がどんどん変わ っていくため、なかなかそのような時間が持て ない。そのような部分をシミュレーターを活用 し教育している。また、ヨーロッパやアメリカ でも、当然のように医療者たちが手術や災害現 場を想定したシミュレーションを実演している。

おきなわクリニカルシミュレーションセンター

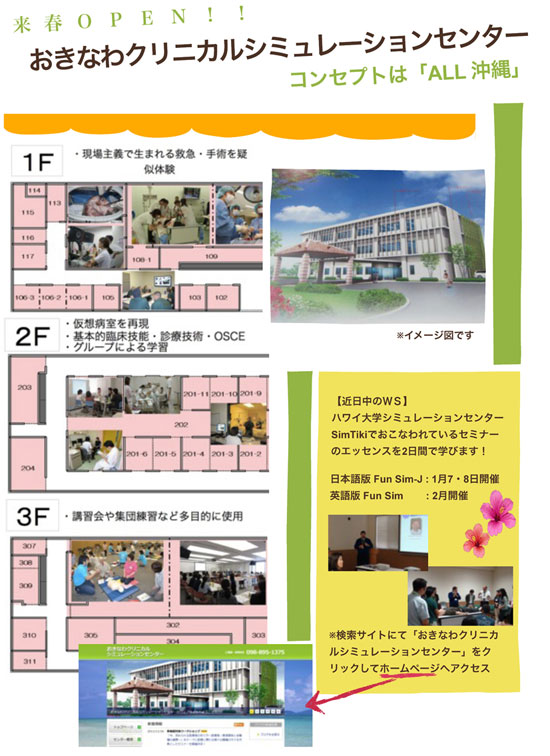

国内最新鋭のシミュレーションセンターが来春始動する。

医療の安全性の確保や高度な技術習得を目指 し、臨床を再現したスペースと高度な科学技 術・指導者らの英知を駆使して、2,250 ㎡のク リニカルシミュレーションセンターが正に建と うとしている。

これは未来の沖縄医学界を担う人材を育成す るために、皆様の力を借りながらこれからます ます発展させていかなければいけない。

3 つの学ぶゾーン

当センターには、3 つの学ぶゾーンがある。

- 1)基本のスキルを学ぶゾーン

- 2)救急医療を学ぶゾーン

- 3)専門的スキルを学ぶゾーン

これらはテクニカルなスキルだけではな く、医療安全でも言われているノンテクニ カルなスキル。医師としてのプロフェッシ ョナリズムを土台にし、テクニカルの部分 の判断やリーダーシップ、コミュニケーシ ョンをしっかり兼ね備え、自らが反省し実 践していく、実践化を生み出させるのが、 おきなわクリニカルシミュレーションセン ターのコンセプトである。

シミュレーター

当センターでは、ある程度のトレーニングが できるようなものを揃えている。高度な SimMan3G や内視鏡ができるもの、腹腔鏡手 術やルンバール、CV、心臓の診察法の実践、 挿管、一時救命処置など、ありとあらゆる幅の 物を準備している。

各フロアの紹介

1F は、現場で生まれる救急・手術を疑似体 験できるゾーンとなっている。専門内視鏡をし たり、内視鏡下での手術をしたりすることを考 えている。ブタの臓器などを活用して、手術の 模擬体験をする。また、模擬体験後、自分たちの動きを映像で見てディスカッションする部屋 も設けている。

2F は、1)仮想病室を再現し、2)基本的な臨 床技能・診療技術・OSCE(オスキー)、3)グループによる奨励カンファレンスができるゾー ンとなっている。16 の小部屋があり、患者へ の診察方法やシミュレーターへの練習や技術の チェック・評価ができる。また、個室を作りチ ームで動いてみることもできる。真ん中にコン トロールルームがあり、マジックミラーで個室 の中が全て観察できる部屋を考えている。

3F は、大きなフロアになっており、2 つに区 切ることができる。大きな空間で市民向けや研 修医・学生向けに一時救命処置などの講習会が 行えるようにしている。

開設に向けて

各種セミナーやワークショップを行い、シミ ュレーション教育における指導者を育成してい る。その指導者が少しずつ育ってきている。

来年4 月15 日には、沖縄県に入ってくる研 修医を対象にシミュレーション体験をして貰う べく、群星・琉大・県立の指導医達が月に一度 集まり、いろいろな企画を検討している。

クリニカルシミュレーションは教育・研究・開発の場

当センターでは、実践力の向上を支援する場 である。また、指導者や学習者、双方向性の体 験学習の場でもある。特に現場で忙しい中、 off-the-job で押さえておきたいことや、さら に症例を掘り下げて考えたいことを振り返り、 プロフェッショナリズム・倫理を考える場でも ある。また、遠隔医療も考えており、世界を一 つにしていく場でもある。

さらに、他分野での研究や開発、産業界との 連携などもあるかもしれない。そのようなこと を目指しながら一歩一歩、皆様の力を借りて進 んでいきたい。

おきなわクリニカルシミュレーションセンター は最新鋭の装備である。真に日本一、アジア一 の施設になるにはオール沖縄の力が必要である。

引き続き、皆様方のご指導とご鞭撻をよろしくお願いしたい。

3)体験シミュレーター

大浜第一病院 入江聰五郎 先生

このコーナーでは、大浜第一病院の入江聰五 郎先生等と、フロアからの協力で豊見城中央病 院外科の島袋誠守先生によるSimMan3G を使 用したシミュレーション教育の一例が行われ た。フロアから多くの参加者が実際にシミュレ ーターを触れるなどして体験した。

また、阿部先生から効果的なシミュレーショ ン学習について「シミュレーション教育は、体 験学習を通じて、何ができ、何ができなかったのか、今後どの様にしたら良いか、ディブリー フィングに十分な時間をかけることがとても重 要である。これらが能動的な学習を促し、自ら が学んでいく。反省が教材となり、皆がそこか ら学ぶことがシミュレーション教育である。」 と訴えた。

その後、行われた質疑では様々な意見がフロ アからあがり、活発な意見交換が行われた。主 な質疑は概ね以下のとおりである。

意見交換

□蔵下要先生(浦添総合病院):刺激的で良か った。シミュレーション教育は指導医の教育が 重要だと思うが研修施設の医師達がどのように 関わっていけるのか教えてほしい。

■大屋教授:先ずは皆さんにシミュレーション 教育の面白さ、必要性、重要性を知っていただ くことである。今日の実演で少しイメージが沸 いてきたかと思う。さらに、それを深めていく のがfun-Sim である。県内の指導医の先生方に は是非とも一度は受けてほしい。次のステップ では、学習者から引き出す教育方法も準備して いるので、そこも受けてほしい。

我々は先生方にシミュレーション教育のテク ニックを覚えていただいたり、理解してもらっ たりすることが仕事だと考えている。

このようなかたちで進めているところは全国 で殆んど無いと思う。そこが沖縄のシミュレー ションセンターの最も良いところだと思う。

■阿部准教授:来年4 月新研修医たちに向けて 基本的なスキルの体験学習を企画している。それを契機に3 ヶ月後、6 ヶ月後にどのようなプログラムを作っていくか広報していきたい。こ のような症例を体験させたい等リクエストがあ れば提案いただきたい。各科で考えるトレーニ ング等の提案があれば是非知恵を借りたい。

■大屋教授: fun-Sim を受けていただくとイメ ージが捉えられると思う。そこからプログラムの 拡張が生れる。それに合わせて共同でシミュレ ーションプログラムを作っていくこともできる。

■入江先生: fun-Sim の講座について、指導医 の先生方には是非受講して欲しい。指導環境を 整備する方々にはできればiSim まで受けて欲しい。

実は私もiSim を受けて、シミュレーション 教育に関わるようになった。それまで全く関わ りがなかった。これまでティーチング・フェロ ーシップはしていたが、その中でシミュレーシ ョンとは知らずにシミュレーション教育を普段 から実践していた部分もあった。それがどの様 な意味を成すか、iSim を受けることでかなり 考えが纏まった。

沖縄県で若手医師の救急懇話会の代表にして いるが、非常に後輩を育てようという意欲の強 い県だと思う。全国のEM Alliance に参加し ているメンツと見比べても全く遜色ないのが実 感である。

医師が専門医をめざす中で、実際に症例を見 るだけでは厳しい面や予めラボをやる前の準備 ができるような機会がシミュレーションセンタ ーにはある。それを理解してくれる上級者の存 在は沖縄県全体の活性化に繋がると思う。

□玉城副会長:入江先生が言ったことは大事な ことである。新しい教育を率先してやってみ る。抑えつける教育ではなく、例え自らができ なくとも「面白いからトライしてみろ」と指導 者を育成していくことが裾野を広げていくこと になる。

□城間部会長:開業医の先生方がトレーニングを希望した場合のフォローはどうなっているか。

■大屋教授:標準的なものは準備していきたい と考えている。リトリートとして、もう一度学 びたいというプログラムを考えている。開業さ れた先生方が何を学びたいのか今後考えていき たい。

もう一つは、ライフイベント等で休職した医 師の復帰支援を考えている。例えば、挿管方法 等のいくつかのコースを準備し再度学んで貰う。

□玉城副会長:開業医から病院に送った症例や 症例検討会で出た症例を医学会等でSimMan3G を使用し学習すると面白いかと思 う。今後、具体的にできるか考えてみたい。

■大屋教授:症例をプログラム化して復習する 使い方もあるので是非よろしくお願いしたい。

□篠﨑裕子先生(沖縄県病院事業局):県立病 院も多くの研修医を抱えている。このようなシ ミュレーションを利用しつつ、臨床研修で研修 医が育っていけるかまた検討し、協力していき たい。

□玉城副会長:来年4 月東京で臨床研修医確保 対のための合同説明会にオールオキナワの取り 組みとしてブースを出展する。県内研修病院で 研修すれば効果的にシミュレーションが活用で き充実した研修生活が送れることをアピールし てもらえると県全体共通の財産として、さらに 研修医が増えるのではないかと考えている。

□宮城雅也先生(南部医療センター・こども医 療センター):将来的な質問だが、シミュレー ションセンターがしっかりしてくると、琉大の 学生の卒業生レベルが随分変わってくる可能性 があるのか。

その他、シミュレーターはセンター外にも持っていくことが可能か。

■大屋教授:学生のレベルについてはその様に 持っていきたい。現在の医学教育は取り敢えず 知識を教える教育となっている。もっと臨床の 視点に立ち、臨床を取り入れたものにしていか なければ医学教育の改革はできない。本大学で は学習者の意欲をかきたてながら、知識はもと より臨床機能や考え方も分かる様な学生を輩出 したい。

シミュレーターの貸出については、現在検討 中であるが、高価なシミュレーターはオペレータ無しには操作が難しい面がある。シミュレー ターを載せる運搬車を配備する予定なので、ス タッフが一緒であれば貸し出しできるようにし たい。

県の主要な病院すべてにSimMan3G を置い て頂き、そこから遠隔カメラでシミュレーショ ン教育ができればと考えているが、前回の地域 医療再生基金で認められなかった。今後、この ような会合を多く催すことで必要性を理解して 貰えるかと感じている。

■阿部准教授:貸出の件についても学ぶ人たち が必要であれば前向きに何度も検討していきた いと思っている。

□宮城雅也先生(南部医療センター・こども医 療センター):シミュレーションセンター、イコ ールシミュレーターというイメージがあるが、 将来的には精神科なども構想に入っているか。

■阿部准教授:シミュレーター教育がシミュレ ーション教育ではない。それこそ「患者さんが 亡くなってから家族へ剖検を取る説明をして下 さい。」「再発転移の説明をして下さい。」「妄想 がある暴力を振るう人への対応をしてみて下さ い。」といったことも十分シミュレーション教育だと思っている。

□城間部会長:看護教育におけるシミュレーシ ョンセンターのポイントは。

■大屋教授:看護教育分野では、医師の分野よ りも、むしろ進んでいる印象がある。琉大でも 医師よりも看護師の方が熱心に勉強している。逆に医師が引っ張られ始める傾向がある。

□玉城副会長:医学教育に関しては日本医師会 も4 年間で教育そのものを終了し、残り2 年間 を臨床研修という実際的な医療現場に立てるよ うな構想を練っている。恐らく研修システムを 変えて、卒業後、立派な医師に近づけるよう教 育にシフトしていくかもしれない。

□![]() 宮城副部会長:今日実際の実演を見てか

なり使えるなと感じた。院内でもシミュレーシ

ョンのようなことをグループで実施している

が、コースを受講すれば研修医を連れて利用す

る方法が一番標準的な形か。

宮城副部会長:今日実際の実演を見てか

なり使えるなと感じた。院内でもシミュレーシ

ョンのようなことをグループで実施している

が、コースを受講すれば研修医を連れて利用す

る方法が一番標準的な形か。

■大屋教授:先ずセンターで見ていただき、自 らでシミュレーターをコントロールできるよう になれば自身の病院でスタートしても良いと考 えている。全てシミュレーションセンター内で、 やらなければならないということは全くない。

□![]() 宮城副部会長:初期臨床研修コースの中

にシミュレーション教育のプログラムを組み紹

介できるか。

宮城副部会長:初期臨床研修コースの中

にシミュレーション教育のプログラムを組み紹

介できるか。

■大屋教授:一部分やりたいという気持ちもあ るが、やはり現場の指導医の先生方の気持ちも あるので、話し合の中で調整していきたい。一 度シミュレーションを経験すると取り込んだ方 が良いと考える指導医が殆どだと思うが、現時 点ではまずは現場で頑張って貰おうという声も あるかと思う。

実際カリキュラムの中に、いくつかコースを 用意し研修医に受けて貰う。初めから評価のこ とを言うとモチベーションが下がるため言って ないが、シミュレーションセンターでは、研修 1 年目の到達点を掲げて評価することもできる。 自分自身の到達点を計り、2 年目の目標に向か いフィードバックすることも考えている。そう いう方向で一体化したい。

□玉城副会長:今は3 つの研修群が病院毎に 各々のプログラムを書いているが、シミュレー ションセンターの機能が活性化してくると、1 年研修が終わった時点で研修医全体を評価する こともできると思う。足りない部分をどう補 い、どうシステム化していくかが必要となって くる。そうすれば県全体のレベルがさらに向上する。

今日は小児科医も多数参加しているが、子供用のシミュレーターがあれば紹介いただきたい。

■阿部准教授:子供用のシミュレーターも Simbaby から児童用サイズのものまである。 SimMan3G と同じような仕組みで、救急領域 から疾患を組み込み、先ほど実演した症例ベー スで経験させることも可能である。

小児科の先生方が集りこのような症例を経験 させたいというシナリオを作ることは可能であ る。是非お声かけいただきたい。

■大屋教授:琉大では今病棟まで出ていき簡単 なシミュレーションをすることもある。例えば 病棟単位であるテーマを定め、看護師だけでの 救急対応や妊婦の出血の対応を行っている。そ れを見ている医師も自発的に参加してみようと いう動きになってきている。

□玉城副会長:いつも勤務医の話になると疲れ て疲弊して病院を辞めていく話が多いが、今回 のような楽しい医療があるという事を頭に置い て頂き、若い医師たちにも教えていってほし い。そうすると病院が活性化していく。多少辛 いことは乗り越えられると思う。

最後になるが、先生方の協力をお願いして、 おきなわクリニカルシミュレーションセンター を育てていただきたい。

最後に城間部会長から「これまでの講演会と は一風違ったスタイルで催したが多くの先生方 に集まっていただき感謝申し上げる。」と閉会 の挨拶をし会を終えた。

なお、当日は琉球光和と南西医療器のご協力 により3F ラウンジに15 点のシミュレーターを 展示いただいた。

印象記

沖縄県医師会勤務医部会 部会長 城間 寛

沖縄県医師会勤務医部会の活動の一環として、現在、琉球大学附属病院の敷地内に建設中のシ ミュレーションセンターについて、多くの勤務医、あるいは開業されている先生方にも、この施 設の役割がわかってもらえるようにするために、当講演会(実践を含めて)が行われました。

実際のシミュレーターを用いて、参加された先生にボランテイアで実演に参加していただくな ど、具体的に利用の仕方がわかるような講演会(講習会)となっていました。実際にセンターが オープンした後も是非、多くの先生方及び看護師や技師など医療関係者に利用していただきたい と思います。