平成22 年度医療政策シンポジウム

「国民皆保険50 周年〜その未来に向けて〜」

常任理事 大山 朝賢

平成23 年2 月2 日(水)、日本医師会館にお いて標記シンポジウムが開催されたので、その 概要を報告する。

高杉敬久日本医師会常任理事の司会により、 原中会長の挨拶から会は始まった。

挨 拶

原中勝征日本医師会長

日本の世界に誇る国民皆保険制度ができて 50 周年になります。この皆保険制度がいかに 大切なものかということを再認識して、日本医 師会は国民の皆様の安心・安全のため、生涯安 心して生きていくための砦である医療制度を今 後どういうふうにして維持するかをテーマとさ せていただきました。

本日特別講師としてお招きしている文太俊 (ムンテジュン)先生は現在83 歳でございま す。遠路、韓国よりきていただきました。日本 医師会と非常に強い絆を韓国医師会と作ってい ただきました。武見太郎先生時代から、日本の いろんなことを韓国に制度として取り入れよう として努力されてきた先生で、世界医師会の会 長や韓国政府の厚生大臣をされた先生です。今 日は我々の医療制度と同じような制度をもちな がら改革あるいはいろんなことを変更せざるを えないという韓国の事情が、我々の医療制度に 大変参考になることと思います。

講師の4 人の先生方は、我が国の医療経済・医 療制度に対して非常に高度の知識をもって私共を 常に指導して下さっている先生方です。皆さん御 存知のとおり、この国民皆保険のおかげで、日本 は安いお金で世界一の健康長寿国をつくりあげま した。誰もが望む健康で長生きする、このことを 目的として、私たち医師は努力してきました。

医療費は先進国の中で最低の医療費です。し かし、私たちは一生懸命とにかく国民のために 働いてきたことを自慢にしておりますが、どう もいろんな内容が国民の方々と皆様と共有して いないところがありまして、今後も日本医師会は国民の皆さんのために、皆保険をどういうふ うにみんなで考えていくかといことを積極的に 提言していきたいと思います。

韓国も我々の国と同じように少子化時代がや ってきました。出生率が1.3 〜 1.4 に、要する に二人のご両親から生まれる子どもが1 代であ るということは人口が減少してまいります。

特に我が国では2043 年、最もご老人が多く なるときでございます。それからやがて5 年の ちには、1 人の労働者が1 人の65 歳以上の方を ケアする時代になってまいります。一人の労働 者が、自分の家庭をみて、家族をみて、子ども の教育のことを考えて、果たして65 歳以上の 方を本当にみることができる日本になっている だろうか。医療費は65 歳以上の人は若い人に 比べて5 倍かかっております。そんな中でもし 国民皆保険がなかったときに、自分が年をとっ たときにどうなるのだろう、自分の経済力がな くなったときにどうなるのだろう、やはりここ で私たちは高負担をしなければいけないのか、 あるいは医療サービスの低下を招くことがいい のか、国民の皆様と一緒に考えていく大切な時 期にきていると思います。

どうぞ今日のシンポジウムが、みなさんと一 緒に国民の将来、医療の将来を考えて、あるい は医療の現在を考えて、みなさんと一緒に将来 の私たち孫の時代に、この国民皆保険が続いて いる日本になるような努力していかなければな らないと、それが私たちの責務であると感じて います。今日のシンポジウムがそういう意味 で、皆さんと共通した知識性をもった会になれ ばと思います。

特別講演

「韓国医療の光と影」

演者 文太俊(ムンテジュン)

韓国医師会名誉会長

韓国医療制度の立案に携わってきた経験をも とに健康保険制度の定着について話します。

韓国における健康保険制度の背景

1960 〜 1970 年代、戦後復興・医療も正常化むかっていた途上国で、一人あたりの国民所得 も1,000US で深刻な貧富の差と医療費の高騰 により、国民が近代的な医療機関を利用できな かった。公立の医療機関なかでも地方自治体が 運営する病院は立ち遅れていた。

1961 年、日本で国民皆健康保険制度が成立し たが、1970 年代の後半韓国でも導入するため、 1 年間検討を重ねた結果、韓国に健康保険制度 を導入することについて具体的な内容を大統領 に進言した。

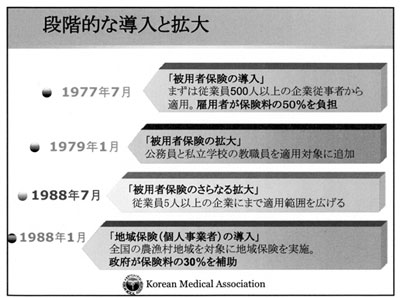

社会福祉や健康保険といえばスウェーデンで あったが、そのシステムは韓国にはあわないと して、市場経済を原則として経済的に可能で、 安全に政策を推進することにした。そして医療 施設の近代化を基礎とした。また各階層との協 議を経て調節していった。財政官僚や医師団体 などから反対意見がでたが、雇用者負担や職種 など保険料の配分を考慮して段階的に導入し拡 大させた。農漁村地域は政府が保険料の30 % を補助するなどした(表1)。

とくに組合制度は相互扶助の精神により保険 制度導入に大きな役割を果たした。現在野党が 統合主義を主張し、組合主義から統合主義にか わった。それぞれ長所と短所があるが、私は組 合主義をもう少し継続すべきと考え、その時長 官の職を辞した。

韓国の人口は3,500 万人で都市に住んでいる 自営者が800 万人であった頃、税金を徴収する ことが困難だったので、組合の助けをかり、調 整し保険料の徴収が可能となった。

表1

組合の人は病院を自由に選択することができ たため、大病院に患者が集中するようになっ た。このシステムの問題を解決するために病院 によって自己負担率をかえた。大学病院では自 己負担6 割など開業医が有利になるように調整 したが、超近代的な病院や大学病院に高い料金 を支払い3 時間待っても3 分間診療という時期 があった。そのため検査方法の改善や医師数の 増加などにより現在は改善されてきている。 1977 年から12 年という短期間で健康保険制度 が定着したのは政治的決断があったからで病院 にいけない人たちの事を思う政治家や役人によ り、89 年7 月1 日に韓国の全国民健康保険制度 は完成した。

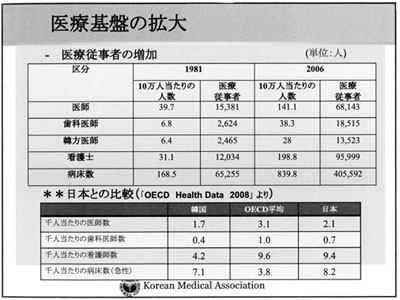

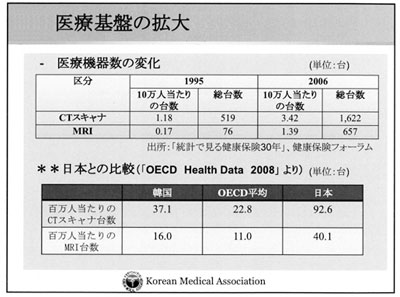

2009 年現在健康保障適用人口は5,029 万 1,000 人が加入し、未治療率も減少し、国民1 人 あたりの入院日数・外来日数も増加した。また医療機関および医療従事者の人数の増加、医療 機器数も増加している。韓国の総合病院も世界 的水準に達していると考えている(表2、表3)

表2

表3

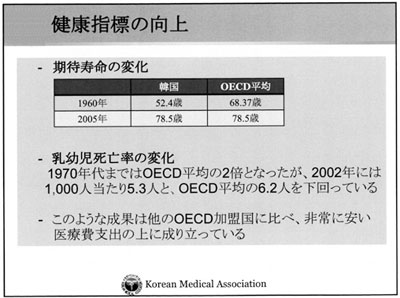

乳幼児死亡率は1970 年代ではOECD の2 倍 であったが2002 年にはOECD 平均を下回るよ うになった。(表4)この成果は安い医療費支出 の上に成り立っている点で評価できる。

表4

韓国で一番の問題は、「高負担・高給付」や 「低負担・低給付」が明確に設定できなかった ことで、低負担で高給付ということが議論され ているが、給付拡大に伴う負担増加について懸 念される。政府はこれを解決するために、保険 報酬を抑えるように努めており、物価高騰に比 べ医療者の給料はそれほど上昇しておらず、医 師と医療機関の犠牲を強いる不公平な報酬構造 となっている。医療提供の主体は一体誰なのか をめぐる混乱が発生しており、政府と健康保険 団体が医療提供者になり、医師や医師会がいい なりになる事態に追い込まれかねない。健康保 険財政の対策として、財源の多元化が必要で、 タバコ税に加え、酒類に対する健康負担金など がある。保険料は他国に比べ低い水準なので自 己負担を上げてもよいのではないかと検討され ている。

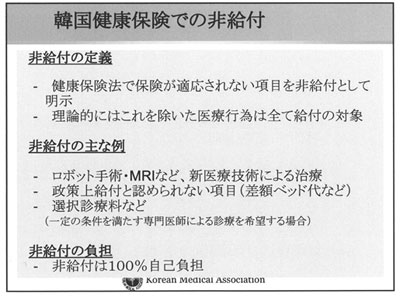

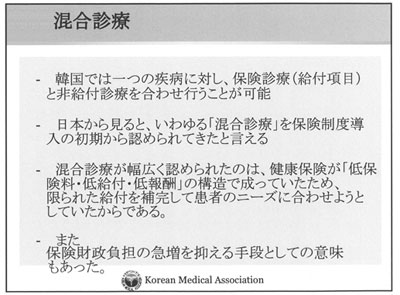

非給付と混合診療については健康保険が適用 されていない項目を非給付としており、自己負 担率100 %である(表5)。任意非給付は医療費 審査において給付に対する別の基準が存在して いる。非給付と混合診療が認められたため、保 険財政の過度なプレッシャーを抑えることができた(表6)。韓国の健康保険財政をみると、そ の62 %は国家が負担して、他は自己負担であ る。給付の対象である医療行為における自己負 担は22.6 %、非給付自己負担は15.2 %である。 38 %は非給付となっているが所得の高い人が医 療を選択しているため不満はでていない。

表5

表6

2000 年に健康保険財政の危機があったが、保 険料の引き上げと国家財政からの支援で安定し た。2006 年に再び厳しい状況になったのは、6 歳未満の子供の入院費を無料にし、入院患者の 食事代80 %を支援する政策をとったため赤字と なり、政策が入院費は10 %の自己負担、食事代 は50 %の支援に変更となった。財政破綻を回避 するためには保険料4.5 倍以上の引き上げとい うような負担増加が必須と考える。

最後に韓国では診療費請求や診療費審査の電 子化により年間930 億ウォンの医療費削減の効 果があった。

私はアメリカで最新の最高の医療を学び韓国 へ帰ってきたが、貧困という患者と医療の財政 的な壁を目の当たりにして、何のために医者に なったのかと絶望的な気持ちになった。その経 験から政治の道へすすみ、韓国医療保険制度を 成立させることができ、医者として政治家とし て光と影の両方を経験し、今日に至っています。

講演

1. 「医療への市場原理導入論の30 年−民間活力導入論から医療産業化論へ」

演者 二木立 日本福祉大学教授、副学長

1.1980 年代の医療への民間活力導入論の検証

1980 年代に医療集権分野への民間活力導入 論がはじめて導入された。

その先駆けの公式文書:通産省『80 年代の 通産政策ビジョン』と財務省『財政百科』通産 省は、行政に対する過度の期待を廃止、公共分 野と考えられている分野に民間活力を導入し発 展させることが望ましいと主張。民間活力=企 業。(通産省産業構造審議会会長は土光敏夫氏) 大蔵省は巨額な財政赤字を理由に教育・医療な どの公共部門への過度な資源配分は民間活力の 低下と主張した。

臨時行政調査会は1 9 8 2 年:基本答申〜 1983 年:最終答申において財政のための医療 社会保障費の抑制と民間活力の活用を提唱し、 中曽根内閣はそれらを具体化するために一連の 閣議決定をした。

1986 年厚生省文書『高齢者対策推進本部報 告』で民活導入を初めて提起した。

公共分野で民間の適切かつ効率的なサービス をあわせて導入することが有効であり、ビジネ スの健全育成を図る

○ 1987 年厚生省「国民医療総合対策本部中間報告」

・自由開業医制と国民皆保険体制は国民福祉の上からも維持すべき

・医療サービスの量から質への転換、老人ホ ームや高齢者住宅の検討、在宅介護の推進 および民間保険導入の検討、ニーズの多様 化と費用負担のあり方を検討・1992 年厚生白書第3 章「民間サービス」 で35 頁にわたり、民間サービスについて 記載されているが公的施策は5 頁のみ。

○ 1980 年の医療への民活導入論の複眼的評価

中曽根政権では臨調改革路線において、医療 費・医師数抑制のための規制強化が中心で、民 活導入の対象は医療周辺分野とされ医療本体が 除外された。

厚生省は国民皆保険体制を維持しつつ医療周 辺分野からの営利化を推進しており、当時のア メリカ型医療を直輸入しようとしている等の批 判は誤解であり、同時期のイギリス・サーチャ ー政権のNSH 改革に類似している。

民間介護保険は普及せず、2000 年に公的介 護保険制度が開始された。

健康産業は育成されず、2006 年医療制度改革 関連法で、公的医療保険が「生活習慣病対策」 を実施し、がん保険を中心としたし民間保険医 療と院内業務委託サービスは相当普及した。

在宅介護サービスへの企業参入が解禁された。

2.1990 年代末〜小泉政権時代の医療本体へ の市場原理の導入

経済侵略会議「最終答申」(1990 年)では、 医療や介護については社会的に必要最低限のサ ービスをあまねく国民に保証する観点(医療保 険制度の最低水準説)、競争原理の導入などの 医療コスト抑制を実現することを目指した。日 本版マネージドケアの導入=国民皆保険解体と 言われたが、現実の医療政策に影響を与えず、 その後2001 年小泉政権成立後沈静化した。

経済財政諮問会議「経済財政運営と構造改革に 関する基本方針(骨太方針)2001」

小泉政権の医療への市場原理導入方針の閣議 決定は史上初。

政府・体制内の医療改革のシナリオが分裂。 厚生労働省は市場原理導入に抵抗し、結局医療 への市場原理導入は挫折した。

1)企業による病院経営の解禁→小泉首相の裁定 で厳しい条件での開設。1 施設のみ。

2)保険者と医療機関との直接契約の解禁→厳しい条件がつけられ現在も生じていない

3)混合診療の解禁→全面解禁は否定、保険外併 用療養費制度にて部分解禁、2006 年医療制 度改革関連法

○ 2003 年3 月閣議決定「医療保険制度体系及 び診療報酬体系に関する基本方針について」

診療報酬体系の基本的な考え方:「社会保障 として必要かつ十分な医療を確保しつつ患者の 視点から質が高く最適の医療が効率的に提供さ れること」を明記。=最低保障説を否定。

安部・福田・麻生政権では医療への市場原理 の議論はほぼ消失。

3.民主党政権の医療産業化の医療への市場原 理導入論

○ 2010 年6 月の新成長戦略の概要は総論と各論が分裂

総論は社会保障には雇用創出を通じて成長を もたらすことが可能として評価できるが、各 論:医療・介護・健康関連サービスが産業化す るための具体的施策は医療への市場原理導入策 である。マクロ経済的には「医療は経済の下支 え」で、各論がいう成長牽引産業というのは過 大評価。医療ツーリズムの市場予測は超過大で ある。また健康関連サービス産業の成長が見込 めないことは、1980 年〜 1990 年代の失敗で決 着済みである。

医療産業研究会報告書は「医療産業化」を主 張しているが、経済学的には医療はもともとサ ービス産業であり、医療産業化は「医療への市 場原理導入」の言い換えにすぎない。

80 年代の通産省の政策ビジョンを30 年ぶり に読み直したが、医療産業研究会報告書とそっ くりである。民主党政権の「新成長戦略」は医 療政策の浅さと危うさの象徴といえる。

先進的医療機関での「新成長戦略」に沿った 取り組みは可能だが、医療の営利化・企業化の 呼び水とならないように注意すべきである。

4.医療経済・政策学からみた医療への市場原 理導入論の複眼的評価

医療への市場原理導入論の批判的検討は私の 継続的研究テーマで1986 年に発表した「医療 における民活導入と医療経済への影響」におい て、民活を医療保障面での民活と医療供給面で の民活と区別し、後者を伝統的民活=既存の民 活医療機関の活性化と新しい民活=一般の営利 企業の医療への参入に区別した。当時の民活導 入論では一般の営利企業の医療への参入に過剰 反応していたが、私は医療への民活導入を全否 定しなかった。直接的医療サービスの提供は今 後も民間医療機関主体で行われたほうが効率的 で、この分野に営利企業が参入する余地はほと んどなく、一方、一般企業が医療の間接分野に 限定的に参入することは医療効率化にとっても 有用と指摘した。しかし費用面での公的責任が 貫かれてはじめて意味を持つと考える。営利企 業の医療参入可能性の予測を行い、日本型「医 療産業複合体」の形成や病院周辺業務の外注化 などを個別にあげた。新しい民活の社会的帰結 として、公費から私費へシフト、社会的費用の 増大、支払い能力に基づく医療格差をあげた。

医療への市場原理導入論はそれにより医療費 を抑制できると主張しているが、アメリカにお ける膨大な実証研究で、株式会社制病院チェー ンによる医療費抑制効果は完全に否定されてい る。さらに私的医療保険の拡大により総医療費 が増加するのは先進国の経験則となっている。

私は2004 年より「新自由主義的医療改革の 本質的ジレンマ」論を提唱している。医療の市 場化営利化は企業にとっては、新しい市場の拡 大を意味する反面、医療費増加をもたらすた め、公的医療費抑制という『国是』と矛盾する というもの。

このジレンマが小泉政権下でさえ、新自由主 義的医療改革の全面実施が挫折した経済的理由 であると判断している。政治的理由は平等な医 療を指示する国民が圧倒的多数を占めているこ と日本医師会を中心とした医療団体が、新自由 主義的医療改革に反対したためである。民主党 政権でもこのジレンマは続いており、私は、全 面実施はありえないと考える。

私が一番強調したいことは、「医療の企業化」 は複眼的に把握する必要があるということであ る。「医療団体・医療機関は今後『医療の公共 性』を守る立場から、一般の営利企業への中核 部分への個別参入を阻止するだけでなく、一部 の医師や病院の営利的行動が単なる営利目的の 『企業化』にも厳しい監視の目を向ける必要が ある」1991 年に私は主張した。

おわりに

私の「客観的」将来予測は今後も医療社会保 障改革への3 つのシナリオの対立は継続し、混 合診療全面解禁論、医療への市場原理の導入論 はゾンビのように復活するだろうが、医療への 市場原理導入の全面実施はありえず、日本の医 療制度の2 つの柱(国民皆保険制度と非営利医 療機関主体の医療提供制度)は維持される。

私の価値判断は、医療への市場原理導入がめ ざす「二段階医療」化は日本社会の統合性・安 定性を損なう。公的医療費の拡大による日本医 療の質の引き上げと医療へのアクセスの確保は 国民皆保険制度を守るだけでなく、日本社会の 安定性・統合性を維持・向上させる上でも不可 欠であるが、そのためには社会保険料を主財 源、消費税を含む補助的財源とする長期的な安 定な医療費財源を確保する必要がある。

2.「皆保険50 年の軌跡と我々が次世代に残した未来

−再分配政策の政治経済学の視点から」

演者 権丈善一 慶応義塾大学教授

社会保障は財源の問題。皆保険の50 年を見 るときに財源の構成割合をみる。1961 年に皆 保険が始まる。皆保険、医療保障政策を展開す るとは、患者負担を減らすということで、その ための手段として日本は保険料を増やすわけで なく租税を使った。

租税に依存するという意味を考えてもらいた い。いろんな制度を考えるとき、必ず最後の結論は租税の投入ということになる。これを考え るとき私は財源調達力をみてしまう。GDP に 対する社会保険料の収入とGDP に対する租税 の収入、これらを足すと国民負担率になる。租 税というのは財政的に不安定だが、社会保険料 は景気に関わらず毎年上がっている。消費税は 1 %上げられなくても年金や厚生年金も上がり 続けている。財源調達力を見てくると、租税を 投入することの危うさを知ってほしい。

社会保険収入は95 年から国税収入を追い抜 いているわけで、社会保険が社会保障を守って いる。他の財源を減らしていく中で、医療がタ ーゲットになっている。

こういうプロセスを介護保険が40 年程経っ たときのモデルだが、ある社会保障制度を制度 設計しようとすると、社会保険料の費用負担割 合が50 %また100 %か0 として生活保護を設 計することができる。これを使って、この負担 割合が高くなると一人当たり社会保険料が高く なると払えない人が増えてくる。したがってこ の制度の普遍性が失われてくる。そうすると社 会保険の普遍性のために租税の投入というふう になる。しかし、時間的にみるとそれは安定で きるのかと言いたい。動態的に見たとき、社会 保険料の費用負担割合が増えると財源の調達の 安定が高まる。制度の普遍性と制度の安定性と いう二つの価値を選択しなければならないこと に直面する。北欧は租税でやっているじゃない かという意見になるが、財源調達力が高く、使 用者と労働者の力関係もあって、日本と同じ租 税割合であっても安定力が異なる。

政府が一般会計から社会保障関係費を出し て、その中で医療に対する国庫負担がどれくら いの割合があるのか示した図がある。これでみ ると医療(45 %)の額が大きく、ターゲット になってしまう。しかも医療費は来年度までに カットできるというように対応できるが、年金 は対応できない。政権交代後、社会保障関係費 は増えているが医療に対するものは増えていな い。「保険料率は世界でも高率でもあり、した がって国庫負担を給付すべき」という文章があるが高齢者医療に対するものと同じだが1955 年と同じであり、いつも同じ答えを出している ことになる。税に頼ることは長期運営には非常 に不安定で危ういものである。

次世代のために過去を振りかえると、1965 年の高齢化指数と国民負担率を示した図がある が、急速に高齢化が進んでいるが、国民負担率 は上がるどころか下がっている。

これでまともな社会保障ができるわけがな い。同じ国民負担率のアメリカや韓国では人口 構成が若いので比べられない。このため特徴的 な国になっている。

昨年6 月の閣議決定の中で、財政運営の基本 ルールとして、新たな施策の導入の際には恒久 的な財源確保が必要だとしており、その部会で 財源も確保しなさいということである。この無 理な決定は、翌週のG20 サミット(トロント) へのお土産だった。そこでは主要国は2013 年 までに財政赤字を半減させ、2016 年までに政 府債務の国内総生産費を安定または低下させる ことが求められたが日本は無理だとされた。日 本は2015 年までに基礎的財政収支の対GDP を半減すると言っている。基礎的財政収支は政 府サービスに対する料金と考えて下さい。その 料金を消費税13 %分払っていないことになり、 将来世代に残していくことになる。G20 サミッ トは2016 年までに消費税を15 %にあげること を求めているが、2020 年までに基礎的財政収 支を黒字にすることが現政権の財政運営戦略で ある。自民党でも全く同じ財政運営目標であ る。それをやっても財政再建だけの財源確保だ けで社会保障の機能強化ではない。

中福祉・中負担を実現しようといっている が、実は高負担で中福祉である。原因は少子化 対策を何もやってこなかったことにある。また 莫大な債務があるので、日本が破綻していない のは、これは歴史的に異常な低金利を続けてき たからである。負担増をして給付減が必要な未 来は遠くない。

幸い日本は高齢化水準が世界でトップに達し ているにも関わらず、社会保障率は低く、国民負担率が低いというのはメリットである。マー ケットはまだ日本は本気を出せば大丈夫だと考 えている。政治次第だと踏んでいる。本当にで きないとわかった瞬間なにが起こるかわからな いが、希望がある。例えば消費税を毎年2 %上 げていく中で、一年75 %、次年度は50 %を社 会保障がもらう、積分したら財政赤字を改善し ながら5 %社会保障を機能強化していくという 戦略が答えとしてあり、ビジョンがあるが政権 が変わるたび同じ議論を繰り返している。

この国で今最も大切なことは、日本という国 の持続可能性を確保する為に増税することであ る。その次に大切なことは、国民生活を守る為 に大きく綻んだ社会保障の機能強化を図るべく 税・社会保障料の負担を増やすことである。

3. 「医療危機を乗り越えるために−改革はどうあるべきか」

演者 田中秀一

読売新聞東京編集局医療情報部長

医療を巡る重要課題は大きく5 つある。医師 不足、救急医療の危機とフリーアクセス、医療 の質と安全の保障、医療情報の開示、医療の財 源確保などがある。

医療機関の閉鎖・縮小や救急搬送先が見つか らないなど、国民の不安が増大している。医療 は「安く、良質で、自由に受けられる」ことが 求められてきたが、これを同時に満たすことは 難しい。医療費のひずみは社会保障費や国民医 療費の行き過ぎた抑制政策のツケである。医療 は公共財であって、医療側、患者側とも無制限 な自由や無秩序な利用は許せない。

日本の医師数は欧米に比べて少ないが、医師 数は増加している。診療科によって医師数が異 なる。長い労働時間や医療事故や訴訟のリスク から外科・産婦人科で志望者が減少している。 医師の激務をどう緩和するかという問題に対し て、医師を増やす・医師の偏在を解消する、女 性医師の活用、他の職種を養成する。病院の機 能分担をすすめることである。

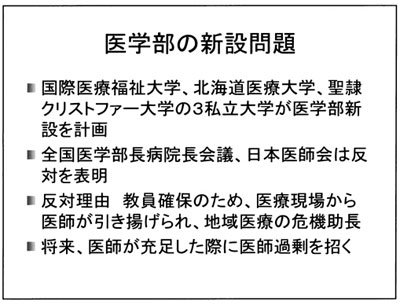

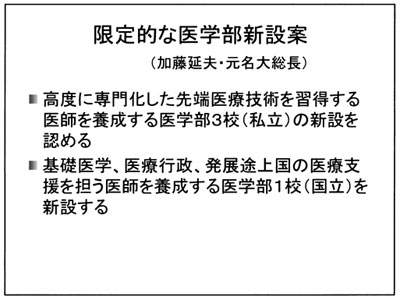

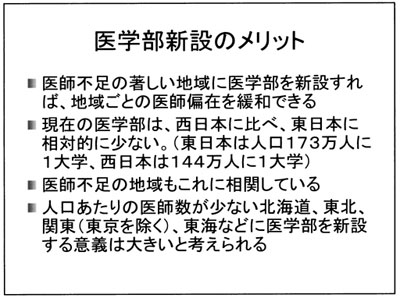

医師が専門家しすぎていることが問題となっており、総合的な医師を増やすべきであろう。 医学部の新設に関して、医師不足と医学部設置 は相関しており(西日本に少ない)、限定的に 新設を認めてもよい(表1.表2.表3)。医学 部の入試も圧倒的に偏差値が高いため、高校生 が偏差値で医学部を選ぶということがあり、偏 差値だけで選抜してよいのだろうか。医師養成 には8 〜 10 年以上かかる。医師総数を増やしただけでは産科や小児科、救急・外科など過酷 な診療科が敬遠され、医師不足が解消されな い。さらに診療科ごと、地域ごとに医師の偏在 を是正することになる。そのため研修先や診療 先を医師の自由選択にせず、計画的に配置を考 える必要がある。

表1

表2

表3

医師の計画配置(読売新聞の提案)について は、全国的に配置するために公的機関を設け て、地域ごとに定員を設けてはどうかという提 案である。大学病院や基幹病院や医師会などの 協力によって機関を設置し、診療科や地域によ って計画的配置を行うものである。医師の希望 を尊重して配置することを前提と考えている が、「医師の職業選択の自由を侵害」「強制的に 配置するか」など反発があった。欧米では医師 の計画的配置がすでに実施されている。(フラ ンス・ドイツなど)

医師の3 つの偏在として、診療科による偏 在・地域による偏在・病院と診療所間の偏在が あるが、病院勤務医と診療所の医師の割合はそ う変わっていないが、病院勤務が過酷なため開 業する医師の存在をどうするかとうことで、収 入の差や勤務時間の差、訴訟リスクの差を解消 する必要がある。

行き過ぎた専門医志向が問題で、専門的な診 療が必要な病気・患者がそんなに多いだろう か?日本は世界一検査装置をもっており、不必 要な検査・重複検査が行われていることが多 い。総合能力をもった医師、総合診療が 必要である。それには開業するには総合診 療の能力を備えることを要件とし、地域医 療に貢献し、地域の救急医療に協力する ことを要件にすべきではないだろうか。日 本の自由標榜制は世界的に見ても特異な 制度で、これは医師の適正配置を阻害し ている。医療は「公的財」という視点で考 えるべきである。専門医認定制度も検討が 必要であろう。女性医師は増加している が、診療科に偏りがある。女性医師・看 護師の働きやすい環境を整えることも重要 である。診療看護師や麻酔看護師、医療クラークなど他職種の養成も行う必要がある。 フィジシャン・アシスタントは医師の監督下で 医療行為を行い、アメリカ・イギリスに制度が あり、収入もよく人気がある。また医療機関の 役割分担が求められており、病院を集約し機能 を充実させようという動きがある。入院は病院 で、外来は開業医でというのも医療の役割分担 である。

医師不足問題に対して日本医師会は、医学部 新設には反対で、医師の偏在是正については具体 的提案がなく、他職種の活用も消極的なように見 える。医師不足問題に対して消極的にみえる。

医療の財源問題について、総医療費の対 GDP 比は低い水準で社会保障支出は低水準で ある。診療報酬は引き上げて、病院には手厚く する必要があると認識している。

4.「日本の医療費水準と財源を考える」

演者 遠藤久夫 学習院大学教授・中央社

会保険医療協議会会長

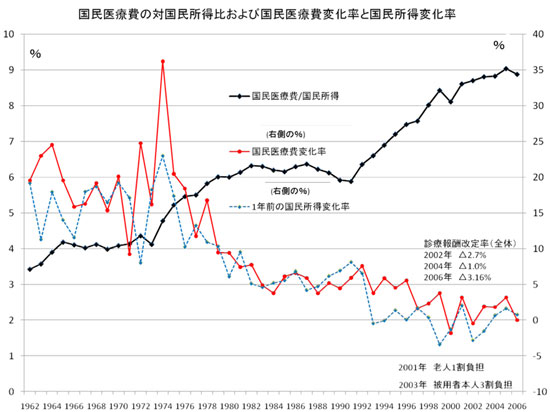

総医療支出対GDP 比の推移を見てくると、 日本は諸外国に比べて伸びていない。日本の医 療費は対国民所得比が上昇すると抑制策がとら れてきたためである。80 年代以降経済成長に 対応して医療費の伸び率を調整している。経済 成長の急低下の時には、国民所得の伸びと国民 医療費の伸びはかい離し、抑制策をとっている (表1)。抑制するために方法は病床規制や自己負担率の引き上げなどがあるが、特に診療報酬 の改定率によって医療費をコントロールしてき た。医療費伸びは低いが、経済成長率はもっと 低いことが深刻である。

表1

診療報酬の改定率は政府・与党調整により予 算編成を通じて改定率を決定している。診療報 酬の改定率の推移は低水準で、病院の医業収益 は右肩下がりになっている。国立病院機構だけ は右肩上がりになっている。

医療費の財源をどこに求めるのかが大きな問 題である。公費、保険料、患者自己負担が増加 しているのが現状であり、高齢者が増えること によって公費の割合が多くなってくる。

また公費から医療費を増やそうとすると公的 債務残高の国なので、増税しても社会保障費 に使われるか疑問がある。また保険料を増やす ことは安定収入であるが現役世代の負担が大 きくなる。人件費の上昇による失業が発生する という批判もある。また保険料の未納問題も出 てくる。

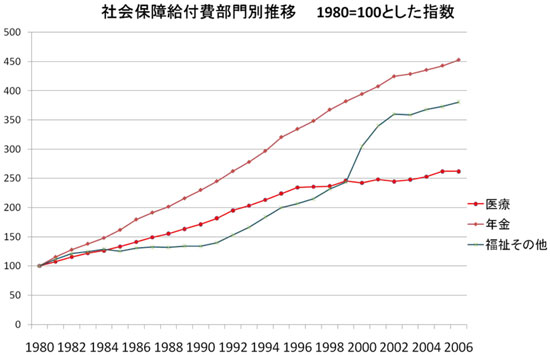

仮に社会保障費が増えたとしても、医療費が 増えるのか、配分の議論が出てくる。過去の部 門別の伸び率は、年金・介護・医療の順になっ ている(表2)。医療需要の一部が介護保険に 吸収されているとしても医療費の伸びは一番低 い。年金を減らすのは難しい、介護の充実の方 が医療の充実より優先されることが懸念され る。低所得層の増加によって生活保護者の増 加、国民健康保険の加入の低下、病院の未集金 など様々な問題があるので自己負担の増加は難しい。少子高齢化は避けられない問題である。 質やアクセスの視点からどのような医療(介 護)提供体制を構築すべきか、その費用負担を どうするのか、国民にわかりやすく選択肢を提 示して、国民に選択してもらうことがとでも重 要である。

表2

医療費のありかたについてアンケート調査結 果によると、「医療費の増加を抑えるような政 策は必要だが、医療費利用制限が進むのはよく ないので、医療費負担が増加することはしかた がない(64.9 %)」が過半数で、「患者の医療利 用制限を積極的に設けて、医療費はできるだけ 現状の水準にとどめるべきである。(25.3 %)」 の2 つの意見で9 割に及ぶ。

医療費の負担をどこに求めるかというかとい う質問には、増税と自己負担が3 割、保険料増 加2 割の回答を得た。増税は自己負担ではない という意識があり、また世代間の考え方の相違 があることがわかった。

パネルディスカッション

「50 周年を迎えた国民皆保険」

パネリスト:二木立・権丈善一・田中秀一・遠藤久夫

コメンテーター:文太俊 韓国医師会名誉会長

武見敬三日医総研特別研究員

パネルディスカッションの時間が短かったこ ともあり、印象に残った二、三の記事を記載し ました。

Q :消費税は本当に必要だろうか。

(権丈)社会保険料を上げることは必要といっ ているが、消費税を上げることに賛成も反対も していないが、フランスが消費税という税によ って福祉国家をつくりあげたことから、財源調 達量が高い消費税をあげるという論議が出てく るのは当然だ。

社会保険費を上げると現役世代の負担が大き くなるという意見があるが、現役世代という区 切りがない。将来的に安定すればよいのではないだろうか。負担増をおこなえば産業構造が崩 れるのは仕方がない。最近は若者に対しての給 付が少なく、高齢者負担が多いと言われている が、介護・医療には雇用が生まれていることを ちゃんと考えてほしい。現金給付をしていな が、雇用にお金を流していると思う。

Q :今日の講演をきいていかがでしたか。

(文)医科大学の新設、医師の偏在の対策、他 職種の活用は全部ダメです。韓国だけでなく世 界の話を聞きましたが、政府の責任、対策不足 が問題です。政府が医療へ投資すべきです。投 資なくして産業は成長しない。アルゼンチンで は医科大学を増やしたところ、医科大学卒業し てもその職種につけないという問題がでている し、他職種を増やしてアメリカやイギリスの医 療費は高くなっていてさらに医療の質は低下し ているので考えてほしい。

医療事故については韓国でも誰も解決策を出 していない。医療保険はどんな国でもその国の 実情にあわせてできるはずだと考えています。

(武見)今日の議論で、今後の後期高齢者医療 制度の後、どのような制度を構築すべきかとい う意見がききたかったがそれがなかったので、 ご指摘頂ければとおもいます。

我が国は国民皆保険を導入して、どういう原 則に基づいて運営してきたかというと2 つあり ます。1 つは平等主義です。単一の診療報酬を 導入し医療給付の平等化をはかった。また自己 負担率の平等化をはかった。保険料だけは平等 ではなく、雇用者保険料率は3 〜 4 倍の格差が あり、国民健康保険料も3 〜 4 倍の格差があ る。実際は不平等化に進んでいるのではないだ ろうか。社会保険料によって安定的な財源確保 は必要である。

2 つ目は医学部教育と医療ニーズのミスマッ チがおこっているのではないか。今後の地域医 療を充実させるかに関わってくる。これは総合 臨床医を増やすという課題は重要である。諸外 国にならうか、日本独自の仕組みを考えるのか は日本医師会が政策提言をすべきだと思う。

横倉義武日本医師会副会長の閉会の挨拶

日本医師会として情報発信しているけれども 国民に届いていないことを反省し、努力しなけ ればならない。

国民皆保険ができた昭和36 年どういう年で あったか、どういう医療であったかということ は、文先生の韓国でのお話からもうかがい知る ことができました。

平成の改革ということで、日本の今までの公 的医療保険のあり方が問われている。医療を提 供する立場、患者さんに近い立場にいる我々が どういうメッセージを出していくか問われたシ ンポジウムであったと思います。ありがとうご ざいました。