肝細胞癌の肝動脈塞栓療法:とくにTACE について

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 放射線科、消化器内科*

我那覇 文清、伊良波 史朗、千代田 啓志*、

嘉数 雅也*、林 成峰*、岸本 信三*

【要旨】

肝細胞癌(HCC)の大部分は動脈血により栄養されており、一方で正常肝の70 〜 80 %は門脈血に栄養されている。従って肝動脈を塞栓すれば腫瘍は選択的に虚血 に陥り、壊死に至らしめることも可能になる。これが肝動脈塞栓療法の理論的根拠 である。1970 年代にYamada ら1)により導入されて以来、わが国で広く普及し確立 された治療法である。切除や移植を含む外科治療、ラジオ波焼約(RFA)やエタノ ール注入などの穿刺局所療法と並んで肝癌治療の三本柱を形成している。三者はそ れぞれ違った役割を持ち、日常診療においてはどれも不可欠な治療モダリティであ る。本稿では、HCC に対する最近の肝動脈塞栓療法について、とくに肝動脈化学塞 栓療法(TACE: transcatheter arterial chemoembolization)を中心に概説した。

はじめに

肝細胞癌(HCC)はB 型肝炎が蔓延する東 南アジア、アフリカに多発し、世界的にみて増 加の一途である。日本もHCC の多発地域であ るが、C 型肝炎がその原因の8 割を占めている のが疫学的特徴であり、C 型肝炎の感染のピー クが1950 年代であったこととC 型肝炎では感 染からがん発生は30 〜 40 年ほど時を隔てるこ とから本邦におけるHCC 発症は現在高齢化し ており、最近ではわずかながら減少傾向に転じ ている。それでもHCC は日本人の癌死の約1 割を占め、癌死亡率4 位という頻度の高い疾患 である。

治療は外科治療、局所療法、肝動脈塞栓療法 が三本柱であるが、それぞれ着実に進歩してき た。例えば、この5 年ないし10 年のラジオ波 焼約(RFA)の発展は目を見張るものがある。 小肝癌・少数例(一般的には3cm 以下、3 個以 内)では良好な局所制御が得られ、切除に匹敵 する成績を示す施設もある。同じ穿刺局所療法 に経皮的エタノール注入(PEIT)があり、 RFA 登場以前は局所療法といえばPEIT であ ったが、最近PEIT との比較試験でRFA の優 位性が明らかとなり2)、役割交代の感がある。 現在RFA の適応は、2cm 以下の小肝癌で単発、 かつ肝予備能が悪く切除不適例(肝障害度B) で第一選択とされているが、とくに癌が異時多 発しやすいC 型肝硬変においては近い将来肝予 備能が良い患者でも小肝癌・少数例では標準治 療と位置付けられる可能性は高い。

さてRFA の発達、肝移植の保険適応、また ごく最近ではソラフェニフ(後述)の導入など 治療選択肢が増えつつある中で、筆者らも携わ る肝動脈塞栓療法についてガイドライン上の適 応を確認し、全国調査での動向を概観するのが 本稿の主旨である。また典型的な症例を呈示して治療の実際を解説し、今後の展 開についても多少言及したい。

1)肝動脈塞栓療法の用語整理

まず肝動脈塞栓療法について、 用語上の混乱があり理解を妨げて いる面があるので整理したい。肝 動脈塞栓療法は広義に「TAE」 と表現されることが多いが、ゼラ チンスポンジなど固形塞栓物質を 用いた塞栓を行うか否か、リピオ ドール使用の有無など行われるカ テーテル治療の内容は幅広く、報 告例でも用語がまちまちである。そこで原発性 肝癌取扱い規約(第5 版)では次のように用語 を定義している。

1)肝動脈化学療法(TAI):抗癌剤の肝動注療 法で塞栓物質は使わない。リピオドールエマ ルジョン(抗癌剤とリピオドールの混和液) の動注はLip-TAI と記す

2)肝動脈塞栓療法(TAE):ゼラチンスポン ジ、多孔性ゼラチン粒などの固形塞栓物質を 用いて動脈を塞栓する方法で、抗癌剤は使用 しない。

3)肝動脈化学塞栓療法(TACE):抗癌剤と 固形塞栓物質を用いて行うもので、リピオド ールエマルジョン注入後ゼラチンスポンジで 塞栓する場合はLip-TACE と記載する。

なおこのLip-TACE が本邦で最も普及して いる術式であり、現在「いわゆるTAE」と表 現されるHCC カテーテル治療の大多数はこの Lip-TACE である。また後述するガイドライ ンや日本肝癌研究会の追跡調査報告などで「肝 動脈塞栓療法」と表記されているものは、主に Lip-TACE を指す内容であるが、1)のTAI や 2)のTAE も含まれている。

図1:肝細胞癌治療アルゴリズム(肝癌診療ガイドライン2009 年版より)

2)ガイドライン「治療アルゴリズム」と肝動 脈塞栓療法の適応

2005 年に「科学的根拠に基づく肝癌診療ガ イドライン(初版)」が出版された。当時東京 大学肝胆膵外科教授であった幕内氏を班長とし 日本肝癌研究会のメンバーが中心となって広範 な文献を検討し、予防・診断・治療についてエ ビデンスに基づき推奨を行ったガイドラインで ある。その後改訂され、2009 年版として最近 出版された。この中に肝障害度、腫瘍数、腫瘍 径によって推奨治療を定めた治療アルゴリズム (図1)3)があり、簡単に紹介する。

肝障害度A またはB の症例においては、1)腫 瘍が単発ならば腫瘍径にかかわらず肝切除が推 奨される(ただし、肝障害度B で2cm 以内なら 穿刺局所療法も選択される)。2)腫瘍数が2 個 または3 個で腫瘍径が3cm 以内なら肝切除また は穿刺局所療法が推奨される。3)2 個または3 個で腫瘍径が3cm 超なら肝切除または肝動脈塞 栓療法が推奨される。4)4 個以上なら肝動脈塞 栓療法または肝動注化学療法が推奨される。肝 障害度C の症例においては、1)単発5cm 以内 または3 個以内・各3cm 以下(いわゆるミラノ 基準)で、かつ年齢65 歳以下なら肝移植が推 奨され、2)腫瘍数が4 個以上では緩和ケアが推 奨されている。

この治療アルゴリズムによれば、TACE の適 応は肝障害度がA またはB で、4 個以上の多発 例、もしくは数個でも3cm 以上のサイズを有す る場合となる。より臨床的に補足すれば、手術 や局所療法の適応とならない多血性HCC で、 門脈主幹部から一次分枝に閉塞を認めない例が一般的なTACE 適応とされる。「手術の適応と ならない」というのは、肝予備能が悪い場合が 主であるが、高齢やPS から臨床的に手術適応 外とされる場合も少なくない。「局所療法の適 応とならない」というのは、小肝癌・少数例 (一般的には3cm 以下、3 個以内)であっても 穿刺困難な部位にあるとか、大きな脈管に接す る場所でRFA の効果が期待できないとかいう ような理由で実際的に非適応と判断されるもの が含まれる。「多血性のHCC(CT/MRI や DSA 上、腫瘍が造影剤により濃染するもの)」 という条件がつくのは、TACE による腫瘍への 薬剤の集積は血流に依存し、一部の乏血性 HCC(早期HCC など)ではTACE を行って も良好な薬剤分布が得られないことが多く従っ て十分な治療効果が期待できないからである。 「門脈主幹部から一次分枝に閉塞を認めない」 というのは、門脈血流が有意に低下している領 域に肝動脈の塞栓を行ってしまうと、肝実質を 二重に血流支配している両者を阻血することに なり、広範な肝梗塞から重篤な肝不全を生じ得 るためである。

3)大規模追跡調査にみるHCC 治療概況と肝 動脈塞栓療法の役割

日本肝癌研究会による第18 回全国原発性肝 癌追跡調査報告4)での各治療法別の生存率を表 1 に示す。これらは本邦における多数例での治 療成績として参考になる。ただし腫瘍の進行度 や肝予備能が各治療法の選択された母集団間で かなり異なるため、必ずしもそれら治療法の優 劣を比較するデータではない。

表1

同報告によれば2004 〜 2005 年の間に行われ たHCC 患者に対する初回治療の選択は、手術 (切除・肝移植)31.7 %、局所療法30.6 %、肝 動脈塞栓療法31.7 %と3 者はほぼ同等であり、 どの治療法も臨床的に不可欠な治療モダリティ と言える。肝動脈塞栓療法に関しては、とくに 初発例ではより根治的な切除やRFA が望まし いとされるが、実際は肝予備能や腫瘍の進行度 などから肝動脈塞栓療法が選択されることも3 割程度あり、治療数全体に占める割合は過去数 回の追跡調査をみてもほぼ横ばいである。また 再発症例においては6 〜 7 割が肝動脈塞栓療法 により治療されており、肝動脈塞栓療法は多く のHCC 患者にとって何れかの時期に経験する 裾野の広い治療で、臨床的な役割は大きい。

4)TACE の治療成績

日本肝癌研究会による大規模コホート研究5) があり、これがTACE の最もまとまった成績 と考えられる。1994 〜 2001 年までに登録され たTACE 症例(初回治療)8,510 例を対象と した前向き研究で、1、3、5、7 年生存率はそ れぞれ82、47、26、16 %であった。なお Stage I かつ肝障害度A に限定すると5 年生存 率は52 %で、この成績は切除に匹敵する。多 変量解析による有意な予後因子は、肝障害度、 腫瘍径、腫瘍数、門脈侵襲、AFP 値であった。 一方、治療関連死は0.5 %(44 例)に生じてお り、原因は肝不全、癌死、肝癌破裂、静脈瘤破 裂などであった。

5)TACE の実際

典型的な症例を提示しながら、実際の TACE の治療方法を解説する。

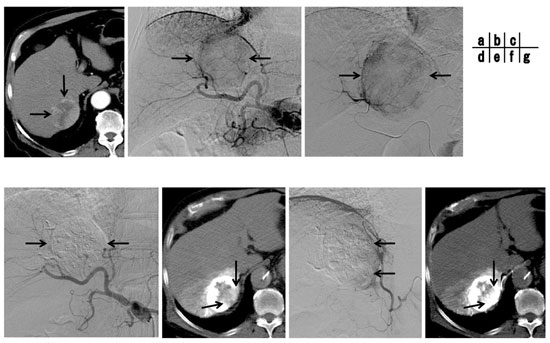

症例: 70 代後半の男性、C 型肝硬変患者。20 代に輸血歴あり。高血圧、不整脈で通院してい た医院での腹部エコー検査で右葉後上区域 (S7)に5cm の腫瘤を指摘された。Child- Pugh スコアでの評価は5 点(腹水なし、肝性 脳症なし、血液検査はT.Bil 0.8mg/dL、Alb 4.1g/dL、PT 82 %)で肝予備能は保たれており、肝癌取扱規約の肝障害度A に相当。腫瘍 マーカーは、AFP 63ng/mL、PIVKAII 77AU/mL とそれぞれ軽度上昇を認めた。ダイ ナミックCT では、造影剤ボーラス投与開始約 30 秒後の早期動脈相で濃染し(図2a 矢印)、 180 秒後の後期相では造影剤の洗い出しを示す 典型的な多血性HCC の所見であった。

治療は、単発のHCC で手術も考慮されたが 希望せず、TACE を選択した。右大腿動脈穿 刺で5Fr.カテーテルを肝動脈まで進め、DSA を撮影したところ腫瘍濃染を認めた(図2b 矢 印)。2.2Fr.マイクロカテーテルをA7(S7 亜 区域枝)に進め、選択的造影を行ったところ腫 瘍全体が濃染した(図2c 矢印)。マイクロカテ ーテルをこの位置のままでTACE を施行。ま ず造影剤で溶解したエピルビシン40mg とリピ オドール4ml を三方活栓でポンピングしてエマ ルジョンを作成し、これをマイクロカテーテル より緩徐に注入。その後A7 の血流が完全に途 絶するまでゼラチンスポンジ細片(著者はゼル フォームシートを鋏で0.5mm 角程度にカット して作成している)を注入し、塞栓を行った。 再度肝動脈でDSA を行い、腫瘍全体のリピオ ドールエマルジョンの集積と腫瘍濃染の消失を 確認(図2d 矢印)。念のためCT も施行してリ ピオドールエマルジョンの腫瘍への集積を確認 したところ、腫瘍の背側の一部に集積欠損を認めた(図2e 矢印)。右下 横隔動脈の関与を疑っ て選択的造影(図2f 矢 印)を行ったところ腫 瘍濃染が疑われたため、 同動脈で造影剤を注入 しながらのCT(CTA: Computed tomography during angiography) も施行したところ集積 欠損部に濃染が確認さ れた(図2g 矢印)。右 下横隔動脈からの供血 が確認できたので、同 動脈でエピルビシン10mg とリピオドール1ml のリピオドールエマルジョンを追加し、ゼラチ ンスポンジ細片の塞栓も行った。

この症例は、その後3 カ月毎に腫瘍マーカー チェックと造影ダイナミックCT またはエコー 検査で経過観察されたが、2 年半後異所性に再 発し2 回目のTACE を施行した。その後は再 発なく、現在経過観察中である。

図2: TACE 症例

6)治療のポイント

TACE を行う上で著者が最も留意している ことは、できるだけ腫瘍に関与する動脈のみを 丁寧に選択してリピオドールエマルジョン注入 とゼルフォーム塞栓を行うことであり、それに よって局所に十分な薬剤投与とより強い腫瘍阻 血が得られる。また非担癌領域には薬剤や塞栓 の影響が及ばず、TACE 後の肝障害も軽減で きる。TACE が選択される肝癌患者は自ずと 多発例が多いわけであるが、そうであってもな るべく選択的にTACE を行うことは抗腫瘍効 果および肝予備能温存の両面に優れ、肝癌患者 の予後向上に寄与する6)。

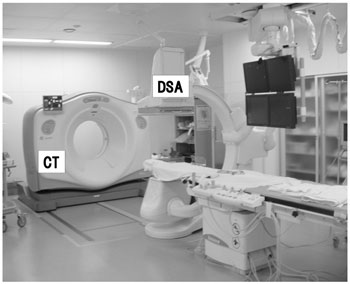

実際に選択的TACE を行う上で重要なポイ ントはやはり手技的な要素であり、近年のマイ クロカテーテルの性能向上はこれに大きく貢献 している。また血管造影装置(DSA)とCT を 組み合わせたIVR-CT(図3 :カテーテルを入れたまま台をスライドさせCT のガントリーに 入ることにより、即座にCT も撮影できるシス テム)は、TACE の治療精度を格段に高めた。 DSA のみでは責任血管がはっきりしない場合 に、疑わしい動脈にマイクロカテーテルを進め 造影剤を注入しながらCT を撮影し腫瘍の濃染 を確かめることにより、腫瘍への供血の有無が 容易に判断できる。供覧した症例でも、TACE 中にCT(図2e)やCTA(図2g)を行うこと によって治療のやり残しを防ぐことができた。 著者の施設ではTACE の全例にIVR-CT を利 用しており、治療の意思決定に大きく役立って いる。

図3: IVR-CT システム

7)今後の課題や新規治療

TACE における抗癌剤の選択:

現在TACE においてリピオドールと混和す る抗癌剤の選択は、エピルビシン/アドリアマ イシン/シスプラチンの単剤使用、あるいはエ ピルビシン/アドリアマイシンとマイトマイシ ン併用などが一般的である。それぞれ安全性や 有効性は示されているが、抗腫瘍効果の優劣が 未だ不明である。これまで前向き比較試験がな かったことによるが、リピオドールやゼラチン スポンジの血管内使用が本邦では認可されてい ない(にもかかわらず、全国津々浦々で数十年 の治療実績があるという不思議)ことも、厳格 な臨床試験を組みにくいひとつの理由といわれ る。これまでエピルビシンまたはアドリアマイ シンをファーストラインとする施設が多い中、 シスプラチンを用いてより高い治療効果を示す 施設もある。最近リピオドールと親和性の高い シスプラチン製剤(ミリプラチン)が認可され 期待されているが、これまでシスプラチンでは 胆管炎や全身的有害事象(嘔気嘔吐や食思不振 など)の発生がより多い可能性も指摘されてお り、今後の良質な比較試験が待たれるところで ある。

薬剤溶出性ビーズ:

新規治療としては、欧米を中心に開発が進め られている薬剤溶出性ビーズ(Drug Eluting Beads)がある。高容量抗癌剤を含ませた生体 吸収性ポリマーからなる数百μ m 径の球状物質 で、塞栓剤として標的血管に留まり抗癌剤を徐 放する7)。わが国では未承認であるが、今後導 入に際してはLip-TACE との比較検討が必要 となろう。

他治療法との併用:

RFA の発展は冒頭に述べた通りであるが、 その適応の拡大傾向の中でより大きなHCC (例えば3cm 以上)を治療する場合に局所再発 が問題となってくる。TACE を前もって行うこ とによりRFA の焼灼域を拡大することができ るため、あるサイズを超える場合はTACE 併 用の意義がある。今後はどのようなケースに TACE 併用が推奨されるかを、より明確にし ていくことが必要である。

分子標的治療薬の導入:

HCC 治療における最近のトピックスは分子 標的治療薬ソラフェニフの登場であろう。腫瘍 細胞の増殖の抑制と腫瘍の血管新生を阻害する 作用を持つ。欧米多施設のRCT で進行期HCC の生存期間延長が示され8)、本邦でも進行期 HCC の標準治療薬として承認された。TACE を繰り返していくうちに治療反応性が悪くなる 症例は臨床的によく経験するところであるが、 そのようなTACE 不応例に対しては動注化学 療法も全身化学療法も奏功せずこれまで有効な 後療法が存在しなかった。そのためできなくな るところまでTACE を繰り返す、というのが実情であった。まずはこうした症例に対するソ ラフェニフの役割が期待されるところである。 今後はTACE など他治療法との併用、あるい は切除やRFA など根治的治療後の再発抑制目 的でのアジュバント治療などに有効性が認めら れれば、さらにソラフェニフの適応は拡大して いくであろう。

おわりに

肝癌治療における肝動脈塞栓療法を、とくに TACE を中心に概説した。近年の肝癌治療全 体をみるとむしろ他の治療法の発達があり、 TACE の役割は以前よりも限定的になる傾向 にあると思われる。しかし実態としては依然肝 癌治療の大きな担い手であり、今後もより良い 治療効果を模索しつつ、新しい治療法との使い 分けを検定していく必要がある。

文献

1. Yamada R, Sato M, kawabata M, et al: Hepatic artery

embolization in 120 patients with unresectable

hepatoma. Radiology 148:397-401, 1983

2. Shiina S, Teratani T, Obi S, et al: A randomized

controlled trial of radiofrequency ablation with

ethanol injection for small hepatocellular carcinoma.

Gastroenterology 129:122-130, 2005

3. 科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン(2009 年

度版)日本肝癌研究会編、金原出版

4. 第18 回全国原発性肝癌追跡調査報告(2004-2005)、

日本肝癌研究会

5. Takayasu K, Arii S, Ikai I, et al: Prospective cohort

study of transarterial chemoembolization for

unresectable hepatocellular carcinoma in 8510

patients. Gastroenterology 131:461-469, 2006

6. 我那覇文清、児山健、貞岡俊一ら:肝細胞癌に対す

る肝動脈塞栓術:選択的治療の意義 日本医放会誌

65:240-247, 2005

7. Varela M, Real MI, Burrel M, et al.:

Chemoembolization of hepatocellular carcinoma with

drug eluting beads: efficacy and doxorubicin

pharmacokinetics. J Hepatol 46: 474-481, 2007

8. Llovet JM, Ricci S, Mazzaferro V, et al: Sorafenib in

advanced hepatocellular carcinoma. N Engl J Med

359:378-390, 2008

Q U E S T I O N !

次の問題に対し、ハガキ(本巻末綴じ)でご回答いただいた方で6割(5問中3問)以上正解した方に、 日医生涯教育講座0.5単位、1カリキュラムコード(●.●●●)を付与いたします。

問題

肝細胞癌に関して次の1)〜 5)設問に対し、○か×印でお答えください。

- 1)肝細胞癌は日本人の癌死の約1 割を占めて いる。

- 2)肝癌診療ガイドライン治療アルゴリズムで のTACE の適応は、肝障害度がA またはB で、4 個以上の多発例もしくは数個でも3cm 以上のサイズを有する肝細胞癌である。

- 3)門脈主幹部が腫瘍栓によって閉塞している 肝細胞癌は、TACE の良い適応である。

- 4)最近の全国調査によると、肝癌患者に対し て実際に施行された治療は、手術(切除・肝 移植)が3 割、局所療法が3 割、肝動脈塞栓 療法が3 割とほぼ同程度の頻度であった。

- 5)TACE の実際の方法としては、抗癌剤とリ ピオドールを混和したものを腫瘍の栄養動脈 に注入し、その後にゼラチンスポンジ細片で 動脈を塞栓する方法が一般的である。

CORRECT ANSWER! 10月号(Vol.46) の正解

心房細動のカテーテルアブレーション

「発作性および持続性心房細動の治療戦略:One Way Dragging 手技の有効性」

問題

次の心房細動に関して次の設問1 〜5 に対し、○か×印でお答え下さい。

- 心房細動の原因となる期外収縮の多くは上 大静脈から発生する。

- 心房細動の治療効果は薬物治療がカテーテ ルアブレーションより優る。

- 心房細動による血栓症の予防にはアスピリ ン製剤の投与を行う。

- 先端から水が出るIrrigation カテーテルは、 過度な温度上昇を予防できる代わりに、焼灼 効果はやや劣る。

- 心房細動の原因として、以前は弁膜症など の基礎心疾患が多かったが、最近の傾向とし て、高血圧、糖尿病、肥満といった生活習慣 病の割合が多くなった。

正解 1.× 2.× 3.× 4.× 5.○

お詫びと訂正

12月号に掲載しました生涯教育コーナーの設問正解部分表記(64頁)に誤りがありましたので、下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

- (正) 1.○ 2.× 3.○ 4.○ 5.○

- (誤) 1.× 2.○ 3.× 4.× 5.×