第52 回地区医師会連絡協議会

宮古地区医師会

理事 岸本 邦弘

去る10 月30 日(土)、ホテルアトールエメ ラルド宮古島で第52 回地区医師会絡協議会が 7 年ぶりに開催された。会場となったホテルア トールエメラルド宮古島には60 名を超える関 係者が一堂に会した。

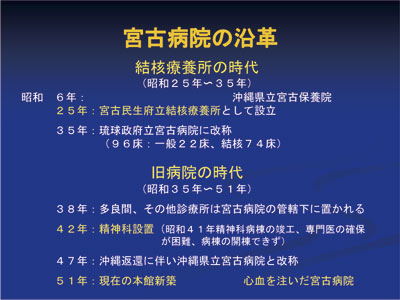

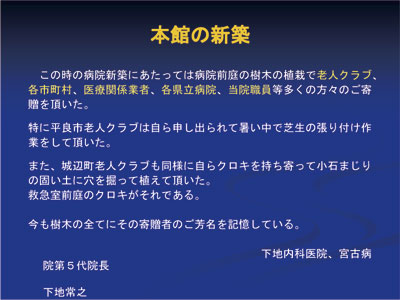

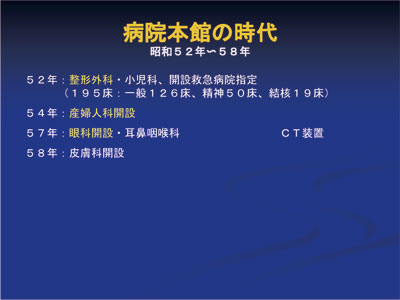

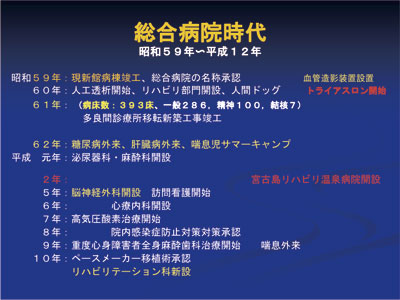

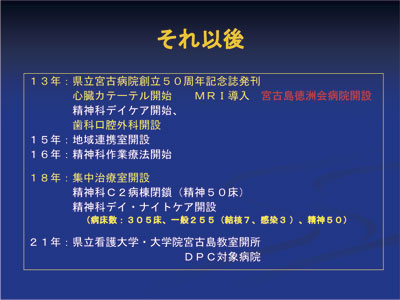

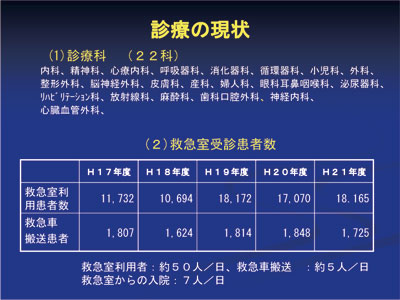

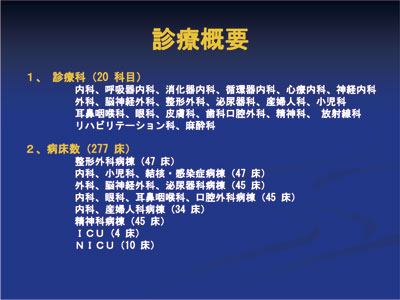

今回の協議会では協議に先立って平成25 年 新築移転となる県立宮古病院の安谷屋院長によ り「沖縄県立宮古病院の過去・現在・未来」と 題して講演が行われた。(別紙スライド提示。)

その後協議会は宮古地区医師会の池村眞会長 の司会で進められた。1)公益法人制度改革移行 作業の現状と移行認定申請について、2)はり 灸・マッサージ・指圧・あん摩施術に関しての 診断書交付に関する対応について、3)離島会員 の沖縄県医師会会館利用についての3議題に関 して活発な協議が行われた。協議の後、那覇市 医師会立看護学校の推薦合格枠を4 名設けたい との追加発言があった。

協議会の終わりにあたり宮城信雄県医師会長 の総括、次回担当の名嘉勝男南部地区医師会長 より「是非来年の南部地区での協議会にも多数 の参加をお願いします」との挨拶があった。最 後に本会副会長下地晃が閉会のあいさつを行い 協議会は無事終了した。協議会終了後は同ホテ ル内で交流会が行われお互いの親睦を深めた。 翌日31 日(日)にはエメラルドコーストゴル フリンクスにて懇親ゴルフコンペが行われた。

以下、今回の協議会の回答(概要)を報告する。

講 演

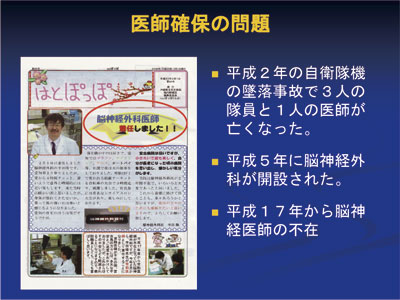

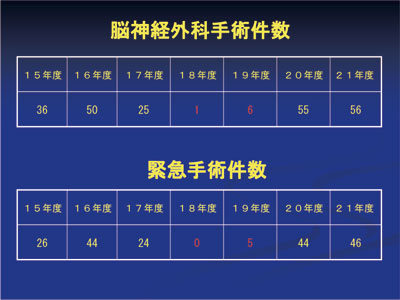

「沖縄県立宮古病院の過去・現在・未来」

沖縄県立宮古病院長 安谷屋正明

要旨

1)昭和25 年に宮古民政府立結核療養所から始 まった県立宮古病院は設立当初から様々苦労 があった。特に人材確保に関しては歴代院長は並々ならぬ苦労があった。

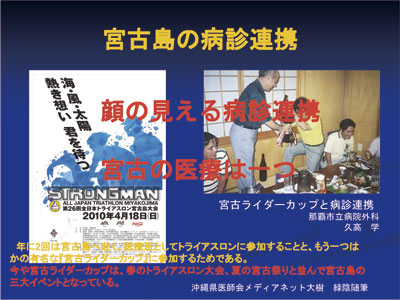

2)地域に根ざした医療(顔の見える病診連携、 宮古の医療は一つ)提供のため年々診療体制 等の充実を図ってきた。

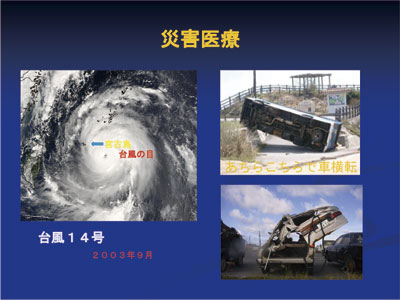

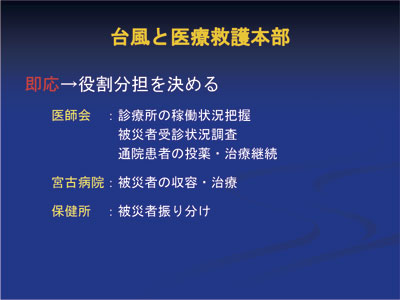

3)顔の見える病診連携、宮古の医療は一つを合 言葉に県立病院、宮古福祉保健所、宮古地区 医師会が医療連携を図っている。宮古島トラ イアスロン、台風14 号での災害対策にその 連携がいかされている。

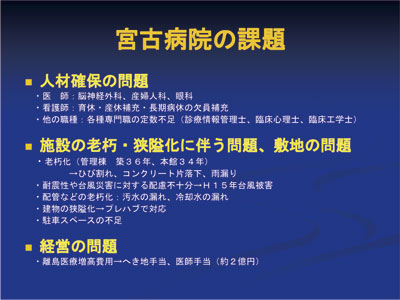

4)病院施設の老朽化、狭隘化に伴い、島民並び に医療関係者の長年の悲願であった新築移転 が決定した。(平成23 年4 月頃着工予定)。

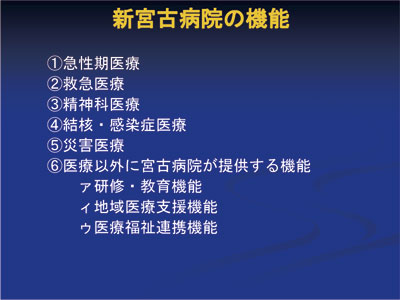

5)新病院は、民間病院との役割を分担しなが ら、急性期医療に特化していき、精神科医 療、結核感染医療、災害拠点病院としての役 割も務めること。また、研修機能に力をいれ 人材確保に取り組むと共に、IT 化の推進、 休日夜間診療所(宮古島市運営)の設置も行 う。(スライド提示)

協 議

議題1.公益法人制度改革移行作業の現状と

移行認定申請について(中部地区医師会)

提案趣旨(提案内容)

公益法人制度改革に伴い、県医師会、各地区 医師会は、公益社団法人・一般社団法人のいず れかへの認定申請作業を進めていると思われ る。県内医師会(県医師会を含む)の行ってい る主な事業は、1)地域医療福祉事業2)会員福祉 事業3)検診事業4)看護学校事業5)臨床検査受 託事業等があるが移行申請にあっては、上記事 業の公益性等の考え方の共通認識を全医師会が 図る必要があると思われる。上記事業の背景が 同じ場合、A 医師会が「公益社団法人申請」、 B 地区医師会が「一般社団法人申請」と異なる 申請を行った場合、医師会事業の整合成がとれ なくなると思われれる。そこで、下記事項につ いて各地区医師会及び県医師会の移行作業の現 状と事業の公益性の考え方に対するご意見を伺 いたい。

1)公益法人・一般法人のいずれに移行認定申請をする方向か。

2)移行申請の時期はいつ頃か。

3)各医師会が行っている事業の「公益性」についてどう思うか。

4)移行申請の条件等クリアすることが難しい事項は何か。

5)県医師会より他府県の申請状況を報告してもらいたい。

【各地区の意見・回答】

1)公益法人・一般法人のいずれに移行認定申 請をする方向か。

(北部)一般社団法人で申請予定。

(中部)一般社団法人(非営利が徹底された法 人)として移行したいと考えていいる。ただ し、2 〜 3 年後に公益社団法人移行を再検討 したい。

(浦添)「非営利徹底型一般法人」へ移行予定。 (平成22 年6 月の総会で機関決定。)

(那覇)平成22 年6 月の総会において一般法人 へ移行することが決議された。

(南部)現在実施している事業で、介護保険事 業と予防接種事業が課税の対象であり、第一 段階として一般社団法への方向で進める。南 部地区では一番大きな事業が老健施設の運営 である。日医によれば、老人保健施設単独事 業では公益事業としてみなされないとのこと であった。病院と併設している老健施設は公 益事業としてみなされるとのことである。当医師会公益目的事業比率が50 %以下になる ため一般社団への移行が6 月の定時総会で承 認された。

(宮古)公益法人、一般法人のいずれにするか は是非日本医師会、沖縄県医師会で方向性を 示していただきたい。各地区医師会が歩調を 合わせる事が必要と考える。当会では未だに 議論していない段階である。

(八重山)一般法人へ移行認可申請を行う予定。

2)移行申請の時期はいつ頃か。

(北部)平成23 年3 月開催予定の北部地区医師 会総会で一般社団への申請を承認予定。平成 23 年4 月〜移行申請作業開始(年度内完了 目標)。

(中部)公益法人認定移行検討委員会を設置し、 平成23 年度中を目途に移行予定である。

(浦添)平成23 年中には申請を行う予定。

(那覇)平成24年6月以降、出来るだけ早い時期。

(南部)顧問会計事務所へ申請依頼をしており、 平成23 年9 月頃を目処に作業を進めている。

(宮古)平成24 年5 月以降を予定している。

(八重山)平成23 年度決算終了後(平成24 年 6 月以降)を予定。

3)各医師会が行っている事業の「公益性」に ついてはどう思うか。

(北部)沖縄県総務部私学課(公益法人担当) 主催の出張個別相談の際、担当者との会話レ ベルではありますが、北部地区医師会がおこ なっている事業のうち、「医師会病院」につ いては公益事業として認識していると発言が あった。

その他の事業においては、その地域における 事情などで役割は様々であるため、公益性に ついての判断やその見方は多岐に渡るようで ある。

(中部)現在、本会が行っている事業は成人病 検診センター(臨症検査・人間ドック・特定 検診等各種検診・がん検診)、看護学校、訪 問看護ステ−ションがあり公益性を満たして いると考えられるが、それが認められるため には「沖縄県公益認定委員会」での認可が必 要である。そのために県医師会、各地区医師 会が足並みを揃え公益事業としての意思統一 を図りたい。

(浦添)予防接種や検診そのものは公益性を有 すると思われが、浦添市医師会が行っている のは、医師派遣や集合契約、料金の決済事務 などであり、この点についての公益性につい ては現段階では不明。

浦添市医師会が行っている公益事業として は、ラジオ番組提供(FM21)、「うらそえ市 民公開講座」がある。

(那覇)公益事業か否かについては、沖縄県が 判断するが、検査事業を除く殆どの事業は公 益性があると考えている。

(南部)本会の主な事業として、イ)会員福祉事 業、ロ)予防接種事業、ハ)介護保険事業等が あり、イ)は公益性が低く、ロ)は公益性は高 いと思われるが、請負事業として課税対象と なっている。ハ)については、公益性はあるが 日医に問い合わせたところ、本会の介護保険 事業は単独事業扱いであり、課税扱いである とのこと。

(八重山)「公益法人」「一般法人」何れを選択 するにしても、実施事業が公益目的事業であ るか否かは、認定法における公益目的事業を 基に判断されるので、この部分において県内 各医師会が足並みをそろえる必要は特にない と思われる。

4)移行申請の条件等クリアすることが難しい 事項は何ですか。

(北部)前項のように、医師会が運営する病院 事業の公益性は認めつつも、病院が抱える長 期借入金(責務)が多額であることから、必 然的に利益を獲得するための長期計画を作成 せざるを得ないこと。この点が、公益社団と しては、認め難いとの事前通知を受けている。 事業は公益と認められても、法人の税務事情 によりクリアすることが難しい。

(中部)一般社団法人(非営利が徹底された法人)として申請する場合、本会の行っている 事業内容(健診事業)の公益性、また公益目 的支出計画等の作成が挙げられる。

(浦添)遊休資産の公益目的支出計画の策定。 移行申請手続きそのものが、やってみないと 分からないことが多い。(前列を参考にする ことが出来ない)公認会計士と相談しながら 作成したい。

(那覇)公益目的支出計画の立案。

各事業独立採算で行っており、すべて会計が 黒字となっている。会計の中の事業を見直し 赤字事業を選定する方向で考えている。

(南部)今後、公益目的支出計画で年次計画書を どのように作成すべきか考えるところである。

(八重山)一般法人へ移行認可申請を行うにあ たり、どのような公益目的支出計画を作成す れば、なるべく短期間で公益目的財産額を支 出し終えることが可能かといった点に頭を悩 ませている。

申請前からの断続事業として、県内すべての 医師会が実施可能な公益目的事業について主 務官庁と打ち合わせておけば、実施する医師 会にとって最低でもその事業は(断続事業と しての)公益目的事業と認められる事とな る。例えば、医療や健康情報についてのパン フレットを作成(医療専門出版社等に発注) し、それを各医師会が購入して(医師会名を 入れて)地域住民に配布するといった事業。

あるいは、同一内容同一演者の講演会を各地 区ごとに各地区が主催(県医師会と共催?) するといった事業。こういったものであれば 準備段取りといったものを各地区医師会が一 から準備する必要が無く、かつ赤字となる事 業として公益目的支出計画を満足できるもの と思われる。

5)県医師会より他府県の申請状況をお聞きし たい。

【真栄田常任理事コメント】

昨年の11 月18 日に公益法人制度改革小委員 会を開催し、沖縄県医師会は非営利型一般社団 法人を目指すことになった。なお、移行した後 に公益法人に移れる条件を満たすと共にメリッ トが得られると判断した時点で公益法人に移る 予定である。

九州各県アンケート調査したところ、県医師 会では、方向性については、非営利型一般社団 法人を目指すと回答したのが3 県、非営利徹底 型一般社団法人後に公益法人を目指す医師会が 1 県、検討中が4 県となっている。

移行申請の予定時期では、平成23 年度中が 1 県、平成24 年度中が5 県、平成25 年度中が 1 県、検討中が1 県となっている。

九州の郡市区医師会では、方向性について は、公益社団法人を目指すと回答したのが13 医師会、非営利徹底型一般社団法人を目指すと したのが56 医師会、一般社団法人を目指すと したのが6 医師会、検討中が30 医師会となっ ている。

先日開催された九州首市医師会連絡協議会に おける会長会議においても、公益法人制度改革 について協議され、鹿児島市医師会のみが公益 を目指すとし、その他の首市医師会のほとんど が一般社団法人を目指すとしている。

これまでにも日医の今村常任理事をお招きし て勉強会を開催してきた。今後も政府の動き等 を見極めながら勉強会を持ちたいと考えている。 県医師会は各地区医師会からの要請に基づき、 移行に向けた対応を進めていきたい。近いうち に専門家をお招きし、勉強会を開催したい。

【安里哲好中部地区医師会長コメント】

一医師会単独で進めるのは中々難しい。また 制度を暖和する動きがあることから、共通認識 を持ために提案させて頂いた。各地区医師会の ご意見を受け心強く思う。

議題2 はり灸 ・マッサージ・指圧・あん摩施術に関しての

診断書交付に関する対応について

那覇地区医師会

提案趣旨(提案内容)

はり灸・あん摩、マッサージ施術に関して医 療機関へその必要性に関する診断書の交付を求 める動きがあり、医療機関の診断書により、はり・灸、マッサージ業者は保険給付を受けてい る。しかし、一部の業者においてはその適用範 囲を越えた施術を行い、不正に高額な医療費報 酬を受けている可能性がある。現場では診断書 を求める患者に対して冷たく拒否する事も出来 ずに悩んでいる。また、業者も全てが悪徳では なく、誠意ある対応をしている業者もあると思 われ、すべてを拒絶するというのは現実上好ま しい対応ではないように思われる。

日本臨床整形外科会は、あん摩・マッサー ジ・指圧等による医業類似行為には以前から問 題提起してきた。去年の事業仕分けでようやく 表舞台に出てきたところである。柔道整復師に よる療養費は今や3,000 億円を超えて、小児 科、産婦人科を上回っており、医業類似行為に よる健康被害も大変増えている。

日本臨床整形外科学会では医業類似行為に関 わる健康被害のアンケート調査を昭和63 年、 平成12 〜 14 年と2 回行ってきたが、今回、平 成21 年6 月〜 22 年3 月まで調査を行った。ま た22 年1 月の1 ヶ月間だけに絞った医業類似 行為における骨折の見逃し等の調査も追加して 行っている。

アンケート調査結果から主なものを取り上げ ると、以下のとおりである

○報告症例件数は346 件となり、平成12 年度 と比較すると倍近くに増えている。

○ 1 ヶ月間の追加調査によると骨折の見逃しが 22 件あった。

○今回の報告対象となった業種では接骨院(整 骨院)が330 件、95 %で最も多かった。

○施術による事故では、不注意または暴力的な 施術による骨折が発生したとの報告があった。

○不適切な施術では転移性骨腫瘍や原発性の骨 軟部腫にマッサージや温熱療法等の施術をし ていたとの報告があった。

○慢性疾患に対する施術では本来は打撲、捻挫 など急性期の外傷しか扱えないが、慢性疾患 に対し保険適用して施術している報告があっ た。たとえ健康被害がなくてもそれ自体が法 律に抵触する行為である。

○骨折の見逃しについては、整骨院で既にエコ ー検査日常的に使われているとの報告がある が、エコー検査の結果を説明する行為自体が 法律に抵触すると考えられる。

最後に考察として、近年の整骨院の急な増加 がこのような報告を増やした原因と考えられ る。柔道整復師の養成学校が増加しており、県 内でも養成学校が2 校ある。1 年間に柔整師が 150 人、鍼灸師が30 人養成されているが、資 格取得後ただちに開業できること、施術の技術 を身につける時間や機会が少なく未熟なままに 開業し施術することによって、健康被害が増加 していると考えられる。しかしながらこの問題 の根本にあるのは現在の受領委任払い制度に問 題があると報告があった。

多くの整形外科医は有害事例を良く知ってい るので、診断書や同意書を減多に書くことはな い。以上が情報提供である。ご意見をよろしく お聞かせいただきたい。

会議に臨む各地区医師会の先生方

【各地区の意見】

(北部)沖縄県医師会報平成22 年10 月発行・ 号外のページ21 に記載されているように保険給付対象は、はり灸においては慢性病であ って医師による適当な治療手段のないものに 限る。あん摩・マッサージ・指圧においては 筋麻痺・関節狗縮等であって医療上マッサー ジを必要とする症例に限ると記載されてい る。往療については(往療という言葉を知ら ない先生もたくさんみうけられるが)歩行困 難等、真に安静を必要とするやむ得ない理由 等により通院して治療を受けることが困難な 場合と記載されている。これらのことを知っ ている先生は少ないと思われる。しかし現状 は、忙しい診療中に同意書をもってこられ、 しかも悪質な業者は、鉛筆で下書きをしてお り忙しい医者は、その下書きのままに、往療 に○をつけてしまうこととなる。こうして気 がつかないうちに悪質な業者の片棒を担ぐこ ととなる。

北部地区医師会の対応としては、前記P21 文 書を北部地区医師会会員の先生へFax し、注 意をうながす。北部地区においては業者が診 療書交付の際は、前記P21 の文章も必ず一緒 に持参するよう周知する。又、往療に鉛筆で 下書きしている業者に対しては、各先生方で、 同意書は拒否するようにお願いしている。

追加補足:北部区地区ではこの件に関して理事 会で取り上げて話合っている。さらに私共の 取り組みの中でひとつ目新しいことは、資格 の無い者がマッサージを行っていることがあ ることから、直接業者へ指導を行っている。 回数等ほか、マッサージについては写真を確 認している。困っていることは本人と家族の 希望で個人の家で施術を行う場合は、回数或 いは本人の確認が非常に取りにくい。業者に はそのようなことがないように話をしている。

(中部)県による保険請求の適正指導をもっと お願いしたい。

医科や歯科のように厳しい指導が当然だと考 える。小児科や産婦人科より治療費が多いと 聞いたが、その地域に開業している数にもよ ると思うので、その辺りについても調査しな ければならない。

(浦添)当会でも、問題提起があり、何度か議 題として取り上げています。トラブルになっ たケースや困窮理由の医療保険使用希望等、 種々指摘があるが、ご指摘のように、一律拒 否は困難との意見もあり、現在のところ、当 医師会自体として、特別な対応を決めてはい ない。

追加補足:個人開業医で、長い間診察している 患者さんから同意書の記載を頼まれるとそう 簡単には断れない。人情や付き合いがあり、 医師会としての対応方法がなかなか作ること ができないのが現状である。基本的には「望 ましくない」と大方、周知されているとは思 うが、医師会の対応が決まっていないので、 今日の話し合いで一つの方向性が出ると有り 難いと思っている。

(南部)整形外科会では基本的には診断書の交 付は行わないとのことである。また、内科会 においても概ね交付は行わないほうが良いと の意見だが、交付される医療機関も多くある ため、具体的な対応は行っていない。

当問題については、県内の全医療機関が一斉 に拒否することが可能であれば、対応策も見 出せるであろうが、患者のことを考えると非 常に厳しいと思われる。

よって、診断書の交付にあたっては「はり 灸・マッサージ・指圧・あん摩」等の施術に よって発生したトラブル等には一切責任を負 わないといった文言を診断書に表示するか若 しくは取り扱わないことを具体的に患者側に 示すべきと考える。

追加補足:今回の回答は理事会で協議して結果 をまとめた。理事の先生の中には書いてもよ いのではとの意見もあり、これを完全に書か ないようにすべきとは言えなかった。医師会 として、ある程度指針が出れば、そのように 会員を指導していきたい。

現状は自分の患者さんから頼まれた場合は書 かざるを得ないような状況が多いとの意見が あった。

(八重山)八重山でも、はり灸・マッサージ、 指圧、あんま施術の一部の業者の中に、医師 の診断書があればもっと高度の治療ができる からと患者に言って、施術OK の診断書を求 める者がいるが、施術の内容によっては頚部 の血管損傷、人工気胸などの医療が発生する 可能性が大いにある。患者にとっては診断書 を書いた医師に責任の一端を求める人もいる かもしれない。面識があり信用のおける施術 師以外の診断書の要求は懇意にしている患者 からといっても応じてはいけない。たとえ診 断書を作成するとしても、施術内容を十分把 握してから書くべきである。

追加補足:地区では特に議題に上げて検討した ことはない。やはり患者さんから頼まれるケ ースが多いと思われるが、施術によって何ら か医療事故が発生することも考えられること から安易に発行すべきではないと考える。

(宮古)宮古地区においては診断書(同意書) の総数は多くはない。今回、会員へアンケー ト調査を行った結果では、診断書(同意書) 交付した診療所は11 施設、年1 〜 5 回程度 であった。1 施設で年10 件程度あった。大多 数の大きな問題はおきていないが、3 件では 何らかの問題発生があった。必ず経過報告書 の提出をお願いしているという施設が1 件あ った。

※はり治療で右肺の気胸発生、宮古病院へ入院。

※感染の原因となった。過度のマッサージに よる症状悪化。

などが報告されている。

追加補足:宮古のはり灸、あん摩・マッサージ の件数については、店を持たずに出張だけの 者も含めると約20 業者程あるようである。 これは今回、那覇市からの議題の提案に伴っ てアンケート調査を行った結果であるが、最 近、急に増えている傾向がある。5 年、10 年 前までは3、4 業者程度であったものが、こ の数をみて正直驚いている。

また、先ほど那覇市の山城先生から「柔道整 復による療養費が、医師の単価を上回る」と ご説明があったがこれにも驚かされた。

しかしこのような状況に置いても、過度なマ ッサージ等の施術による事故だけは防ぐ一つ の方法として、県医師会や各地区医師会が連 携を取り合いながら、柔道整復師や鍼灸師等 との関係を深めることができたら良いと考え ている。

■沖縄県医師会 平安明理事

県医師会で協議していることについて申し上 げる。

はり灸・マッサージと柔整師の問題について は若干異なる面がある。まずは療養費について 整理したい。

保険給付には療養の給付と療養費の支給があ る。「療養の給付」は、いわゆる保険医療機関 がレセプトを作成し、審査支払機関で審査して 支給決定されるものである。

もう一つの「療養費の給付」には、はり灸・ あん摩・マッサージ、柔道整復師等が含まれ る。この内、柔道整復師による施術の場合は、 『受領委任払い』が認められている。受領委任 払いとは、受領委任の契約をしている施術業者 で施術を受けた場合、施術を受けた本人は自己 負担3 割分を施術業者に支払うだけでよく、施 術業者が残りの7 割分を保険者に請求するとい う保険医療機関の請求方法と似たようなシステ ムになる。その場合には適正な請求が行われて いるかどうか確認する為に行政の指導が入る。 柔道整復師に関しては、今年度も既に県による 集団指導が行われているが、場合によっては、 問題がある請求をお行っている施術業者に関し ては個別指導が入ることになる。しかし、受領 委任制度自体が保険医療機関のレセプトのよう な厳しいチェックを受けるものではないので、 本当に適正な保険請求がされているかどうかが 問題になっている。

一方ではり灸、あん摩・マッサージ等につい てだが、施術を受けた方は、一旦、施術業者に 施術料金全額を支払い、後日、被保健者本人が保険者に対し7 割分を請求する『償還払い』 となる。償還払いだと業者が直接保険者に請求 することはないので、行政の指導の対象となら ない。その辺りが非常に問題である。また、先 ほどからお話があるような施術業者の施術や誘 導方法についても、様々な問題があると思う が、行政による直接指導が不可能な為、保険者 に対し適正な療養費の支給を行うよう指導を行 うほかない状況である。保険者では同意書なり 診断書を発行した医療機関が本当に適正な診立 ての下で同意をしたのかを確認するしか方法が ないのが現状である。この違いをご理解いただ きたい。

また、柔道整復師とはり灸、あん摩・マッサ ージ師の間でも問題が生じていることを併せて ご理解いただきたい。つい先程、宮城会長より ご提供頂いた資料であるが、はり灸、あん摩・ マッサージ等の関係団体が属している“あはき 法等推進協議会”から柔道整復師会に対し、一 部の柔道整復師による業務範囲以下のあん摩業 の施術行為及び療養費の不正請求等法令違反が あることについて、業務範囲以外及び療養費に おきえる法令を導守するよう10 月21 日付で決 議文が出されているとのことである。柔道整復 師とはり灸、あん摩・マッサージ師、実はお互 いが非常に迷惑しているという現状があるよう である。これらを踏まえていただき、県医師会 の意見を申し上げる。

専門医である整形外科の先生方からは同意が 得難い為に、他科、特に内科の先生方に同意を 求めてくる。明らかに治療の必要のない者に対 して、嘘偽の同意書及び診断書を発行した場合 後、責任を問われても仕方がないが、専門外で 治療の適否の判断が難しい場合には患者さんに 専門医に同意を求めるよう丁寧に説明し、安易 な同意は避けた方がいいのではないかとしか今 のところは言えない。実際、診察不十分で同意 書を発行し、施術によって被害を受けたとし て、医療機関に対し損害賠償の請求がされるこ ともあるようである。保険医療機関が守らなけ ればならない原理原則である療養担当規則の第 17 条には、「保険医は、患者の疾病又は負傷が 自己の専門外にわたるものであるという理由に よって、みだりに、施術業者への施術を受けさ せることに同意を与えてはならない」との一文 もあることから、行政としては入り易い保険医 療機関に対して指導という形を取ってくる可能 性も否定できない。

基本的には柔整師は別だが、はり灸、あん 摩・マッサージについては医師の同意書、診断 書がないと保険請求が出来ない為、まずは医療 機関においてしっかりフィルターにかけること が大切である。患者さん自身には罪はない。患 者さんとお知り合いだからと言っても、施術業 者やその施術内容等が不明である場合には、診 断書等の発行は控えた方がよいと考えている。

議題 3 離島会員の沖縄県医師会館利用について(八重山地区医師会)

提案趣旨

離島(宮古・八重山)の会員の医師会館の利 用状況はかなり低いと思われるが、「会館建設 費用負担金」の減免措置はできないものか。

また、離島会員の会館利用率をあげるために 何らかの対策案はないものだろうか。これまで 長年の会員の念願である会館を完成にこぎつけ たのは、県医師会の会長はじめ担当理事は大変 のご苦労であったと思う。しかし、完成後この 2 年の間に八重山地区医師会の会員は利用が少 なく、どこにあるかも知らないし、ましてや会 館建設に伴う、負担金についても知らないのが 現状である。

今回問題提起のつもりで提案したので、長い 経過の中で決められた事に対して、会費を減額 してほしいというよりも、離島会員が利用でき るような前向きな方向性を考えていただきたい と思い提案している。

各種委員会に出席した場合会議旅費が出るか らいいとして、会議以外の他の行事に参加する には1 泊2 日で5 万円は掛かるので、負担が大 きい。一般会員が県医師会の行事に参加するた めに、例えば旅費交通費を一人当たり5 万円とし、30 人分年間150 〜 200 万円位(宮古・八 重山含む)の予算計上してもらう方法もあり、 あくまで問題提起である。

【各地区の意見・回答】

なおこの議題に関しては県医師会からの回答 のみ当日おこなわれ各地区医師会の回答は事前 に得られた回答を記載。

(中部)利用頻度の少ない離島会員については 減免措置をとっても良いと考える。

(浦添)県医師会に良い解決方法を検討してい ただきたい。

(南部)会館建設負担金の減免措置については、 本会理事会でも意見が分かれいるが減免はむ ずかしのではないかと思われる。

(宮古)この問題に関しては、会館建設検討委 員会でも議論されており、解決済みの問題で あると認識しているが、今回の八重山地区医 師会からの問題の再提起により、われわれ離 島会員の会館利用について何らかの特典や 配慮があれば歓迎する。

沖縄県医師会の真栄田常任理事

八重山地区医師会からの現状に応じた厳しい ご意見は理解できた。これまでの会館建設委員 会の報告は省略するが、会館建設負担金につい ては、医業経営の厳しい状況からできるだけ会 員の負担にならないよう20 年間で、薄く長く 微収することになった。A 会員は年額18,000 円、B 会員は年額12,000 円、C 会員は年額 6,000 円を微収している。

また、その他に「会館維持・管理費」とし て、A 会員は年額12,000 円、B ・C 会員は年 額6,000 円を微収している。今後、負担金につ いては、離島からの問題提起として真摯に受け 止めて会費検討委員会で、検討していきたい。

会員利用については、確かに離島からはどう しても旅費交通費はかかってしまう。新会館に おいてはIT を活用して遠隔地との協議会もで きるので、お互いにコミュニケーションを取れ るよう、今後、県医師会としては離島・僻地の 会員のメリットになるような形で会務を運営し ていきたい。因みに平成19 年度から21 年度ま で3 年間に宮古・八重山地区に出向いて、診療 報酬点数改正説明会、特定健診に関する説明 会、レセプトオンライン請求に係る説明会を行 っている。ですから、離島僻地といえども会費 は維持して継続し頂きたい。

説明する宮古地区医師会下地輝子副会長

その他

那覇市医師会真栄田会長から下記のとおり報 告があった。

去年の地区医師会連絡協議会に於いて宮古・ 八重山地区医師会から、本島内の看護学校(北 部・中部・那覇)に対して離島からの看護師養 成の地域枠の設置協力依頼があった。

その後、北部と中部とも話し合い、この度、 那覇市医師会立那覇看護専門学校では、宮古地 区から推鷹のある4 名を正看コースへ受け入れ ることになった。

看護師募集に対して地区医師会のメリットを あげるためにも、宮古・八重山地区医師会を通 して、北部、中部も那覇と一緒になって看護学 校のルートを作って頂いて、連絡を密にし、引 き受ける形で継続していくことをお願いしたい。

沖縄県医師会長挨拶及びコメント

(沖縄県医師会長 宮城信雄)

本日は担当された宮古地区医師会会長を始め 役員の先生方々ありがとうございました。

今日の会議の中で感激したのは県立宮古病院 の建設が、漸く実現すると言うことです。医療の中心である新県立病院が出来るのは大事なこ とだと思っている。

公益法人の件については、本来は国の特殊法 人の問題であり、不祥事があったので改革があ った。自分たちの不祥事のために民間に押しつ けているような形になっている。残念ながら公 益法人の改革は法律ができてしまい、平成25 年までには公益法人か一般法人に決める事にな っている。そんな中で各都道府県医師会もどち らにいくかまだ決めていない状況である。現時 点では母体保護法指定医師(旧:優生保護法) が問題になっている。同指定医師については 「公益法人の各都道府県医師会が指定する」と 文言が入っているので、県医師会が公益法人で ないと指定ができなくなる。現在、一般法人で も指定ができるよう日医では取り組んでいる所 である。

柔・整とはり灸の問題についてはニュアンス が違う。今は、柔・整の問題で急激に医療費の 請求が増えている。様々な問題があるが今後解 決に向けて努力していきたいと思っている。

会費の問題については、会費検討委員会で十 分に検討していきたい。

挨拶される宮城会長

最後に今回は季節外れの台風の通過後で天候 も心配されましたが、多数の関係者の参加を頂 きました事に心より感謝申し上げます。

協議会終了後の懇談会