心房細動のカテーテルアブレーション

「発作性および持続性心房細動の治療戦略:One Way Dragging 手技の有効性」

翔南病院循環器科

大城 力、芳田 久、山城 啓、又吉 有佐、瑞慶覧 貴子、

澤岻 由希子、新里 達志、大城 義人、知花 隆郎

【要旨】

心房細動のトリガーとなる期外収縮の90 %が肺静脈内から発生することが明ら かとなり1)、発作性心房細動のカテーテルアブレーションによる肺静脈の電気的隔 離術は、ほぼ確立された治療となった2)(図1)。しかし、肺静脈隔離術における施 設間の手技は異なる。当施設は同側上下肺静脈の同時拡大隔離術3)を行っている。 これは、同側上下の肺静脈とその前庭部および一部左房壁を含み大きく隔離する肺 静脈拡大隔離術(EEPVI)のため成功率に優れている。アブレーションの方法は、 当初、1 か所を一定時間焼灼し、少しずらしてまた焼灼するというpoint by point 法から始まった。その後、改良を重ね、現在はEEPVI 時に、point by point のよう に通電を停止することなく、連続的に通電を行い、両側とも左房後壁を下行、下肺 静脈の下縁で折り返し左房前壁を上行し、一筆書きで円状に焼灼するOne Way Dragging なる手法を採用した。さらにIrrigation カテーテルを用いることにより 安定した出力が得られるようになったため1 か所に10 から20 秒ずつの通電で 確実に焼灼でき、この手法により両側EEPVI 手技時間は30 分から40 分、全手技時 間(両側EEPVI+ 三尖弁輪イスムスブロックライン)が1 時間半から2 時間程度に短縮し、 かつ高い洞調律維持効果が得られるようになった。このOneWay Dragging による 心房細動の治療と成績について報告する。

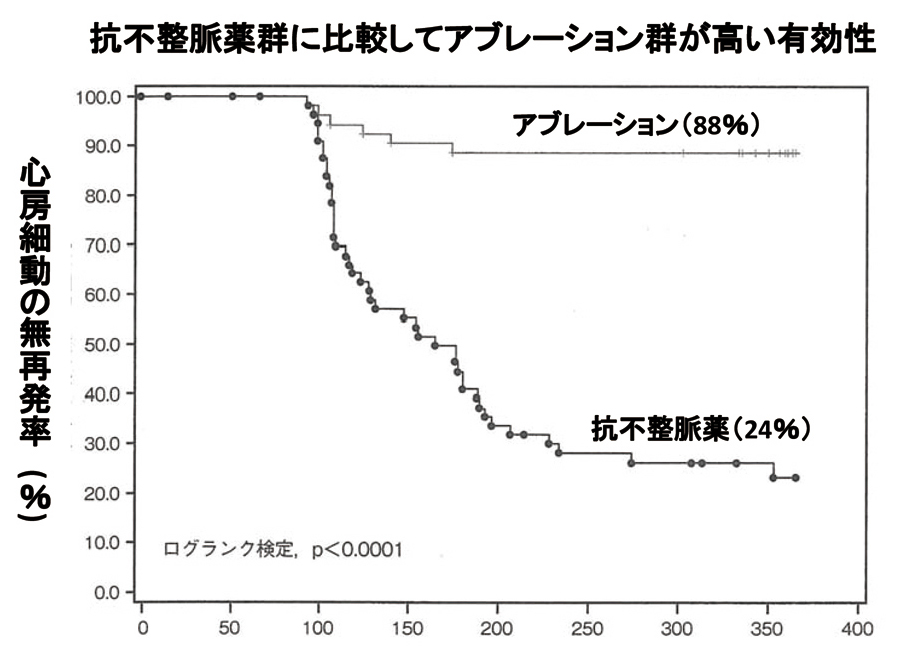

図1 心房細動再発のKaplan-Meier 曲線

心房細動無再発率は薬物治療群よりもカテーテルアブレーション群で優位に高い

(Jais P,et al:Circulation.118:2498-2505,2008 より引用)

【対症および適応】

当院における心房細動患者の適応は、(1)有 症候性(動悸、呼吸困難、易疲労)(2)進行性 心拡大(CTR、左房径)およびBNP の悪化が あり、患者がアブレーションを強く希望する場 合(3)心房径(< 45mm)。(4)著明な心機能低 下がない(EF > 45 %)(5)弁膜疾患がないか 軽度(Seller’s II °)(6)75 歳以下(原則) である。

対象は上記適応を満たす心房細動症例で、 2009 年3 月から2010 年7 月までに施行した計 193 例である。(平均年齢62.8 ± 10.3 歳、男 性156 例、女性37 例)

【実際の手技】

(術前検査)

心房細動に対するアブレーションを行う際 は、肺静脈の3D-CT を行い、各肺静脈の形態 と入口部直径サイズを計測している。術前、ほ ぼ全例ワーファリンを投与しPT-INR を1.6 〜 3.0 でコントロールを行っている。さらに入院 後に経食道心エコーを行い、心内血栓の有無お よび左心耳と肺静脈の血流を測定している。

【カテーテルアブレーションの実際

(シースの挿入とシースの種類)

右内頚静脈から左房電位の代用として冠静脈 洞内に20 極電極カテーテルを留置し、さらに 鼡径部より3 本のロングシース、PrefaceR (8.0F, Biosense webster 社製)とSwartzTM ロングシース(LAMP シース,SL0 シース, St.Jude Medical 社製)を右心房内に留置す る。SL2 シースはBrockenbrough 手技に使用 する為、あらかじめ上大静脈の高い位置に留置 しておく。

(卵円窩の確認と心房中隔穿刺・Brockenbrough法)

ロングシースの1 本よりpig tail カテーテル で右房造影(RAO 50 °,LAO 55 °)を行い、 右房と左房、大動脈の位置関係、それぞれの形 態を評価し穿刺位置を確定する。卵円窩の上方 や前方を穿刺すると肺静脈を隔離する際、より 後方に開口している右下肺静脈へのアブレーシ ョン手技が難しくなる為、卵円窩のより後下方 を穿刺するように心がけている。そのため、当 施設では先端カーブの強いSL2 シースを用い ている。3 本のシースが右房に挿入された時点 でヘパリン3,000 単位を静注し中隔穿刺を行っ ている。

SL2 シースにBrockenbrough 針を挿入し上 大静脈より目標穿刺位置まで角度を少しずつ調 整しながら引いてくる。目標位置に達したらシ ースをしっかり固定しシース先端より素早く B r o c k e n b r o u g h 針で中隔穿刺を行う。 Brokenbrough 針の後端より5cc 注射器で動脈 血の逆血を確認したら、さらに少量の造影剤を 注入し、確実に左房内に注入されていることを 確認する。Brockenbrough 針をそのまま固定 しSL2 シースを左房内に進める。SL2 シース は先端角度が強くアブレーション時の操作性が 悪い為、SL2 シースよりBrockenbrough 針を 引き抜いた後ワイヤーを左房内左上肺静脈に挿 入し、ワイヤーを残したままPreface シースに 交換する。その際、Preface は左房内ではな く、右房内に留置したままにしておく。先に挿 入したワイヤーに沿ってデフレクタブルカテー テルでLAMP を左上肺静脈へ、同様にもう1 本のPreface を左房内へ、最後に右房に待機さ せていたPreface シースをワイヤー下に左房に 挿入する(1 puncture 3 sheath 法)。3 本のシ ースが左房内に入ったらLAMP は左上肺静脈 内に、一本のPreface からpig tail カテーテル を右上肺静脈内に留置し、もう一本のPreface からデフレクタブルカテーテルを左室に挿入 し、左室から180/分のペーシングを行いなが らLAMP とpig tail から同時に手押しで左房 造影を行うと、4 本の肺静脈が明瞭に描出され る(図2)。その後ヘパリン3,000 単位を追加し 30 分毎にACT を測定し300 から350 秒になる ように適宜追加投与を行っている。

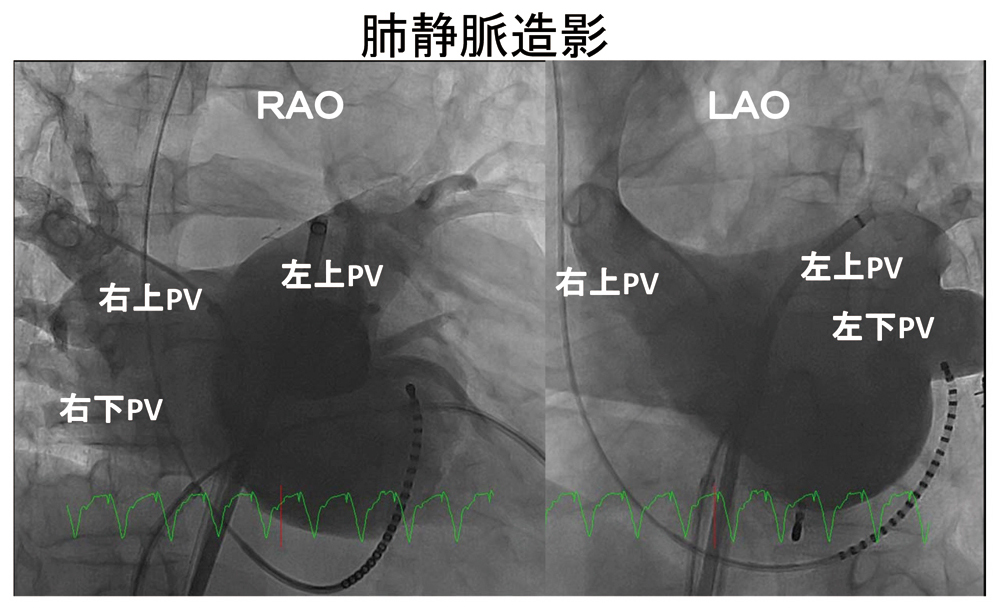

図2 LAMP シースは左上肺静脈内に、Preface シースから pig tail カテーテルを右上肺静脈内に留置し、左室から 高頻度刺激を行いながらLAMP とpig tail から同時に手 押しで左房造影を行うと、4 本の肺静脈が明瞭に描出さ れる。PV : 肺静脈

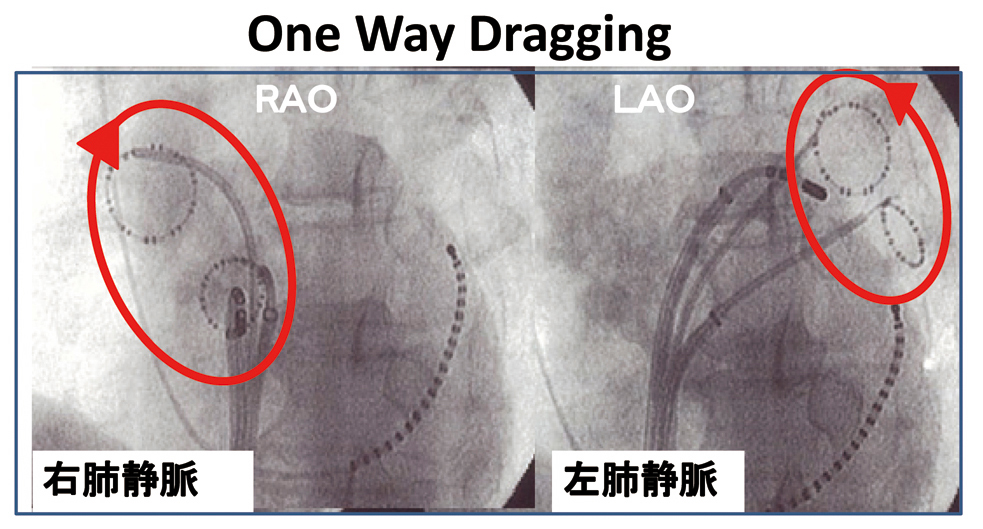

【肺静脈拡大隔離術・One Way Dragging】

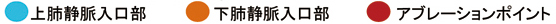

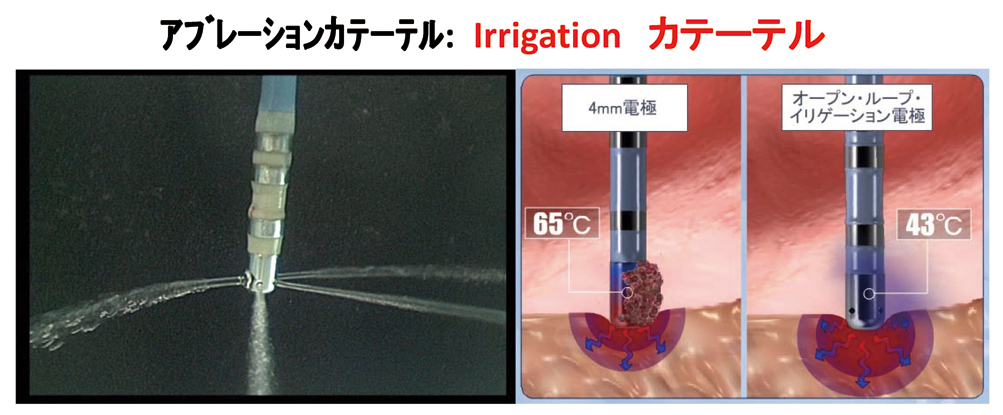

各肺静脈の直径の計測を行い、LAMP から 左上肺静脈に10 〜 30mm 20 極リング状電極 を、Preface から左下肺静脈に10 〜 30mm の 20 極リング状電極を留置する(図3)。当院で は同側上下の拡大肺静脈隔離を行っている。焼 灼ポイントを3 次元座標上に記録することによ って未通電部位(gap)がなく連続的な輪とな るように3D マッピングシステム: CARTOTM ( Electro-anatomical mapping system, Biosense webster 社製)を用いている。CARTOTM 上に焼灼タグを付け連続性の確認を行っ ている。また、3D-CT 画像をCARTOTM シス テムとmerge させ,よりリアルな画像上でアブ レーションを行う施設もあるが、当院では3DCT 画像とCARTOTM システムをmerge するこ とはまれである。当院では片方の上下肺静脈入 口部の各上下前後の(2x4point)をカルト上に タグ付けしたら即アブレーションを行っている (図4)。心房細動に用いるアブレーションカテ ーテルは全例Irrigation カテーテル (ThermoCoolR ,Biosense webster 社製)を 用いている(図5)。Irrigation カテーテルは カテーテル先端部分から水を出しながら焼灼す るカテーテルで、そのメリットはカテーテル接 触面の過度な温度上昇を予防する事によって接 触面の血栓形成を抑制することである。さら に、血流の悪いところだと、通常のカテーテル ではすぐに温度上昇をきたすことによって出力 低下が起こるが、Irrigation カテーテルでは、 血流の悪いところでも安定した出力を出すこと によってしっかりと焼灼できることである。片 側上下肺静脈入口部の各4 点(上下肺静脈で計 8 点)をタグ付けした後その周囲をアブレーシ ョンしていくが、当施設での最たる特徴は、 point by pint 焼灼のように断続的に通電を行 うわけではく、通電を停止することなく、左房 の後壁を下行し、下肺静脈の下縁で折り返し前 壁を上行して、最終的に開始点まで連続的に焼 灼する、いわゆる一筆書き焼灼【One Way Dragging】と称した手法を採用している(図 3)。左右の上下肺静脈とも全く同様な手法をと っており、両側の肺静脈拡大隔離術の手技時間 は約40 分と短縮され、三弁輪下大静脈間のイ スムスのブロックラインを含む全手技時間は1 時間半から2 時間に短縮された。肺静脈の電気 的隔離の確認は上下肺静脈内に留置している 20 極リング状電極内の肺静脈電位消失(図6)、 各肺静脈内電極からのペーシングにて左房が捕 捉されないこと、ATP 20mg 静注による肺静 脈電位の再発の有無にて確認を行っている。

図3 One Way Dr a gging による拡大肺静脈隔離術 上下の肺静脈にそれぞれリング状の電極を留置(Double Lasso Technique)し、10 から20 秒づつ連続的に一筆 書きで円状に焼灼を行う

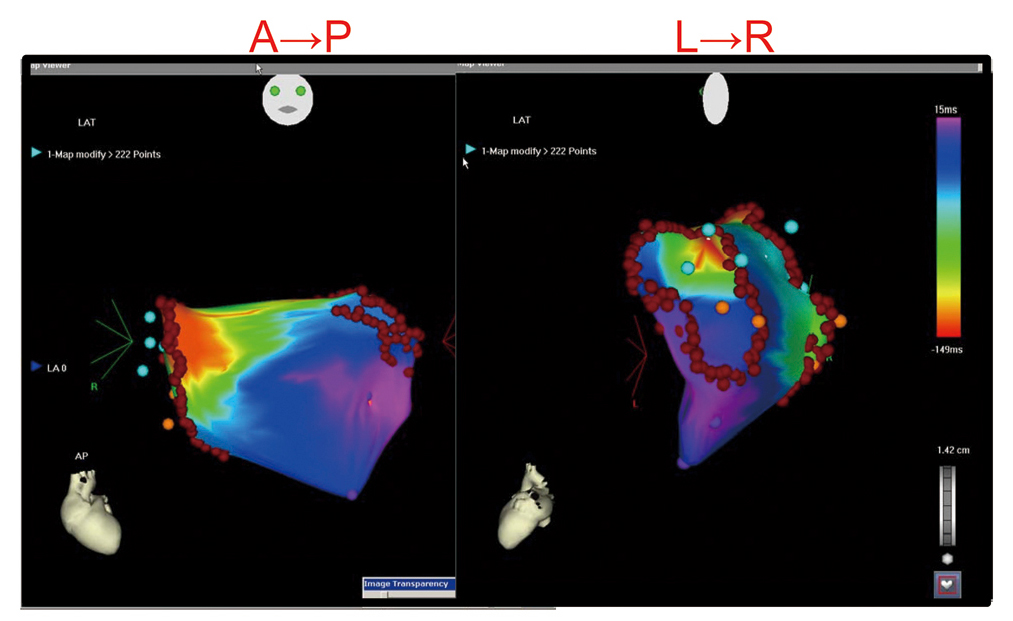

図4 CARTOを用いたアブレーションラインと各肺静脈の4点

焼灼ポイントが3次元的に連続的な円となるように3D

マッピングシステム・CARTOTM(Biosense webster 社

製)を用いる。各肺静脈入口部の上下前後の4point をカ

ルト上にタグを付け直ちにアブレーションを開始する

図5 Irrigation カテーテル(ThermoCoolR ,Biosense webster 社製) アブレーションカテーテル先端より水を出しながら通電(左) 接触面の過度な温度上昇を予防し接触面の血栓形成を抑制(中) 温度上昇を予防し安定した出力を出すため充分な焼灼効果が 得られる(右)

以上を確認後、三尖弁輪と下大静脈間のイス ムスの線状焼灼を行い両方向ブロックライン作 成後手技を終了する。三尖弁輪と下大静脈間の イスムスは、以前我々が報告したように、心房 細動の発症や維持にも強く関与している回路 (4 と考えており、現段階では発作性及び持続 性心房細動に対してもイスムスのブロックライ ンを作成している。

図6 左上下肺静脈電位の同時消失

One Way Dragging による左側肺静脈の拡大隔離中、左

房後壁を下行し左下肺静脈の下縁を折り返し、前壁を上

行中に、上肺静脈の電位は左房電位と肺静脈(PV)電位

に分裂、同時に下肺静脈電位の減高が認められた。さら

に通電を行っていると3/4 周目で上下の肺静脈電位が同

時に消失した。

【持続性心房細動に対するカテーテルアブレー ション】

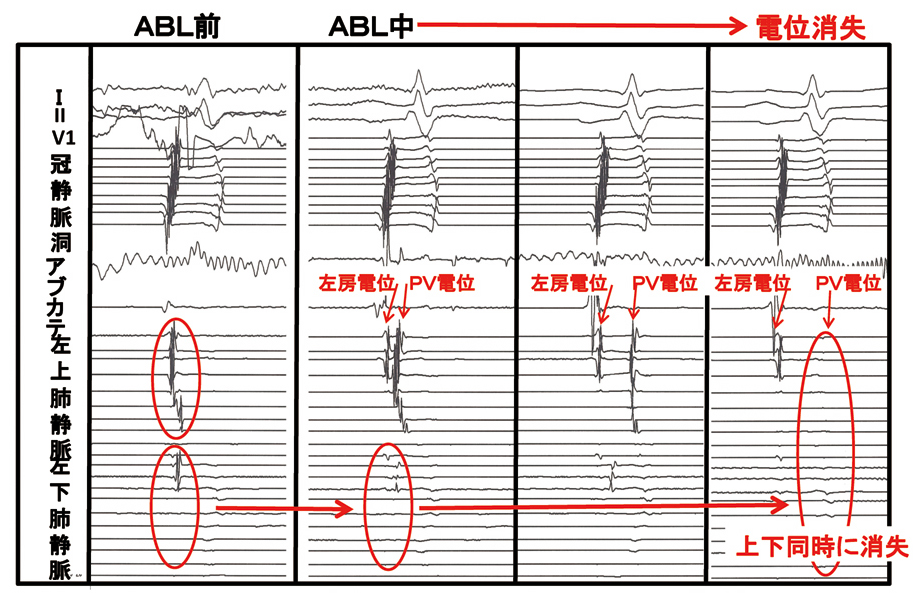

発作性心房細動のターゲットが、肺静脈の異 常自動能であるのに対し、持続性心房細動は心 房細動を維持させる心房の基質と考えられてい る。特に、持続性心房細動は1.肺静脈の自動能 亢進のみならず2.器質的な心筋障害による dominant reentry 3.心房細動を維持するdriver として考えられる連続性分裂電位(complex fractionated atrial electrogram:CFAE) 4.ganglion すなわち迷走神経が複雑に関与して おり、そのメカニズムは発作性に比べ複雑であ る。しかし、これらの多くが左房後壁に多く集 中していることに着目し、当施設における持続 性心房細動のstrategy は、まず、両側拡大肺 静脈隔離術を行い左房後壁に多く存在する、自 動能、CFAE、迷走神経ganglion を丸ごと封 じ込めるため左房Roof + Bottom ラインを焼 灼することによって左房後壁隔ごと隔離する。 それ以外に、僧帽弁輪周囲を旋回するMitral Flutter が起こることがあるので下肺静脈と僧 帽弁間の僧帽弁イスムスのブロックラインを作 成し、最後に三尖弁輪と下大静脈間のイスムス のブロックラインの作成を行っている(図7)。 特に持続性においては、リバースリモデリング が認められ、左房径や心胸隔比、BNP が低下 し続けている間は投薬の継続を行い高い洞調律 維持効果を得ている。

図7 発作性・持続性心房細動のアブレーションライン

発作性心房細動: 両側拡大肺静脈隔離術と三尖弁-下大

静脈間のイスムス

持続性心房細動: 発作性心房細動の焼灼ラインに加え、

左房天井部(Roof)と左房後壁の底部(Bottom)ライン

さらに、僧帽弁イスムスのラインを作成

━ 発作性心房細動 ━ 持続性心房細動

【発作性及び持続性心房細動のカテーテルアブ レーション成績・合併症】

2009 年3 月から2010 年7 月の間に合計193 例に心房細動アブレーションを施行した。

発作性心房細動は133 例で再発4 例、洞調 律維持 96.9 %(投薬・無投薬)

持続性心房細動は60 例で再発4 例、洞調律 維持 96.6 %(全例投薬)

合併症は、1)心タンポナーデ4 例、初期の 3 例は固いロングシースを使用していたことに よると思われる。いずれも1 回の穿刺吸引のみ で改善。2)右横隔膜挙上2 例、一過性で自然 軽快した。Major complication として報告の ある周術期死亡、脳梗塞、左房-食道瘻の併発 はなかった。

【考察】

心房細動に対するカテーテルアブレーション は、Haissaguerre がその起源となる期外収縮の 90 %が肺静脈から起こることが報告され1)、さ まざまなアプローチがなされるようになった。 最近は比較的良好な成績を報告している同側上 下肺静脈拡大隔離術が普及している。我々も同 側上下の肺静脈に20 極リング状電極(LassoR 電極)を留置(double-Lasso technique)3)し、 その周囲を肺静脈とその前庭部、左房の後壁の 一部を含む大きな隔離巣を作成している。さら に当施設で行っている連続的一筆書き焼灼 =One Way Dragging 法はpoint by point と異な り焼灼部と焼灼部との間に、未焼灼部がなく、 かつ、一方向に焼灼する為、焼き残し(gap) が少なくなるため再発率が低いと思われる。さ らに、アブレーションカテーテルをIrrigation カテーテルにすることによって、連続焼灼によ る血栓形成のリスクを低下させ、血流の乏しい ところでも確実な焼灼巣を形成する事が出来る ようになった。すなわち、より安全に、より早 く効率的な心房細動治療が行えるようになっ た。同法を用いた現在までの193 例中、血栓塞 栓症の併発は一例も認められていない。

【結語】

Irrigation カテーテルを用いたOne Way Dragging は心房細動に対するアブレーション として安全かつ有効な治療と思われる。

【文献】

1)Michel Haissaguerre, et al:Spontaneous initiation of atrial fibrillation by ectopic beats originating in the pulmonary veins, New England J 339:659- 666,1998

2)大城力、芳田久、新里達志、山城啓:不整脈に対する 根治療法:高周波カテーテルアブレーション、沖縄県 医師会報誌, vol.44 No3、2008.

3)Feifan Ouyang, et al:Complete isolation of left atrium surrotsunding the pulmonary veins New insights from the double-Lasso technique in paroxysmal atrial fibrillation.Circulation 110:2090-2096,2004

4)新里達志、芳田久: 心房細動に対するHybrid therapy の効果, 沖縄県医師会報誌Vo.40 No.3, 0917-1428、 2004.

Q U E S T I O N !

次の問題に対し、ハガキ(本巻末綴じ)でご回答い ただいた方で6割(5問中3問)以上正解した方に、日 医生涯教育講座0.5単位、1カリキュラムコード(43. 動悸)を付与いたします。

問題

次の心房細動に関して次の設問1 〜5 に対し、

○か×

印でお答え下さい。

- 心房細動の原因となる期外収縮の多くは上 大静脈から発生する。

- 心房細動の治療効果は薬物治療がカテーテ ルアブレーションより優る。

- 心房細動による血栓症の予防にはアスピリ ン製剤の投与を行う。

- 先端から水が出るIrrigation カテーテルは、 過度な温度上昇を予防できる代わりに、焼灼 効果はやや劣る。

- 心房細動の原因として、以前は弁膜症など の基礎心疾患が多かったが、最近の傾向とし て、高血圧、糖尿病、肥満といった生活習慣 病の割合が多くなった。

お詫びと訂正

8 月号に掲載しました生涯教育コーナー の設問正解部分(46 頁)に誤りがありまし たので下記のとおり訂正し、お詫び申し上 げます。

(正) 1.× 2.× 3.× 4.○ 5.○

(誤) 1.○ 2.○ 3.× 4.× 5.×

CORRECT ANSWER! 7 月号(Vol.46) の正解

強度変調放射線治療(IMRT)について 次の問いに、○×で解答せよ。

- 強度変調治療は、時間的、空間的な線量調 整をマルチリーフコリメータなどを用い、二 方向以上の照射で調整する放射線治療である。

- マルチリーフコリメータとは、放射線の線 量を調整する制御板である。

- 原発性前立腺腫瘍、原発性肺腫瘍、原発性中 枢神経腫瘍が、IMRT の保険上の適応である。

- IMRT の治療計画後、分布や線量に関して の測定―検証を必ず施行しなければならない。

- 保険適応施設としては、放射線診断専任医2 名がいる場合にのみ、保険適応が認められる。

正解 1.○ 2.○ 3.× 4.○ 5.×