脳卒中後の麻痺足

〜歩いているから大丈夫?〜

沖縄リハビリテーションセンター病院

リハビリテーション科 山口 健

多くの先生方は脳卒中後の患者さんを診察し たことがあると思います。脳卒中に多い症状は 片麻痺です。実用的な歩行が不可能な方もいま すが、杖などの歩行補助具を全く必要としない 方や杖のみを使う方、下肢に装具を装着して歩 行する方など、麻痺や認知機能の程度により歩 行能力はさまざまです。外来で診察室に歩いて 入って来られる患者さんの場合、日常生活活動 の自立度も高い場合が多く、跛行はあっても歩 けることで安心してしまい、麻痺が残っている 足の問題に気づきにくいのではないでしょう か。また、医師は補装具を処方しますが、義肢 (義足や義手)・装具について医学部で学ぶこ とはほとんどなく、医師になっても学習する機 会は非常に少ないため補装具のチェックポイン トがわからないことも足の診察を敬遠しがちに なる原因の一つでしょう。

今回は退院後歩けている方に焦点を絞り、そ の麻痺足の特徴や問題点について述べたいと思 います。

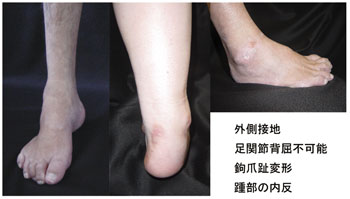

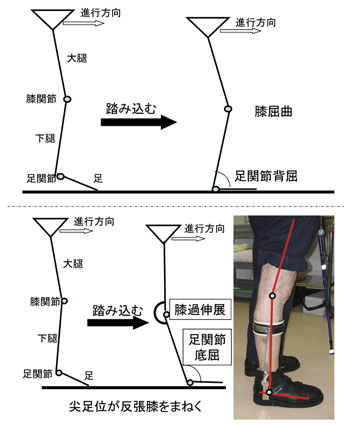

まず、脳卒中後に麻痺を生じた足はどのよう になっているのでしょう。一般的には痙性麻痺 になっていることが多く、立ち上がりや歩行時 には筋緊張が高くなります。そして歩行できて いる方のほとんどが伸展パターンと呼ばれる伸 展共同運動が優位になっています。歩行時には 股関節は屈曲・内転、膝関節は伸展、足は内 反・尖足、足趾屈曲位となります。その結果麻 痺している足は第5 趾(小趾)側のつま先や第 5 中足骨頭から接地する(踏み込む)ようにな ります(図1)。膝関節は完全に伸展、場合によ っては過伸展しています。麻痺側の臀部は後方 に引けています。正常歩行は平地では踵から接 地し、(踏み込む)膝が屈曲することと比べる と麻痺のある下肢には通常と異なるストレスが かかります。足では主に第5 趾(小趾)や第5 中足骨頭に床からの力がかかります。また、下腿では尖足位で接地するため後方へ倒れるよう に力がかかり、膝の伸筋の過緊張と合わせて膝 関節は過伸展傾向となります。膝が曲がらず、 つま先もあがらないため麻痺側の足が地面から はなれにくくなり、持ち上げて前に振り出すこ とが困難になり、外側へ振り回す、いわゆるぶ ん回し歩行となります(図2)。この歩行を続け ると足部の痛みや変形、皮膚のトラブル、反張 膝などの二次的な障害が生じやすくなります。

図1 内反尖足

図2 正常歩行(上段)と尖足位歩行(下段)

完全ではありませんが、この歩行を改善する ために補装具が処方されます。歩行している方 のほとんどは、短下肢装具という下腿から足部 (足趾)に装着する補装具を使用しています。 材質はプラスチック(ポリプロピレン)や金属 支柱付きが中心ですが、最近はカーボン繊維を 使用したものなどが出ています。また、足継手 (足関節部のジョイント)もさまざまなパーツ が開発され、用いられるようになっています (図3)。しかし、短下肢装具は基本的には足関 節や足部、足趾を制動することで歩行時の接地 を安定させ、振り出しを容易にすることを目的 としています。素材や継手、制動範囲(装具の 大きさ)は麻痺の程度や痙縮の強さ、関節拘 縮、筋力、体重などの要素によって決まりま す。装具で制動しすぎると本来残っている身体 機能を十分に活かせなくなりますし、制動が足りないと歩行を改善できず、フィッティング (適合性)が悪いと痛みや皮膚のトラブルの原 因になります(図4)

図3 短下肢装具の例

図4 麻痺足の皮膚病変

脳卒中後はリハビリテーションで適正な補装 具を用いて歩行訓練を行いますが、経過によっ ては補装具では制動できないほど強い痙縮を認 める場合があります。適合性が悪くなっても気 づかずにそのまま歩き続けると足底や足趾に胼 胝や鶏眼、潰瘍を形成し、足関節の果部(くる ぶし、特に外側)が装具にあたり発赤、びら ん、潰瘍を形成します。特に「歩かなければ、 歩けなくなる」という思い込みが強く、一日に 長距離または長時間歩く患者さんでは痙縮が強 くなり装具も壊れやすく、下肢のトラブルが多 くなりがちです。痛みや疲労が強くなると歩行 のフォームが崩れ、痙縮も強くなり、反張膝が 助長されます。「リハビリ」のつもりがかえっ て続発症をまねいてしまうのです。運動不足、 過剰な安静が引き起こす「廃用症候群」は注目 されやすいのですが、過剰な運動や誤った方法 が引き起こす「過用症候群」、「誤用症候群」に も注意が必要です。

痙縮が強くなる場合はその治療(コントロー ル)が必要になります。一般的には筋弛緩薬の 経口投与から開始します。倦怠感やふらつき、 眠気などの合併症に注意しながら投与します。 これで痙縮がある程度抑えられ、補装具の適合 性が改善し、歩行能力が向上すればよいのです が内反尖足、足趾の屈曲緊張が強い場合は神経 ブロックやモーターポイントブロックが行われます。それでも筋緊張が強い時や拘縮が強い場 合には腱延長術や腱移行術などの外科的治療が 行われる場合があります。痙縮に対するその他 の外科的治療としては選択的脊髄後根遮断術や 神経縮小術などがあります。最近では痙縮の治 療としてバクロフェンの持続髄注や、脳卒中に は保険適応はありませんがボツリヌストキシン 注射などもあります。

発症からの経過が長くなると補装具も劣化し てきます。患者さんにとって最初の補装具は通 常医療保険で作られます。二つ目以降は一般的 に身体障害者福祉法に基づいた身体障害者手帳 をもとに生活に必要な更生装具として処方され ます。更生装具は市町村に申請しますが支給決 定までに1 〜 2 か月程度かかることが多く、破 損してしまってからでは患者さんの生活が不自 由になります。破損した補装具で歩行し続けて いると、前述した適合性が悪い補装具での歩行 と同様の問題が生じます。補装具の破損が起き ていないか、修理の可否も含めて義肢装具士と 相談しながらチェックすることが大切です。

その他、一日中装具を装着している場合、足 趾の清潔が保たれない場合も多く、足白癬など の感染症にも注意が必要です。脳卒中患者は糖 尿病合併例も多く、皮膚潰瘍や感染症が重症化 しやすいので時々足を観察することが必要です。

麻痺した足は以上のようなさまざまな問題点 があり、長期にわたって管理が必要です。沖縄 県はメタボリックシンドロームも多く、脳卒中 は決して珍しくない疾患です。原因は脳血管障 害ですが症状は四肢の痙性麻痺として出現する ことが多いものです。合併症、併存疾患も多く さまざまな科でのフォローアップが大切です。 歩行や補装具などについてはリハビリテーショ ン科の医師にご相談いただくことも一つの方法 です。