末期重症心不全に対する

心臓移植に代わる治療法の展望

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

心臓血管外科 久貝 忠男

【要旨】

心臓移植のドナーが限られている本邦におい ては心臓移植まで到達できるのは10 %程度と 極めて少なく、心臓移植でしか助からないレシ ピエントの数に到底追いつけないのが現状で す。さらに、2009 年のWHO の「イスタンブ ール宣言」によって、海外渡航移植の門戸が狭 まり、心臓移植を取り巻く社会環境は実に厳し くなりつつあります。かかる状況から、心臓移 植までのブリッジとして使用していた補助人工 心臓を体内に植え込んで「心臓移植をしない最 終治療」とする方向へと進みはじめました。植 込み型補助人工心臓はドナー不足の本邦におい て、さらに、移植適応外である60 歳以上や虚 血性心筋症にも自宅療養を可能にし、高い QOL を得るための心臓移植の代替治療として 大きな期待が持てます。

【1 枚の新聞記事】

2009 年5 月8 日付け朝日新聞の「人工心臓 で長期在宅。移植困難な高齢者に選択肢」とい う記事が目に留まりました。患者は74 歳、心 筋梗塞の女性。「心臓を取り替えないとどうに もならない」という状態であったが、臨床治験 での植込み型補助人工心臓の手術を受け、家庭 生活が送れるまでに回復、退院したのです。丁 度、同時期に筆者自身も体外設置型の補助人工 心臓(BVS5000)を広範囲急性心筋梗塞の心 源性ショックと劇症型心筋炎の2 例に使用し、 その有用性を実感した時期でもありました。

【心臓移植の現状】

心不全は日本人の死因の第2 位で、治療法と してACEI、ARB、β遮断薬等の内科的薬物 治療やバチスタ手術に代表される左室縮小手 術、両室ペーシング(CRT)が行われていま す。近年実用化されつつある再生医療や遺伝子 治療にも注目が集まっていますが、カテコラミ ン依存となったNYHA4 度の末期重症心不全は 極めて予後不良(6 ヶ月時点での死亡率は60 〜 80 %)で既存の治療法では回復し難く、心 臓移植の適応となります。本邦の心臓移植は 1997 年に臓器移植法が制定され、1999 年2 月 に新法の下で1 例目が行われました。以来12 年が経過し、その成績は5 年以降の生存率が 90 %と良好です。さらに、国内外で心臓移植 を受けた136 人の統計でも約90 %に当たる 125 人が現在も生存しています。死亡は10 人、 不明1 人で、生存者の90 %は、ほとんど症状 がないNYHA1 度に回復しています。半面、心 臓移植を受けていない296 人のうち生存は129 人で、不明3 人を除く死亡率は55 %でした。 本邦の心臓移植は手術の技術、その後のケア、 いずれも諸外国と比べてもはるかに良好で、末 期重症心不全の最良の治療方法と言えます。し かし、12 年間の移植手術数は64 例、年平均約 5 例が実施されたにすぎません。これは1997 年 から2009 年3 月までに適応症例の申請を行い、 適応とされた473 人の13 %にすぎず、残りは 海外での移植に望みを託すか、死亡していま す。しかし、海外渡航移植の費用は膨大で、決 して容易なものではありません。そして、ドナ ー不足は日本だけでなく、国際的な問題でもあり、移植待機期間は著しく長くなっています。 移植待機者にとってはドナー不足解決法と同時 に移植に代わる治療の開発が喫緊の課題となっ ています。

【補助人工心臓】

補助人工心臓は完全置換型人工心臓とは異な り、自己心を温存した形で不足する心機能の一 部あるいは大部分を代行するもので、設置タイ プから体外設置型と植込み型の2 種類がありま す。体外設置型は本邦で保険償還可能なものと しては国立循環器病センター型VAS(東洋紡 社製)とBVS5000(ABIOMED 社製)の2 種 類だけです。BVS5000 は短期間目的で、心機 能が回復可能とされる心筋炎、開心術後の低心 拍出量症候群(LOS)などに用いられ、これ まで100 例ほどが国内で使用されているが、筆 者自身も使用経験から手技や管理が容易な点で 短期使用には有用と感じました。東洋紡社 VAS は中期間〜長期間使用が可能で、本邦で は心臓移植までのブリッジとして汎用されてい るが、移植待機期間が長くなるにつれ、平均補 助期間は優に2 年を超えている症例もありま す。その上、体外設置型は一度取り付けられる と退院は不可能で、3 〜 6 ヶ月毎のポンプ交換 を余儀無くされ、それに関わる費用は実に膨大 で、医療経済的にも限定された治療と言わざる をえません。現行での補助人工心臓の役割は心 臓移植までの「橋渡し」( Bridge to Transplantation)、または自己心回復後離脱ま でのブリッジ(Bridge to Recovery)として 使用されているが、「心臓移植のチャンスが殆 どないなら、VAS を植え込んでも仕方がない」 という悲観的な意見さえみられます。

【植込み型補助人工心臓】

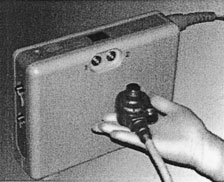

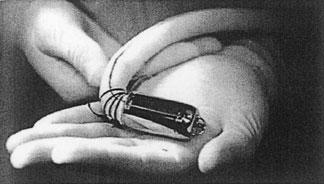

体外設置型はあくまでも移植への「橋渡し」 であり、患者さんは動きが制限され、外出もま まなりません。このような従来の心機能の回復 に重点を置くよりは、補助人工心臓そのものを 体内に植え込んで「治療の完結: Destination Therapy」とする方向へと進みはじめました。 植込み型補助人工心臓の開発です。植込み型の 重要な条件は(1)駆動部が小型で効率がよい、 (2)抗血栓性、(3)感染症が少ない。(4)コ ントローラーとバッテリーが長寿命、(5)携帯 性に優れている。(6)自宅療養、外来管理も可 能等々です。2 0 0 4 年に米国製のノバコア LVAS(World Heart 社製)が本邦で初めて 保険償還されたが、わが国の適応基準(K604) が厳しく、すなわち、植込み型補助人工心臓の 対象患者は日本臓器移植ネットワークに登録さ れた心臓移植待機中の患者であって,拡張型心 筋症又は拡張相による肥大型心筋症に限るもの とするとされ、実施は心臓移植認定施設である こと、虚血性心筋症は除外するなどの制限のた め、わずか2 年後の2006 年には撤退し、2007 年には米国の生産上の理由から製造中止になり ました。現在、本邦には保険適応の植込み型は 存在しません。しかし、植込み型の火が消えた わけではありません。現在、国内で治験中もし くは治験終了したものはハートメイトXVE (Thoracic 社製)、エバハート(サンメデイカ ル社製)(写真1)、ジャービック2000(Jarvik Heart 社製)(写真2)、デユラハート(テルモ 社製)(写真3)があり、遅々として進まなかっ た植込み型の本邦導入が現在一気に加速されつ つあります。植え込み手術が可能となると、何 よりも植込後1 〜 2 ヵ月では退院でき、在宅治 療・社会復帰・職場復帰が可能となります。重症心不全治療における補助人工心臓に対する考 え方は大きな転換期を迎えているのです。「移 植まで在宅治療して、よりQOL を高める」、さ らに一歩進んで「心臓移植をしないで最終治 療」とする。今後、高性能の植込型補助人工心 臓が本邦に導入されれば、遠隔期の最大のリス クである院内感染を回避し、長期成績向上に貢 献するのは必至です。しかし、現行の保険償還 システム(K604)がそのまま適応されると植 込み型補助人工心臓の将来は極めて厳しいと考 えられます。

写真1.エバハートR のポンプと駆動装置

写真2.ジャービック2000R のポンプ

写真3.デュラハートR のポンプと駆動装置を人体モデルに装着した状態

【末期重症心不全の今後】

本邦においては心臓移植の適応となる基礎疾 患は心筋症(拡張型心筋症、拡張相肥大型心筋 症)が80 %を占め、平均年齢も30 歳代と若年 です。しかし、入退院を繰り返す重症心不全患 者の多くは新聞記事のように60 歳以上で、虚 血性心疾患であるにもかかわらず、現法制下で は60 歳以上、または虚血性心筋症には移植で きません。ドナー不足、レシピエントの適応制 限など国内で心臓移植を受ける患者数が限られ ていることは、心臓移植を待つ患者にとって大 きな障壁となっています。さらに、2009 年5 月 の世界保健機関(WHO)総会で「臓器取引と 移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」 が採択され、臓器の自給自足が各国に求めら れ、海外渡航移植も原則禁止となるため、ます ます移植は難しくなります。心臓移植を取り巻 く社会環境は厳しいと言わざるを得ません。も し植込み型が心臓移植の代替治療として成立す れば、それで恩恵を受ける患者さんは日本で約 5,000 人、沖縄県はその100 分の1 とすると50 人と試算されます。また、2009 年度版の高齢 者白書によると国民に5 人に1 人が「60 歳以上 の高齢者」となっているが、うち64 %以上が 「健康である」、73 %が「就業したい」と答え ている現状をみると、循環器疾患の増加ととも に内科的治療の限界を超えた末期重症心不全症 の治療において、植込み型補助人工心臓が渇望 されるのは当然の帰結と言えます。しかし、一 方では次世代の植込み型が開発、実用化される 中、2008 年12 月に国立循環器病センターで 「エバハート」の臨床治験中に18 歳の少年が思 い脳障害で死亡したという痛ましいニュースは まことに残念で、ご冥福を祈りたいと思いま す。まだまだ、解決すべき問題は山積していま す。それをひとつひとつ、乗り越えなくてはな りません。欧米において植込み型補助人工心臓 が一つの有力な治療手段として確立されつつあ ります。心臓移植のドナーが極めて限られてい る本邦においてこそ、QOL の高い自宅療養を 前提とした優れた植込み型補助人工心臓が福音 になると期待されます。