平成21 年度第1 回マスコミとの懇談会

「新型インフルエンザについて」

理事 玉井 修

毎回マスコミとの懇談会のテーマ決定は4 〜 5 ヶ月前に決定され、マスコミへの参加呼びか けやプレゼンターによる講義内容の調整を行い ます。今年の3 月に新型インフルエンザをテー マに選んだときには、知識のワクチンという意 味合いを想定してのテーマ決定でした。今年の 冬に流行する可能性のある新型インフルエンザ に対しての知識のワクチンを講演して頂きまし ょうという主旨で計画が進められました。

ところが、4 月に突然メキシコから新型イン フルエンザの流行が始まり、5 月の連休前には 関西地区を中心とした国内流行が確認されまし た。そんな最中、5 月20 日に本会館にて新型イ ンフルエンザをテーマとしてマスコミとの懇談 会が開催されました。思いもよらないナイス・ タイミングでした。発熱外来やマスク不足など が全国のマスコミで大きく取り上げられ、沖縄 にはいつ入ってくるのかと戦々恐々とした中で の開催でした。懇談会の真っ最中に保健所から 緊急電話が糸数先生に入るなど、まさに緊張感 の伝わるマスコミとの懇談会で、マスコミから の質疑も何だか記者会見の様な鬼気迫るものが ありました。

新型インフルエンザに関しては相手が未知の 感染症であるがために、その対応に時間的変容 が生じてしまい、これが現場対応を難しくして います。マスコミに関しては、どの様な情報を どのルートで流すのが一番正確で効果的なの か。様々な事を考え、マスコミとの懇談会が果 たす役割を再認識した懇談会でもありました。 日頃の医師会との信頼関係を礎として、どの様 にして県民に対して有益な情報を提供していく かを再確認できた懇談会でした。

懇談内容

開 会

○司会(玉井) これより平成21 年度、第 1 回マスコミとの懇談会を開催いたします。

本会を代表いたしまして、小渡敬副会長より ご挨拶をさせていただきます。よろしくお願い いたします。

挨 拶

○小渡副会長 皆さん、大変お忙しいところ ご出席いただきまして、 誠にありがとうございま す。副会長の小渡です。

本日の懇談は奇しく も、今、世界的に大変 問題になっている新型 インフルエンザについ て懇談をして頂くことになっております。どう ぞよろしくお願い致します。このインフルエン ザに関しては、メキシコで発生して、またたく 間に世界中に蔓延して、我が国でも水際作戦を しておりましたけれど、つい最近神戸で発生し たかと思うと、1 週間も経たないうちにすでに 227 名が感染しております。沖縄県は離島県で 水際作戦をとりやすいと思いますが、これをい かに県内に入れないようにするかが問題になる と思います。本県の場合は特に他府県と違っ て、いったん県内で発生すると観光にも大きく 影響し、沖縄の産業に直接的なダメージがあり ます。また本県は基地がありますので、米軍か らの侵入をどうすればいいのかというような 色々な問題があるやに思います。このインフル エンザが弱毒性とはいっても、これが変異して 秋頃には毒性が強いものに変わるのではないか という話をする先生方もおられますので、こう いったことも含めてマスコミの方々には、忌憚 のないご意見、あるいはご提言をいただければ 大変有難いと思います。本日はよろしくお願い 致します。

○司会(玉井) それでは、早速懇談に入ら せていただきます。

本日のテーマである新型インフルエンザ対策 について、沖縄県福祉保健部医務課結核感染症 班長の糸数公先生にご講授お願いします。

懇談事項

「新型インフルエンザについて」糸数 公

(沖縄県福祉保健部医務課結核感染症班長)

沖縄県福祉保健部医 務課結核感染症班で新 型インフルエンザを担 当しております糸数と 申します。

今日お話の中にも出 てきますが、従来の強 毒型のほうをみんな想定していろいろやってい たんですけれども、実はそうではないというこ とがわかってきましたので、その対応をどうす るか、特に医療体制について今後詰めていかな ければいけないところもありますので、情報提 供した後、先生方あるいはマスコミの皆さんか ら意見をいただきたいと思っております。

パンデミックは導火線に火がついている爆弾 によく例えられて、いろんな講演会で皆さん見 た覚えがあると思いますが、新型という今まで にないものがあるということで、いつかは起き るだろうということで言われていました。4 月 24 日、25 日以降、豚のインフルエンザH1N1 というのが新型インフルエンザ感染症というふ うにみなされて、今、対応をとっているところ です。

法律上、感染症法上の新型インフルエンザ 等感染症というのが法律改正されていたので すが、国が通知で、今このインフルエンザは 新型とみなしますよと、1 類感染症、あるいは 2 類感染症と同じく入院を強制というか、隔離 入院をしたり、あるいは行動制限するという ふうにみなしていますが、実は季節性インフ ルエンザと同じではないかというような意見 もあります。これについての結論は今週国が 出すことになっていますので、それを見てから また対応を考えていきたいと思います。

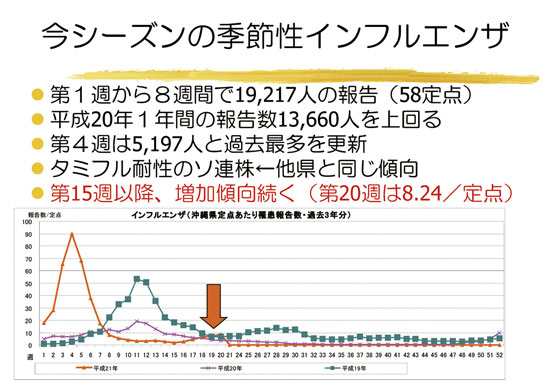

上記のスライドは、季節性のインフルエン ザ、つまり普通のインフルエンザですね。毎年 流行るというものです。

今年の第1 週目から始まって8 週目まで、ピ ークになります。年が明けて、寒かったせい、 乾燥していたせいとかいろいろありましたけれ ども、かなり患者さんの数が増えました。この 1 週目から8 週目までの報告数が県内で1 万 9,217 人ということです。季節性インフルエン ザは沖縄には多分10 倍弱だと思うんですけれ ども、この10 倍ぐらいの患者が実はいるだろ うと。これでいうと10 何万人の患者さんが一 気に感染したということで、非常に医療機関の ほうも患者がたくさん来たんじゃないかと予測 しています。

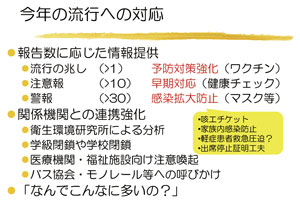

今年の流行への対応ということですが、県の ほうでは定点当たりの数に従って、流行の兆し とか注意報とか、警報というのを出していま す。これはただ数が増えたから出すだけではな くて、流行の兆しが増えたときには県民に呼び かけて、ワクチンができるのであればワクチン をしましょうという時期だと思っております。 それから注意報を越えてくると、いよいよ近い 将来警報がくるよということですので、早期対 応の為職場や学校で健康チェックを徹底してい ただいて、ちょっとでも熱があったらお休みく ださいとか、中で広げないような対策を集中的 にやる時期かと思っています。

警報が発令されると、もう流行が広まってい て、それは封じ込められないので、感染した方 はマスクをして広げないようにするという啓発 をすることになります。本来こういう季節性の インフルエンザも段階に応じた計画があって然 るべきだというふうに思っております。これを 徹底していくことになります。

今年に限っては関係機関との連携強化という ことで、学級閉鎖、学校閉鎖については、学校 の先生方が早めに決断をされたところがあるか と聞いています。

それから、医療機関とか福祉施設に向けても 何度も注意喚起をしています。又、住民の方か ら苦情がありまして、バスやモノレールで咳を ごほごほしている人が車内にいるんだけれど も、これは指導できないのかというふうなこと で、県民全般の意識が高まってきた証拠かなと 思っております。このようなことがありました ので、そういう方へ注意喚起をお願いしますと いうことで呼びかけています。

咳エチケットの啓発。きょうの玉井先生のお 話にもありましたようにマスクをしましょうと いうことも啓発して、今年はまちの中でもマス クをする人が少し増えてきているというふうに も聞いております。このような日常的な予防対 策が大事かなと思っております。

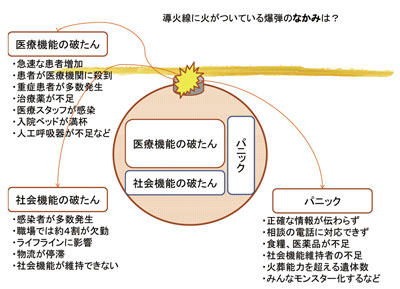

これは、強毒性の鳥インフルエンザからくる ものの、さっきの導火線の火のついた爆弾の中 身について書いたものです。何が爆弾で怖いか というと、一番怖いのは、今、行っている医療 機能が破綻してしまうことです。患者さんが病 院に殺到して、重症患者が多数発生すると。治 療薬のタミフルが足りなくなって、院内感染で スタッフが感染し、ベッドが足りなくなると。 重症者を治療するレスピレーターも不足すると いうものが想定されていました。これによって 患者などが増え、休む人が増えることで、職場 の4 割が欠勤して、ライフラインが低減すると か、物流が止まるとかというふうなことで二次 的な被害が心配され、社会機能が維持できない ことも、この新型インフルエンザの特徴的な影 響としてクローズアップされていました。

もう1 つは、今ももしかしたらそうかもしれ ませんが、正確な情報が伝わらず、あるいは市 民からの相談の電話に対応できないというふう な不安があるために、このようなパニックが起きるんじゃないかというふうになっています。 医薬品、マスクを含めて足りなくなってしまう というふうなもの。

モンスター化するというのはちょっと言い過 ぎかという指摘を受けたんですけれども、なん でうちの子供を先にみないんだとかいうモンス ター的な行動をとると、余計、社会が破綻して しまうというふうなことです。

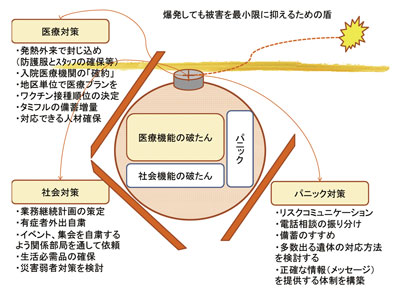

爆弾が爆発するのはしょうがないんだけれど も、それぞれ対策を立てて、爆発の被害が県民 に及ばないようにするという考え方で対策を進 めてまいりました。

病院では患者が急に増えないように「発熱外 来」という専門の外来を設けて、そこで封じ込 めるという、患者がなるべく急激に増えないよ うなトリアージをしろということをしています。

それから、地区単位で医療プランを立ててな るべく効率的に治療ができるようにしようとい うことも今後検討していくという状況になって います。

ワクチンも半年後ぐらいからできるにして も、だれから打つかという議論が日本でまださ れていません。もちろん病院の先生とか、実際 に診療にあたる方々が優先順位が高いんですけ れども、これをどの順番で使っていくかを決め ないといけないです。

タミフルは備蓄するというふうになります。

社会対策では、業務継続計画や、外出自粛等 いろいろあるんですが、今回の新型インフルエ ンザでは、ここはあまり思ったほどきつい規制 をかけなくてもいいのかなという流れになって います。

それからパニック対策ということで、ここが 一番きょうのマスコミの方々と話し合いたいと ころなんですけれども、リスクコミュニケーシ ョン、正確な情報を伝えて、それを冷静な行動 を呼びかけると。厚生労働省が一番冷静ではな いのではないかと言われています。

多数、遺体が出てからパニックになるという ことも最初は想定されたんですが、どうも今の 重症化の率から言うと、それは今回は大丈夫な のかなと思っています。

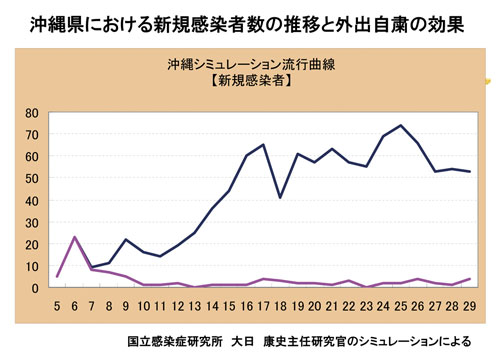

これは鳥インフルエンザからくるパニックの 場合に、沖縄県の場合は、空港が限られている ということと、それから大量に人を運ぶ地下鉄 とか満員バスとかが少ないということで、発生 してから7 日目で強烈に外出自粛をすることで 抑えられるというシミュレーションがあるとい うことがありました。だから当初は外出自粛を 厳しくて早い時期から訴えるということを考え ておりました。

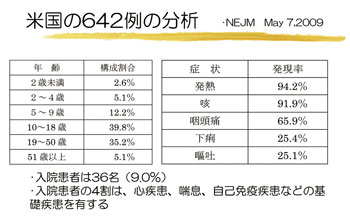

米国の642 例の分析というのは、ニューイン グランドジャーナルオブメディスンという雑誌 に出されたものを大分県の先生が訳されて、全 国に提供しているものを借りてきています。

642 名をアメリカがしっかり診断された症例 の分析になっています。1 つは入院患者が9 % で、熱と咳が症状のメインになるということになります。発熱及び咳です。あとは喉が痛い。 日本はこれに加えて鼻水とかというのがありま す。それから、消化器系の下痢とか嘔吐も4 分 の1 にみられているということなので、これは 今の日本のものと比べて、そうなのかどうかと いうのは検証が必要かと思っております。厚生 労働省は日本の症例を集めて同じように分析を して、これで大体同じかどうかということをし ていると聞いております。

入院患者は9 %、ご存知のようにメキシコで は重症化する率はそんなに高くないということ ですが、心疾患、喘息、自己免疫疾患の方は入 院、あるいは亡くなったりするということはあ るようです。51 歳以上、これはアメリカの症 例だからですかね、極端に50 歳以上は少なく なっているということがあって、この原因も調 べているところだと思います。

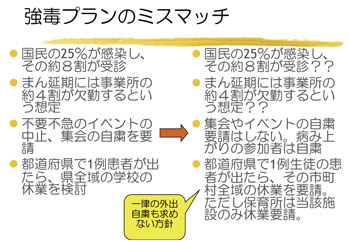

ミスマッチという言葉を使っていいかどうか はわからないんですけれども、市町村からいろ いろ相談がきます。県の行動計画はこんなふう に書いているけど、本当にやるんですかという のは当初からありました。左に書いてあるのが 最初に書かれていた国の計画に沿った県の計画 です。25 %が感染して8 割が受診をする。感染 率はそのぐらいかもしれないです。

蔓延したら事業所の約4 割が欠勤をするとい う想定です。

不要不急の集会やイベントは中止。それから 集会も自粛しましょうと。

都道府県で1 例の患者が出たら、県内全域の 学校を休業するという話も出ていました。それ をやるんですかということで、市町村あるいは 県に問い合わせがあったんですが、国のほうは 最初は5 月1 日に方針を出したんですけれども、 その方針の中では弾力的にしてくださいとしか 書いてありませんでした。今回の5 月16 日の 確認事項というものを見ると、こういうイベン トの中止とか集会の自粛は要請しませんと。た だし、病み上がりとか、感染したら重症化する ような人は注意してくださいねというような内 容になっています。

国の方針を受けて、県も都道府県で1 例の生 徒の患者が出たら、その市町村全域の学校の休 業を要請するという方針で今調整をしています。

沖縄県で今話し合っているのは、保育所も同 じように全部閉めなさいというプランがあるん ですが、保育園を閉めたら多分、先生方のとこ ろでも保育所に子供さんを預けているスタッフ の方が多いと思います。沖縄県は特に共働きが 多いということもあって、学校と同じように、 例えば那覇市で1 人が患者が出て閉めてしまう と、感染を拡大させないというのはいいんです けれども、社会的なダメージが非常に大きいだ ろうと思います。病原性も強くないということ もあいまって、今のところは保育所に関しては 患者が出たところ、あるいは家族、お父さんが 患者になって、そのお家に子供さんが保育所に 通っているという場合は、その園だけ休園をお 願いしますと。まわりの園については、注意をして継続するというふうなことを今考えている ところです。

一律の外出自粛も求めない方針。たとえ県内 で患者が出ても、こういうふうに社会対応につ いては、大体プランが決まってまいりました。

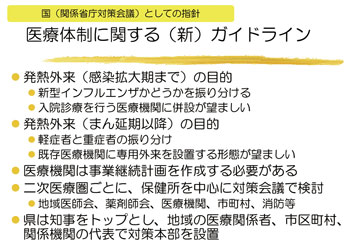

これは2 月に出されました医療に関するガイ ドラインということで、発熱外来を感染拡大期 までやっていく。これは沖縄県でもやっていま すが、疑わしい患者さんが新型かどうかという のをPCR の検査を出すというふうなことをや っております。

次の蔓延期になってどんどん患者が増えてい って、今の大阪、神戸みたいになっても国は発 熱外来で患者をみなさいということで、こうい う軽症、重症の振り分けをしています。それは 既存医療機関で専用外来を設置してくださいと いうふうな形になっていますが、それが蔓延し たので国のほうも迷っているというか、通常の インフルエンザと同じように入院もどこでもや っていいよということも言っています。

病院は事業継続計画を作成するという、これ も4 割休むという前提でそういう指示を出して います。

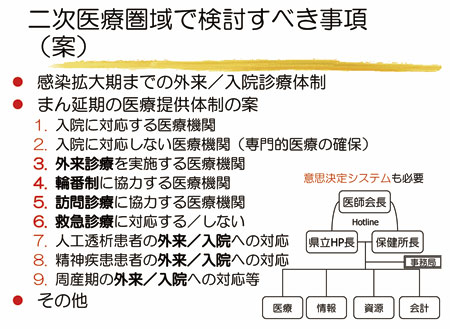

実は蔓延した後に、どういう医療体制を組む かというのが地域の課題ということがありまし た。これは今から保健所を中心として話を進め ていくんですけれども、重症者がそんなに出な い可能性もあるんですが、新型インフルエンザ の患者さんの入院をみますよというところと、 うちはみないで、その代わりここでみるといっ たところの医療を引き受けますよというふうな 役割分担が必要になります。この時期にはもう 感染症指定医療機関だけじゃなくて、すべての 医療機関で診察できますので、そういうふうに なります。

地域の中でうまく役割分担ができたら、こう いうふうな感染症が長引いても、もともとの医 療機能が破綻しないで済むというふうなことに なっています。

そういう役割分担を話し合うということが、 今後残っていると言えると思います。ただし、 これが季節性インフルエンザと大体同じという ような判断がなされた場合は、今までのような 医療対応をとって問題ないと。軽症者がたくさ ん出てくる可能性はありますけれども、それを どう浸透していくかというふうな課題になると 思います。

多分、最初で紹介した今年の最初の時期とい うのがかなりの患者さんの数になっていると思 いますので、地域医療が破綻しないように、こ ういうものすごいピーク、1 週間に5,000 人の 患者というふうなときがもしかしたら、またこ の秋・冬に来るかもしれないですけれども、こ のまま病原性が強くなければ、軽症者がたくさ ん来たときの対策をどうするかというふうなテ ーマで話し合っていけばいいのかなと今は考え ております。また、これは変わる可能性があり ますので、その都度、お話をさせていただきた いと思います。

「修正版医療計画」

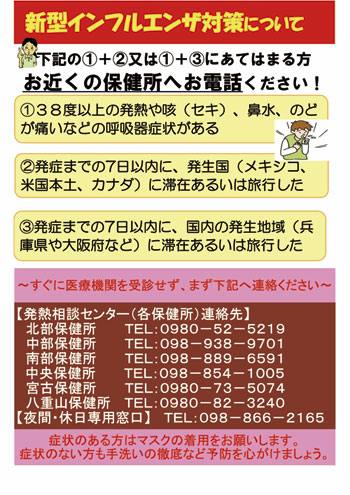

「新型ポスター」

「発熱外来イメージ」

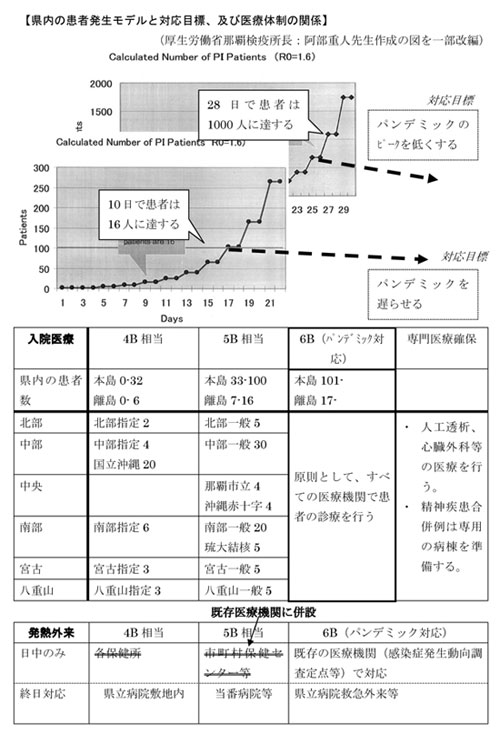

県が考えていた、いろんなところで資料を示 させていただいたものです。これは先ほどから 申し上げました鳥インフルエンザからくるパン デミックの場合ということで、検疫所の阿部所 長からデータをいただきましてつくったもので す。県内で1 例目が入ってから10 日目に大体 16 名に達するだろうと。それがさらに増えてい って28 日、1 カ月経つと1,000 人ぐらいになるだろうというような推定をしています。

新型インフルエンザの目標というのは、パン デミックを遅らせるという、なるべく蔓延しな いように規制するということで、最初の10 日 が4B 相当。その次の10 日が5B 相当というこ とで、こういうプランを立てています。

それから、さらに増えていって、5B のとこ ろでは県立病院が重症者で入院が増えていきま すと、そのほかの県立でしたら一般の病床、そ れから公的な医療機関ということで那覇市立、 赤十字、それから琉大というふうなことでお願 いをしていて、それぞれ、この時期まではなる べく個室ケアでほかの人に感染させない、隔離 対応なんですけれども、その病床数が大体100 程度までというふうに考えております。

これが今までの状況になっています。県内で 1 例目が発生したら、マスコミの方との協調で はないですけれども、大体こういうような形で 発表するとか、あるいはどういう中身でやると いうのはまた改めて話し合いをすることになる と思います。

福祉保健部の体制は、宮里統括監がマスコミ の窓口としてお任せをしている状況です。県内 から感染者が出ないということは考えられない と思いますので、その準備を十分したいという ことを考えております。私からの情報提供は以 上です。

質疑応答

○司会(玉井) どうもありがとうございま した。

マスコミのほうからご質問があれば、お受け したします。

○大城(エフエム沖縄)

エフエム沖縄の大城 ですけど、糸数先生、 最初の件で確認なんで すが、今、季節性のイ ンフルエンザ、新型イン フルエンザにかかわりな く、あがってきた検体す べて検査されているということなんでしょうか。

○糸数(県福祉保健部) 今週から急遽やっ たのは、先生方のところでA 型簡易キットでA 型になった人の検体をすべてというか、50 検 体ぐらい集めるという目標でやっています。全 数把握に近い状況です。インフルエンザは通常 58 の定点の先生方から毎週ご報告を受けると いうことでやっているんですが、この状況は新 型インフルエンザは紛れ込みもあるだろうし、 どういう株が流行っているからしっかり分析す る必要があるということで、初めて全数の把握 というのを行っているところです。

○玉城(琉球新報)

琉球新報の玉城です。

今、糸数班長の話に もあって、おそらく私 も県内での発生は避け られないんだろうなと は思うんですけれども、 そうなったときに本当 に医療が大丈夫なのかというのがとても気にな っています。というのは、実は私は県内の急性 期病院を取材させていただいているんですけれ ども、特に休日とか夜間とか、本当に救急が溢 れるような状況で、こんな状況でインフルエン ザが起こってしまったら本当に大丈夫なのかな というのが素朴な疑問です。今でさえも何時間 待ちというふうな救急の状況なのに、本当に大 丈夫ですというのを示してもらわないと、多 分、県民は安心できないだろうというのはすご く感じているんですが、このあたりは医師会内 部での役割分担とか、どうなっているんでしょ うか。

○糸数(県福祉保健部) インフルエンザの 患者さんがどのように増えていくかというの は、想像するしかないわけですけど、県のほう で出している方針としては、30 人までは県立 病院で対応すると、30 〜 100 人までに達した ら地区のそれぞれの救急対応している医療機関 も発熱患者の対応をしてもらう。もう100 を超 したら発熱外来も解消して、全医療機関でやるという方針が出ているわけです。30 を超えた あたりからは、本格的に増えることを想定しな ければいけないと思っているんですけど、その ときにはうちの医療機関としては、一般の救急 外来でやっていたら、まず対応できないだろう ということで、インフルエンザ対応の救急に特 化して、一般対応の救急を止めるという方針で いく予定にしています。それからもっと増えた ら一般外来を閉じるとか、あるいは入院患者の 一部をよその医療機関に移すとか、そういうス テップワイズに対応をしていこうじゃないかと いう、まだ大まかな方針ですけれども、そうい うふうな想定で今後の対応は考えております。

○玉城(琉球新報) インフルエンザ対応に 特化していって、一般外来や救急外来を止める というときに、ほかの病院との確認、連携と か、これはまた県民は普通に夜間だったら南部 医療センター行きましょうと思っていますか ら、それをどんなふうに周知していくのかとか、 ちゃんと仕分けはできているんでしょうか。

○當銘(医師会)

先ほど糸数先生が最 後のほうのスライドで、 それぞれ二次医療圏で 検討すべき事項の中で 列挙しているんですけ ど、これがまだ二次医 療圏の中でお互いに集 まって検討されていないんですね。これはやっ ぱり詰める作業というのをそれぞれの二次医療 圏で今後やっていかなければ、この話は進まな いというふうに思っています。

○糸数(県福祉保健部) 保健所を中心とし た、さっきのネットワーク、地域の先生方で話 をするということが今後必要になってくると思 いますが、今、保健所も同じようにやっている のは発熱外来をどういうふうにまわすかという のがメインになっていますけれども、入ってき たものが増えていくときに、次の蔓延期に備え るという形の、大雑把な役割でもいいですか ら、それを調整するのが保健所の役割というふ うになります。

○司会(玉井) 中頭病院で二次医療機関、 33 人〜 100 人までみないといけないというこ となんですけれども。

○宮里(医師会)

県医師会の担当理事 の宮里です。

私はちょうど1 年前に 理事になってこの役目 を受け持ったんですけ れども、昨年の6 月か7 月頃に糸数班長と委員 会をもちまして、その頃のWHO の予測も、そ れから国立感染症衛生研究所の予測も、早くて 今期の冬だろうと。しかも鳥インフルエンザだ ろうという想定だったんですね。さあ、これか ら皆さんやりましょうねという話だったんです けれども、想定外でメキシコで豚インフルエン ザ問題が発生しました。

それから、日本は水際対策をきちんとやった つもりだったんですけれども、発生源がわから ない形で兵庫の神戸で出てしまいました。だか ら不意打ちをくらわされた形で世界でも日本で も発症している状況です。今、日本国中おそら く対応に四苦八苦している段階だと思います。

それで急遽、大阪で出た直後に宮城会長、そ れから糸数班長と宮里統括監、それから各地区 医師会の感染症担当理事を招集しまして委員会 をもちました。基本的にはまだ豚インフルエン ザということでしたけれども、情報的には国の 対策ガイドラインに沿って動きましょうと。そ れから、二次医療圏の単位で動きますよという ことで確認をしまして、私たちは中部地区医師 会なんですが、5 月1 日に中部保健所の招集で、 中部地区医師会の会長、副会長、それから感染 指定病院の中部病院の副院長と感染症専門家、 それから3 つの救急病院、中頭、中部徳洲会、 ハートライフの院長が集まりまして会議をもち ました。

その4 つの救急病院に対しては、発熱外来を 設置するに対しては、その翌日にもすぐに中部保健所から完全防護服が120 着ずつ届けられて おります。その席で、中部病院の遠藤先生から 院長同士で決めても動かないから、実務者会で やりたいという話があって、5 月11 日に4 救急 病院の救急診療部長と、感染症の専門家と感染 症認定看護師が集まって対策を話し合っており ます。

その中で、これは災害の扱いですので、基本 的には行政のお仕事なんですね。糸数先生のお 仕事で、医師会がやらないといけないことと、 それから病院がやらないといけないことが定め られておりまして、病院がやらないといけない ことというのは、院内感染を極力防いでくださ いと。ですから発熱外来をするにしても、接触 がないようなやり方をしてもらいたいというこ とです。

それから、地区医師会がやらないといけない お仕事というのは、発熱外来に輪番制で応援に 行くと。それから、精神科とか、ガン治療だと か、透析だとか、そういうことをしないといけ ない病院がありますので、そういうところはイ ンフルエンザを見なくてよろしいですけれど も、でも空いた時間は往診とか、慢性期には軽 い人たちは帰されますので、その帰された人た ちがずーっと軽症かということはわかりません ので、一応WHO の報告では0.4 %の死亡率が 出ておりますので、1 人暮らしの人とか、お年 寄りとか、帰した人たちを訪問したり、往診し たりしなくてはいけないと。これが医師会の仕 事です。そういうことを確認して動いていると ころです。

新型インフルエンザに関しては恐怖感ばっか りが忍び寄るところがあるんですけれども、感 染力と毒性という意味では、幸いなことに毒性 がどうも弱いらしいと。幸いなことにタミフ ル、リレンザが効くらしいと。それから、幸い なことに沖縄は梅雨入りをしたということで す。幸いなことに沖縄は鉄軌道がないというこ とがありますので、糸数先生がおっしゃったよ うに、沖縄県はよそと違って鉄軌道がない分、 移動が少ない分、外出をきちんと守ってくれれ ば、ほかの県と違って爆発的に増えないだろう という想定もされております。

ただ、弱毒性とはいえ0.4 %という死亡率を 発表されていますので、極力死人を出さないと いう。これで100 点満点で済むとは思っていま せんので、最悪死人を出さないという目標とい うのを掲げないといけないと思います。

○野原(医師会)

広報委員の野原です。

一番根本的なレベル で、個人的に意見はあ るんですけれども、こ れがまず今の新型が強 毒じゃないんですね。 弱毒型で、もしかした ら季節性と一緒かもしれない。そんなものは法 律を変えるだけで終わりなんですよ。

そこの問題と想定したのが違っている、法律 が合わないだけで、ここ数日で結果が出ると思 います。出れば普通のインフルエンザです。

強毒じゃなければ別に普通のインフルエンザ ととればそんなに社会生活を潰してまでやる必 要があるかという意味は考えてもらいたいと思 います。0.4 %が最高で、日本のほうはもっと 正確に出てくるはずですから。多分もっと下が っていくはずですね。実際、鳥型が怖いんであ って、それと一緒くたにしないでほしいと思い ますね。

○司会(玉井) 糸数先生、方針転換が今週 末にあるんですか。

○糸数(県福祉保健部) 5 月18 日月曜日 に全国知事会というのがありました。橋下知事 とか、発生しているところの対応について、こ れ以上軽症者を入院させるという法律をいつま で続けるのか。それを受けて国のほうも、軽症 であれば家に帰っていいですよということにな りました。これはまさに感染症の法律に合わな いことを国が認めたことになります。

○下地(医師会)

ふれあい広報委員の 下地といいます。内科 を開業しています。

本当に病原性が低い ということに関しては、 野原先生の言うように あまり恐れないでいい と思うんですが、私が一番危惧しているのは感 染拡大期までは結構いろいろ対策が練られてい るんですが、蔓延期になったときに診療所がど うやって対応していくかというのが大きな問題 だと思うんです。

罹ってもおそらくあまり心配はないと思うん ですが、ただ、次々と医療従事者が罹っていく と、医療機能ががくんと落ちて、これは混乱の もとになるので、診療所におけるインフルエン ザの患者さんを診ていく。あるいは診ていなく てもそこで防御しなくてはならないと思うんで す。軽い患者さんが来たり、潜伏期間の患者さ んが来たり、そのようなときの感染防御をどう するか。そういう診療所における蔓延期の感染 防御をどのようにやっていくかというガイドラ インみたいなものをつくって、診療所に徹底さ せていくことをやらないと、次々と医療従事者 が罹って診療できなくなっていく可能性があり ます。患者さん同士の感染も当然、診療所は空 間が狭いですから、それはいろいろ工夫しなが らやってはいるんですけど、両方、診療所の対 策というのはとても今後重要じゃないかなと思 っております。そういうガイドラインというの を今後、厚生労働省とか医師会でつくっていく 予定というのはあるんでしょうか。

○宮里(医師会) 今のところ医師会として は、鳥インフルエンザの想定で話が進んでいま したので、輪番制で協力していただくと。そこ までの議論しかしてないです。

○中田(医師会)

子供と小児科は車で 診てそんなに問題ない です。あと、男の人も 問題ないです。問題は 女性です。女性を車の 中で診るというと、怒 り出すというか、逆に パニックになるというか、訴えられる可能性も ある。その人たちをどうするかというのが診療 所で解決できない問題。

それとあと1 つ、下地先生がおっしゃったよ うに、診療所の規模といいますか、駐車場がそ んなにとれない。特に那覇地区などは診療お断 りみたいな形でやらないといけないのではない かという想定もあると思います。というのは、 多くの診療所は感染者が来たときに別の部屋が ないんです。だからそのときに「私たちは診れ ません」と貼り出しした場合に、マスコミから、 厚生労働省のほうでも非常にバッシングになり ましたね。これは本当に現実です。私も東京の 診療所を見学に行きますけど、部屋がないんで す。そのときに「診れません」と出したからこ れは許せないとなったんですね。那覇地区の先 生方みんな壊滅すると。そういう意味でマニュ アルというのが必要じゃないかと思います。

診れないのは、診る気がないんじゃなくて、 診れないんです。そういう意味で診れるところ と、ある程度線引きもしてあげて、あと、先生 がおっしゃったインフルエンザ対策で車で診る というのも全員できるかどうか。あと、女性の 場合どうやって診るかの工夫が思いつきませ ん。もし保健所で思いついたら、あるいはマス コミの皆さんが思いついたら教えていただきた いと思います。

○野原(医師会) もう1 つは、基本的にこ れは一般的に飛沫感染なんですね。空気感染じ ゃないんですね。だから本当は割合簡単に触ら なければ部屋に入ることはできます。患者さん を診た後でも。ですから不可能ではありません よということですね。

○下地(医師会) 診療所でも飛沫感染と接 触感染をいかに徹底的に防御するかということ で、マスクと患者さんの診察ごとに手洗いと、 あとは高頻度接触面の拭き取りとか、そのあた りはできると思うんですよね。そういうふうに やっていくと思うんですけど、今悩んでいるの は、例えば、蔓延期になって、インフルエンザ の患者さんを実際、インフルエンザ検査すると きに、その人をマスクだけでいいのか、どのく らいまで防御したらいいのかとか。看護師さん が今までやっているんですけど、看護師さんが やってくれるのか、そうすると医者がやらなく てはいけないという場合もあるし、そのあたり の防御体制というのはどのぐらいやればいいの かとか。

○宮里(医師会) 感染症の専門家のお話で すと、完全防護服じゃなくてもN95 とか、サー ジカルマスクで十分だというお話です。実際は。

ただ、今までのインフルエンザですと、例え ばうちの医療機関であれば、予防接種をして対 応します。今回はそれができないですよね。そ こが防御体制としてはちょっと薄くなるところ ではあります。

○中田(医師会) 今のでお願いしたいの は、これはマスコミの皆さんにお願いしたいの ですが、うちのところはいつも隔離しているん ですよ。発熱があったら車で診るとか。それを したら初診の患者さんの半分は怒り出すんです ね。怒り出すというか、不愉快になるという か。協力しなくなるんですよ。こんなところ二 度と来ないとかね。要するに隔離しないところ を探して歩こうとする方が多いんですよ。もち ろん物の言い方もあるかもしれませんが、内心 は面白くないという方が多いと思います。だか ら患者さん自身が感染を自分たちが広げないと いう意識、一緒に医療をしているんだという気 持ちがないといけないのでは?先ほど玉城さん がおっしゃった医療崩壊というんですか、今ま で中部病院は全部任せられたけど、この前の会 合では私たちもうできません、力がないという ことでした。

○徳(タイムス住宅新聞)

今のお話を聞いていま すと、季節性のものとさ ほど変わらないんじゃな いかという情報がある一 方で、やはりこれだけ 物々しい、テレビなんか を観ていてもすごいマス クをしていたりとか恐怖心をあおられて、一般の 市民の方々というか、私どもの読者も個人で、家 庭でできる対策というのは何なのかというのをは っきりわかっていらっしゃる方々がどれぐらいい るのかなというのをすごく思っていまして、いろ いろ調べていたりしています。今お話を伺ってい ますと、飛沫感染・接触感染ということですので、 例えば今のマスクにしても予防というよりは罹っ ている方がするのが多分ベストなんでしょうし、 それも仕方に問題があるということがありますよ ね。マスクがこれだけ売り切れている中で、例え ばうちの会社でも社内でどういう対策をしたらい いのかですとか、そういう話が出ていたりします。

例えば、先ほどの情報をみても、就学期のお 子さんたちの米国の事例をみても高かったと思 うんですけれども、例えばお子さんたちこうい う状況で感染率が高いので、まずは手洗いから 徹底しましょうとか、こういうふうな方々はマ スクをしましょうとか、優先順位であったりで すとか、家庭でできる対策みたいな、個人でで きる対策みたいなものをまずしっかり打ち出し ていただけたら、混乱も少しは防げるのかなと いうのが正直な感想なので、ぜひ教えていただ けたらと思うんですけれど。

○司会(玉井) 城間先生、今のお話に何か お答えできませんか。

○城間(医師会)

5 月17 日付けで政府 のほうから国民の対応 について、社会生活上 の取り組みについてと いうことで、関係者、 国民へ周知徹底するべきであるということで、マスクの着用とか、外 出とか通勤・通学のこと等、集会、スポーツ大 会のこととか、学校の休業のこと等、そういう 1 つ1 つ事例を挙げてどういう対応をしたらい いかということを示しているガイドラインが配 られたと思うんですけれども、これはやっぱり 医療機関だけじゃなくて、こういう形のマスコ ミの方々に情報提供するべきじゃないかなと思 っております。

○司会(玉井) こういうときこそ、マスコ ミの皆様のお力をぜひお借りして、我々が何ら かの情報を発信できるといいと思いますね。マ スクでも上手にやらないと全く意味がない。だ からちゃんとやり方を教えてあげる。そういう ことをやらないと、せっかくのマスクの意味が ない。もちろん品薄ではありますけれども。そ ういうのはぜひ我々を利用していただければと 思います。

ほかに何かありますか。

○徳(タイムス住宅新聞) 予防策としての 優先順位ですね。

○司会(玉井) うがい、手洗いだと思いま すけど。

マスクはおっしゃるとおり、これは罹ってい る人がやるのが一番効果的です。予防効果とい うのはいろいろ議論があるところではあります。

咳をしている人が、裸で咳をしているのはち ょっとよくないですね。咳エチケットについて もよく何らかの形で、案内するといいと思いま すけどね。

○和氣(医師会)

うがい、手洗いにつ いてですが、うがいを 強調するのは日本だけ で、マスクをしましょ う、手洗いしましょう というのは世界中で言 われていますけど、う がいについてはどうなんでしょう。

○司会(玉井) そうですね。あまり効果が ないという報告もありますね。薬剤を使うの もあまり意味がないということも言われてい ますね。

○喜久村(医師会)

那覇市医師会の喜久 村です。今情報が非常 に錯綜して不安感があ るんですよね。もうち ょっとそれを整理して 流してほしいというこ となんですけど。端的 に言えば、医者の側もそういう不安感があって 勉強会をしました。糸数先生を呼んで、いろい ろ防護服の使い方とか教えていただいたんです けど、医者も非常に不安があって理事会を緊急 で開いたりしました。糸数先生の「二次医療圏 で検討すべき事項」で、「意思決定システム」、 医師会長、それから県立病院の先生とか、保健 所の所長とか。決定したいことをどういうふう に流すかというのはまだ検討されていないよう です。病院がパニックにならないように対応し なければいけないということも含めて、システ ムとしての情報の管理をしていただきたいとい うことですけど。

○糸数(県福祉保健部) 先生がおっしゃる ように定期的に情報を決められたルートで、こ れは公式の情報ですよということで、先生方あ るいは県民の皆さんに流すような仕組みをつく っていきたいと思っております。

○照屋(医師会)

ふれあい広報委員の 照屋です。現時点で、 南部地区医師会では、 危機管理に対する委員 会を3 回開催しており ます。

先程、ホットライン の話が出ましたけれども、南部地区医師会の決 定事項として、県立南部医療センターの院長・ 南部福祉保健所長・南部地区医師会の会長、こ の3 人の先生方をホットラインでつないで、患 者発生数が30 名〜 100 名を超えるか否か、若干ファジーになるかもしれませんが、十分協議 して、その後の判断をして頂きます。その時点 で発熱外来を設置する予定の6 病院が早々に動 くということになります。また、診療所のおい ては、南部保健所と連携を取りながら、発熱外 来設置病院へ紹介するということになります。 しかし、小児科・産婦人科・透析患者に関しま しては、開業医に協力を求めるという対応策を 検討しているところです。そして、感染拡大期 における地域支援病院の発熱外来での対応が困 難になった場合、満延期(パンデミック)の対 応となりますので、季節性のインフルエンザと 同じ扱いとなり、一般医療機関でも診療するべ きであるということを委員会の中で確認いたし ました。

○糸数(県福祉保健部) 関西地区で、蔓延 期に入ると、措置入院無しです。あとは重症 か、軽症かをトリアージして、重症だけ入院さ せる。蔓延期としてとらえています。

○野原(医師会) 手洗いだけじゃなくて、 できるだけ顔を触らないようにというのは言わ れていますのでね。

○大城(エフエム沖縄) いろいろな医療体 制と国内早期発生期と拡大期ということで、医 師会と県のほうでご協力いただいて態勢が整い つつあるという話を伺ったんですけれども、これ がマスコミにどのように伝わってくるのかという あたりをもう少し詳しく教えていただけないでし ょうか。

結局、時期によって、診ていただける病院が 違ってくるわけですよね。そうなったときにそ の情報を私たちは伝える必要があると思うんで すけれども、そのあたりの情報というのはどこ 経由でどう伝わるのかというのが気になるとこ ろなんですけれども。

○糸数(県福祉保健部) 私たちが今やって いる発熱外来というのは、一般の方が熱がある からみんなそこに行くという性質のものではな くて、その人の行動歴とか接触歴から、この人 は熱があって、しかも感染が疑われると先生方 が判断して、紹介された患者が行くというふう な位置づけなんです。それの情報については関 係する医師会の先生方にこういう状況があれば 保健所を通して発熱外来を紹介してください と。基本的には発熱外来というのは紹介された 患者が行って、そこで新型かどうかというのを 判定するというふうな場所ととらえています。

ですから、こういう仕組みであることはもち ろん伝える必要はありますし、これによって県 民がじゃ自分も熱が出たから行こうと誤解され ている方がいれば、それはうんと説明しないと いけないと思っていますが。詳しい医療機関 は、今、こことここをやっていますということ を多分流さないと。保健所が発熱情報センター じゃないですけど、いろんな情報が集まってき ますので、保健所が振り分けをするというふう なことをやっています。

○司会(玉井) では、今どこに行っていい のかと聞くのは糸数先生でいいわけですよね。

○糸数(県福祉保健部) 私も班長たちとい つもメールでやりとりをしていますので、地区 の情報は入ってきます。例えば今南部だったら こういうところでやっていますよとか、あるい は中部は中部病院だけですよということは、こ ちらの情報として入ってきます。

○司会(玉井) その情報は多分、適当にと ってしまうと大変なことになる可能性があるの で、慎重に扱っていただいて確実な情報を流し ていただかないと、そこで感染を爆発させてし まうということにもなりかねませんので、慎重 に扱ってください。

○久田(QAB)

Q A B の久田と申し ます。

今の話に関連するん ですけれども、もう県 内に入ってくるのは避 けられないという糸数 先生のほうからのお話 でしたけれども、こういう状況になってくる と、各マスコミから県とか保健所に取材の電話 なり、そういったものがかなり増えてくると思うんですが、情報を今慎重に扱ってくださいと いうお話もありましたし、何か一律で記者発表 といいますか、共通の情報を各社が持つような 場所とか、そういうものが必要じゃないかなと 思うんですが、いかがでしょうか。

○司会(玉井) 検討されたほうがいいかと。

○糸数(県福祉保健部) 渉外担当とかメデ ィア担当は、県内に発生したらまたその中で組 み替えがあると思いますので、定期的に情報提 供を公平にというか、マスコミの方々に記者発 表をやることになると思います。今は紙で、昨 日の相談件数はこうでしたというのをやってい ますけれども、毎週ごとにいろんな動きがあり ますけれども、そういう情報はすべて統括のほ うでまとめて皆さんに提供することになってお ります。

○宮里(医師会) 基本的には国の考え方と しては災害時対策なんだということで、第1 号 が発生しましたというアナウンスを県庁からま ず発してもらわないといけないし、それから、 拡大期に入りましたというアナウンスもしてい ただかないといけませんし、蔓延期に入りまし たと、アナウンスしてくれるものだと、もちろ んそういうふうに解釈していますけれども、そ れを受けて医療体制はこう変わりますという準 備を私たちはしているだけの話ですよね。

だから感染期は、県立病院の感染指定病院で 対応します。それから、拡大期においては保健 所ごとの二次医療圏の救急病院なり地域支援病 院が行いますと。それを過ぎたら全医療機関で やりますということです。その節目節目では当 然、糸数先生から記者会見してアナウンスがあ ると思います。

○糸数(県福祉保健部) 広報課のほうが記 者会見のセッティングをして、知事と、専門的 な統括監が皆さんに発表することになると思っ ております。

○司会(玉井) こういう申し合わせができ ただけでも、この懇談会をやった意味があるの ではないかと思っております。

今後もぜひ連絡を密にして、これこそマスコ ミとの懇談会及び医師会が機能するべき、非常 に大事な局面であろうかと思っておりますの で、ぜひご協力をお願いしたいと思います。

どうもありがとうございました。