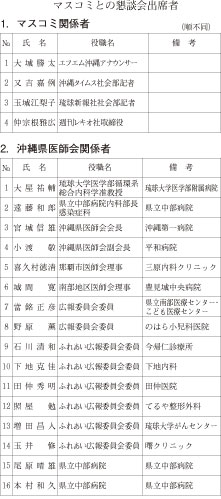

平成20 年度第5 回マスコミとの懇談会

「医師不足について」

理事 玉井 修

平成21 年3 月12 日(木曜日)午後7 時から 沖縄県医師会館においてマスコミとの懇談会が 開催されました。今回のテーマは「医師不足に ついて」であります。離島医療や産婦人科医療 など、沖縄県における医師不足は医師の絶対数 の不足を基本としながら地域偏在、診療科にお ける需要不均衡などがその原因と考えられま す。まず、県立中部病院の遠藤和郎先生に沖縄 の医師養成の歴史から現在の離島医療圏に対す る人材確保の現状などについてご報告いただき ました。更に琉球大学医学部の大屋祐輔先生に は女性医師の就労支援や、新臨床研修医制度発 足に伴い今後レベルアップした後期研修(専門 研修)に繋ぐ事の大切さをお話いただきまし た。現在琉球大学医学部附属病院を中心とした RyuMIC グループ、県立病院グループ、私立病 院を中心とした群星(むりぶし)グループの3 つの研修病院群が切磋琢磨し、全国でも有数の 臨床研修医を抱える沖縄県は、医師不足打開の ために大きなアドバンテージがあります。しか し、今後若い医師達が永くこの地で医師として 成長していくためには3 つの研修グループが協 力しあい、補完し合いながら、医師育成の大き な器を作っていく必要があると思われます。マ スコミからも全島一体型の医師養成に対して大 きな期待が寄せられました。県医師会として も、3 つの研修グループ間の相互協力を実効あ るものにしていくための様々な試みを行ってい く必要があるでしょう。

懇談内容

「沖縄の医師不足にどう対応するか?」

沖縄県立中部病院 感染症内科・内科部長

遠藤和郎

1.はじめに

医療費亡国論にはじ まる我が国の勤務医不 足は、さまざまな取り 組みにも関わらず解決 の兆しは見えていない。 勤務医不足の原因追及、 責任の所在などを語るのは評論家に任せ、臨床 医そして研修指導医として考えてきた「沖縄県 だからできる医師不足解消」の具体案を述べて みたい。

2.沖縄の医療と沖縄県立中部病院の歴史

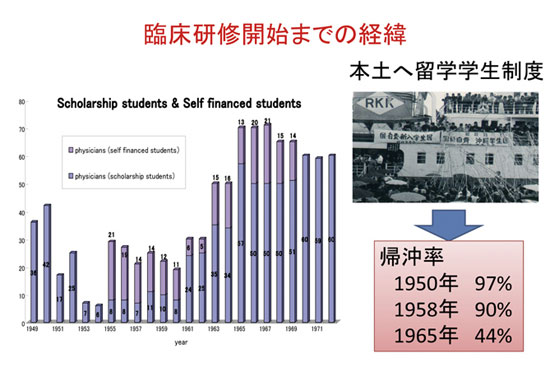

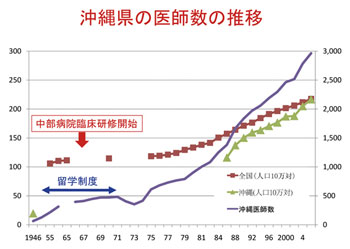

沖縄の医師不足は第二次世界大戦から始ま る。大戦前の1943 年には163 名いた医師が、 戦後の1946 年には64 名まで減少していた。沖 縄県は1946 年から本土への留学学生制度を立 ち上げ、医師の確保を試みた(スライド1)。本 土に留学した医学生の帰沖率は、1950 年には 97 %であったが、1965 年には44 %まで低下し てしまった。その理由のひとつに、帰沖後に十分な研修を受ける施設がないことがあった。 1964 年にハワイ太平洋軍司令部から派遣された Dr.Yamauchi は、沖縄住民の劣悪な医療環境を 強烈に批判し、医師育成のために以下の3 点の 必要性を提言した。1)臨床研修病院の設置、2) 医学図書館、3)医学部の設立。この提言がもと となり、1966 年に琉球政府立中部病院が旧具志 川市に移転設立され、翌1967 年に臨床研修制 度が発足することとなった。

スライド1

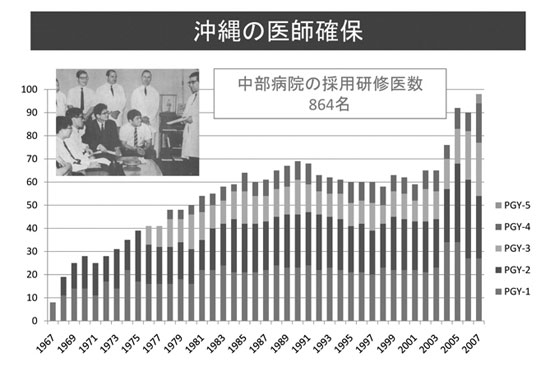

3.沖縄の医師不足は解消されたか

県立中部病院で採用した研修医数は、2007 年までの31 年間で864 名となった(スライド 2)。研修修了者762 名のうち、研修終了後に沖 縄県の医療に携わった医師は、県内出身者437 名中395 名、県外出身者325 名中171 名、全体 では74.3 %となる(スライド3)。現在、沖縄 県の医師数は約3,000 名となり、人口10 万人 当たりの医師数も1946 年の19.6 名から216.7 名となり、ほぼ本土並みとなった(スライド4)

スライド2

スライド3

スライド4

4.医師不足の本質とは

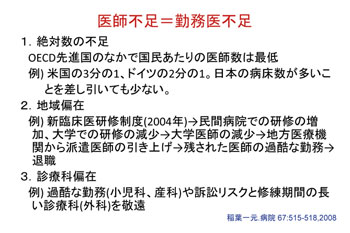

では、沖縄県の医師不足は解消されたのか (スライド5)。今でも離島病院の院長は全国行 脚して医師確保に努めている。あらゆる努力を 重ねるにも関わらず、脳外科、耳鼻科、さらに 産婦人科などはしばしば診療の継続が危ぶまれ ている。久米島病院の医師不足は恒常化してい る。本島に目を向けてみると、北部地区の産婦 人科勤務医不足は、今だに根本的な解決には至 っていない。

スライド5

稲葉氏は「医師不足は勤務医不足である」と 喝破している(病院67:515-8,2008)(スライ ド6)。その根源は医師の絶対数不足にあるこ とはすでに多くの識者が指摘していることであ る。2 つ目は地域偏在である。新医師臨床研修 制度が医師の偏在の原因であるとの意見があ る。新医師臨床研修制度は、絶対的な医師不足 を顕著化させる引き金になったにすぎない、と 著者は考えている。同時に大学病院の研修方法の見直しと、市中病院の自立と自律を促すきっ かけとなった。2010 年度からの研修制度の変 更は、大きな痛みを負いつつ、変わり始めた大 学病院の研修改革に水をさす改悪であり、残念 でならない。3 つ目は、診療科偏在である。過 酷な勤務を強いられ、訴訟リスクの高い小児科 や産科は敬遠される。さらに長い修練期間が必 要にもかかわらず、専門性を認められにくい一 般外科の希望者は減少傾向にある。

スライド6

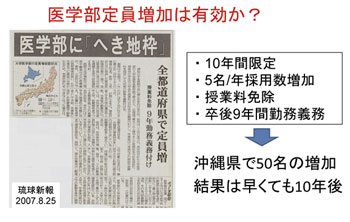

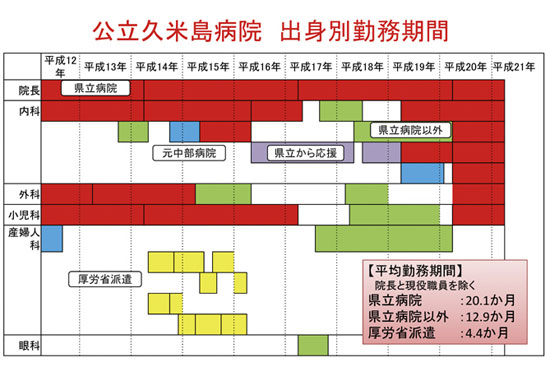

では沖縄県の医師不足を誰が解消してくれる のだろうか。国は助けてくれるのか?小池沖縄 担当相(2006 年当時)が約束した産婦人科の 防衛医官は10 か月で引き揚げた。医学部定員 の増加である「へき地枠」は、10 年間限定で 計50 名の採用のみある(スライド7)。この効 果が出るのは10 年後であり、診療科偏在を解 消できるかは不明である。大学はどうか?研修 医の残っていない大学あるいは医局は、大学で の診療維持が精一杯で医師を派遣したくても出来ない。では、全国公募は有効か?公立久米島 病院で何とか継続的に医師が派遣できたのは内 科のみであった。その内科医のほとんどは県立 病院出身者であった(スライド8)。開設時の平 成12 年から平成21 年までの各医師の平均勤務 期間を調査してみた。院長と現役勤務者を除く と、県立病院出身者20.1 か月、県立病院以外 (主に県外病院や公募) 12.9 か月、厚労省派遣 4.4 か月であった。県内病院出身医師は沖縄の 医療に精通しており、より安定した勤務状況が 得られやすい。

スライド7

スライド8

沖縄の医師不足の解消は、誰にも頼ることは できないと、はっきり認識すべきである。我々 の選ぶべき方策は、沖縄で研修医を採用し、沖 縄で育て、そして沖縄に貢献する医師とする 「地産・地育」しかないのである。

5.選ばれる病院になるために

多くの成熟した医師は、それなりに腕に自信 を持ち、ある程度の不自由を覚悟すれば、「ど こでも食ってゆける」自負心を持っている。す なわち医師は勤務先を自由に選択できるのであ る。したがって優秀な医師を採用するために は、医師が働き続けたくなる環境作りが重要と なる(スライド9)。医師が働きたくなる職場を 作るために、まず医師の特性を知る必要があ る。前述の稲葉氏の論文を引用する。医師と は、高度な教育を受けた技術研究者である。自 分の技術や知識を向上させるためならば努力と 時間を惜しまない。勤務地や報酬は一定以上ならばこだわらない。医師を志した使命を貫くた めには、日々の過重労働に耐える。しかし管理 者や患者、住民に認められていないと気づいた 瞬間、自分がそこで働くことの意義ややりがい を見失い、立ち去ってゆく。

スライド9

医療崩壊、そして医師不足の本質は、勤務医 を単なる労働力と捉えるか、あるいは地域医療 を支える仲間であり、限り ある医療資源と捉えるか にかかっている。

では医師に選ばれる病 院とは、どのような施設 であろう。研修医や若手 医師にとっては、症例の 豊富さ、優秀な指導医の 存在。専門医を目指す者 にとっては、資格修得可 能施設と修得に必要な技 術とスケジュールの提示。 女性医師には勤務時間の 優遇や保育所の設置が望 まれる。

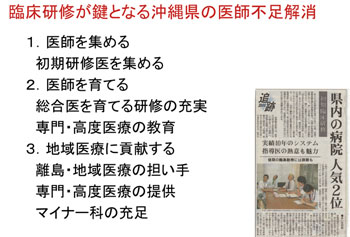

6.臨床研修制度が医師不足解消のカギとなる

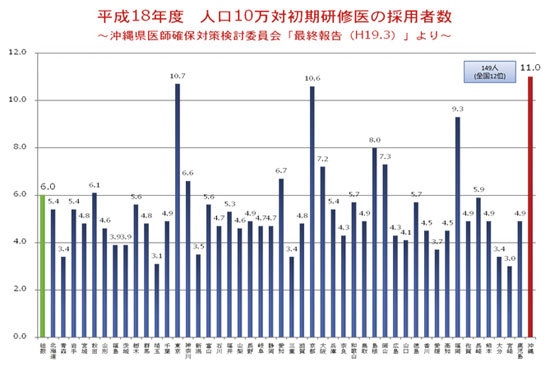

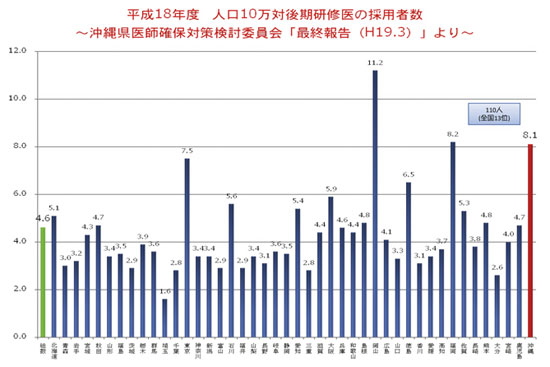

沖縄県においては、歴史と伝統のある臨床研 修の文化がある。現在3 つの研修プログラムが あり、教育熱心な指導医が多数存在する。それ ぞれのプログラムは得意分野を持ち、総合医教 育、救急医療の充実、専門・高度医療の教育、 マイナー科医の育成。そして沖縄県の特徴とし て、ジェネラル・フィジシャン(総合医、一般 外科医、一般小児科医など)としての知識、技 術、人間性を磨くことのできる離島医療の存在 が上げられる(スライド10)。このような全県 的な臨床研修の充実が、地理的ハンディキャッ プを超越して、東京都に次ぐ全国2 位のマッチ ング率を誇り、人口10 万人対初期研修医の採 用者数は全国1 位となっている(スライド11)。

スライド10

スライド11

7.離島医療支援の現状

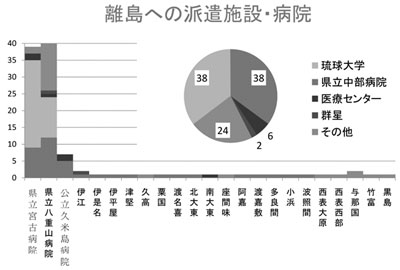

沖縄県には3つの離島病院と20の診療所がある(http://www.ritoushien.net/clinic/)。 平成20年度における離島医療機関への派遣施 設と病院を調査した(スライド12)。98 名の離 島医療施設勤務者のうち、琉球大学および県立中部病院出身者が38 名づつ、南部医療センタ ー・こども医療センターから6 名、群星出身者 が2 名、その他24 名であった。離島診療所医 師21 名中12 名が中部病院出身者であった。

スライド12

8.研修医は何を希望しているか

初期研修の充実した沖縄県においては、後期 研修医の採用数も多く、平成18 年度は110 名 となり人口10 万人対後期研修医の採用者数は 全国3 位となっている(スライド13)。平成20 年度の後期研修医数(3 〜 5 年目、琉球大学の 医局員として登録されている者を含む)は全県 で208 名となった。

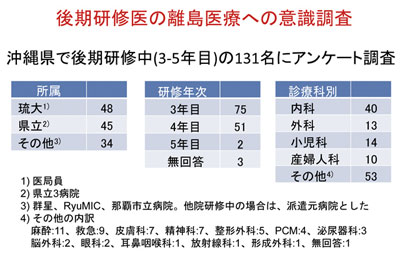

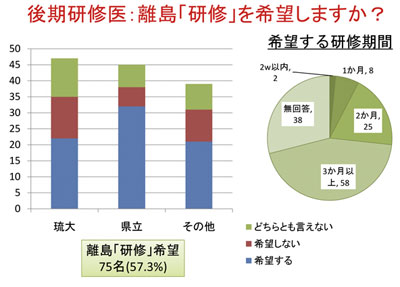

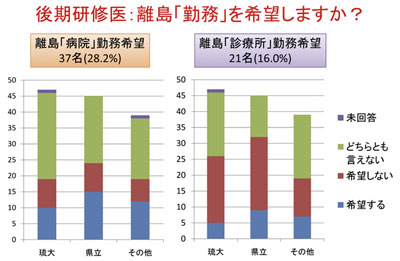

そこで平成20 年に後期研修医に対し、離島医療についての意識調査を行った。回答者は 131 名で、回答率は63.0 %(131/208 名)で あった(スライド14)。離島医療機関での研修 を希望する者は75 名(57.3 %)であった。離 島での研修が義務づけら れている県立病院でその 希望者が多いのは当然と して、琉球大学や群星な どでも希望者が半数程度 いることが分かった。ま た希望する研修期間も2 か月以上の長期を望んで いた(スライド15)。次に 後期研修終了後に離島で の勤務を希望するかを問 うた。離島病院(県立宮 古病院、県立八重山病院、 公立久米島病院)での勤 務を希望するのは3 7 名 (28.2 %)、離島診療所に勤務を希望する者は21 名(16 %)であった (スライド16)。

スライド13

スライド14

スライド15

スライド16

9.後期研修プログラムが生命線

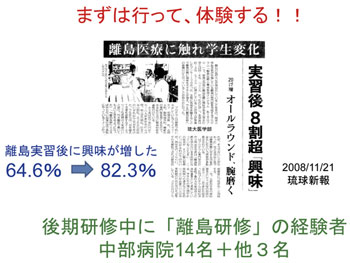

より多くの研修医が離島研修を希望し、さら に離島で勤務するようになるためにはどのよう な研修プログラムを作成すべきだろうか。琉球 大学が医学生時代に離島医療を体験させること で、離島医療への興味が64.6 %から82.3 %に 増加したと報告している。離島と言う未知の医 療環境を早期に体験させることの重要性を示し た結果である(スライド17)。平成20 年度の 後期研修中に離島研修を経験した研修医は、県 立中部病院研修医が14 名とその他プログラム 3 名のみであった。

スライド17

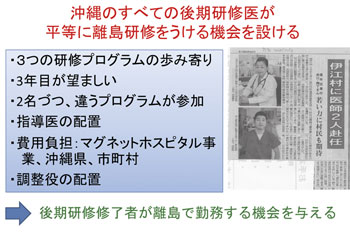

すべての研修プログラムの後期研修医が離島 研修を受ける機会を設ける。これにより研修の さらなる充実と沖縄の医療の充実が得られる。 その具体案を提示する(スライド18)。

スライド18

【研修プログラム】

1)各研修プログラムの3 年次研修医に、離島研 修希望者を募る。県立病院は原則全員とす る。研修期間は2 カ月間とする。

2)離島3 病院(県立宮古病院、県立八重山病 院、公立久米島病院)に2 名づつ研修医を派 遣する。

3)研修医はひと月ずらして派遣する。これによ り、先に派遣された者が、後から来た研修医 に、その施設のシステムを教える。

4)派遣される研修医は、異なる病院あるいは研 修プログラムとする。

【本研修プログラムの利点】

1)研修医は、2 年間の初期臨床研修の達成状況 を確かめることができ、後期研修中の目標設 定が明確化される。

2)他施設の研修医と交流が生まれると同時に、 「他流試合」により良質な競争が生まれる。

3)沖縄の自然を楽しみ、人柄に触れ、そして離 島医療の現状を体感できる。

4)研修医同士がそれぞれの研修プログラムを比 較する機会となり、各プログラムの改善のき っかけとなる。

5)離島病院では、人的支援が得られる。同時に 研修医教育を通して、病院が活気づく。指導 医は自己学習の新たな動機づけとなる。

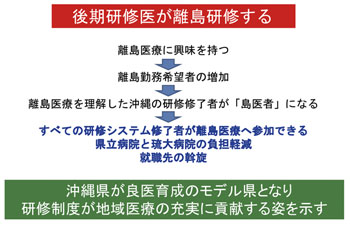

6)後期研修終了後に、離島医療を理解した「島 医者」として勤務を希望する医師が増える可 能性がある(スライド19)。

7)離島病院の病院長は、研修医のやる気、実力、人柄などを判断でき、将来の採用に際し 有用な情報源を得ることとなる。

8)県立病院と琉大病院の離島への医師派遣の負 担が軽減される。

9)後期研修修了者の県内での就職先となる。

スライド19

【検討を要する点】

1)指導医の派遣:比較的多人数の医師を抱え、 県立病院および琉球大学病院から恒常的に医 師が派遣されている宮古、八重山病院では指 導医の確保はある程度可能である。医師の定 着が得られにくい久米島病院での対応が必要 である。

2)研修医の派遣費:派遣元の研修病院と研修先 の離島病院との間で、明確な契約を結ぶ。離 島への派遣は、診療応援ではなく、研修であ る。したがってその負担は両者の折半である べきと考える。同時に離島医療の支援と継続 的な医師確保の目的を含んでいる。したがっ て、県または国からも積極的な支援が望まれ る。医療提供体制の充実を目的とした「医師 派遣等推進事業」を、県が率先して県立病院 以外にも導入すべきである。

3)派遣システムの調整役が必要:本システム は、3 つの研修システムの協力のみならず、 離島病院との調整が必要となる。「沖縄の医 療に貢献し、日本の医療を支える良医を育て る」を共通の理念とし、福祉保健部、病院管 理局、さらに医師会が協力しなければならな い。そのためには、まとめ役としての部署の 設定が必要となる(スライド20)。

スライド20

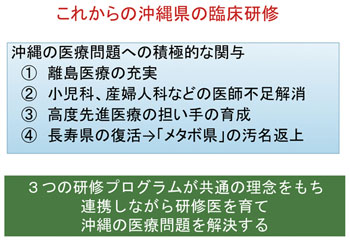

10.沖縄だからできる医師不足解消

これからの沖縄の臨床研修は、単に優秀な若 手医師を育てるだけに止まらない。研修医教育 を通して、沖縄の医療問題を積極的に解決して ゆきたい(スライド21)。具体的には、1)離島 医療の充実、2)小児、産婦人科などの医師不足 解消、3)高度先進医療の担い手の育成、そして 4)「メタボ県」の汚名を返上し、長寿県の復活。

沖縄は誰もが認める研修王国である。この勢 いをさらに安定、強固にするためには、地域に 根差し、地域に貢献しているという「実感」を 研修医に体験させる必要がある。その切り口と て、後期研修期間における離島研修は極めて有 用な手段となる。

スライド21

3 つの研修システムと福祉保健部、病院管理 局、そして医師会が、「沖縄の医療に貢献し、 日本の医療を支える良医を育てる」を共通の理 念として掲げ、連携しながら沖縄の医療問題を 解決してほしい。

本誌の要旨は第107 回沖縄県医師会医学会総

会シンポジウム(平成21 年1 月17 日)で報告

した。図表の作成にあたり、沖縄県医師会事務

局のご協力を頂きましたことを深謝いたします。

以上

いわゆる「医師不足問題」について 〜琉球大学の取組も含めて〜

琉球大学医学部循環系総合内科学准教授

大屋祐輔

わが国における いわゆる「医師不 足」には、1)医師 の絶対数の不足、 2)病院での必要医 師数の不足、3)地 域偏在による不 足、4)診療科に属する医師の需給不均衡 による不足が挙げられる。

1)医師の絶対数の不足

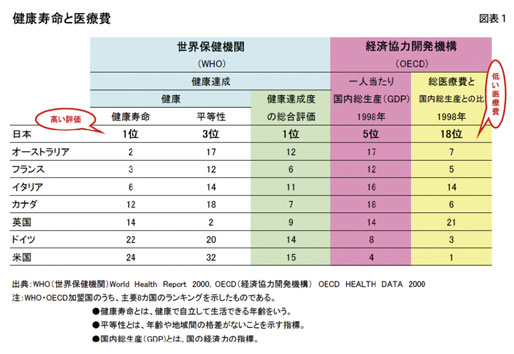

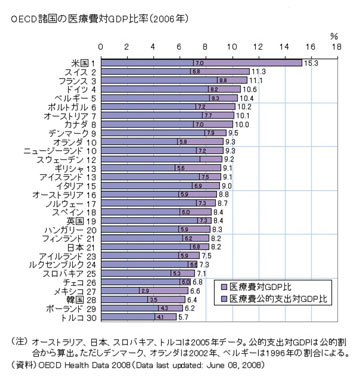

2000 年に発表されたデータによると、わが 国の健康寿命はWHO から世界で最も高いと評 価されているが、OECD(経済協力開発機構) 加盟国中で国内総生産に占める医療費の割合は 18 位、2006 年の発表では、国内総生産に占め る医療費の割合が21 位に落ち込んでおり、低 い医療費で国民の健康が保たれていることが分 かる。

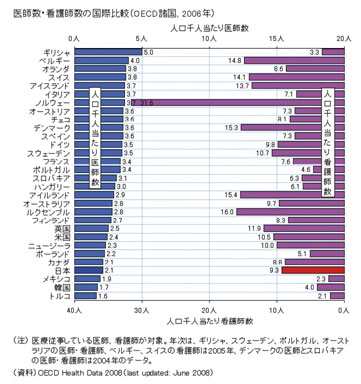

人口1,000 人当たりの医師数もOECD 加盟 国平均3.06 人に対し、日本は2.1 人と平均を 大きく下回っており下位に属しているのが現状 である。

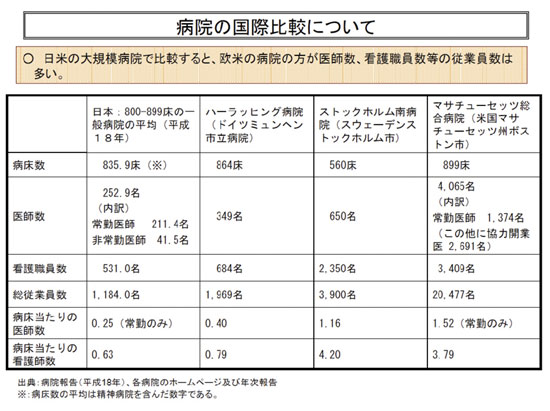

2)病院での必要医師数の不足

国際比較による病院の医師数は、米 国のマサチューセッツ総合病院(899 床)が4,065 名、スウェーデンのスト ックホルム南病院(560 床)が650 名、 ドイツのハーラッヒング病院(864 床) が349 名であるのに対し、日本の800 〜 899 床の一般病院の平均では252.9 名と明かに少ない。

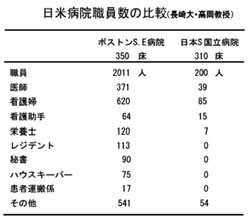

また、長崎大学高岡教授の調査によ ると、米国のボストンS.E 病院と日本の国立病院を比較した場合、病床数はさほど変 わらないが、職員の数が前者2,011 人、後者 200 人となっており、医師の数も前者371 人、 後者39 名と10 倍近い差があることが分かる。

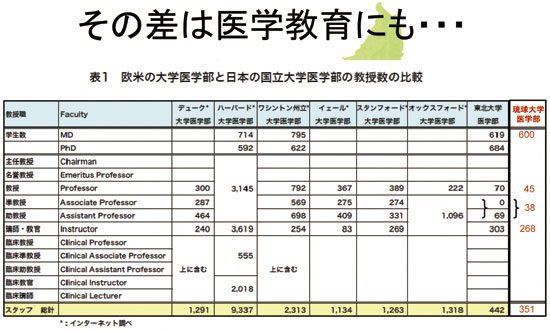

医師数の差は医学教育にも現れており、欧米 の大学医学部と日本の国立大学医学部の教育ス タッフ数を比較すると、圧倒的に欧米の大学が多いことが分かるが、わが国の中でも 琉球大学医学部は更に少ないスタッフ で教育を行っているのが現状である。

3)地域偏在による不足

都道府県別にみた医療施設に従事す る人口10 万人対医師数では、地域偏 在は計ることが難しく、離島や山村の へき地診療所や数万人規模の地域病院 における総合医の必要性と中核病院に おける専門医の必要性を分けて考える 必要がる。

4)診療科に属する医師の需給不均衡による不足

診療科によって医師の需給不均衡による不足 が顕著となってきている。

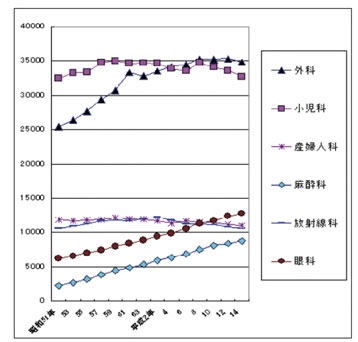

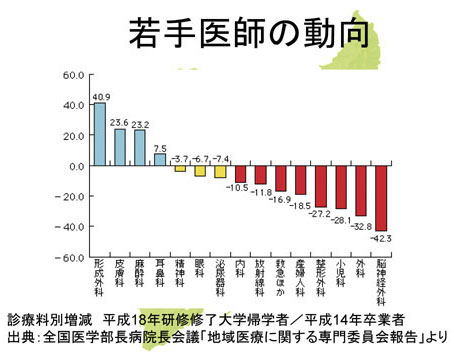

全国医学部長病院長会議「地域医療に関する 専門委員会報告」によると、若手医師の中で脳 神経外科、外科、小児科、整形外科、産婦人科等を選択する者が減少していることが分かる。

図4 診療科医師数の年次推移(出典:厚労省)

また、各学会の専門医数では、都道府県で 2.2 倍〜 15.5 倍とかなりの格差がある。

沖縄県の専門医数は全国に比べて、外科、整 形外科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、皮膚科、麻 酔科、病理科、(神経内科、血液内科、リウマ チ科)が特に少ないが、産婦人科、精神科、救 急科の専門医は比較的多い。中でも日本救急医 学会は全国一の数である。

マスコミ、識者、大学関係者が考察している 範囲で、今日における「医師不足」の背景とし て以下の要因があげられる。

・これまでの医学部定員の削減

・医療にかける予算の制限(相対的に過小)

・競争原理(米英の新自由主義)の医学教育・研修・医療分野への過誤の適応

・新臨床研修制度(マッチング)開始

・大学医学部の体力の低下 など

その「対策」とされているものとして、地域 枠や地域での勤務を義務づけた医学部定員の増 員、女性の待遇改善、海外からの招致、コメデ ィカルの活用、医師の需給規制(病院勤務を義 務づけた開業規制、僻地勤務義務、専攻診療科 選択規制)があげられる。しかし、いずれも、 実現までには時間がかかり、また議論も必要で ある。

医学部定員の増員・地域枠の設定については、 琉球大学医学部も緊急医師増員2 名、特例措置 増員5 名の計7 名が地域枠として増員された。

これから琉球大学医学部は自らの魅力と、体 力をアップさせると共に、沖縄全体での医師育 成および地域医療への取組に積極的に関与する ことが重要となるが、現状の文教予算削減、定 員削減、加えて医局員減の状況の中でこれを行 っていくことは容易ではない。

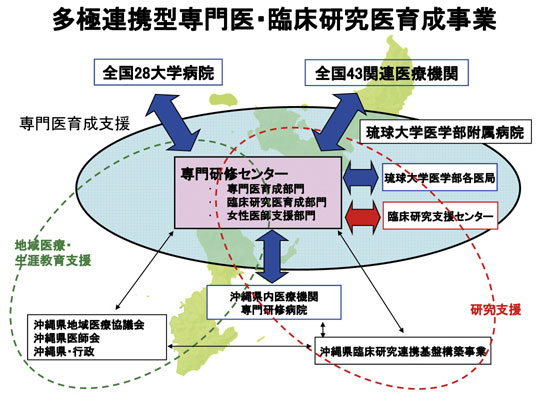

文部科学省は、医師不足対策と地域医療を支 える大学病院の機能強化のために、平成20 年 度より大学病院連携型高度医療人養成推進事業 の募集を行っており、琉球大学では、「多極連 携型専門医・臨床研究医育成事業」を応募し採 択された。(全国で28 件の応募があり、19 件 が採択された)

同事業では、専門医育成部門、臨床研究医育 成部門、女性医師・休職医師復帰支援部門、地 域支援部門(H21 年度夏以降)があり、全国 28 大学病院や県内外の約50 の医療機関と連携 して、より高度な技術や知識を持つ専門医と臨 床研究医を養成するとともに、女性医師の子育 て・復職支援や、常勤・非常勤専門医派遣、巡 回診療、検診、出張手術、出張講演会・講習会 等の地域医療支援が行われる。

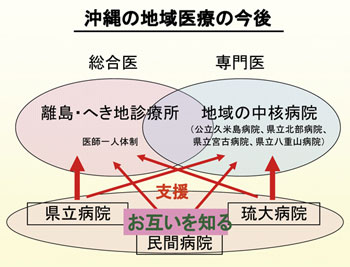

沖縄の地域医療の今後として、民間病院、県 立病院、琉大病院が互いに離島・僻地診療所に は総合医を、公立久米島病院や県立北部、宮 古、八重山病院などの地域の中核病院には専門 医を派遣し、それぞれの得意分野を尊重し、お 互いを理解し合いながら、よりよい地域医療支 援を図ることが求められる。