沖縄県喘息死0、および喘息発作による

救急受診0 を目指して−第2報−

琉球大学医学部感染病態制御学講座(第一内科)

教授 藤田 次郎

沖縄県福祉保健部健康増進課結核感染症班

糸数 公

はじめに

2007 年の統計によると、日本における喘息 死者数は2,533 人であり、近年の吸入ステロイ ド薬の普及と共に減少しつつある。しかしなが ら沖縄県において、喘息死亡率が全国平均より も高い(厚生労働省人口動態統計)ことが継続 して示されている。

今回、プライマリ・ケアの項に喘息死に関す る原稿を継続して投稿したのは、沖縄県の喘息 診療の実態を明らかにするとともに、今後の改 善点を具体的に提案するためである。

第1 報では、救急診療の充実している沖縄県 の喘息診療の特徴として、喘息治療において中 心的役割を果たす吸入ステロイド薬の使用量に 比較して、短時間作用型β 2 刺激薬(具体的に は、ベネトリン、およびサルタノール)の使用 量が際立って高いことを指摘した1)。さらに、 この数値を減少させることが、本原稿の目的で もある、沖縄県喘息死0、および喘息発作によ る救急受診0 の実現に直結する可能性のあるこ とを示唆した1)。

第2 報では、沖縄県における喘息死亡0 を目 指すために重要な、喘息死を来たした症例の年 齢分布を解析することにより、沖縄県の喘息死 の実態を示すとともに、喘息死の診断に関する 疑問を指摘したい。

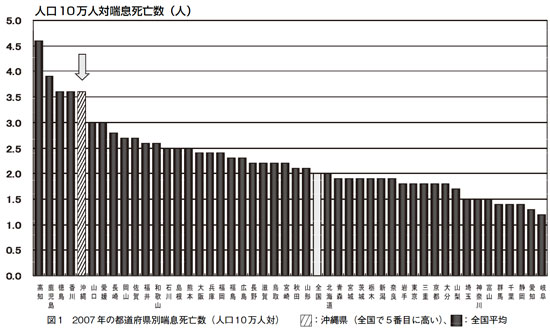

沖縄県の人口10 万人対喘息死亡者数(図1)

図1 に2007 年の都道府県別の人口10 万人対 喘息死亡者数を示す。沖縄県は人口10 万人対喘息死亡者数が約3.5 で、全国で5 番目に多い ことが示されている。すなわち沖縄県の人口10 万人対喘息死亡者数は全国平均より高く、この 数字を改善することは緊急の課題である。

沖縄県の喘息死患者の年齢分布(表1、図1)

表1 に平成14 〜 18 年における沖縄県の喘息 死症例の年齢分布を示す。喘息死症例の総数の 年次推移は平成14 年には59 症例、平成15 年 には63 症例、平成16 年には54 症例、平成17 年には48 症例、および平成18 年には41 症例 と減少傾向にある。また男女別では、男性103 症例:女性162 症例でほぼ2 : 3 の割合であっ た。ただし20 歳以下では6 例全員が男性であ った。さらに30 代以降は年代があがるにつれ て発生数が増加する傾向を認めた。70 歳以上 の高齢者の占める割合は男性では64 %、女性 では86 %であった。特に女性の90 歳以上は、 平成18 年を除いて毎年10 症例以上の喘息死が 発生している。

図2 に平成14 〜 18 年における沖縄県の喘息 死症例をまとめて、その年齢分布を示す。図2 に示されるように、高齢者になるほど喘息死症 例は増加することが明らかであり、90 歳以上が 32.1 %、80 歳以上が59.6 %、および70 歳以上 が77.4 %と驚くべき数字になる。また沖縄県に おいては、60 歳以上が86.7 %を占めている。

下気道病変が原因でおこるwheeze に関して

今回の検討により、沖縄県の喘息死患者にお いては、高齢者が大多数を占めることが明らか になった。ここで下気道病変によりwheeze を 来たす疾患を表2 にまとめて示す。これらの疾 患を見ると、誤嚥、COPD、心不全(心臓喘 息)、および肺塞栓など、高齢者でしばしば認 める疾患が多数列記されている。特に心不全 (心臓喘息)の関与は重要であると考えられる。 心臓喘息においては、w h e e z e のみならず crackles を聴取することが身体所見として重要 である。

データには示さないものの、喘息発作により 救急外来を受診している症例の平均年齢は、40 歳前後であり、今回示したデータとは明らかに 解離している。すなわち沖縄県における喘息死 の年齢分布の解析結果から、喘息死以外の疾患 によって死亡している症例が含まれている可能 性が示唆された。

考察

厚生労働省人口動態調査によると、5 〜 34 歳の年齢階級別喘息死亡率は、1995 年には10 万人当たり0.7 人であったが、1996 年以降減 少しはじめ、2001 年には0.3 人にまで減少し た。また全年齢における喘息の死亡数は、 1995 年7,253 人とピークを示した後、1996 年 5,926 人と減少し、1998 年5,080 人、2000 年 4,427 人とさらに減少し、5 〜 34 歳の年齢階級 別喘息死亡率と同様の減少傾向を示している。 ただし都道府県別の喘息の死亡率には、大きな ばらつきがみられている3)。2007 年の調査で、 10 万人あたり死亡率は全国平均2.0 人に対し て、3.0 人以上の所は、多い順に高知県、鹿児 島県、徳島県、香川県、沖縄県、山口県および 愛媛県の7 県である。よって沖縄県において は、より積極的に喘息死を防ぐための対策を実 行することが望まれる。

喘息死を小児と成人に分けると、2004 年の 3,283 人のうち小児は40 人、成人は3,243 人で、しかも成人の90 %近くが60 歳以上の高齢 者となっている3)。死亡に至る原因は、重篤な 発作による窒息死である。そして重篤な発作の 誘因としては、気道感染が最も多く、過労、ス トレスがこれに続き三大誘因をなしている。そ の他には、治療薬の中止、短時間作用性吸入β 2 刺激薬の過剰使用、ステロイド薬の中止・減 量、非ステロイド性抗炎症薬の投与によるアス ピリン喘息の誘発、β 2 遮断薬の使用(降圧 薬、点眼薬)などが挙げられている3)。

成人喘息死では、発作開始後1 時間以内が 13.6 %、3 時間以内と合わせると29.7 %とな り、急死が多い。発作から死亡までの状況は、 突然の発作で急死が29.8 %、不安定な発作の 持続後の急死が16.2 %、不連続な発作後の急 死が17.2 %で、重い発作で苦しみながら悪化 して亡くなる(21.2 %前後)よりも圧倒的に急 死が多いことが報告されている3)。

今回の報告で、特に重要であると考えられる のが、沖縄県における喘息死に、超高齢者が多 いことである。長寿県沖縄ならではの現象とも 考えられるが、心不全など、wheeze を呈する他 の疾患が混在している可能性も示唆される。今 後これらの症例の背景因子を詳細に解析したい。

第1 報でも述べたように、沖縄県の救急診療 は充実している1)。しかしながら一方で、喘息 診療において中心的役割を果たす吸入ステロイ ド薬の使用量に比較して、短時間作用型のβ 2 刺激薬の使用量が際立って高いことも沖縄県の 喘息診療の特徴である。この数値を減少させる ことが、本原稿の目的でもある、沖縄県喘息死 0、および喘息発作による救急受診0 の実現に 直結すると考える。重要なことは、喘息発作で 救急外来を受診した患者のほぼ全てに吸入ステ ロイド薬の適応があると理解すること、さらに は専門医との連携で定期受診を推奨することで ある。

喘息死は予防できるものであり、現実の喘息 の診断においては、次のような課題がある。1) 喘息の病態には、慢性の気道炎症が重要である ことの認識が不十分、2)慢性の気道炎症を標 的とする長期管理の実行が不十分、3)長期管 理の第一選択薬である吸入ステロイド薬(ICS) についての理解と使用が不十分、4)喘息の状 態の客観的な評価が不十分、5)喘息死の90 % を占める高齢者喘息についての認識が不十分、 6)喘息発作に対する救急体制の設備が不十分、 7)専門医と非専門医との連携、医師とコメデ ィカル(看護師、薬剤師、救命救急士など)と の連携、病診連携などの医療現場での協力体制 の整備が不十分、などである。ただし沖縄県に おいては、6)、7)の課題についてはすでに解 決できている。残った課題を改善できるよう、 今後も喘息死を防ぐための活動を展開していき たい。

おわりに

第1 報では、β 2 刺激薬のみでなく、吸入ス テロイドの併用が必須であることを指摘した。 第2 報では、喘息死の診断そのものに疑問のあ ることを症例の年齢分布から指摘した。今後の 「沖縄県喘息死0、および喘息発作による救急 受診0 を目指して」の具体的な活動としては、 過去の喘息死の実態調査(患者背景、例えば年 齢、COPD との鑑別)、救急隊との連携、自治 体との連携、医師会との連携、薬剤師会との連 携、およびマスコミを活用するなどを計画して いる。

文献

1)藤田次郎、嘉数朝一:沖縄県喘息死0、および喘息発

作による救急受診0 を目指して 沖縄医報44(12):

70-73, 2008

2)Irwin RS : Diagnosis of wheezing illnesses other

than asthma in adults. UpToDate 16.3, 2008

3)大田 健ら:喘息死ゼロ作戦の実行に関する指針

厚生労働省 喘息死ゼロ作戦評価委員会報告より