平成20 年度沖縄県周産期保健医療協議会

理事 金城 忠雄

平成21 年2 月27 日、沖縄県周産期保健医療 協議会がオーガストイン・久茂地において開催 された。小渡敬副会長の代理で上記協議会に出 席したので、その概要を報告する。(沖縄県周 産期保健医療協議会委員名簿 資料1.)

沖縄県周産期保健医療協議会委員名簿 資料1

挨 拶

福祉保健部長 (高江洲均福祉保健部保健衛生統括監 代読)

本県の周産期医療体制は、県立2 施設の病院 に総合周産期母子医療センターを設置し、琉球 大学医学部附属病院の周産母子センターを中核 として、那覇市立病院、沖縄赤十字病院の地域 周産期母子医療センターと、地域の周産期医療 施設がそれぞれの役割分担と相互連携により、 これまで安定的に周産期医療を提供してくるこ とができた。

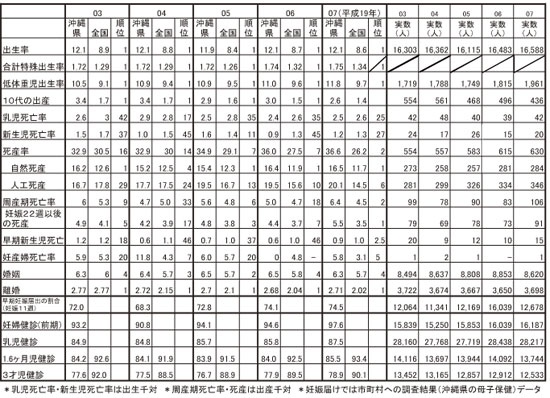

平成19 年の沖縄県の母子保健統計指標を見 ると、本県の新生児死亡率、乳幼児死亡率は 改善傾向にあるが、低体重児出生率及び周産 期死亡率は、依然として全国平均より高い状 況にある。

現在、県では、妊婦の健康管理、及び生活態 度の改善を図り低体重児出生のリスクを下げる 観点から、早期の妊娠届出、妊婦の健康管理の 充実に向けて取り組んでいる。

来年度から妊婦健康診査の公費負担回数が、 5 回から14 回へと充実され、また周産期センタ ーの再編なども検討されるなど、国の周産期医 療への支援とあわせ、県としても地域の課題や ニーズに対応した対策を検討し、すべての母と 子が安全安心な妊娠・出産が出来るように支援 していきたい。と挨拶された。

議 事

1.周産期医療体制の現状について

- ・県立中部病院

- ・県立南部医療センター・こども医療センター

2.その他報告

- ・計画外自宅分娩時の母体・新生児搬送及び未 受診妊婦の搬送についって

- ・関係消防機関からの照会について

- ・公費による妊婦健康診査の拡充について

報 告

1.周産期医療体制の現状について

福祉保健部健康増進課母子保健班の事務局から、沖縄県の母子保健の現状が報告された。平 成19 年の統計では、出生率12.1 全国1。低体 重児出生率11.8 で全国1。以下資料2 の通り。

沖縄県の母子保健の現状(統計) 資料2

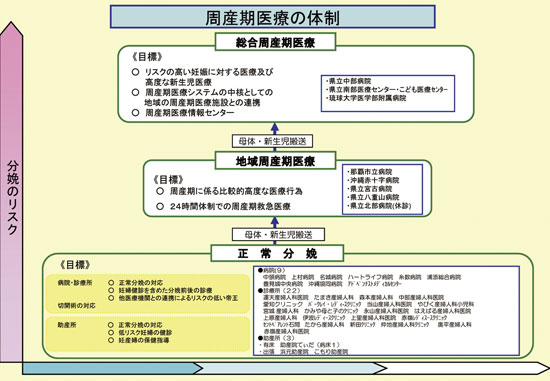

(1)周産期医療の体制

県は総合周産期母 子医療センターとし て、県立中部病院と 南部医療センター・ こども医療センターの 2 施設を指定してい る。周産母子センタ ーは、琉球大学附属 病院に設置されてい る。地域周産母子医 療センターは、那覇市 立病院と沖縄赤十字 病院が担当している。 リスクの程度に応じて 各々の施設に紹介し ている。(資料3)

資料3

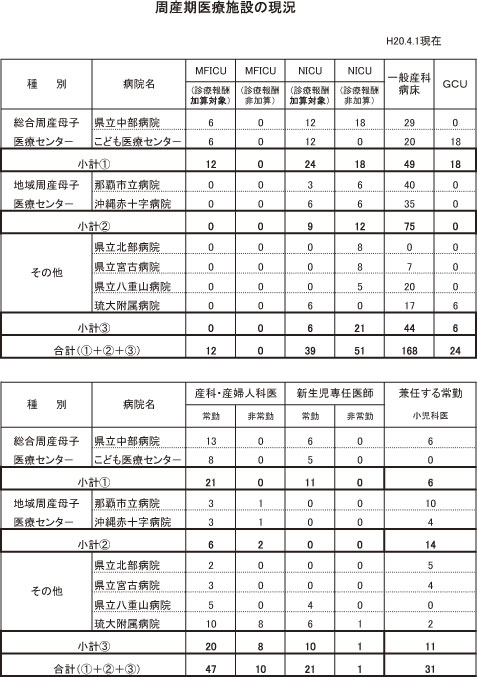

(2)周産期医療施設の現況

沖縄県のMFICU(母児ICU)、NICU(新 生児ICU)等の病床数と産婦人科医と新生 児・小児科医の現在の状況は、資料4 の通りで ある。

周産期医療施設の現況 資料4

その後病院2 施設における総合周産母子医療 センターの現状が報告された。スライドの数が多 いので、ピックアップしてその概略を報告する。

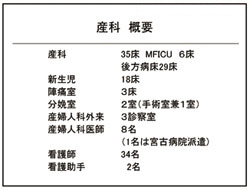

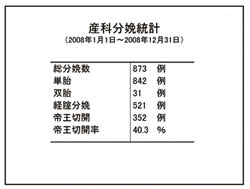

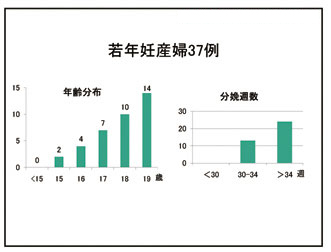

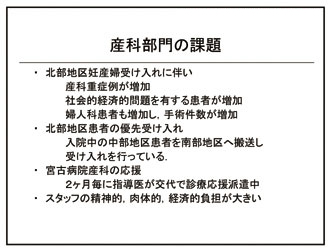

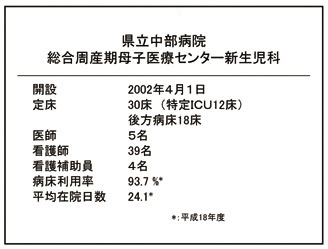

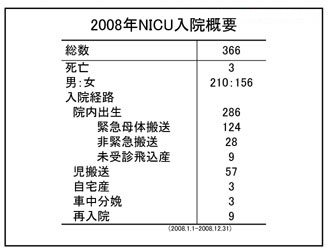

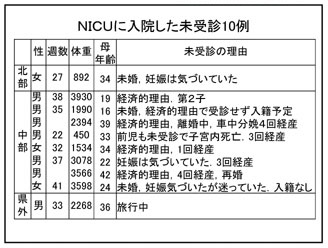

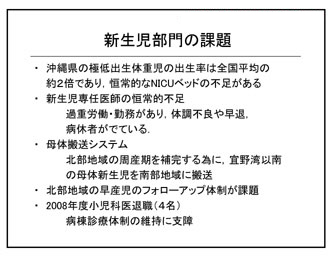

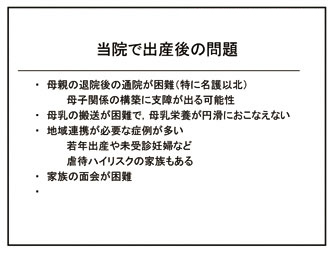

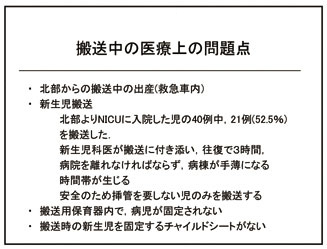

中部病院の周産期医療体制の現状について

小濱守安小児科部長

スライド1

スライド2

スライド3

スライド4

スライド5

スライド6

スライド7

スライド8

スライド9

スライド10

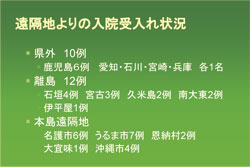

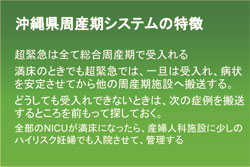

県立南部医療センター・こども医療センターの現状

宮城雅也小児科部長

スライド1

スライド2 帝切率 46.8 %

スライド3

スライド4

スライド5

スライド6

2.その他の報告

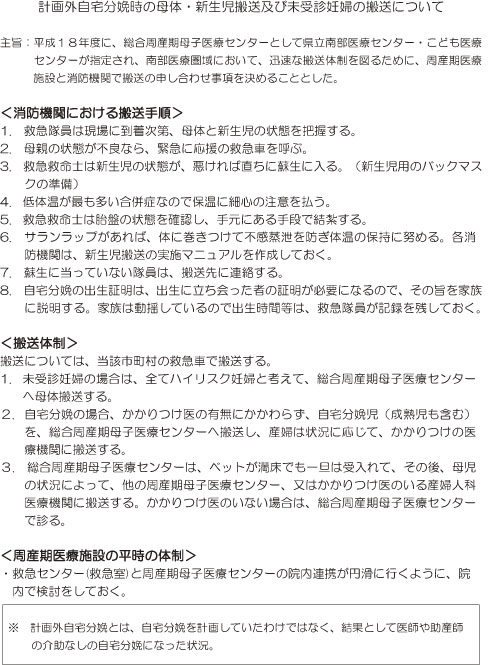

計画外自宅分娩時の母体・新生児搬送及び

未受診妊婦の搬送について

福祉保健部健康増進課母子保健班

平成19 年度のこの協議会で議題になった事 項です。資料5 のように決定したので報告する。

関係消防機関からの照会について

浦添消防本部より、陣痛妊婦を病院に搬送す る途中で、救急車内で出産した場合、出生届け に添付する出生証明書に救急隊員が署名しなけ ればならないかとの照会があったので、調査し てみた。(資料6)

資料5

資料6

出生届けについては、戸籍法により定められ ているが、その第49 条第3 項に「医師、助産 師又はその他の者が出産に立ち会った場合に は、医師、助産師、その他の者の順序に従って そのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定 めるところによって作成する出生証明書を届書 に添付しなければならない。ただし、やむを得 ない理由があるときは、このかぎりではない」 と定められている。

実例として、救急隊員から「救急隊員は医療 行為の権限はない。正式な書類に署名すること には不安がある」、なかには、搬送先の病院の 医師が、家族に「救急隊員から証明してもらう よう」に言われて、家族から記入を求められて 対応に苦慮した事例があったとのこと。

このことで、県から消防庁に確認したところ、 「消防隊員は、救急車内で出産した場合に出産 証明書に署名する必要はない」との回答を受け ている。実際、出生証明書の署名欄が、空白で 提出された場合は、管轄法務局に受理伺いの指 示を求め、法務局が受理するために求める必要 書類を添付して受理しているとの回答である。

結論として、救急隊員は、分娩に立ち会った ものとして出生証明書に署名しても差し支えな いが、必ずしも署名する必要はないことを確認 した。

本協議会終了後に、この協議会の結論を、照 会のあった消防と南部地域の産婦人科医院、診 療所へ通知の予定である。

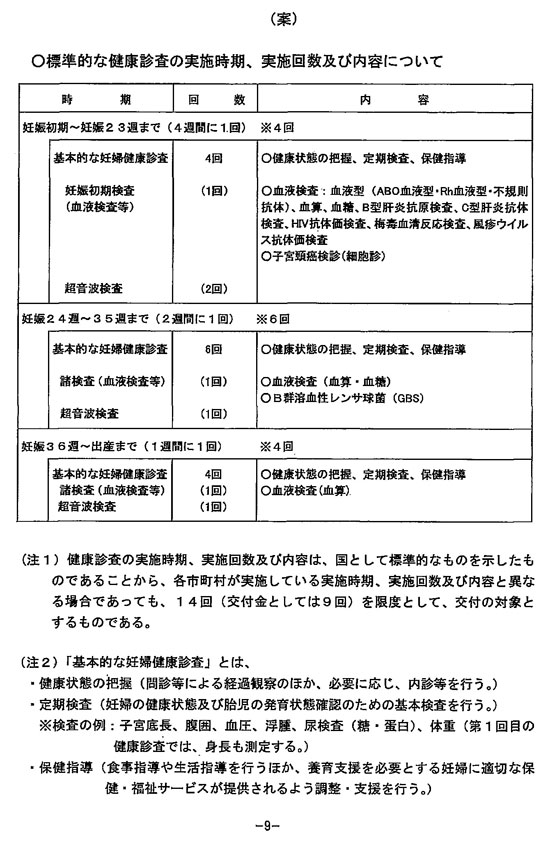

公費による妊婦健康診査の拡充について

県島袋冨美子母子保健班長

公費による妊婦健診ということで、従来は公 費による健診は、前期と後期の2 回実施されて いた。厚生労働省からの地方交付税もあり、平 成20 年の4 月から、沖縄県の全市町村におい て5 回の公費健診が実施されている。先ほど未 受診の理由に、経済的な問題が課題だとあった が、今回からこの未受診妊婦の分娩がなくなる よう指導したい。

さらに、平成22 年度までの期限付きではあさらに、平成22 年度までの期限付きではあるが、国から通常妊娠中に必要な健診14 回の 全額公費で健診を実施するよう指導がある。健 診内容については、資料7 に掲載した。

県では受診票を準備している。妊娠したら、 早めに母子健康手帳の交付を受け、公費による 健診の機会を活用するよう指導している。

資料7

高良支部長:国の公費健診予算は決まったが、 総務省から配分された地方交付税が各市町村に まわって、一般財源に組み込まれるので、市町 村の裁量で別の用途に回されるのではないかと 危惧している。厚生省から地方交付税として 790 億円となり、産婦人科に関心のある、風疹、 HIV 検査を確実に行えるようになった。小児科 医会の浜畑宏英副会長から、妊婦健診検査のな かに「はしかの抗体検査」の要望があるが、そ こまで、手が回らないのが実情だ。報道では、 全部無料健診とあるが、県の指導として、検査 の内容によっては、窓口徴収もあることを伝え てもらいたい。小児科側からの提案があれば、 もっと充実した妊婦健診が出来ると思う。

その後、自由討論になった。

分娩で入院中に、麻疹の抗体価を測定し、陰 性者に分娩後にMR ワクチンを接種などの保健 指導をしていること。低出生体重児対策に禁煙 指導や学校現場には、性教育など保健指導の必 要性を強調、その他、興味ある提言がなされた。

産婦人科の養成に関して中部病院の平安山院 長より、中部病院は研修生に人気があり、九州 では大学も含めても研修希望者はトップであ る。産婦人科は、過重労働、昼も夜も診療せね ばならず、厳しい診療科である。我慢強く、辛 抱強く頑張る必要がある。努力しているので見 守ってい頂きたい。

コメント

救急車内の分娩について県では、消防庁や法務省に戸籍法について確認したところ、出生証 明の署名欄は、本人が分娩したと確認できれば、 空欄でもよいとの結論である。その確認には、法 務局が受理するために求める必要書類は、それ こそ厳しい審査を要する。

救急車の中で不安と苦痛で分娩した母に、こ れ以上の苦労をさせてはいけない。救急車内で の児娩出の出生証明は、児を受け取った医師の 裁量と考える。胎盤娩出後2 時間は、分娩第4 期であり「出産に立ち会った医師として署名」 することを提案した。

以上、平成20 年度 沖縄県周産期医療協議 会の概略を報告した。