新しいワクチン

―ヒブ(Hib)ワクチン―

うえはら小児科医院 上原 弘行

小児科の先生方はご存知かと思いますが、新 しいワクチン-ヒブワクチン-(商品名アクト ヒブ)が2008 年12 月末に日本で発売になりま したので、主に他科の先生方への情報提供とい うことで簡単にご紹介したいと思います。

1.インフルエンザ菌について

ヒブ(H i b)とはインフルエンザ菌b 型 (Haemophilus influenzae type b)の頭文字 をとった略称です。インフルエンザ菌は莢膜の 有無により有莢膜株と無莢膜株に分けられ、有 莢膜株はさらにa ~ f の6 つの血清型 に分類されています。一般的に有莢膜 株の方が無莢膜株に比べて病原性が強 く、その中でもb 型株は最も病原性が 強いとされています。1)

インフルエンザ菌による感染症に は、髄膜炎、敗血症、急性喉頭蓋炎、 関節炎、骨髄炎、肺炎などがあります が、特に問題となるのはヒブ(Hib) による化膿性髄膜炎や急性喉頭蓋炎な どの命にかかわる重症感染症です。乳 幼児の化膿性髄膜炎の2 大起炎菌はヒブ(Hib) と肺炎球菌ですが、ヒブ(Hib)が約60 %を占 めています。この重症感染症を予防する目的で ヒブ(Hib)ワクチンが開発され、その効果が 認められています。

インフルエンザ菌は乳幼児の肺炎や中耳炎の 起炎菌としても頻度が高く問題ですが、そのほ とんどは無莢膜株なのでヒブ(Hib)ワクチン の効果は期待できません。

2.髄膜炎について

ヒブ(Hib)による全身重症感染症で特に問 題となるのは髄膜炎ですが、5 歳未満特に生後 3 ヶ月から2 歳になるまでの乳幼児がかかりや すく、現在でも日本では年間600 人の患者が発 生していると推測されています。

乳幼児の髄膜炎で問題な点は、まず髄膜炎の 早期診断が困難なことにあります。髄膜炎の診 断は最終的には髄液検査が必要ですが、乳幼児 の場合にはまず髄膜炎を疑うかどうかが一つの ポイントになります。髄膜炎の初期症状は発熱 や嘔吐など胃腸炎とも似た症状で、典型的なけ いれんや項部硬直を認めないことも多く、早期 発見・早期診断が困難です。

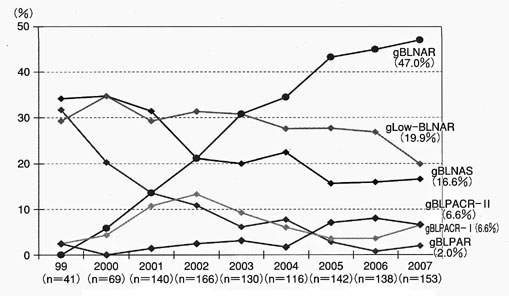

次に耐性菌の増加があげられます。早期に診 断できたとしても、抗生剤治療に際して耐性菌 を考慮しないといけなくなりました。2000 年 前後を境にこのヒブ(Hib)は耐性菌に急速に 変化してきており、特にBLNAR(注)が急速 に増加しています。(図1)さらには、より新しいタイプの耐性菌BLPACR(注)が出現して きており、抗生剤選択が難しい事態になってき ています。2)

図1 化膿性髄膜炎由来インフルエンザ菌の年次的耐性化動向 2)より

髄膜炎は治療しても致死的(約5 %)であっ たり、治療後も後遺症(25 %に発達障害(知 能障害)、聴力障害、てんかんなど)を残すこ とがあり、治療費とともに後遺症を残した場合 に以後かかる医療費は膨大となります。それ以 上に患児や家族にかかる肉体的、精神的、経済 的負担ははかりしれません。

3.ヒブ(Hib)ワクチンによる予防策

早期発見・早期診断が難しく、抗生剤に対す る耐性菌が増加しているなか、世界的には十数 年以上も前から予防策としてヒブ(Hib)ワク チンが導入され、その効果が明らかとなりまし た。それを受け1998 年WHO は世界的にヒブ (Hib)ワクチンを定期接種に取り入れるよう勧 告を出し、現在では世界110 カ国以上で予防接 種が行われています。

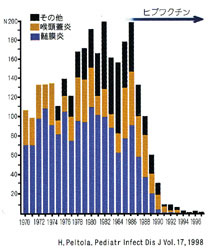

一例としてフィンランドでは1986 年からヒ ブワクチンを導入し、その後劇的にヒブ(Hib) による重症感染症が減少しています。(図2)ま た、アメリカのデータをみても、Hib ワクチン 導入後インフルエンザ菌感染症に占めるヒブ(Hib)感染症の割合は激減しています。(Fig.1)

図2 フィンランドのヒブによる重症感染症の年次推移 3)より

Fig.1 Incidence rate* of Haemophilus influenzae type b(Hib) invasive disease and percentage of Haemophilus influenzae (Hi) isolates serotyped among children aged <5years - United States, 1990 - 2000 5)より

1)接種スケジュール

初回免疫を4 ~ 8 週間隔で3 回皮下注、その 後追加免疫として1 年後に1 回追加接種が基 本です。乳児ほど感染の危険性が高いので、 生後2 ヶ月から7 ヶ月未満に接種開始するのが 推奨されています。接種開始齢が7 ヶ月以上 になりますと初回免疫は2 回となり1 年後に1 回追加、また接種開始齢が1 歳以上5 歳未満 の場合は1 回のみ接種という方法になってい ます。4)

- ○標準: 2 ヶ月齢以上7 ヶ月齢未満で接種開始

初回免疫: 3 回 4 ~ 8 週間間隔(3 週間間隔も可)

皮下注追加免疫:初回免疫1 年後 1 回 皮下注 - ○接種開始齢が7 ヶ月齢以上12 ヶ月齢未満

初回免疫: 2 回 4 ~ 8 週間間隔(3 週間間隔も可) 皮下注

追加免疫:初回免疫1 年後 1 回 皮下注 - ○接種開始齢が1 歳以上5 歳未満

1回 皮下注

接種回数による負担を軽減するため、外国で はヒブ(Hib)ワクチンと他のワクチンの混合 ワクチンがありすでに実用化されています。日 本においては混合ワクチンがありませんので、一つの方法として、他のワクチン特にDPT(3 種混合ワクチン)と同時に接種することができ ます。DPT の接種方法がヒブワクチンの接種 方法とほぼ同様なので、この組み合わせが一般 的かと思います。同時接種に関しては外国では 一般的に行われており、日本でも予防接種ガイ ドラインにおいては「二種以上の予防接種を同 時に同一の接種対象者に対して行う同時接種 は、医師が特に必要と認めた場合に行うことが できる」されています。ただし同時接種といっ てもワクチン液を混合してはいけません。ワク チンはそれぞれ別々に接種部位を分けて接種す ることになります。

2)副反応4)

ワクチンによる有害事象として国内第Ⅲ相試 験の結果をみてみますと、接種部位の発赤 (44.2 %)や腫脹(18.7 %)、硬結(17.8 %)、 疼痛(5.6 %)といった局所反応が多く、全身 反応としては発熱(2.5 %)、不機嫌(14.7 %) などで、全体的に副反応のほとんどは接種2 日 後までに出現し、持続期間は3 日以下で特別な 処置も必要なかったようです。

世界的にはすでに1 億5 千万回以上接種が行 われており、これまでショック、アナフィラキ シー様症状など重篤な全身性副反応はまれとな っています。

また、ヒブ(Hib)ワクチンは初期の製造過 程でウシの成分(フランス産ウシの肝臓および 肺由来成分、ヨーロッパ産ウシの乳由来成分、 米国産ウシの血液および心臓由来成分)が使わ れており、TSB(伝達性海綿状脳症)発生の 危険性が否定は出来ません(理論的には極めて 低いようです)が、これまで14 年経過してい るなかで1 例も報告はないようです。

4.最後に

日本は世界から十数年遅れてようやくヒブ (Hib)ワクチンが発売されるようになりまし た。しかしながら定期接種ではなく任意接種と しての扱いです。外国では予防接種のほとんど が定期接種として公費で行われていますが、日 本においては、今回のヒブ(Hib)ワクチン以 外でも未だに水痘ワクチン、おたふくかぜワク チンなどが任意接種のままで自費扱いです。個 人に対する経済的負担、また万が一健康被害が 生じた時の救済制度も考慮し早期にワクチンす べてが定期接種化されることを望む次第です。

(注)耐性菌

β―ラクタマーゼ非産生ABPC 耐性菌

(β― lactamase nonproducing ampicillin

resistant:BLNAR)

β―ラクタマーゼ産生クラブラン酸アモキシ

シリン(CVA/AMPC)耐性菌

(β― lactamase producing amoxicillin

clavulanate resistant:BLPACR)

文献

1)小児感染症マニュアル2007 東京医学社:59-70

2)生方公子:治療上問題となる耐性菌、小児感染免疫

Vol.20.No.2:153-162.2008

3)武内 一:ヒブワクチンの実際.ノーブル・プレス

4)新医薬品の「使用上(接種上)の注意」の解説 アク

トヒブ

5)Progress Toward Elimination of Haemophilus

influenzae Type b Invasive Disease Among Infants and

Children --- United States, 1998-2000 MMWR