不育症の診断と治療成績

琉球大学医学部器官病態医科学講座女性・生殖医学分野講師

正本 仁

【要 旨】

ある夫婦が自然流産を反復する場合、流産と関連する病的因子を有している可能 性が高く、日本産婦人科学会は、妊娠は成立するが流死産や早産を繰り返して生児 を得られない場合を不育症と定義している。

原因としては、抗リン脂質抗体、凝固能異常、内分泌異常、夫婦染色体再配列、 子宮奇形、子宮頸管無力症などが挙げられる。近年、胎児ー母児間の免疫応答の異 常として、Th1/Th2 バランス異常やNK 細胞活性異常など同種免疫異常による不育 症が注目されている。

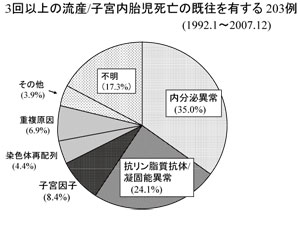

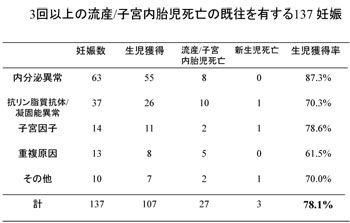

当科で扱った3 回以上の流産または子宮内胎児死亡の既往を有する203 例の原因 別割合では、黄体機能不全、高prolactin 血症、甲状腺機能異常など内分泌異常が最 も多く、次いで抗リン脂質抗体・凝固異常、子宮因子の順となっていた。それらに 成立した治療対象となった137 妊娠の治療成績について、全体では107 妊娠 (78.1 %)に生児を獲得した。原因別では、内分泌異常は高い生児獲得率を示した が、重複原因例は生児獲得率が低かった。不育症の原因は多岐にわたり、詳細な原 因検索と適切な治療選択が治療成績向上の鍵となる。しかし正常妊娠での母体-胎 児間の免疫学的応答は未だ詳細が不明であり、その破綻と仮定されている同種免疫 異常の不育症については確立された治療法がなく、今後の解明が待たれる。

はじめに

ヒト発生過程における染色体異常の率は、卵 子および精子の段階ではそれぞれ25 %と15%、 受精卵の段階では45 %と高率に認められると され、その後着床から出生までの間に生物学的 な“淘汰”を受け、新生児における染色体異常 児発生率は0.83%と報告されている1)。したが って、生殖のloss である流産には多くの場合、 染色体異常が原因として関与することが想像さ れ、実際、自然流産胎児の50 ~ 60 %を染色体 異常が占めると報告されている。しかしなが ら、ある夫婦において自然流産を反復する場 合、母体や夫に流産に関連する病的因子を有し ている可能性が高くなり、既往流産回数が増す ほど、流産物中の絨毛染色体(胎芽染色体)核 型検査における染色体異常の占める率が低下す ることが知られている。これらの知見から、日 本産婦人科学会は、生殖年齢の男女が妊娠を希 望し、妊娠は成立するが流産・死産や早産を繰 り返して生児を得られない場合を不育症とし、 その中でも特に3 回以上流産を連続している場 合を習慣流産と定義している。

不育症の原因

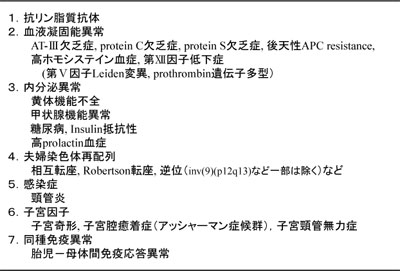

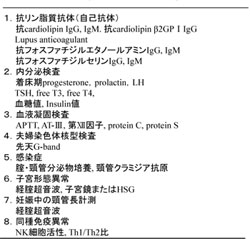

不育症の原因として、これまで比較的報告の 多い因子について表1 に示した。

自己抗体であるいくつかの抗リン脂質抗体 が、その原因として古くから報告されている2)3)。 血液凝固異常としてはAT-Ⅲ欠乏症、protein C 欠乏症、protein S 欠乏症、後天性APC resistance、高ホモシステイン血症、第因子 低下症などが挙げられる。欧米では、第Ⅴ因子 Leiden 変異、prothrombin 遺伝子多型といっ た凝固系因子に関する遺伝子異常が原因として 報告されているが、日本人での報告は今のとこ ろ認められていない。内分泌異常としては黄体 機能不全、甲状腺機能異常、糖尿病、Insulin 抵抗性、高prolactin 血症が原因として報告さ れている。夫婦染色体再配列として相互転座、 Robertson 転座、逆位などが挙げられるが、 日本人の1.5 ~ 2.5%に認められる9 番染色体腕 間逆位inv(9)(p12q13)などの一部の逆位は、正 常変異とされ、不育症との関連がないものもあ る。子宮形態異常としては子宮奇形、子宮腔癒 着症(アッシャーマン症候群)、子宮頸管無力症がある。また近年、妊娠成立に関与する胎 児-母児間の免疫応答の異常として、同種免疫 異常による不育症が注目されている。

表1.不育症の原因

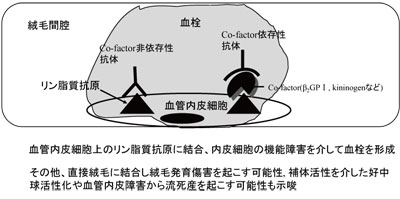

図1.抗リン脂質抗体の作用機序

抗リン脂質抗体の作用機序

妊娠後の子宮内膜(脱落膜)では、着床した胚 から浸潤してきた絨毛外トロホブラストが、母 体血管であるらせん動脈内腔へ侵入する。これ を契機として、らせん動脈の血流が増加し、脱 落膜の血管が拡張して絨毛間腔とよばれる母体 血がpool する広い血管腔が形成される。ここ に灌流する母体血より、胎盤を介して胎児は酸 素や発育に必要な物質を得ているが、妊娠後の 凝固能亢進に加え、この部位は血管拡張により 血流速度が遅く、もともと血栓を形成しやすい 環境にある。それに対して血管内皮細胞は、 PGI2の放出、thrombomodulin の発現を介して 絨毛間腔局所での凝固を抑制し血栓を防 いでいる。絨毛間腔の母体血中にある抗 リン脂質抗体は、血管内皮表面のリン脂 質抗原に結合し、内皮細胞の機能障害を 起こして血栓を形成し(図1)、流産や子 宮内胎児死亡、胎児発育不全を引き起こ すとされている。リン脂質抗原への結合 様式から2種に分類され、直接結合する ものをco-factor 非依存性抗リン脂質抗 体、血中のβ2GP Ⅰやkininogen などの タンパクを介して結合する抗体をco-factor 依存性抗体と称しており、現在外注 検査で行える抗cardiolipin IgG、同 IgM は前者、抗β2GP Ⅰ抗体や抗フォス ファチジルエタノールアミン抗体は後者 に属する4)5)。

そのほか、抗リン脂質抗体の作用機序 としては、近年、直接絨毛に結合し絨毛 発育障害を起こす可能性、補体(C5) 活性を介した好中球活性化や血管内皮傷 害から流死産を起こす可能性も示唆され ている。

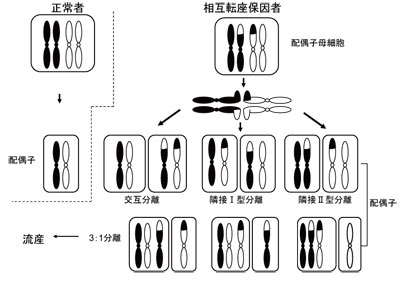

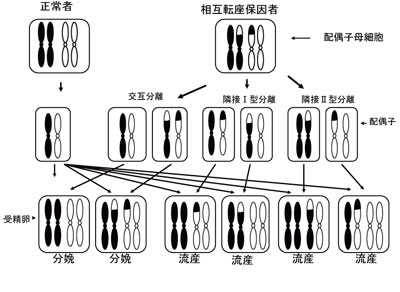

染色体相互転座例における自然流産

染色体相互転座保因者の不均衡型配偶子形 成の概要について図2-1、図2-2 に示した。正 常例における配偶子形成では、配偶子の母細胞 の相同染色体同士が対合して2 価染色体を形成 後、その一方が娘細胞に分離していくが、相互 転座保因者の場合は、相同染色体上の対立遺伝 子どうしを対合させるため、4 価染色体を形成 する。これらが分離する際、3 : 1 分離など数 的不均衡な分離の結果、不均衡型の配偶子を形 成することがあり、これらが受精すると高率に 流産となる(図2-1)。また、2 : 2 分離の場 合、相互分離であれば、受精卵は正常核型か保 因者と同じ均衡型核型となり分娩へ到るが、隣 接Ⅰ型分離やⅡ型分離の場合、受精卵の核型は 図のごとく転座染色体の部分trisomy と部分 monosomy の組み合わせとなり、通常は流産と なる(図2-2)。

図2-1.染色体相互転座保因者の不均衡型配偶子形成

図2-2.染色体相互転座保因者の不均衡型配偶子形成

同種免疫異常による不育症

妊娠が成立するための、母体-胎児間の免疫 応答については、近年までそのメカニズムが不 明であった。胎児は、夫のHLA を遺伝的に引 き継いでおり、母体から見ると、免疫学的には 非自己である。それを子宮内において拒絶せず に維持し、発育させるという機序に関しては、 長い間いろいろな仮説が示されてきた。極めて 初期の仮説は、子宮内では免疫反応が抑制され ているという考え方であったが、これはマウス の子宮内に他のマウスの子宮内膜を移植した場 合、拒絶されることが示すように誤った 説であった。また、妊娠すると母体血中 にある種の抗HLA 抗体が増加すること が以前より知られており、これが、胎芽 の夫由来HLA 抗原の免疫原性を遮断し てしまうため、拒絶が起こらないとする 説が出てきたが、近年、母体-胎児間の 接点である胎盤の表面には、移植免疫で 重要な役割をはたすHLA class Ⅰおよ びⅡ抗原がほとんど発現しないことがわ かっており、この説も否定的となった。

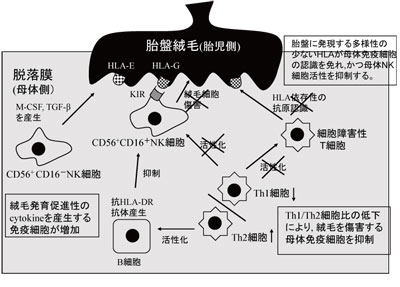

実際、母体-胎児間の接点である胎盤 周囲の脱落膜には、多数の免疫細胞が出 現することが知られており、近年では、 非自己である胎盤がそこに移植している と免疫学的に認識したうえで、それを維 持発育させるような免疫応答が存在する と考えられ、その一端が明らかになりつ つある(図3)。

そのひとつは、脱落膜に特有のNK 細 胞の出現である。NK 細胞はHLA 非依存 性に非自己を攻撃する免疫細胞で、その 点では胎盤を攻撃する可能性を持つ細胞 である。しかし末梢血のNK 細胞では CD56+CD16+NK 細胞が多くを占めてい るのに対して、妊娠後の脱落膜では、CD56+CD16 - NK 細胞が増加し大多数を占め ることが報告されており、この細胞は胎盤に対 するkiller 活性を示さず、胎盤絨毛の発育を促 進するcytokine であるM-CSF、TGF-βを産 生する細胞であることが示されている。すなわ ち胎盤発育を促進する免疫細胞の子宮局所での 増加が指摘されている6)。また、妊娠後の末梢 血や脱落膜では、1 型helper T 細胞(Th1)と2 型helper T 細胞(Th2)の比(Th1/Th2 バランス) が非妊娠時に比べてTh2 優位となることが知ら れている。Th1、Th2 細胞はそれぞれ細胞性免 疫、液性免疫(抗体産生)に対して促進的には たらくhelper T 細胞である。妊娠時に細胞性 免疫が亢進すれば、非自己である胎盤を傷害す る末梢血由来NK 細胞や細胞傷害性T 細胞を活 性化し、妊娠維持に不利に働く可能性がある。 さらに妊娠中に母体血中に増加する抗HLADR 抗体は、最近になってNK 細胞活性を抑制 することが報告され、同抗体の産生亢進が妊娠 維持に有利に働く可能性がある。これらの知見 から、Th1/Th2 バランスがTh2 優位となるこ とが妊娠維持に有利に働くことが考えられ、実 際、そうならない場合に流産や妊娠高血圧症候 群のrisk が増加することが報告されている7)。 胎盤絨毛には、移植免疫で重要な役割をはたす HLA class Ⅰ、Ⅱ抗原がほとんど発現せず、 胎盤に特異的なHLA であるHLA-G、HLAE が発現することが知られている。これ らは極めて遺伝子的多様性の少ない HLA であることが報告されており、よっ て胎盤はこれらを発現することにより、 HLA 依存性であるcytotoxic T 細胞によ る非自己としての認識を免れている可能 性がある。HLA-G は、近年、母体のNK 細胞表面の抑制性受容体に作用し、NK 細胞のkiller 活性を抑制することが示唆 されている。

これら妊娠維持に有利に働く母体-胎 児間の免疫応答の破綻が、同種免疫異常 による不育症の原因と考えられている。

図3.妊娠に関する母体-胎児間の免疫応答

不育症の検査

不育症の主な検査項目を表2 にまとめた。抗 リン脂質抗体として抗cardiolipin IgG、IgM、 抗cardiolipin β 2GP Ⅰ IgG、lupus anticoagulant 、抗フォスファチジルエタノールアミンIgG、 IgM、抗フォスファチジルセリンIgG、IgM、内 分泌検査として着床期血中progesterone、prolactin 、LH、TSH、free T3、free T4、血糖 値、Insulin 値、凝固検査としてAPTT、AT-Ⅲ、 第因子、protein C、protein S、夫婦の染色 体検査、腟および頸管の培養とクラミジア抗原、 子宮形態異常の精査として経腟超音波、子宮鏡またはHSG(子宮卵管造影)、子宮頸管無力症 の予知として妊娠中の経腟超音波を用いた頸管 長計測が行われる。また同種免疫異常に関して は、そのevidence が未だ不明で、検査項目も保 険適応外となるが、NK 細胞活性、Th1/Th2 比 を検査する施設もある。

表2.不育症の検査

不育症の治療

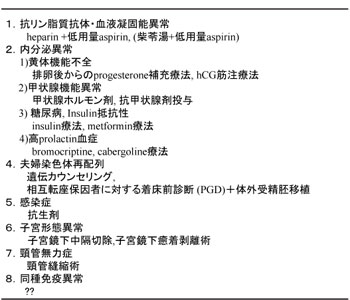

表3 には不育症の治療について示した。抗リ ン脂質抗体や凝固能異常の例に対しては、 heparin と低用量aspirin 併用療法や内因性ス テロイド作用を増強する柴苓湯と低用量 aspirin 併用などが試みられている。抗リン脂 質抗体に由来する不育症に対して、高いevidence のもとで有効性が示されている治療法は、 現在では低用量aspirin とheparin の併用療法 のみである。過去に多くの施設で行われ た低用量aspirin とステロイド併用療法 は、evidence にもとづく有効性が示され ていないのみならず、ステロイドの副作 用として妊娠高血圧症候群と妊娠糖尿病 の発生率が倍化することが報告されてい る。黄体機能不全に関しては、progesterone 補充療法や黄体刺激作用のある hCG の筋注、高prolactin 血症について はprolactin 分泌を抑制するbromocriptine 、cabergoline 投与が行われている。

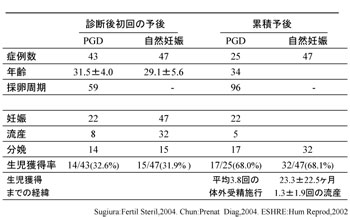

染色体相互転座保因者に対して日本産 婦人科学会は、2006 年、学会への申請 と審査のもとで限られた施設における着 床前診断(preimplantation genetic diagnosis; PGD)を承認した。これは体外受 精の手法を用い、体外で発生させた受精 卵が8 割球細胞となった際、1 個の割球 を吸引にて採取し、その染色体分析を行 い、不均衡型染色体異常のない胚細胞を 子宮内に戻す手技で、相互転座保因者に 関して、流産を免れる可能性のある唯一 の治療法ともいえる。しかし実際の臨床 上の成績について、染色体相互転座保因 者における自然妊娠とPGD 後妊娠の予 後を検討した3 つのstudy を総合すると(表 4)、相互転座診断後の初回妊娠においてPGD を施行した例では生児獲得率が32.6%となり、 自然妊娠が成立した例の生児獲得率31.9%とさ ほど変わらない成績となっている。さらに妊娠 を累積した場合の予後については、PGD を行 った群においては、母体健康への負担を伴い多 大なcost を要する体外受精を、平均3.8 回要し て68.0 %の生児獲得率を得るのに対して、自 然妊娠した群では平均23 ヶ月の間に1.3 回の 流産を経て68.1%の生児獲得率を示しており、 自然に妊娠を待機するより、PGD を行ったほ うが有益であるとは断言できない。染色体相互 転座保因者へのPGD の適応は、このような事 実をしっかり患者へ説明した上で、慎重に考慮 すべきであろう8) 9) 10)。

表3.不育症の治療

表4.相互転座保因者におけるPGD と自然妊娠の予後の比較

当科における不育症の治療成績

図4 には、1992 年1 月から2007 年12 月の 間に、当科で扱った3 回以上の流産または子宮 内胎児死亡の既往を有する不育症203 例の原因 別割合について示した。黄体機能不全、高 prolactin 血症、甲状腺機能異常などの内分泌 異常が35.0%で最も多く、次いで抗リン脂質抗 体陽性・凝固異常が24.1%、頸管無力症や子宮 奇形など子宮因子が8.4%で続いていた。

これら203 例のうち155 例に、その後180 妊 娠が成立した。そのうち現行では治療対象とし ていない染色体再配列と原因不明例を除いた 137 妊娠の治療成績について表5 に示した。全 体では107 妊娠(78.1%)が生児獲得し、27 妊 娠が流産・胎児死亡、3 妊娠が新生児死亡とな った。原因別では、内分泌異常は87.3%と高い 生児獲得率を示した。それに対して重複した原 因を持つ例は61.5%となり、生児獲得率が低か った。

図4.当科における不育症の原因頻度

表5.当科における不育症の治療成績

まとめ

不育症の原因は多岐にわたる。そのため詳細 な原因検索とそれに応じた適切な治療選択が治 療成績向上の鍵となる。しかしながら、精査を 行ってもその原因を確定できない例の割合が未 だ高く、また正常妊娠成立における母体-胎児 間の免疫学的応答が未だ充分には解明されてい ないため、その破綻として仮定される同種免疫 異常の不育症については、確立された診断法や 治療法がない。現在、多くの生殖免疫を志す研 究者がこれらの課題に取り組んでお り、今後の解明が待たれるところで ある。

文献

1) 大濱紘三, 三春範夫: 染色体異常の発生頻

度. 臨床染色体診断法( 古庄敏之,

編).1996;pp64-74, 金原出版, 東京

2) Gleicher N, el-Roeiy A : The

reproductive autoimmune failure

syndrome. Am J Obstet Gynecol 159:223-

227,1988.

3) Feinstein DI : Lupus anticoagulant,

thrombosis, and fetal loss. N Engl J Med

313:1348-1350,1985.

4) Roubey RAS : Autoantibodies to

phospholipid-binding plasma proteins: A

new view of lupus anticoagulant and other

“antiphospholipid” autoantibodies. Blood

84:2854-2867,1994.

5) Sugi T, McIntyre JA : Autoantibodies to

phosphatidylethanolamine(PE) recognize a

kininogen-PE complex. Blood 86:3083-

3089,1995.

6) Saito S, Nishikawa K, Morii T, et al :

Cytokine production by CD16-

CD56bright natural killer cells in the

human early pregnancy decidua. Int

immunol 5:559-563,1993.

7) Wagmann TG, Lin H, Guilbert L, et al : Directional

cytokine interactions in the maternal-fetal

relationship: Is successful pregnancy a Th2

phenomenon? Immunol Today 14 353-356,1993.

8) Chun KL, Jin HJ, Dong MM, et al : Efficacy and

clinical outcome of preimplantation genetic diagnosis

using FISH for couples of reciprocal and

Robertsonian translocations: the Korean experience.

Prenat Diagn 24:556-561,2004.

9) Sugiura-Ogasawara M, Ozaki Y, Sato T, et al : Poor

prognosis of recurrent aborters with either maternal

or paternal reciprocal translocations. Fertil Steril

81: 367-373,2004.

10) ESHRE PGD Consortium Steering Committee :

ESHRE Preimplantation Genetic Diagnosis

Consortium: data collection Ⅲ. Hum Reprod 17:233-

246,2002.

著 者 紹 介

琉球大学医学部器官病態医科学講座女性・

生殖医学分野(産婦人科)

正本 仁出身地:沖縄県 那覇市

出身校:

県立那覇高等学校卒

琉球大学

昭和63 年卒専攻・診療領域

産科周産期、婦人科

Q U E S T I O N !

問題:不育症の診断・治療に関する以下の記述 の中で、誤っているものはどれか。

- 抗リン脂質抗体が原因と診断された例の 治療として、抗凝固療法が行われる。

- 自然流産における胎児の約1/4 に染色体 異常を認める。

- HLA-G、HLA-E は胎盤に特異的に発現 するHLA 抗原である。

- 染色体相互転座保因者では、夫婦の正常出 生児に同様の転座が認められる場合がある。

CORRECT ANSWER! 6月号(vol.44)の正解

血圧コントロール不十分および治療抵抗 性高血圧患者を診たとき

問題:新たな心血管リスクホルモンとして心血 管障害や治療抵抗性高血圧の病態に関 与しているホルモンを次の中からひとつ 選べ。

- エンドセリン

- カテコールアミン

- アルドステロン

- コルチゾール

- アンジオテンシンⅡ

正解 3

解説

アルドステロンは、水、ナトリウム再吸収お よび昇圧作用に加えて直接的に主要臓器障害を 引き起こす。特に、塩分過剰摂取の状況下で は、その心血管リスクホルモンとしての役割が さらに強まる。アルドステロン拮抗薬が血漿レ ニン活性値やアルドステロン濃度とは関係な く、原発性アルドステロン症の有無によらず治 療抵抗性高血圧患者の血圧管理に有効である。