祇園精舎と京都・妙心寺の鐘について

長嶺胃腸科内科外科医院

長嶺 信夫

1.祇園精舎を訪ねて

たそがれ時・・意味深長な時刻に、祇園精舎に着いた。嗚呼ここが祇園精舎なのだ。同行の老紳士・淑女も感無量の様子。皆「祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響あり・・」と詩句を口ずさんでいるのだろう。しばし、静寂が流れる・・・。

眼をとじる。祇園精舎を訪れた人々の思い、はかない無常の世界を象徴する祇園精舎、人生、死、さまざまな思いが脳裏をよぎる。やはり、たそがれ時・・なのだ。

こう書き出しはしたものの、いつまでも無常の世界にひたっているわけにはいかない。先に進まなければならない。思い出はしばし、横におき、娑婆に戻ることにしよう。

祇園精舎の寄進のエピソードについては、既に沖縄県医師会報(2007年3月号)に詳述したので省略するが、中国の僧・

また、祇園精舎の遺跡は今から約20年前の1987年から89年にかけて日本の関西大学調査隊とインド政府考古調査局によって発掘調査がなされ、遺跡の西北に大規模な沐浴池を発見、池の全面が発掘されている(写真2)。

私達が昨年(2006年10月)祇園精舎を訪れた時、その沐浴池を見学したのだが、事前の勉強不足から、太陽が沈む、祇園精舎の同じ西北の

写真1.たそがれ時・・・。祇園精舎・香殿前で。

写真2.祇園精舎の西北にある僧の沐浴池。この付近に無常院があった。右後方の樹は沙羅双樹。

2.釈迦仏前世の物語

以下の記載は平家物語で有名な「祇園精舎の鐘」にまつわる話である。

少し回りくどくなるが、釈迦仏前世の説話(本生譚)について最初に触れることにしよう。

お釈迦さま前世の物語、すなわち修業僧・

ところで、ここにいう『行』とは「因縁の和合によってつくられたもの」を意味し、『諸行無常』とは「すべて因縁によって成り立ったものは変化してやまない」ということを説いているのである。

中村元はこの詩句を次のように訳している。

「もろもろのつくられたものはじつに無常であり、生じては滅びるきまりのものである。生じてはほろびる。これら(つくられたもの)のやすらいが安楽である。」

また、石田瑞麿は

「ものすべて 常ならず 生まれては 滅えてゆく 移ろいの 止むときは さとりこそ あらわるる」と。

この句は日本の「いろは歌」の原形といわれ、また琵琶法師のかなでる「平家物語」の巻頭の句として用いられ、『祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響あり・・』の書き出しは、移ろい行く無常の世界を象徴する名文として、後世に多くの影響を与えた。

3.祇園精舎のホスピス

また平安朝の僧・源信(942~1017)は「

また同じ「往生要集」の中の「臨終に行う念仏の作法」の記載のなかに「祇園(精舎)の西北の角、太陽の沈むところに無常院(という建物)をつくった。もし病人があれば、そのなかに静かにねかせる。愚かなひとは煩悩をおこすし、いつもの僧房のなかでは衣服や食器やさまざまな道具をみると、多くは愛着を生じ、心に厭悪することがないから、別のところにうつらせることにきめられたものである。(この)堂を無常と呼ぶ(ように、ここに)来るものは多いが、また還って行くものは一人か二人である。(こうした)日没のすがたに即して、すすんで専心に無常についておもいを深めるのである。」と。

また「往生要集」の訳者石田瑞麿は、「無常堂には八つの鐘があり、四つは白銀でつくられ、他は水晶でつくられていて、水晶の方は堂の四隅に懸けられ、腰鼓のような形をし、鼻に

「往生要集」の「祇園寺の無常堂~」の前後は平安後期の歴史物語である栄花物語・巻17「おもがく」に参照され、「かの天竺の祇園精舎の鐘の音、諸行無常・是生滅法・生滅滅巳・寂滅為楽と聞ゆなれば、病の僧この鐘の声聞きて、皆苦しみ失せ、あるいは浄土に生るなり。」と記されている。

ところで祇園精舎には病僧を看取るホスピスの役割をもつ施設があったのは事実のようで、ブッダ(釈迦)自身が、病床に伏して、糞尿によごれ、だれも近づかない病僧を看護した様子が玄奘三蔵の大唐西域記の中に次のように記載されている。

『

「汝はどうして苦しんでいるのか。汝はどうして一人で居るのか。」と問われると、

「私は生まれつき怠け者で、(他人を)看病するに耐えられませんでした。それで今、病気にかかっても看病してくれる人がありません。」と答えた。如来はこのとき、哀れに思われて、

「善男子よ。私が今、汝を看よう。」と告げられ、手を摩ると病気はすっかり癒えた。戸外に手助けして連れ出し、敷布団を取替え、如来が自ら体を洗ってやり、新しい衣に着替えさせた。仏は修業僧に

「自ら勤め励みなさい。」と話された。この教えを聞き恩に感じ、身も心も喜びにあふれた。』と(写真3)。

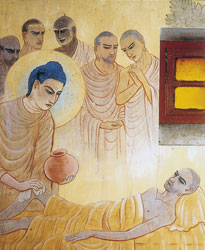

写真3.サールナート(鹿野苑)のムラガンダ・クティ寺院の壁画。釈迦が病僧を看病している。日本人画家・香雪が描いた。

4.兼好法師の「徒然草」と妙心寺の鐘

ところで、祇園精舎のような古代インド僧院には銅鐘はなく、またそれが作られた記録もないとのことである。それではいったいどうして「祇園精舎の鐘」というように日本では祇園精舎に日本(東洋)のような鐘があったと思うようになったのだろうか。

わが国では源信(942~1017)の「往生要集」の記載の影響で「栄花物語」のなかでも「栄枯盛衰のはかない世の姿として・・祇園精舎の鐘の音」が引用されているものの、なんといっても、「平家物語」の巻頭で「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響あり。・・・」と無常の世界を唄われたことが強く影響し、いつしか祇園精舎に日本と同じような(銅)鐘があると思いこんでしまったのであろう。

兼好法師も随筆「徒然草」第220段の中で『凡そ鐘の声は

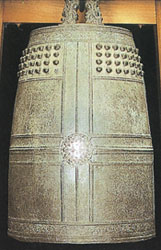

私は去った6月16日に妙心寺東林院のナツツバキ(本土では本物の沙羅双樹は露地では育たないので、ナツツバキを沙羅双樹と称して公開している)を観賞するため京都を訪れたのだが、その際、実物の鐘を妙心寺法堂内で見せてもらった(写真4)。この鐘は記年銘のあるものとしては日本最古のもので、文武天皇2年(798年)の作で、大宰府の観世音寺に兄弟鐘があるとのことであった。

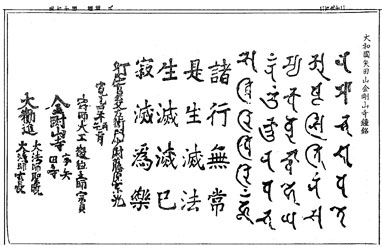

ところで、「集古十種」の文献は県立図書館で調べて、ようやく琉球大学図書館に復刻版を見つけることができた。妙心寺の鐘銘は図示(写真5)の通りであるが、鐘銘や碑銘、兵器、楽器、銅器、法帖、古画、印章、扁額、文房の十種約2,000点を模写、あるいは拓本にとり、その題記と実物の所在、寸法を記録したものであった。多くの鐘銘の記載の中に梵語と共にあの『諸行無常・・・・』の偈が併記された大和国矢田山金剛山寺の鐘銘(写真6)が強く印象に残っている(2007年7月記)

写真4.妙心寺の鐘(妙心寺のパンフレットより)。

写真5.妙心寺の鐘銘、右肩書きに「兼好のいわゆる浄金剛院の鐘は即ちこれ也」と記されている。「集古十種」より。

写真6.梵語とともに「諸行無常・・」の偈が刻まれている鐘銘。「集古十種」より。

参考文献

1.長嶺信夫:祇園精舎と沙羅双樹、沖縄県医師会報、2007年3月号

2.長沢和俊訳注:法顕伝・宋雲行紀、東洋文庫、平凡社、1992年

3.玄奘著 水谷真成訳注:大唐西域記、巻第6、平凡社、1999年

4.中村元:中村元選集(決定版)ゴータマ・ブッダⅠ、Ⅱ、春秋社、2005年

5.源信著 石田瑞麿訳注:往生要集(上)岩波書店、1994年

6.源信著 石田瑞麿訳注:往生要集Ⅰ、平凡社、1964年

7.松村博司:栄花物語全注釈4(全8冊)角川書店、1974年

8.渡辺照宏:仏教、岩波新書青版、岩波書店、1956年

9.小林智昭・他編集:徒然草 注釈・論考、双文社出版、1973年

10.編集兼発行、図書刊行会代表者 市島謙吉:「集古十種(復刻版)」第2、1908年