沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児循環器

中矢代 真美

先日、18歳の若いS君が亡くなった。ダウン症候群。母親によると、乳児期には呼吸が速く体重も増えなかったが、その後次第に症状が消えて、その代わりチアノーゼが出てきたそうである。彼は生まれつき大きな動脈管開存症があったが診断が遅れてしまったため、アイゼンメンガー症候群(2次性肺高血圧症)になってしまったのだ。

ダウン症候群は21番染色体のトリソミー、染色体異常の中で最も多い頻度の疾患である。ほとんどの場合は発達の遅れがあり、約50%に心疾患を合併する。そのほかにも視力低下、聴力低下、消化管異常あるいは甲状腺機能低下症などの疾患を合併することが知られている。しかし、早期に家族へのサポートを行い、合併症を治療すると、その後の予後は決して悪くない。家族や社会の中で生き生きと暮らしている方がたくさんいる。

ダウン症候群の診断を染色体検査で確定されても、合併症のスクリーニングが行われていないケースが現在でもみられる。最近は乳幼児検診が発達したために心雑音などで小児循環器外来へ紹介されることも多いが、中には冒頭の方のように、手遅れになる症例も出現しかねない。ダウン症候群の子どもは、肺高血圧になりやすいため、大きな心疾患を持っていても心雑音が聴取されないことが多いのである。したがって、ダウン症候群の診断がついた赤ちゃんは全く心疾患の症状がなくとも、一度は専門家による心エコーの検査を行うべきである。アイゼンメンガー症候群は個人差もあるが、生後9ヶ月を過ぎると次第に進行し、根治術が不可能となる。アイゼンメンガー症候群に進行する前に必要な治療が受けられるように、できるだけ早期(新生児期)に心疾患の診断が必要である。

そのほかにも、生まれてすぐから、風邪や肺炎を繰り返しやすかったり、中耳炎になりやすいなど免疫が弱い部分があったり、嚥下が上手ではなく栄養にサポートが必要だったり、ダウン症候群の赤ちゃんを育てるためには手助けが必要であることが多い。

また、医学面のほかに、社会的な偏見もまだ根強く、ネガティブなイメージが先行しがちで、ダウン症候群の赤ちゃんを産んだばかりの家族にはプレッシャーがとても大きい。その割には正しい知識やサポートを得られていないこともある。

したがって、ダウン症候群が疑われたり、診断されたらできるだけ早くにダウン症候群について理解の深い小児科医への紹介が望ましい。そして、なによりもダウン症候群という疾患の全体像についての説明を両親ともに受けられるようにしたい。そして、医学面だけでなく、社会的な支援システムや発達面を促すために療育ができる施設を紹介し、ダウン症の家族の会などへ紹介するなど、多面的なサポートへつなげることで、家族が子どもを理解し受け入れるために大きな手助けとなりうる。

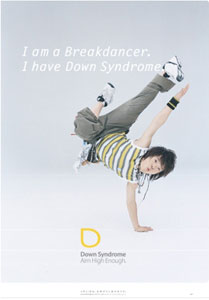

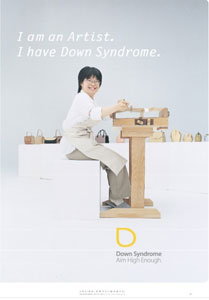

ダウン症候群についての理解を普及するための大きな情報源として、日本ダウン症候群ネットワークJapan Down Syndrome Network(JDSN)がある。インターネットのhomepageはhttp://jdsn.ac.affrc.go.jp/dowj1.htmlである。ダウン症候群について、親の会の紹介や本の紹介、ダウン症候群の活躍の場や関わる医療従事者の講演など、とても充実した内容である。その中で紹介された、世界ダウン症の日ポスターをここで掲載して、現在のダウン症候群のポジティブな側面について感じて頂ければと思う。

ダウン症候群は関わり方次第で大きく生命予後だけでなく、本人や家族の明るい生活にも寄与できる疾患なのである。