「骨と関節の日2007・運動器不安定症」

琉球大学医学部 整形外科 金谷 文則

整形外科と運動器

皆様は運動器という言葉をご存じでしょうか?運動器とは、四肢・脊柱(脊髄)の総称であり、身体の感覚を脳に伝えて反射あるいは意志に基づく身体の運動を行う器官です。運動器により営まれる運動は、脳や神経系を賦活し、循環系や代謝系の健康を保つために重要な役割を果たしています。日本整形外科学会は平成6年2月に10月8日を「骨と関節(ホネとカンセツ)の日」と定め、運動器を健康に保つことの重要性を広く市民の皆様に訴えてきました。平成12年(2000年)からはWHOが提唱する『運動器の10年』世界運動の開始に伴い、「運動器の10年・骨と関節の日」と呼称を改めました。

身体の健康を保つために運動器の果たす役割

もし、身体の運動が正しく行われなくなれば、脳や神経のコントロール機能が衰え、身体に慢性の痛みを来しスムーズに動かなくなるばかりか、心のストレスにも悩まされ高血圧、高脂血症、糖尿病や心疾患の発症の原因にもなってきます。適度な身体活動や運動が総死亡、虚血性心疾患、高血圧、糖尿病、肥満、骨粗鬆症、結腸がんなどの罹患率や死亡率を減少させ、メンタルヘルスや生活の質の改善に効果をもたらすことが認められています。また、高齢者においても歩行など日常生活における身体活動が、寝たきりや死亡を減少させることが示されています。

生活習慣病の予防効果は、身体活動量(「身体活動の強さ」×「行った時間」の合計)の増加に従って上昇すると言われており、長期的には10分程度の歩行を1日に数回行なう程度でも健康上の効果が期待できます。毎日1時間以上の歩行が死亡率を有意に低下させることも報告されています。家事、庭仕事、通勤のための歩行などの日常生活活動、余暇に行なう趣味・レジャー活動や運動・スポーツなど、全ての身体活動が健康に欠かせないと考えられています(健康日本21)。“Life is motion, motion is life”ともいわれるように、運動は脳を働かせ、生命を支え、人に幸せをもたらします。

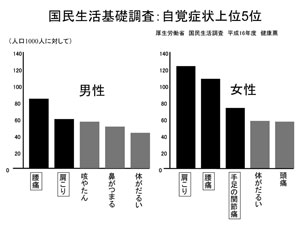

この運動器障害の頻度は高く、腰痛、肩こり、関節痛は患者の受診病名の上位を占めています(図1)。運動器障害は若年者では主に生産性の低下をきたし、中高年では生産性に加えてADLの低下をきたします。

図1 国民生活基礎調査:自覚症状上位5位

運動と健康寿命の延伸

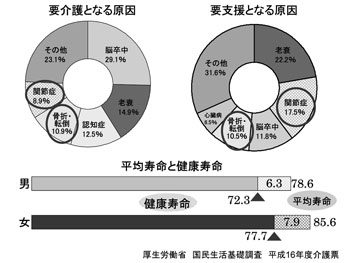

平成18年の調査では、女性は85.81歳と22年連続世界一であり、男性の平均寿命も79.00歳と世界第二位です。日本は世界最高の平均寿命を誇っていますが、男性では平均寿命の最後の8%、女性では最後の9%は要介護または要支援になっており、その原因として運動器障害が要介護では20%、要支援では28%を占めています(図2)。「健康寿命」とは、元気で活動的に暮らすことのできる期間のことで運動器障害の予防が健康寿命の延伸に大きな役割を占めます。運動器障害はQOLを低下させるのみならず、生命予後にも大きな影響を及ぼし、極めて大きな負担を社会に与えます。今後、急増が予想される高齢者に対してはADLの維持と健康寿命の延伸が重要な課題になっています。

図2 国民生活基礎調査:要介護、要支援となった原因平均寿命と健康寿命

運動器不安定症と運動器リハビリテーション

現在、4人に1人が高齢者であり、寝たきりや要介護の原因として骨折や関節症などの運動器障害が1/4以上を占めます。骨折の原因の大部分は転倒です。「ふらついて転倒しやすい」、「関節に痛みがあって思わずよろける」、「骨に脆弱性があり軽微な外傷で骨折してしまう」、等の病態を新しい疾患概念「運動器不安定症」として取り上げ、その治療によって寝たきりや要介護などの重篤な運動器障害を防ぐ必要性が認識されました(表)。「運動器不安定症」を持つ患者さんに対して、骨量を増やす薬物療法は開発されていますが、筋力を増強しバランス能力を向上させる転倒予防に有効な治療法は今のところ運動療法以外にありません。「運動器不安定症」を持った患者さんには、「運動器リハビリテーション」を行うことにより転倒を予防し、結果として寝たきりや要介護に陥ることを防ぐことが重要と考えています。

表 運動器不安定症

運動器不安定症の定義

高齢化により、バランス能力および移動歩行能力の低下が生じ、閉じこもり、転倒リスクが高まった状態。

診断

下記の運動機能低下をきたす疾患の既往があるかまたは罹患している者で、日常生活自立度あるいは運動機能が以下に示す機能評価基準1または2に該当する者。

運動機能低下をきたす疾患

- 脊椎圧迫骨折および各種脊柱変形(亀背、高度腰椎後彎・側弯など)

- 下肢骨折(大腿骨頚部骨折など)

- 骨粗鬆症

- 変形性関節症(股関節、膝関節など)

- 腰部脊柱管狭窄症

- 脊髄障害(頚部脊髄症、脊髄損傷など)

- 神経・筋疾患

- 関節リウマチおよび各種関節炎

- 下肢切断

- 長期臥床後の運動器廃用

- 高頻度転倒者

機能評価基準

1.日常生活自立度:ランクJまたはA(要支援+要介護1,2)

2.運動機能:1)または2)

1)開眼片脚起立時間 15秒未満

2)3m Timed up and go test 11秒以上

「運動器の10年・骨と関節の日」平成19年市民公開講座

日本整形外科学会では毎年、運動器疾患のテーマを決め講演・啓蒙活動を行っております。例年、沖縄県整形外科医会では10月8日にあわせて新聞紙上で座談会を行っておりますが、それに加えて沖縄各地で市民公開講座を開催しております。今年は10月7日(日)に宜野湾市中央公民館で市民公開講座を開催いたします。今回のテーマは健康寿命の延伸のためにも重要な「運動器不安定症」です。当日は、講演に加えて整形外科医による医療相談、骨密度測定などを企画しております。皆様ふるってご参加ください。