乳幼児・小児の難聴

〜早期発見・治療の必要性〜

琉球大学医学部医学科高次機能医科学講座

耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

我那覇 章

はじめに

健聴者では聴覚を介した言語(聴覚言語)を 用いて人同士の意思疎通(コミュニケーショ ン)を行っています。この聴覚言語の習得・発 達には生下時からの正常な聴力が必要不可欠で す。従来の疫学調査では出生1,000人に1人の 割合で高度難聴(一側例を含む)が生まれてく ると報告されています。この発生頻度は、日本 で実施されている出生時マススクリーニング検 査で対象としている先天性疾患のいずれよりも 高く、希な疾患ではありません。沖縄県につい て考えてみると、年間出生児数は約16,000人で あり年間16〜17人程度の難聴児が県内で出生 している事になります。本稿では1)難聴児早期 発見の重要性、2)聴覚障害の種類と疾患、3)難 聴児早期発見のための取り組み、4)乳幼児聴覚 精査の体制、5)聴覚補償について述べます。

難聴児早期発見の重要性

聴覚障害児が放置されれば、信号としての音 が聞き取れないという一次的な障害(難聴)、言 語発達障害という二次的な障害(聴覚言語未発 達,構音障害)、さらには社会参加への障害(聴 覚言語を介したコミュニケーション障害)とい う三次的な障害が生じます。では聴覚障害に対 する対処(聴覚補償)をいつから開始すればよ いでしょうか。言語を獲得するための聴覚活用 には生後一定期間を過ぎると、その後いくら学 習(聴覚活用)しても良好な言語が得られない というタイムリミット(臨界期)があります。こ の臨界期は脳の可塑性と関係しており、脳の可 塑性が存在する時期に耳から音が入らなければ 聴覚性言語野の神経回路は形成されず、視覚を 介した神経回路(手話など)に占拠され、その 後いくら学習しても良好な聴覚言語を得ること はできなくなってしまいます。つまり人間が聴覚 言語を獲得するにはこの時期に適切な聴覚活用 が行われることが必須なのです。聴覚言語獲得 の臨界期は5〜6歳頃にあると考えられています が、健聴児では聴覚言語の発達は0歳時あるいは それ以前から始まっているため、難聴児の聴覚 補償はできるだけ早い方がよいといえます。

難聴の種類と疾患

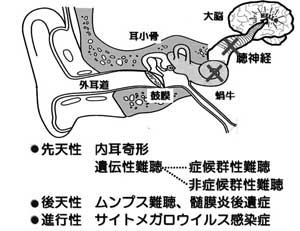

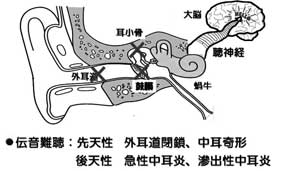

難聴を引き起こす疾患は多岐にわたります。 蝸牛や聴神経といった神経に障害があるものを 感音難聴(図1)、外耳や、鼓膜、中耳の障害に 伴う難聴を伝音難聴と言います。(図2)

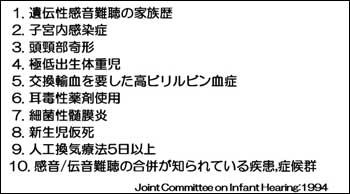

表1に新生児聴覚障害のリスク因子を挙げて みました。表1に該当する項目があり、かつ難 聴が疑われる場合には耳鼻咽喉科にて精査する 必要があります。特にNICU児の難聴発生率は100人あたり2〜3人と考えられており通常の10 倍以上の頻度になります。

その他、先天性サイトメガロウイルス感染症 のように進行性難聴を引き起こすもの、後天性 小児難聴を引き起こす疾患として髄膜炎やムン プス難聴(通常は一側聾)などがあります。こ れらはいずれも高度の難聴を発生しやすく、診 断後早期に医学的介入(聴覚補償)が必要とな るケースが多く含まれます。

また中耳炎は幼小児難聴の中で最も頻度の高 い疾患です。中耳炎による難聴は軽度難聴であ り、治療により中耳炎が治癒すれば聴力も正常 化します。耳鼻咽喉科医以外の医師が中耳炎罹 患を疑う症状では、耳さわり、夜泣き、感冒症 状が軽快しているにも関わらず発熱が続くなど があります。このような症状がある場合には中 耳炎の罹患も疑うべきでしょう。

難聴児発見には両親や家族、または小児にか かわる医師が異常に気付くことが最も重要で す。難聴児発見の手がかりとして、高度難聴で は驚愕反射や、音源定位(音の発生した方を見 る)が消失します。中等度難聴では会話はでき るのですが、返事をしない事が多い、聞き返し が多い、テレビのボリュームが大きい、発音が おかしいなどの症状をよく認めます。診察時に 母親との会話の中に織り交ぜて児の音に対する 反応や聴覚発達を確認することが早期発見につ ながります。

表1

図1

図2

難聴児早期発見のための取り組み

わが国では乳幼児健診が早くから制度化さ れ、障害の早期発見に一定の成果を上げていま す。聴覚障害では人工内耳手術や補聴器が発達 し高度難聴児に対する聴覚コニュニケーション 指導が可能になってきたこと、聴覚障害児の 70%は聴覚障害が唯一の臨床症状であって教育 効果が高いことを背景に、わが国でも難聴児早 期発見のための新生児聴覚スクリーニングが広 まりつつあります。

新生児聴覚スクリーニングには耳音響放射 (OAE)や聴性脳幹反応(ABR)が用いられてい ます。これらスクリーニング用の機器は簡便・ 迅速に検査を施行でき、自動的かつ明確に検査 結果を得られる共通した利点があります。OAE 機器は安価なため普及していますが外耳や中耳 の影響を受けやすいこと、ABRと比較し難聴検 出の特異度が低いことからABRによる診断がよ り有用です。しかし現行の自動ABR機器はOAE 機器と比較し高額である、イヤーバッド等のラ ンニングコストがかかるなどの欠点もあります。

新生児聴覚スクリーニング後の聴力精査

沖縄県においては、新生児聴覚スクリーニン グは一部の医療施設で行われていますが、行政 を交えた組織的なスクリーニングは行われてい ません。新生児聴覚スクリーニングは難聴児の 早期発見と早期支援が目的であり、そのためには精密検査機関との連携が欠かせません。現 在、耳鼻咽喉科では離島を含めた県内の地域主 幹病院と連携し難聴児早期発見のための事業を 計画・展開しています。この事業では新生児聴 覚スクリーニング後の要精密検査児や難聴疑い の乳幼児が早期に精密検査を行えるように一 次、二次精密検査機関を設置しています。一次 精密検査機関としてABR検査が可能な県下8か 所の総合病院(南部医療センター、豊見城中央 病院、那覇市立病院、中頭病院、県立中部病 院、県立北部病院、県立八重山病院、県立宮古 病院)を指定しています。一次精密検査機関で 難聴の疑いがある場合、二次精査機関でさらに 難聴の程度、原因を検査し、治療方針を決定し ます。二次精査機関としては琉球大学医学部付 属病院耳鼻咽喉科と定めています。ABR検査 に加えて乳幼児精密検査や補聴器装用、人工内 耳や聴能・言語訓練の実施、療育施設への紹介 が可能になっています。乳幼児の難聴を疑う場 合には一度近くの一次、二次精査機関に相談し てみてください。

聴覚補償の現状

難聴児は難聴の程度に応じた補聴システムが 確立しています。基本的に一側の難聴のみでは 補聴の必要はありませんが、進行性難聴の初 期、他疾患による部分症のこともありますので 原因精査は必要です。両耳中等度の難聴があれ ば補聴器の適応となります。乳児では難聴の程 度を測定した後、必要があれば補聴器の装用を 開始します。できれば5〜6ヶ月までに装用を 開始した方がよいとされています。ただし、補 聴器には限界があり高度の難聴では言語の発達 が促されるレベルまで聞こえを補うことができ ません。その場合には人工内耳の適応となりま す。日本耳鼻咽喉科学会による人工内耳適応基 準の中で手術年齢は1歳6ヶ月以降となってお り、高度の難聴でも聴覚獲得が可能な状況にな っています。人工内耳は補聴器と比較すると、 画期的な聴覚言語獲得を可能にしましたが、3 歳以降の手術では言語に関する成績が徐々に低 下するためできるだけ早期の手術が必要です。 しかし、先天性難聴の場合、術後すぐに会話が できるようになるわけではなく、手術後聴覚言 語の獲得を始める(健聴児の0歳と同じ)ため 長期間のリハビリが必要です。また人工内耳を 装用しても現行の機種では軽度難聴が残るた め、普通学校へ通学してもある程度の難聴に対 する配慮が必要となります。

最後に

以上、乳幼児・小児の難聴 〜早期発見・治 療の必要性〜について述べてきました。沖縄県 ではいまだに全く聞こえない聾の患者が治療も 受けず2歳以後に見つかることがまれではありま せん。早期の適切な療育が行われなければ、患 児は一生聴覚言語を使用したコミュニケーショ ンを得ることができず、大きな社会的不利益を 被ることになります。手話を含めた視覚言語も コミュニケーションには重要ですが、大多数を 占める健聴者の中で視覚言語を中心としたコミ ュニケーションを行うことは難しいのが現状で す。このため難聴児を取り巻く、家庭、行政、 医療従事者(産婦人科、小児科、耳鼻咽喉科、 言語聴覚士など)、療育機関(ろう学校、ことば の教室など)を包括したシステムづくりが急務 となっています。耳鼻咽喉科学会ではこの問題 に積極的に取り組んで参りますので、関係諸兄 からのご支援をお願いして稿を終了致します。