沖縄県における大腿骨頚部・転子部骨折の実態

琉球大学医学部高次機能医科学講座整形外科学 大湾 一郎、新垣 晴美

【要 旨】

人口の高齢化に伴い、骨粗鬆症患者数が急増し、大腿骨頚部骨折や転子部骨折な ど大腿骨近位部骨折の発生件数も年々増加している。沖縄県における大腿骨近位部 骨折の実態を明らかにするために、2004年の1年間に本骨折を受傷し、県内の整形 外科施設に入院した50歳以上の患者を対象に疫学調査を行った。患者数は男性244 例、女性1,099例、計1,343例で、平均年齢は男性76.9歳、女性82.4歳であった。骨 折部位は右側575例、左側631例(不明137例)、頚部骨折667例、転子部骨折649例 (不明27例)であった。受傷前に自立歩行をしていたのは全症例の78%、このうち 退院時までに自立歩行が可能になったのは35%であった。本県における1989年の調 査結果と比較すると、発生数は2.7倍、年齢調整発生率は1.2倍に増加していた。

【Abstract】

The number of hip fractures related to osteoporosis in aged population was increased dramatically. We surveyed the rate of hip fracture that occurred in Okinawa in 2004 and characterized hip fractures in Okinawa. Data were obtained from the medical records and radiographs of all patients who sustained hip fractures in 2004. Patient's data were collected from 35 hospitals in Okinawa, and classified according to the fracture type, i.e. cervical or trochanteric, age, gender, and mobility score which was divided into five categories. Only subjects, who were 50 years old or above at the time of fracture were included, and subtrochanteric and pathological fractures were excluded.

A total of 1343 fractures comprising 244 men and 1099 women were identified. The average age was 76.9 for men and 82.4 for women. The number of cervical fracture was 667, and that of trochanteric fracture was 649. The number of fractures increased from 502 in 1989 to 1343 in 2004. The age- and gender- adjusted incidence rates per 100,000 increased from 385 in 1989 to 474 in 2004. Therefore, we concluded that the increment of hip fracture in Okinawa is due to both an increase in elderly population and an increase in the incidence rate.

図1.大腿骨頚部の解剖

大腿骨頭を栄養する内側大腿回旋動脈は、関節包付着部か ら骨内に進入する。大腿骨頚部(1)の骨折では栄養血管の 途絶が生じ、骨癒合が得られにくい。骨癒合が得られても骨 頭壊死をきたすことも少なくない。一方、転子部(2)の骨 折では血流障害が生じないので、骨癒合は良好である。

はじめに

大腿骨近位部骨折には、大腿骨頚部骨折と大 腿骨転子部骨折の2つの骨折が含まれる。骨折 が関節包内で生じた場合が頚部骨折で、関節包 外で生じた場合が転子部骨折である(図1)。従 来、日本では頚部骨折は大腿骨頚部内側骨折、 転子部骨折は大腿骨頚部外側骨折と分類され、 2つ併せて大腿骨頚部骨折と総称されていた。 しかし、欧米ではfemoral neck fractureは関 節包内骨折を意味し、転子部骨折f e m o r a l trochanteric fractureを含めないことから、日 本でも2005年に発表されたガイドライン1)より 欧米の呼び名に統一されている。本稿でも新規 の呼称を使用した。

沖縄県における大腿骨近位部骨折の患者数 は、当科の吉川らが1986年から1989年にかけ て4年間にわたって調査し、年平均500例前後 であったと報告している2)。今回、最近の大腿 骨近位部骨折の実態を明らかにするために、 2004年の1年間に沖縄県内で発生した大腿骨近 位部骨折の疫学調査を行った。

対象

2004年1月1日から12月31日までの1年間に、 沖縄県内で大腿骨頚部あるいは転子部骨折を受 傷し、県内の整形外科施設に入院した50歳以 上の患者を対象とした。旅行中に受傷した県外 出身者や病的骨折によるもの、大腿骨転子下骨 折は除外した。

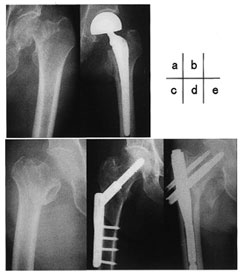

図2.大腿骨近位部骨折に対する手術療法

図1の理由により、頚部骨折(a)では人工骨頭置換術(b) が適応となることが多く、転子部骨折(c)ではヒップスクリ ュー(d)や髄内釘(e)を使用した整復固定術が行われる。

方法

整形外科を標榜し、入院施設を有する沖縄県 内の35の医療機関に調査を依頼、あるいは調 査員を派遣した。入院診療録及び単純レントゲ ン写真より、性別、年齢、骨折型、受傷場所、 治療法(図2)、入院期間、退院先、受傷前後 の歩行能力を調査した。退院先は自宅、病院、 老健施設/老人ホーム、死亡退院、不明の5項 目に、歩行能力は自立歩行、介助歩行、車椅 子、寝たきり、不明の5項目に分類した。杖歩 行、松葉杖歩行は自立歩行に含め、歩行器歩行 は介助歩行に含めた。

結果

1)発生件数、性、年齢

大腿骨頚部・転子部骨折の総数は、男性244 例、女性1,099例、計1,343例、男女比は1:4.5 であった。平均年齢は男性76.9歳(50 〜106 歳)、女性82.4歳(51〜109歳)で、10歳毎の年齢階級別に骨折数を比較すると80歳代が最 も多く、全症例の46%を占めた。

2)骨折部位と骨折型

骨折部位は右側575 例、左側631 例、不明 137例であった。頚部骨折は男性131例、女性 536 例、計667 例、転子部骨折は男性109 例、 女性540例、計649例、不明27例であった。骨 折部位は左側が52.3%と多く、また頚部骨折が 50.7%で転子部骨折より若干多かった。

3)年齢階級別発生率

図3に5歳毎の年齢階級別発生率(/10万人) を示す。頚部骨折の平均年齢は79.5歳、転子部 骨折の平均年齢は83.2歳であった。80歳代前半 までは頚部骨折が転子部骨折より多く、85歳を 境にして転子部骨折が増加した。

図3.沖縄県における大腿骨近位部骨折の年齢階級別発生率

4)受傷場所

自宅での受傷が最も多く全症例の35%、施 設内と屋外が各々約20%であった(図4)。施 設内とは病院あるいは老健施設・老人ホーム内 での受傷で、通所デイケア中の骨折を含めてい る。自宅内では、トイレ周辺での骨折が最も多 く、続いてベッドサイド、椅子に座り損ねて、 玄関、風呂場の順であった。施設内でもトイレ とベッドサイドが同程度に多く、屋外では庭や 玄関先での受傷が多かった。特殊な例としては、車椅子から滑り落ちて(施設内)14人、人 に押されて(施設内)8人、強風にあおられて (屋外)8人、自転車で転倒(屋外)8人、スー パーの店内(屋外)7人、降車中(屋外)7人、 飲酒して(屋外)7人などがあった。

図4.受傷場所の内訳

5)治療法

頚部骨折の治療(図5)では、骨折部に離開 がある場合には人工骨頭置換術、離開がない場 合にはスクリューによる固定術が主に施行され ていた。保存療法が14%に行われていたが、詳 細は不明であった。転子部骨折の治療(図6) では、ヒップスクリューが39%、γ-nail等の髄 内釘が35%に行われていた。保存療法は13% であった。

図5.頚部骨折に対する治療方法

BHA(Bipolar hemiarthroplasty)は人工骨頭置換術のこと。 固定術はCCS(Compression Hip Screw)による固定が約8割 で、残りはHanson pinによるものであった。その他には不明 が多く含まれている。

図6.転子部骨折に対する治療方法

CHSはヒップスクリュー(Compression Hip Screw)のこ と。その他には不明が多く含まれている。

6)入院期間

平均の入院期間は、頚部骨折で51.7日、転子 部骨折で55.1日、全体で53.9日であった。

7)退院先

頚部骨折では、自宅が39%、病院・施設が 47%、転子部骨折では、自宅が27%、病院・ 施設が55%であった。両者を併せた退院先は図 7の通りであった。

図7.退院先の内訳

8)歩行能力

受傷前に自立歩行をしていたのは全症例の78%であった。このうち、退院までにもとの自 立歩行レベルまで回復した者は35%、介助歩 行レベルは20%、車椅子レベルは38%であっ た(図8)。

図8.受傷前後の歩行能力

受傷前に自立していた人78%のうち、退院時までに自立歩 行が可能になったのは35%、介助歩行20%、車椅子38%、寝 たきり3%であった。

考察

現在、日本国内で寝たきり生活を送っている 人は、120万人を超すと言われている。寝たき りの原因の第1位は脳卒中で、第2位が骨粗鬆 症性の骨折である。近年、人口の高齢化に伴い 骨粗鬆症患者数の増加が著しく、大腿骨近位部 骨折や脊椎圧迫骨折をきっかけに、寝たきりに なる高齢者の割合も年々増加している。日本整 形外科学会(以下、日整会)の調査によれば、 わが国では年間約10万人の大腿骨近位部骨折 の新規患者が発生していると推計されている3)。 女性における年齢階級別発生率は、75〜79歳 では人口10万人当たり360〜480、80〜84歳で は700〜1,000、85歳以上では1,500〜2,000に も達する。80〜84歳の女性では100人に1人、 85歳以上では50人に1人が本骨折を発症する計 算になる。

沖縄は長寿県として知られ、元気な高齢者が 多いとの印象があるが、1986年から1989年の 吉川らの調査2)では、大腿骨近位部骨折の発生 率は他県よりも比較的高いことが報告されてい る。今回、同様な疫学調査を再度実施し、日整 会が1998年より毎年行っている全国疫学調査 の結果3)や折茂らによる1997年の全国疫学調査 の結果4)、新潟5)・鳥取6)の全県医療機関の悉 皆調査の結果、および吉川らの過去の報告2)と 比較検討した。

1.全国調査との比較

日整会による1998年から2001年までの全国 調査の結果では、女性患者が男性の約4倍、年 齢階級別骨折数では80歳代が全症例の46%と 最多であった。骨折部位では左側が51.1%、骨 折型では転子部骨折が56%と頚部骨折より多 かった。75歳を境に、頚部骨折より転子部骨折 の方が増加した。受傷場所では屋内が72.9 %で、屋内/屋外比は男性で1.22、女性で3.56と、 女性の骨折は屋内で多発していた。

これらの結果は本県の調査結果とほぼ同様で あるが、頚部骨折と転子部骨折の発生比が若干 異なる。転子部骨折の割合は沖縄では49.3%、 全国では56%であった。一般に、頚部骨折より 転子部骨折の方が骨密度の低下により関与して いる。このため、75歳までの前期高齢者では頚 部骨折が多く、後期高齢者で骨粗鬆症の重症化 に伴い転子部骨折が急増する。この数の逆転が 生じるのが、沖縄では85歳、全国では75歳であ った。本県における高齢者の骨粗鬆症罹患率は 他府県よりも低い、あるいは骨粗鬆症患者の重 症度は他府県よりも軽い可能性が考えられた。

では、大腿骨近位部骨折自体の発生率はどう であろうか。日整会の調査では全国における発 生数の詳細な検討は行っていない。このため、 発生率については、折茂らによる1997年の第3 回大腿骨頚部骨折全国頻度調査の結果4)を参照 した。この結果によると、発生率は70歳代より 若い世代では1992年の第2回調査結果と差がな く、80歳以上の世代では第2回より増加してい た。折茂らは70歳代より若い世代での低下は、 骨粗鬆症の啓蒙活動が浸透した成果と推察していた。地域差については、東日本で発生率は低 く西日本で高い傾向にあった。沖縄は発生率の 高い地域に含まれていた。

年齢階級別発生率を全国と沖縄で比較するた めに、折茂らと私たちの調査結果を同じグラフ 上にプロットした(図9)。沖縄は80歳代で全 国より高く、90歳代では逆に低下していた。大 腿骨近位部骨折の半数近くは80歳代で生じる ことから、この年代の発生率をいかに抑制する かが今後取り組むべき重要な課題ではないかと 思われた。

図9.大腿骨近位部骨折の性別年齢階級別発生率

―沖縄と全国の比較―

2.他県との比較

全県医療機関の悉皆調査は、沖縄県以外にも 2002年に新潟県5)、1999年に鳥取県6)で行われ ている。先の折茂らの報告4)によれば、新潟、 鳥取での大腿骨近位部骨折の発生率は、沖縄よ り低く全国平均よりはやや高い。沖縄を含めた これら3県で、65歳以上における発生率(/10 万人)を比較すると、新潟、鳥取、沖縄の順に 308、364、576の結果であった。65歳以上の人 口構成に差があるため単純に比較できないが、 沖縄における発生率はやはり比較的高いと言え るだろう。大腿骨近位部骨折における転子部骨 折の割合は、新潟と鳥取ではそれぞれ63.3%、 59%であった。

日本は、アジアの国々の中では大腿骨近位部 骨折の発生率は高い方であるが、北欧や米国と 比べると低い。発生率の地域差は、必ずしも骨 粗鬆症罹患率の差によるものではない。大腿骨 近位部骨折は自立歩行が可能な者に生じやすい ことから、転倒が主要な因子として考えられ る。歩くから転倒し、歩かないと転倒しないの である。今回の調査で受傷前に自立歩行が可能 であったのは全症例の78%で、青森県7)での 74%、愛知県8)での68%より多かった。転倒の 頻度には歩行能力(活動度)以外にも、筋力や バランス感覚などの個人要因と一人暮らしかバ リアフリーかなどの環境要因が関与している。 沖縄の高齢者では、どの要因が主に関与してい るのか明らかにする必要がある。

3.沖縄の過去データとの比較

発生数の増加は高齢者人口の増加が主因であ るが、単にそれだけによるものではない。人口 構成を補正した発生率にも変化が認められる。 折茂らの全国調査の結果4)では、1987〜1992 年には発生率が上昇したが、1992〜1997年に は発生率上昇の程度が緩やかになった。新潟県5) では1994 年以降、発生率は増加していない。 今回の結果を当科の吉川らが行った1989年の 調査結果3)と比較すると、発生数は502例から 1,343例へと2.7倍に増加し、2000年の日本の 人口構成によって補正した年齢調整発生率 (/10万人)も385から474へと1.2倍に上昇し ていた(図10)。15年という長い期間での変化 なので、現在も発生率が増加し続けているのか 不明である。数年おきに同様な調査を行い、沖 縄県における発生率の推移を確認したい。

図10.沖縄県における大腿骨近位部骨折数と年齢調整発生率

―1989年と2004年の比較―

4.最後に

近年、骨密度測定装置を備えた病院が増加 し、ビスフォスフォネート製剤やSERM(ラロ キシフェン)など骨粗鬆症に対する有効な治療 薬が使用可能となった。しかし、易骨折年齢と考えられる80歳以上の人たちの何割がこの医療 の恩恵を受けているか、骨粗鬆症の啓蒙がどこ まで浸透しているのか疑問である。大腿骨頚 部・転子部骨折で苦しむ高齢者を一人でも減ら すことができるように、本調査の結果を今後の 骨折予防の取り組みに役立てたい。

まとめ

1.2004年の1年間に沖縄県で発生した大腿骨 頚部・転子部骨折の疫学調査を行った。

2.80歳代での受傷が最も多く、80歳代での発 生率は全国よりも高値を示した。

3.本県における1989年の調査結果と比較する と発生数は2.7倍、年齢調整発生率は1.2倍 に増加していた。

文献

1)日本整形外科学会診療ガイドライン委員会編集:

大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドライン. 南江堂

2)Yoshikawa T, Norimatsu H : Epidemiology of osteoporosis in Okinawa. J Bone Miner Metab. 9S:135-145, 1991.

3)萩野浩:大腿骨頚部骨折の疫学. MB Orthop. 16(12):1-7, 2003.

4)折茂肇, 他: 第3回大腿骨頸部骨折全国頻度調査成績よ

り. Osteoporosis Japan 7(3):353-358, 1999.

5) Morita Y, et al.: The incidence of cervical and

trochanteric fracture of the proximal femur in 1999 in

Niigata prefecture, Japan. J Bone Miner Metab. 20:311-

318, 2002.

6)Hagino H, et al.: Changing incidence of hip, distal

radius, and proximal humerus fracture in Tottori

prefecture, Japan. Bone 24(3):265-270, 1999

7)長尾秋彦, 他:青森県における大腿骨頚部骨折の疫学

調査. 整形・災害外科48:173-180, 2005.

8)坪井真幸, 他:大腿骨近位部骨折の長期予後. 総合リハ

32(10):947-950, 2004.

著 者 紹 介

琉球大学医学部高次機能医科学講座整形外科学

大湾 一郎生年月日:昭和37年9月3日

出身地:沖縄県

出身大学:琉球大学医学部 昭和63年卒

専攻・診療領域

整形外科・関節外科・小児整形・骨代謝その他・趣味等

テニス、剣道、ジョギング、釣り

自己啓発に関する本、スターバックスのラテ、

杏仁豆腐、なつの屋のパンプキンパイ、天体観測

(高級)ワイン、日本酒、泡盛、お酒は好きだが飲むとすぐ寝る。

小田和正「たしかなこと」、井上陽水「少年時代」などが好き。

Q U E S T I O N !

次の問題に対し、ハガキ(本巻末綴じ)でご回答いただいた方に、日医生涯教育講座 5 単位を付与いたします。

問題:大腿骨近位部骨折について正しいのはど れか。

1)大腿骨近位部骨折の発生数は70歳代に最 も多い。

2)沖縄は他府県と比較すると大腿骨近位部骨 折の発生率は低い。

3)大腿骨転子部骨折に対しては人工骨頭置換術 が最もよく行われる。

4)大腿骨近位部骨折は屋外での受傷が多い。

5)大腿骨頚部骨折より大腿骨転子部骨折の方が 骨密度低下により関連する。

CORRECT ANSWER! 5月号(vol.42)の正解

問題:肝炎ウイルスマーカーにつき正しいのは どれか、1つ選べ。

a.HCV抗体はC型肝炎ウイルスの感染防御 抗体である。

b.HBs抗体陽性であればB型肝炎ウイルス が存在すると考えてよい。

c.HA抗体はA型急性肝炎の診断に有用で ある。

d.HBV-DNA量が105コピー/ml以下であれば 一般に肝炎は生じにくい。

e.HBe抗体が陽性ならB型肝炎ウイルスが増 殖することはない。

正解 d