お知らせ

障害者自立支援法における「医師意見書」記入の協力願いについて

障害者自立支援法(以下「法」という。)が平成18年4月1日に施行されました。

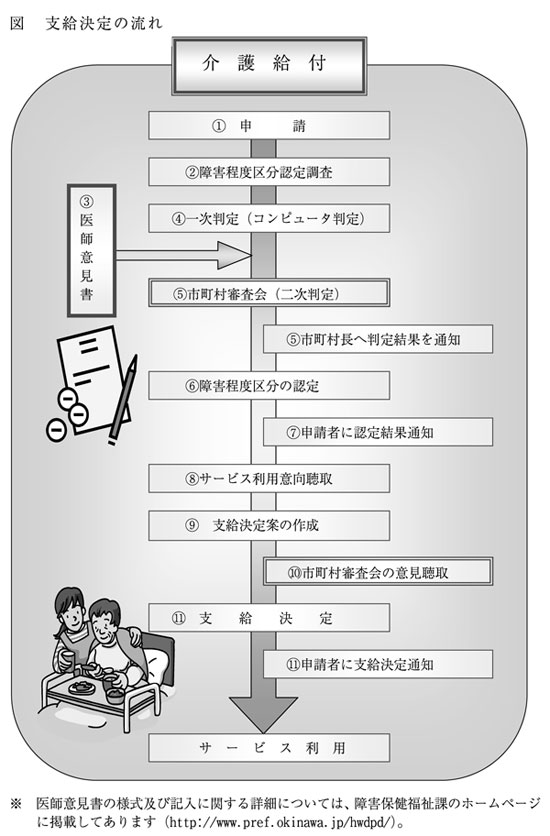

法においては、障害者が障害福祉サービスを利用するためには、市町村に申請を行い、市町村から サービスの支給決定を受ける必要があります。

申請を受けた市町村においては、申請者が介護給付を希望する場合には、申請者の障害程度区分を 認定する必要があり、先ず障害者の心身の状態を把握する認定調査を行い、その情報をもとに得られる コンピュータによる一次判定を行います。

次に一時判定結果及び「医師意見書」、認定調査の「特記事項」に基づき、市町村等に設置される 市町村審査会において二次判定を行い、その結果に基づいて市町村は障害程度区分の認定を行うことに なります(図参照)。

市町村においては、「医師意見書」の記入について、申請者に主治医がいる場合は主治医に依頼する ことになりますが主治医がいない場合は地域の医療機関の医師に依頼することになります。

つきましては、医療関係者の皆様には、「医師意見書」が障害程度区分認定の重要な資料と なることをご理解いただき、「医師意見書」の記入についてご協力くださいますようお願い申し上げます。

平成18年7月1日

沖縄県福祉保健部障害者福祉課長 宮城 洋子

医師意見書の必要性

支援の必要性を判断するための資料

障害者の障害程度区分を認定するために、一次判定の資料として106項目にわたる心身状態の調査が 行われます。調査項目については、介護保険の要介護認定に使用されている 調査項目(79項目)に加え、障害者の特性をより細かく把握できるよう、 行動関連、精神関連、 手段的日常生活能力など27項目を追加したものであります。

これに、二次判定においては、医師意見書に記入された医学的観点 からの意見等を加味して、必要に応じて一次判定の結果を変更することになります。

このように、医師意見書は、申請者の心身の状況を踏まえた支援の必要性の程度を総合的に 判断する資料の一つであります。

認定調査による調査結果の認定・修正のための資料

認定調査は、調査対象者1人につき原則として1回で実施することとされており、また、 調査員の専門分野も医療分野に限らず様々です。

従って、申請者に対して長期間にわたり医学的管理を行っている主治医の意見の方が、より申請者の 状況について性格に把握していることが明らかな場合は、市町村審査会は調査員の調査結果を修正することができます。

サービス利用計画作成のための資料

サービス利用計画作成に際し、医師意見書の記載者が同意し、さらに申請者の同意が得られれば、 医師意見書に記載された障害福祉サービスを提供するに当たっての医学的観点からの意見や留意点等に ついての情報をサービス提供者等に提供することになります。

記載者の同意の有無については、医師意見書様式の最初に記入欄があります。