世界禁煙デー(5/31)によせて

〜こどもの喫煙を考える〜

医療法人球陽会海邦病院小児科 喜友名 琢也

はじめに

小児科医である筆者が、成人向けの禁煙外来 を担当することになったのが6年前。現在まで 継続してはいるが、思うような結果を出せない でいる。ニコチン代替法はそれなり効果はある が、禁煙の導入に成功しても再度喫煙を始める 大人を数多くみてきた。フォローアップが不十 分なためであることは自明であるが、それにし ても染みついてしまった悪い習癖から脱却する ことがいかに困難かを思い知らされている。4 年前から偶然小中学生の喫煙防止教育のための 講演をするようになったが、小学生の低学年か らすでに喫煙が始まっている現実は、看過でき ない問題だと思わざるを得ない。たばこをやめ させることも大切だが、吸わせない教育もそれ 以上に大切なことと今は考えている。小児科医 の立場からこども(小中高生)の喫煙の問題に ついて述べてみたい。

こどもたちの喫煙状況

1.小中高校生の喫煙率

1)小学生の喫煙率

全国規模のデータがなく、報告者によってさ まざまであるが、概ね小学生5・6年生の喫 煙経験率は5〜15%、習慣化(連日喫煙)は 0.13%〜1%。筆者らが浦添・宜野湾市内4 校から得た資料では、喫煙経験児率は3.85%、 習慣化は0.5%であった。

2)中高校生の喫煙率

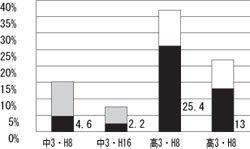

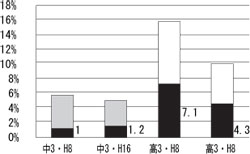

男子中高生の30日以内の喫煙率

女子中高生の30日以内の喫煙率

厚労省「未成年者の喫煙および飲酒行動に関する全国調査」

2004年による

この30日間に1日でも喫煙経験がある者の割 合であるが、そのうち黒塗り(数値も)は連日 喫煙者の割合。平成16年は喫煙者が激減して いる。その原因として、携帯電話の普及が小遣 いを圧迫したためではと報道されたが、それだ けが原因かどうかはわからない。

2.喫煙のきっかけ

小中高生を通して、「好奇心から」というの が多く、ついで「なんとなく・いたずらで」 「友人・先輩に勧められて」など。小学生につ いては「家族に勧められて」が意外とあり愕然 とさせられる。

3.たばこの入手方法

小学生は「自分の家」「友人・上級生」が多 く、ついで「自動販売機」、少数ではあるが 「コンビニ」など。中高校生になると圧倒的に 「自動販売機」、ついで「コンビニ」「友人」「ス ーパー」など。特に自動販売機からの購入経験 者は80%近い。

4.主な喫煙場所

H13年総務省青少年対策課発表によると、中 高生の場合、公園・路上が24 %と一番多く、 次いで自宅・友人宅、カラオケボックス、飲食 店、ゲームセンター、学校(3%)の順。対象 者が少なく調査方法も違うため比較はできない が、県内某中学2校の資料によると、公園・路 上が一番で、学校内で喫煙したことがある生徒 が2番目に多く(32%)、全国の傾向と異なっ ている。

こどもの喫煙の影響

こどもの喫煙の問題は、成人の喫煙と違っ て、心身両面に大きな影響を与える点だと思 う。成長期の只中にあるこどもたちは、薬物や 有害物質の作用に反応しやすく、また、若年ほ どニコチン依存になりやすいことはよく知られ ており、そのため早期の喫煙は長期喫煙者とな りがちであるし、当然身体への影響も大きくな る。60歳までに肺ガンで死亡するリスクは、非 喫煙者に比して26歳以降で喫煙を始めた場合 は7倍、15歳未満で始めた場合は30倍もあると いわれている。(がん研究振興財団発表)

また、知的・精神発達への影響についてもも っと強調されてもいいと思う。計算力、読解力、 記憶力の低下、あるいは集中力の低下、無気力、 "キレル"など情緒の障害、喫煙から脱却できな いことへの敗北感や自己否定等が人格形成に微 妙な影響を与えているという指摘もある。

こどもの喫煙を容易にしている原因

では、こどもの喫煙を容易にしている原因は なんであろうか。現状から見えてくるものがい くつかある。まず、家庭の問題。こどもにたば こを買いに行かせたり、たばこを容認する態度 をみせる家族がおり、それが喫煙に対する罪悪 感を薄れさせている結果となっている。それ と、副流煙がすでに潜在的なニコチン依存を作 り上げている可能性もあると思っている。実 際、家庭内喫煙者の有り無しで、こどもの喫煙 率に2.4倍もの差があるといわれる。

喫煙のきっかけで最も多いのが「好奇心か ら・何となく」であるが、そのことは、たばこ の害や依存性について正しく認識していないこ とを意味し、家庭や学校を含めわれわれ大人が 教えてこなかった責任もあると思う。好奇心を あおるたばこ会社の戦術も問題。

大きな問題はまだある。容易に手に入る点 だ。入手方法で一番多いのは自動販売機である が、誰もが制限なしに買えるということは、こ どもがたばこを買うことを容認しているといわ れてもしょうがない。販売時間制限が設定され ているとはいうものの、未成年のたばこ購入本 数は減っていないことが厚労省からすでに発表 されている。ちなみに本県のたばこ自動販売機 の許可台数は人口当たり全国一だそうである。

(沖縄タイムス記事)

喫煙場所の問題もある。学校内で喫煙する生 徒がいるということは、学校現場の喫煙防止対 策が不十分ということだろう。敷地内禁煙を実 践している学校は全国的に増えてきているが、 本県においてはまだまだ極めて少ない。

これからやるべきこと

こどもの喫煙の問題を解決するには、吸わせ ない教育、吸えない環境、禁煙指導、この3つの 要素をクリアしなければいけないと思う。まず、 吸わせない教育について。喫煙開始年齢の低さ を考えると、小学生低学年から喫煙防止教育を 始めるべきで、しかも、中高生まで反復継続す る必要があるだろう。というのも、小学生への 教育介入のみで、はたして数年後まで喫煙意思を抑制できるかどうか疑問視するむきもあるか らだ。また、保護者の認識の低さも問題。喫煙 防止教育は父兄参加型にすべきだと感じている。

吸えない環境作りに関して。まず自動販売機 の撤廃、コンビニ・小売店での販売制限、たば こ価格の値上げ、学校敷地内禁煙の早期実行、 路上喫煙禁止条例の制定を行うべきだと思う。 これらは決して実現不可能ではない。現に一部 の地域では実際に行われている。自動販売機に ついて、中国では2005年全面設置禁止に踏み 切ったそうである。本邦はというと、2008年か ら成人識別機能付き機器が導入されるそうで、 一見画期的なことのようにみえるが、根本的な 問題を回避しているだけでなく、時代に逆行し ていて話にならない。

もうひとつ。不幸にしてすでに喫煙してしま ったこどもたちの救済も考えないといけないと 思う。成人と違って、こどもの禁煙指導には少 なくとも教諭(養護)、保護者、医療従事者 (医師)の3者の協力が必要であると考えている。しかし、実際に児童生徒が禁煙外来を受診 するケースは少ない。喫煙=非行という図式が 暗に成立しているためか、後ろめたさや罪悪感 をいだいている喫煙児が、堂々と禁煙したいと 言い出せない状況があると思う。偏った先入観 を廃し、喫煙はニコチン依存症というれっきと した疾病であるという共通の認識をみんなが持 つべきで、そこからはじめて禁煙指導がうまく いくと思う。

さいごに

2005年の世界禁煙デーのスローガンは「たば こに対して医療の専門家は行動し答えを出そ う」であった。冒頭でも述べたように、禁煙指 導と喫煙防止教育はたばこ根絶運動の両輪だと 思う。そして私たち医療従事者はその両方にた ずさわることができる。今こそ、科を乗り越え てすべての医師がたばこの問題について考え行 動するべき時にきていると思う。