膵癌外科治療の現況と展望

―自験例の検討を含めて

浦添総合病院消化器病センター外科

伊佐 勉、伊志嶺朝成、亀山眞一郎、松村敏信、本成 永

谷口春樹、新垣淳也、古波倉史子、長嶺義哲

【要旨】

膵癌は臓器別癌死亡の上位を占め、今後も増加することが推測されている難治性 疾患であり、治療法の確立や予後の向上が急務である。外科治療においては、切除 適応の確立、手術の安全性の向上、術後長期成績の改善、などが喫緊の課題である。 切除適応に関しては、borderline resectable 膵癌という概念が広く用いられるよう になっている。術前画像診断では切除可能性(resectability)の判定が困難な進行 膵癌を定義し、切除を含めた有効な集学的治療法の開発が試みられている。手術の 安全性に関しては、専門施設を中心に手術関連死亡は減少しており、合併症減少を 目的とした手術手技・術後管理に関する臨床研究が進行している。術後長期成績も 徐々に向上しており、自験切除例でも通常型膵癌の5 年生存率が24.8%に達して いる。補助療法の有効性が高まるに伴って、唯一根治が可能な外科治療の役割は今 後さらに重要になると思われる。

【はじめに】

近年、診断や治療の進歩に伴い、悪性腫瘍の 予後は飛躍的に改善しているが、膵癌は最も予 後の悪い癌として知られている。5 年生存率が 5%とされ1)、罹患者の95%が命を落とすよう な極めて予後不良な癌である。本邦では年間に 約28,000 人が膵癌で死亡しており、悪性腫瘍 による死亡の第5 位である。今後も増加するこ とが推測されており、今世紀に重点的に取り組 まなければならない難治癌である。

2011 年の本コーナーでは膵癌診療における 最近の進歩について、診断から治療までの膵癌 診療全般について概説した2)。今回は、外科治 療に関するテーマをいただき、外科治療の現況 を概説し、自験例の成績を含めて報告する。

【Ⅰ切除率の推移と切除の適応】

1. 切除率の推移

膵癌の根治を目指すには外科的切除が唯一の 治療法であるが、膵癌は発見時に遠隔転移や主 要動脈への浸潤を伴い、切除不能症例が多いこ とはよく知られている。日本膵臓学会の膵癌登 録報告20073)によると、膵癌切除率は1981 年 には23.9%であったが、1995 年には40.4%に 増加した。しかし、その後は30%後半を推移 しており、専門施設においても依然として切除 例より非切除例が多い状況である。最近では門 脈合併切除術の普及や術前および術後補助療法 の開発によって局所進行膵癌に対する切除の適 応は広がりつつある。一方で、膵癌は切除術後 早期に肝転移などの遠隔転移で再発するような 症例が少なくないため、術前の遠隔転移診断精 度の向上や再発高リスク群の抽出などにより、 不必要な切除を避ける努力も必要である。

2.Borderline resectable 膵癌

遠隔転移のない膵癌でも、主要動脈への浸潤を認め切除断端を陰性にできない局所進行 膵癌は切除の適応外になる。しかし、組織学的 断端陽性の予測は実際には困難であり、わが 国では切除適応に対する統一された基準がな く、施設によって切除適応が異なるのが現状 である。一方、MD-CT によって脈管周囲の微 細な軟部陰影の認識が可能になり、Borderline resectable 膵癌という概念が提唱されている。 NCCN 膵癌ガイドライン4、5)では、膵癌を切除 可能性(resectability) によって、resectable (切除可能)、borderline resectable(切除可能 境界)、unresectable(切除不能)に分類してい る。Borderline resectable とは通常の切除術(標 準切除)では癌が遺残し、手術により生存期間 が延長しない可能性が高いと判断されるもので ある。定義に関しては、確立したものではなく、 論文化されたエビデンスに基づいて、年々更新 されている。門脈浸潤、上腸間膜動脈浸潤の程 度や腹腔動脈浸潤に関して議論があり、症例の 集積と検討が必要である。切除適応の境界であ るBorderline resectable 膵癌は、術前化学放射 線療法を含めた集学的治療を施行することによ り、予後が改善する可能性があり6)、現在の膵 臓外科のトピックの一つである。

われわれも、Borderline resectable 膵癌に対 して、化学放射線療法後に切除術を行っている が、手術のはじめに切除可能性を判断し、不必 要な切除術を避ける工夫を行っている。膵頭部 癌と膵体部癌を1 例ずつ提示する。

【症例1】56 歳、女性

近医にて膵頭部癌、上腸間膜動脈(SMA) 浸潤疑い(図1A)にて、化学放射線療法が施 行された。治療後の造影CT にて切除不能と判 断され(図1B)、化学療法の継続を勧められた が、セカンドオピニオンを希望され受診した。 Borderline resectable 膵癌と診断し、切除術を 行うこととなった。前方アプローチにてSMA、 下膵十二指腸動脈への浸潤がないことを確認し た後(図2A)、SMA 神経叢のほぼ全周郭清を 伴う幽門輪温存膵頭十二指腸切除術を施行した (図2B)。病理検査では膵外神経叢浸潤(PL) を認め、Stage Ⅳ a であったが、組織学的切除断端は陰性であった。術後は下痢を認めたが、 止痢剤にてコントロール可能で、術後29 日目 に退院し、術後3 か月経過した現在外来化学療 法中である。

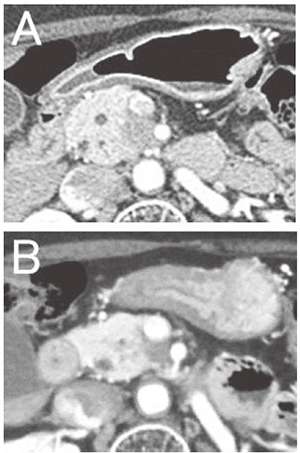

図1.症例1:造影CT

A:初診時。膵鈎部腫瘤から連続する軟部陰影がSMA まで広

がっていた。B:化学放射線療法後。SMA への軟部陰影の広

がりに著変はなかった。

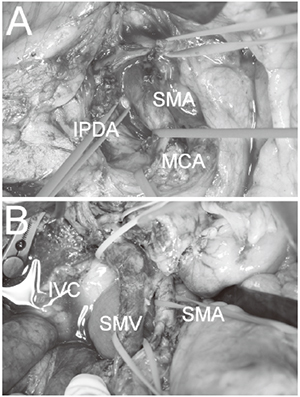

図2.症例1:術中写真

A:SMA および下膵十二指腸動脈(IPDA)への浸潤がないこ

とを確認(MCA;中結腸動脈)。B:切除後(IVC;下大静脈、

SMV;上腸間膜静脈)。

【症例2】40 歳、女性

心窩部痛を認めて検診を受診し、膵管拡張に て紹介となった。腹腔動脈浸潤を伴う膵体部 癌と診断し(図3)、術前化学放射線療法、総 肝動脈・左胃動脈塞栓術後、切除術を施行し た。術中迅速病理、擦過細胞診にて胃十二指 腸動脈、固有肝動脈浸潤がないこと(図4A)、 SMA、腹腔動脈根部浸潤がないことを確認し (図4B)、腹腔動脈合併切除、SMA 全周郭清、 左副腎・腹腔神経節合併切除を伴う膵体尾部切 除術を施行した(図4C)。病理検査では腹腔神 経節への浸潤も見られStage Ⅳ a であったが、 切除断端は陰性であった。術後は下痢を認めた が、止痢剤にてコントロール可能で、術後21 日目に退院し、術後4 か月経過した現在外来化 学療法中である。

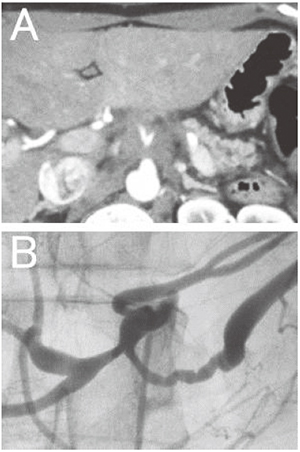

図3. 症例2:

A:造影CT。軟部陰影が腹腔動脈周囲を取り巻いていた。B:

血管造影。腹腔動脈・総肝動脈・脾動脈根部に壁不整を認めた。

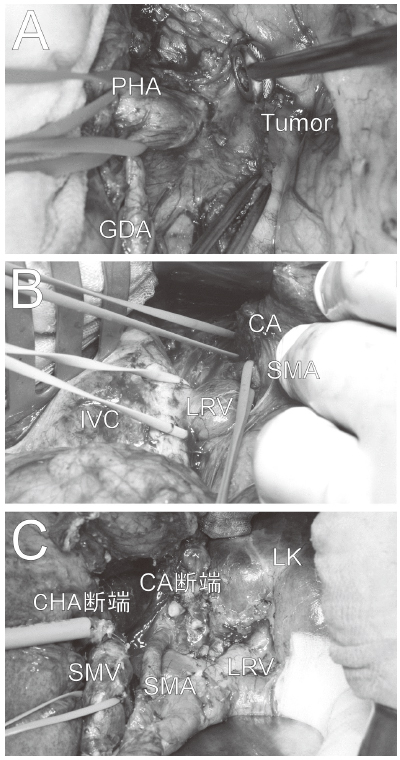

図4. 症例2:術中写真

A:胃十二指腸動脈(GDA)、固有肝動脈(PHA)への浸潤が

ないことを確認。B:SMA、腹腔動脈(CA)根部への浸潤が

ないことを確認(LRV;左腎静脈)。C:切除後(CHA;総肝

動脈,LK;左腎)。

3. 膵嚢胞性腫瘍、膵神経内分泌腫瘍

膵癌と言うと、通常は膵悪性腫瘍の多くを占 める「浸潤性膵管癌(いわゆる通常型膵癌)」 のことであるが、最近は嚢胞性腫瘍や神経内分 泌腫瘍(pNET)も少なからず経験する。これ らの腫瘍は比較的予後が良く、手術適応も異な るため、通常型膵癌との鑑別が重要である。

膵嚢胞性腫瘍は、2012 年に国際ガイドライ ンが改訂された7)。分枝型IPMN に対する手術 適応は議論のあるところであるが、自然史が次 第に明らかになるにつれて8)、経過観察の適応 を広げている施設が増えている。逆に、由来浸 潤癌に関しては、局所進行癌であっても通常型 と比較して悪性度が低く、膵全摘術を含めた積極的な切除が有効な症例も少なくない2)。

pNET は、新規分子標的薬を組み合わせるこ とによって、今後新しい展開を見せる可能性が あり、我々も肝転移を伴う症例に対しても積極 的切除を行っている2)。

【Ⅱ手術術式と手術成績】

1. 膵頭十二指腸切除

膵頭十二指腸切除術は消化器癌手術の中でも 難易度が高く、手術関連死亡や合併症が高率 であることが知られている。手術関連死亡は2 ~ 5%とする報告が多いが、本邦では肝胆膵高 度技能医修練施設での膵頭十二指腸切除術の術 死率は0.67%(2009 年)と良好な成績である。 手術症例数が一定以上ある専門医のいる施設で は合併症が少ない傾向があり、合併症発症後の 管理も優れている(グレードB)6)とされ、専 門施設での安全性は高まってきている。ただし、 合併症のために術後補助化学療法の開始が遅れ る症例があり、合併症を減らすための工夫が必 要である。筆者もこれまで術者または指導的助 手として膵頭領域の疾患に対して100 例以上 の膵頭十二指腸切除術を経験しているが、手術 死亡や在院死亡は1 例もなく、一定の安全性は 担保できていると考えている。

2. 膵体尾部切除

膵体尾部切除術の安全性に関しては、手術関 連死亡のリスクは比較的低いものの、膵液瘻の 頻度が高く、今後の課題である。

適応に関しては、NCCN ガイドライン4、5)で 腹腔動脈浸潤膵癌は切除不能膵癌として扱われ ているが、腹腔動脈合併切除を伴う膵体尾部切 除術(DP-CAR)によって比較的良好な成績が 報告されるようになっている。当院でもこれま で3 例にDP-CAR を施行し、2 例は現在無再 発通院中である(3 年6 ヵ月、4 ヵ月)。

3. 膵全摘術

膵全摘術は膵内外分泌機能の欠落や広範な リンパ節、神経叢郭清などの影響で術後管理も 難しく、適応になることは少なかった。最近で は、ホルモン補充療法、外分泌酵素補充療法な どの術後管理の進歩や膵管内乳頭粘液性腺癌(IPMC)などの長期予後を見込める病態の理解、 進展度診断の進歩、などによって膵全摘術症例 が増加している。当院でも4 例に膵全摘術を施 行し、2 例が無再発生存中である(3 年5 か月、 1 年3 か月)。これまで、低血糖または高血糖 による意識障害などは1 例もなく、80 歳代の 高齢者も含め、良好なQOL を保っている。

【Ⅲ膵癌切除例の長期成績】

通常型膵癌切除例の生存期間中央値(MST)、 3 年生存率は1980 年代の10.6 ヵ月、16.3%か ら、2001 ~ 2004 年の18.2 ヵ月、23.2 %3)と 予後は改善傾向にある。しかし、術後5 年以上 の長期生存が得られるのは少なく、5 年生存率 は20%に満たない。

2000 年代になってGemcitabine やTS-1 に よる補助化学療法の進歩などにより、専門施設 では20%代の5 年生存率が報告されるように なっている。つい最近、本邦からも術後補助療 法に関する新たなエビデンスが創出され9)、併 用療法に関する臨床試験も進行しており、さら なる予後向上が期待される。

【Ⅳ自験例の検討】

1. 症例の概要

2012 年までに、筆者が術者または指導的助 手として切除した膵癌連続症例57 例を検討し た。年齢は63.6 ± 10.7 歳、男性28 例、女性 29 例であった。術前併存疾患は高血圧15 例 (26.3%)、糖尿病(2 年以内の発症は除く)15 例(26.3%)、心疾患7 例(12.3%)、肺疾患4 例(7.0%)、脳血管障害3 例(5.3%)であった。 手術の術式は、膵頭切除33 例(57.9%)、膵体 尾部切除20 例(35.1%)、膵全摘4 例(7.0%) であった。血管合併切除は17 例(29.8%)に 施行しており、門脈14 例(24.6%)、総肝動脈・ 腹腔動脈3 例(5.3%)、下大静脈1 例(1.8%) であった。門脈合併切除は膵頭部癌に限れば 33 例中13 例(39.4%)に施行した。組織型は 通常型膵癌43 例(75.4%)、IPMC 7 例(12.3%) (由来浸潤癌6 例、非浸潤癌1 例)、 pNET 7 例(12.3%)(NET G2 6 例、NEC1 例)であった。進行度は、0 期1 例(1.8%)、Ⅰ期2 例(3.5%)、 Ⅱ期8 例(14.0%)、Ⅲ期19 例(33.3%)、Ⅳ a 19 例(33.3%)、Ⅳ b 8 例(14.5%)であった。

2. 手術成績

手術時間が549.9 ± 175.2 分(中央値548 分)、 出血量が1,137 ± 963ml(870ml)で、水分開始は 6.4 ± 3.2 日(6 日)、食事開始は8.2 ± 3.7 日(7 日)、 術後入院期間が35.2 ± 22.1 日(27 日)であっ た。術後合併症は21 例(36.8%)に認め、重篤 なものは膵液瘻が5 例(9.1%)、腹腔内膿瘍5 例 (9.1%)、腹腔内出血2 例(3.6%)であり、膵液 瘻、腹腔内出血は全例膵体尾部切除症例であっ た。膵空腸縫合不全や手術死亡は1例もなかった。

3. 長期成績

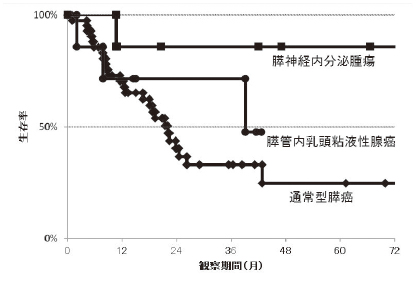

膵癌全症例のMST は23.8 ヵ月、3 年、5 年 生存率は43.8%、34.5%であった。組織型別では、 通常型膵癌のMST が22.1 ヵ月、3、5 年生存 率が33.1%、24.8%であった(図5)。IPMC は MST が39.1 ヵ月、3 年生存率が71%、pNET は3 年、5 年生存率が85.7%であった。

図5. 組織型別生存曲線

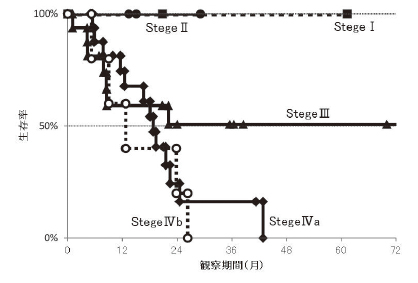

通常型膵癌の進行度別の予後を検討すると、 Stage Ⅰ、Ⅱは症例数や観察期間が短いもの の、5 年生存例を含めて、5 例全例生存中であ る(図6)。Stage Ⅲ、Ⅳ a、Ⅳ b と進行する にしたがって予後不良であった。

図6. 通常型膵癌における進行度別生存曲線

4. 考察

近年、膵癌切除術における拡大郭清の意義は 否定的であり10)、癌遺残がなく有効な補助療法 を確実に施行できるような手術が求められてい る。われわれも膵頭部癌に対する門脈合併切除 を約40%に併施しており、切離断端を陰性にするために積極的に血管合併切除を行っている が、手術死亡や在院死亡は1 例もなく、他の肝 胆膵外科高度技能医修練施設と比較しても遜色 のない成績であった。合併症に関しては、膵頭 部癌ではhard pancreas 症例が多く膵空腸縫合 不全は1 例もなかったが、むしろ体尾部癌の膵 液瘻が問題であった。

長期成績に関しても、通常型膵管癌の5 年生 存率が24.8%であり、比較的良好な成績であった。

【おわりに】

膵癌の外科切除の安全性は向上し、術後長期 成績も改善しつつある。前向き臨床試験に基づ いたエビデンスレベルの高い補助療法も開発さ れており、今後さらなる外科治療成績の改善が 期待される。

【参考文献】

1) 国立がん研究センターがん対策情報センターホームページ

(http://ganjoho.jp/professional/statistics/index.html)

2) 伊佐 勉, 伊志嶺朝成, 亀山眞一郎, 他:膵癌診療に

おける最近の進歩. 沖縄医報47:82-87,2011.

3) 日本膵臓学会: 膵癌登録報告2007. 膵臓22:e1-

429,2007.

4) Tempero MA, Arnoletti JP, Behrman S, et al:

Pancreatic adenocarcinoma. J Natl Compr Canc Netw

8:972-1017, 2010.

5) 日本膵臓学会監訳.NCCN 腫瘍学臨床診療ガイドライ

ン 膵腺癌.2012 年第1 版.

(http://www.tri-kobe.org/nccn/guideline/pancreas/index.html)

6) 膵癌診療ガイドライン2013(案). 日本膵臓学会 膵

癌診療ガイドライン改訂委員会

(http://www.suizou.org/2013/news-3.html)

7) 国際膵臓学会ワーキンググループ.IPMN/MCN 国際診療ガイドライン2012 年版. 東京:医学書院,2012.

8) 真口宏介, 丹野誠志, 水野伸匡, 他:分枝型IPMN の

自然史―日本における多施設共同研究―. 膵臓27:

167 ~ 174,2012.

9) Uesaka K, Fukutomi A, Boku N, et al: Randamized

phase Ⅲ trial of adjuvant chemotherapy with

gemcitabine versus S-1 for resected pancreatic cancer

patients (JASPAC-01 study). 2013 Gastrointestinal

cancers Symposium:abstr 105691.

10) Michalski CW, Kleeff J, Wente MN,et al: Systematic

review and meta-analysis of standard and extended

lymphadenectomy in pancreaticoduodenectomy for

pancreatic cancer. Br J Surg 94:265-73,2007.

Q U E S T I O N !

次の問題に対し、ハガキ(本巻末綴じ)でご回答いただいた方で6割(5問中3問)以上正解した方に、 日医生涯教育講座0.5単位、1カリキュラムコード(84.その他)を付与いたします。

問題

膵癌の外科治療に関して、次の設問1 ~ 5 に対し、○か×印でお答え下さい。

- 問1.膵癌の切除率は向上し、50%以上に達している。

- 問2.膵癌に対する外科切除術では、症例数が一定以上ある専門医のいる施設では合併症が少ない傾向があり、合併症発症後の管理も優れている(グレードB)。

- 問3.本邦の専門施設での膵頭十二指腸切除術の手術死亡率は5%程度である。

- 問4.Borderline resectable 膵癌とは、標準的な切除術では癌が遺残し、生存期間が延長しない可能性が高い局所進行膵癌である。

- 問5.膵癌登録報告2007 によると、通常型膵癌の切除症例(1991 ~ 2000 年)の生存期間中央値は12.5 ヵ月、5 年生存率は14.5%である。

CORRECT ANSWER! 5月号(Vol.49)の正解

マイクロサージャリーを用いたリンパ浮腫治療

問題

次の設問1 ~ 5 に対して、○か×でお答え下さい。

- 問1.続発生リンパ浮腫の基本治療は外科療法である。

- 問2.リンパ浮腫の外科療法はドレナージ術と減量術に大別できる。

- 問3.リンパ管静脈吻合術は鬱滞したリンパ液を四肢末梢で体循環にドレナージする術式である。

- 問4.遊離血管柄付きリンパ節移植では、移植リンパ節の輸入出リンパ管を移植床のリンパ管と吻合することが必要である。

- 問5.続発生リンパ浮腫の予防的外科療法は予防を前提とした複合理学療法に比べリンパ浮腫発症率が優位に低い。

正解 1.× 2.○ 3.○ 4.× 5.×

解説

1. 基本治療は複合理学療法である。しかしこ

の複合理学療法も十分な有効性を示す根拠

がないのが実際である(2008 年度版リンパ

浮腫診療ガイドラインでは推奨度C ~ D)。

2. 減量術には脂肪吸引術から最重症例にはCharles 法がある。

3. 一肢あたりの吻合数が多いほど効果があるという報告もある。

4. リンパ管同士の吻合術を行わなくてもリンパ節と移植床との間にリンパネットワークが形成される。

5. 両者におけるリンパ浮腫発症率に関して優位差はない。