慢性腎臓病(蛋白尿と eGFR)という “ツール” を

日常診療に生かす ― CKD ビジュアルシンキング ―

琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学講座 1

琉球大学医学部附属病院血液浄化療法部 2

古波蔵 健太郎 1 、 井関邦敏 2 、 大屋祐輔 1

【要旨】

一般臨床医が日常診療でしばしば遭遇する蛋白尿は末期腎不全発症のみならず心 血管病発症の重要な予測因子である。これらの機序として蛋白尿が腎臓への傷害や 負荷を反映していることや蛋白尿の成因の一部に腎臓内の小細動脈硬化が関連して いて蛋白尿が全身の動脈硬化の進展度を反映していることが関連していると考えら れている。同様に腎機能低下は末期腎不全と心血管病の重要な予後予測因子である。 これらの背景から慢性腎臓病(蛋白尿と腎機能低下を重視)という概念が提唱され、 一般臨床医や患者への啓蒙活動が盛んに行われてきた。我々はハイリスク患者のス クリーニングという目的にそって慢性腎臓病を「検尿(蛋白尿)と採血(血清クレア チニン値から計算して得られる eGFR)からなりたつ簡易なツールである」と捉え て 2 ステップからなる腎障害進展予測のための簡易な方法を考案した。ステップ 1 では eGFR により腎機能が正常値のおよそ何%程度なのかを年齢を考慮にいれて現 在の立ち位置として把握し、ステップ 2 で、その立ち位置から将来、腎機能が進行 性に低下するのかどうかを蛋白尿の程度から予測する。この 2 ステップを簡単なグ ラフに書き込むことにより目の前の患者さんの末期腎不全への進展リスクを “見え る化”(ビジュアル化)することが可能になる。心血管病のリスク評価では尿蛋白(も しくは尿中アルブミン)と eGFR を組み合わせてつくったヒートマップが国際的な ワーキンググループで提唱されている。このように日常診療の中で蛋白尿と eGFR を末期腎不全や心血管病への進展リスクをビジュアル化するツールとして活用する ことにより早期介入が可能になり沖縄県の透析患者や心血管病を減少させることに 寄与できるものと期待している。

はじめに

慢性腎臓病(CKD)は、一般の先生方がふだ ん診ている患者にしばしば潜んでいるありふれ た病気であるが、意識して検尿や採血の結果を みなければ認識されずに放置されてしまうこと が少なくない。CKDという病名は腎臓専門医 以外の一般の先生方にも広く知られるようにな ってきたが、日常診療において CKDに関する 知識をどのように活用していけばいいのかにつ いては必ずしも十分に浸透していないように思 われる。これまで我々は、“CKD”を新たにでき た病名として捉えるのではなく、むしろ、末期 腎不全や心血管病のハイリスク患者のスクリー ニングのためのツールだと捉えると理解しやす いことを沖縄県内の各地域で行った講演会を通 して紹介してきた。今回、この生涯教育コーナ ーにおいては、エビデンスの提示や知識の整理 といった総説的な内容に加えて日常診療ですぐ に使えるプラクティカルなメソッドを紹介し、 その活用法について解説したい。

1. 沖縄県の末期腎不全と心血管病の現状

沖縄県は全国の中で人口あたりの透析患者数 および 1年あたりの新規透析導入患者数が最も 多い県の一つである。一方で心血管病死の患者 も多く、特に中壮年期の男性においては心筋梗 塞など主要な心血管病による死亡率が高い。透 析医療には患者一人あたり年間500万円近くの 医療費がかかることから医療経済的にも大きな 問題になっており医療界全体で取り組む必要が ある重要な課題のひとつである。実は、現在、 沖縄が直面している、この 2 つの重要な課題を 解決する目的でCKDの概念を活用することが 有用なのである。

2.CKD の定義と実践的なツールとして使う際 のとらえ方

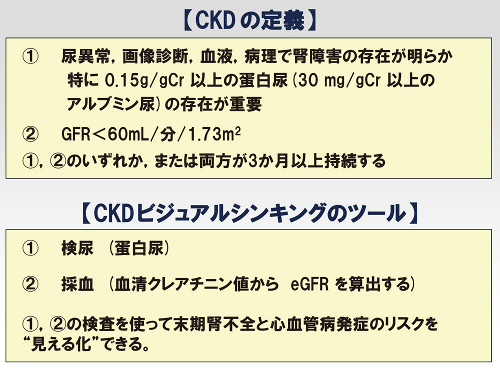

CKD の正式な定義は表 1 に示すとおりであ る 1) 。従来わかりづらかった腎臓病を腎臓非専 門医でも容易に診断できるようになっている。 そもそも CKD という概念は末期腎不全や心血 管病のリスクのある患者を一般の先生方が簡単 にスクリーニングできるように考案されたもの である。しかし、それらの目的達成のために CKD の概念を、どのように活用すればいいの かに関しては、この定義では煩雑でわかりづら い面もあると思われる。そこで、この定義を一 般の先生方が簡便に利用できるスクリーニング ツールという観点から表 1 に示すように捉え直 してみた。すなわち、蛋白尿と推算 GFR(eGFR) の 2 項目に絞ってよりシンプルにした。一般 のクリニックや健診で行われている最も基本的 な検査である検尿と採血を行い、尿蛋白と血清 クレアチニン値から計算で求めることができる eGFR がわかれば目の前の患者さんの末期腎不 全や心血管病のリスクを “見える化” すること ができる。

表 1

3. なぜ蛋白尿と腎機能(eGFR)が末期腎不全のハイリスク患者のスクリーニングに役立つのか?

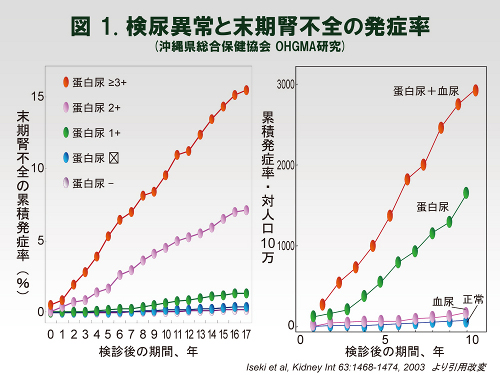

1)尿蛋白と腎機能別にみた末期腎不全発症率 共著者の井関らは沖縄県総合保健協会の健 診データの解析から定性の尿蛋白が多い人ほ ど末期腎不全のリスクが高いことを報告して いる 2) (図 1)。このデータは世界的に非常に 評価が高く、世界中の多くの論文やガイドラ インなどに引用されている。また、尿蛋白に 加えて尿潜血を伴っている場合(慢性糸球体 腎炎、多くは IgA腎症が原因である)は、よ りリスクが高い。一方、すでに腎機能が低下 している患者はその後の腎障害進展リスクも 高く、eGFR50未満の患者では腎機能低下速 度が速いことから、末期腎不全のリスクが高 くなると考えられる 3) 。一般的にすでに腎機 能低下を認める患者では腎障害進展に関連す る病態が存在すると考えられ、その病態が持 続していれば当然のことながら腎障害の進展 がみられると考えられる。

2)進行性腎機能低下の視覚的なイメージ - 腎 臓の中で何が起きているのか?

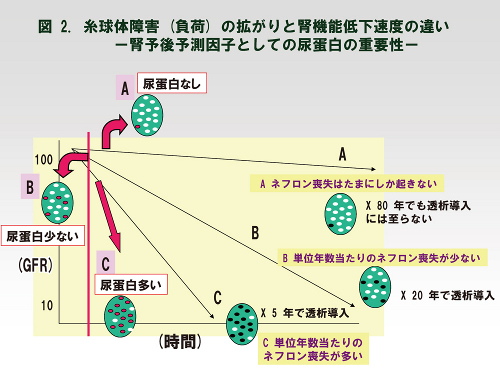

慢性の経過で腎機能が低下してきた場合、 一般的には腎臓の中で機能ネフロンの喪失が 生じていると考えられる(図 2)。すなわち慢 性の腎機能低下は機能ネフロン数の喪失を反 映している。したがって腎機能低下のスピー ドの違いは、単位年数あたりのネフロンの喪失 数に比例すると考えられる。例えば片方の腎 臓に仮に100万個の糸球体があると仮定して、 そのうち年間 1万個が喪失した場合は腎機能 低下のスピードは非常にゆっくりである。一 方で年間20万個が喪失した場合は 5 年で全 ての糸球体が失われることになり腎機能低下 のスピードは速いことになる。そして、一般 的に個々の患者さん毎に腎機能低下のスピー ドはある程度一定であると考えられている。

3)なぜ、蛋白尿は末期腎不全発症を予測するのか?

腎機能が低下して末期腎不全に至るという ことは、何らかの原因により最終的には糸球 体が傷害されて機能ネフロン数(糸球体の個 数)が減少し十分な濾過機能を果たせなくな ったことを意味している。糸球体に傷害機転 や高血圧などの負荷がかかると尿蛋白が漏れ るため、傷害を受けている糸球体の数が多け れば、それだけ尿蛋白の漏れ出る範囲が拡 がり、必然的に尿蛋白の総量は多くなる。す なわち、尿蛋白の程度は糸球体傷害の程度や 拡がりを反映しており将来的に腎機能障害が 進行することを予測することになる(図 2)。 また、糸球体から漏れ出た過剰な尿蛋白は尿 細管で再吸収される過程で炎症を惹起し腎障 害を進展させることが示されている。

4)なぜ、腎機能低下は末期腎不全発症を予測するのか?

すでに腎機能低下が存在する患者さんに は、腎機能低下を来す原因となった病態が少 なくとも過去から現在において存在したはず である。もし、その病態が現在進行形で持続 しているのなら当然のことながら、将来的に 末期腎不全に至る可能性が高くなる。また、 たとえそのような病態が現段階において存在 しなくても予備能がないために脱水、感染症、 鎮痛薬、造影剤による急性障害が加わった場 合は末期腎不全に至るリスクがでてくる。さ らに腎障害に伴って塩分排泄が低下し高血圧 を合併してくると、高血圧自体が腎障害を進 行させて悪循環に陥ることになる。

4. なぜ蛋白尿と腎機能(eGFR)は心血管病のハイリスク患者のスクリーニングに役立つのか?

1)尿蛋白と腎機能別にみた心血管病発症率

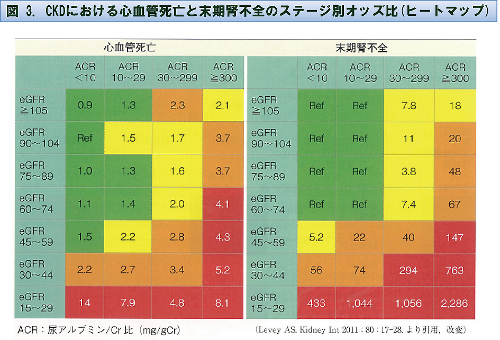

腎機能が低下している人ほど心血管病の リスクが高いことが示されている4) 。そして 腎機能低下に関連した心血管病のリスク増加 は、糖尿病に関連したリスクの増加より高い ことが示されている。一方で明らかな腎機能 低下がない人であっても尿蛋白(アルブミン 尿)が多いほど心血管病のリスクが高いこと が明らかになっている 4) 。さらに、腎機能低 下に加えて尿蛋白を組み合わせることによ り、心血管病のリスクが高い患者をより効率 的に見つけることができる。最もリスクが高 い群を赤色で示したヒートマップが考案され て目の前の患者さんのリスクを視覚的に評価 することができる 1) (図 3)。

2)慢性腎臓病にみられる心血管病の視覚的なイメージ

CKD の患者さんでは、しばしば同時に存 在する高血圧や糖尿病などの危険因子が CKD の発症に関与している。これらの危険因子は 同時に動脈硬化の進展にも関与しており結果 的に心血管病の発症にも関与する。すなわち CKD の患者さんを見た場合に、危険因子が集 積してすでに腎臓のイベントを発症した患者 であるととらえることが可能である。背景に ある動脈硬化進展の病態に関連して脳血管障 害や冠動脈疾患が続発してくる可能性を念頭 におく必要がある。

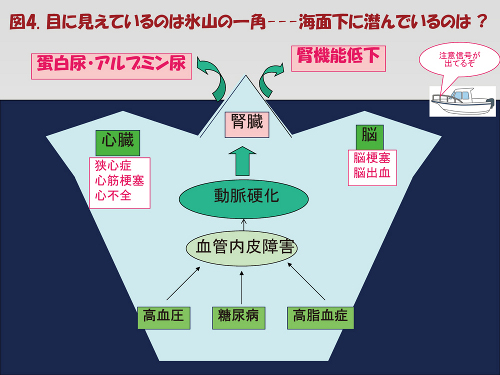

3)なぜ、蛋白尿は心血管病発症を予測するのか?(図 4)

なぜ、尿蛋白の存在が心血管病発症に関連 しているのか疑問を持たれる読者の先生方も 多いのではないだろうか? CKD の患者さん の中でも真に心血管病発症のリスクが高い患 者さんには、多くの場合、高血圧や糖代謝異 常を合併していることが明らかにされてい る。すなわち、CKD は高血圧や糖脂質代謝 異常による臓器障害の一つととらえることが できる。そして、この臓器障害の基盤にある のは血管内皮障害などに関連した動脈硬化で あり、腎臓における(小細)動脈硬化の存在 は、臨床上、アルブミン尿や蛋白尿の存在か ら疑うことができる。腎臓の中にある血液ろ 過装置である糸球体は直径 150 μ m 程である が、全身の高い血圧が直接伝わらないように 手前の細動脈(輸入細動脈)が適度に調節 して 50-60mmHg まで下げている。この輸入 細動脈にある糸球体血圧の調節機構が動脈 硬化によって障害されると高い圧力が直接、 糸球体に伝わるようになり糸球体レベルの 高血圧を呈するようになる。そして、その 結果として蛋白尿が出るようになる 5) 。し たがって高血圧や糖脂質代謝異常を有する 場合に、“蛋白尿” を腎臓の(小細)動脈硬化 を検出する簡便なツールとして用いれば全 身の動脈硬化の進展状況を知ることができ ると考えられる。

4)なぜ、腎機能低下は心血管病発症を予測するのか?

腎機能低下がみられる患者さんの多くが食 塩感受性高血圧(食塩摂取量が多いほど血圧が 上昇する特徴をもつ)を呈することが知られて いる。食塩感受性高血圧は夜間高血圧を呈する ことが多いが、夜間高血圧の患者は心血管病の リスクが高い 6) 。このことが腎機能低下と心血 管病発症との関連の主な機序の一つだと考え られている。その他、高血圧や糖尿病など腎機 能低下の危険因子は同時に心血管病の危険因 子でもあることから、腎機能低下の背景に併存 するこれらの古典的な危険因子を介して心血 管病の予測因子になっていると考えられる。ま た、腎機能低下に伴って増える酸化ストレスや 炎症、その他、腎臓で十分排泄されなかった毒 素や代謝産物などの非古典的な危険因子が動脈 硬化の進展に関与し腎機能低下に伴う心血管病 の発症に関与していると考えられている 7) 。

5.CKD のツールを活用した腎不全進展予測のための 2 ステップメソッド

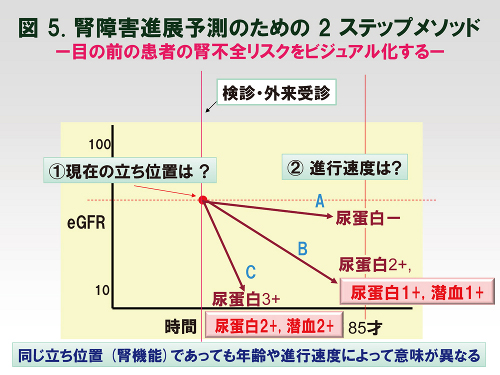

これまで述べてきた CKD の知見を臨床の現 場でどのように活用すればいいのかについて 我々が考案した 2 つの簡単なステップからなる 腎不全進展予測のためのシンプルメソッドを紹 介したい(図 5)。

1)ステップ 1

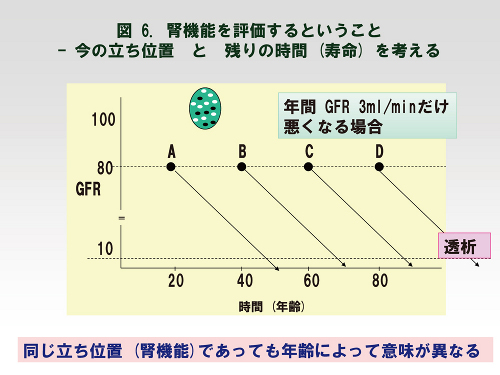

血清クレアチニン値から求めた eGFR を横 軸に年齢、縦軸に eGFR を記した図に書き込 む。図 5 に示した具体例では、40 才で eGFR (ml/min/1.63㎡)が 60 のところに点をプロッ トする。eGFR の正常値をおよそ 100 とする と、個々の患者さんの eGFR の数値は正常値 の何%に相当するかということを表すことに なる。すなわち、図の症例では、40 才までの 間に 60%まで腎機能が低下していることを表 していて、このプロットした位置がこの患者 さんの腎機能の “立ち位置” ということにな る。eGFR の値が同じでも年齢によって立ち 位置が異なっており臨床的な意味合いが異な ってくることになる(図 6)。例えば、80 才で eGFR60 である場合と20 才で eGFR60 であ る場合とでは臨床的な意義が大きく異なる。 すなわち、80 才の症例では残りの余命の間 eGFR60 もあれば透析にまでいたることは少 ないであろう。しかし、20 才の症例において は残り 60 年以上の余命を eGFR60 で透析に ならずに済むかは、よほど管理がうまくいか なければ困難であろう。腎機能を eGFR で評 価する場合に、腎機能が良いか悪いかの単純 な評価ではなく、年齢という時間軸を考慮に いれた相対的な立ち位置として評価を行うこ とが重要である。

2)ステップ 2

腎機能の立ち位置が分かったあとに、患者 も担当医も知りたいのは透析に至るリスクが どの程度あるかである。前述の如く、尿蛋白 は糸球体への傷害機転の存在と程度を反映し ていると考えられ尿蛋白が多いほど末期腎不 全に至るリスクが高い。したがって、検尿の 尿蛋白のデータをチェックして尿蛋白の程度 に応じておよその将来予測を A、B、C のい ずれかに当てはめて線を引いてみる。この際 に血尿を同時に認める場合にはより腎障害の 進行が早いため、より急峻な線にして表して みる。このように腎機能の立ち位置とその後 の進行を線で示すことにより目の前の患者さ んの末期腎不全への進展リスクが視覚的にと らえることが可能になりイメージしやすくな る。但し、例外もある。末期腎不全の原因に なりえる疾患でも直接的に糸球体傷害をきた さない疾患の場合は、検尿異常が軽微である。 このような場合は、毎年の eGFR のデータを プロットしていくと腎障害が進展する例では 右肩下がりの直線を描くことになる。いずれ にしても進行性に腎機能が悪化する可能性が あると考えられる場合は、専門医に紹介する ことが推奨されている1) 。よく、高齢者が健 診などで eGFR50 程度の結果をみて CKD と して紹介されることがあるが、尿蛋白が(-) ~(+ / -)程度で直近の数年間で eGFR に 変化がなければ経過をみても問題ないことが 多いと考えられる。

6.CKD をツールとして活用した心血管病発症予測のためのプラクティカルメソッド

健診や定期検査の結果で蛋白尿や eGFR の低下 を認める患者さんをみたら、「腎臓の(小細)動 脈硬化が進行しているのかもしれない」と疑うこ とが重要である。さらに両者を組み合わせてヒー トマップを活用して心血管病の発症リスクをビジ ュアル化する。実際に動脈硬化が進行している患 者には、その進行に関連した危険因子が潜んでい ることが多いため、高血圧や糖脂質代謝異常、肥 満、喫煙などの危険因子を洗いざらいチェック し、目の前の患者に存在する全ての危険因子を “見 える化” する。そして、個々の危険因子毎に厳格 な管理目標を決めて食事療法や薬物療法を十分行 うことが重要である。これらの介入がうまく行わ れて尿蛋白を減らすことができた患者では、腎障 害の進展や心血管病の発症リスクを減らせる一方 で、尿蛋白が減らない患者ではそれらのリスクが 減らないことが示されている 8),9) 。すなわち、“尿 蛋白の減少” を短期の治療目標とすることが長期 の目標を達成する上で重要であることが示唆さ れ、高血圧治療ガイドラインの CKD 合併高血圧 の治療においても尿蛋白をガイドとした治療が推 奨されている。

おわりに

沖縄県で多い末期腎不全や心血管病のハイリス ク患者は、一般の先生方の診療する患者に少なから ず存在する。最近、沖縄県の透析導入率が全国で最 も減少率が高いことが明らかにされている。今回、 紹介したプラクティカルな方法を現場で活用する ことによりハイリスク患者の早期発見、早期介入が 可能となり、その結果、沖縄県の透析患者や心血管 死亡が日本一少ない県になることを願っている。

参考文献

1). 日本腎臓学会編、CKD 診療ガイド 2012, 東京医学社

2). Iseki K, Ikemiya Y, Iseki C, Takishita S. Proteinuria and the risk of developing end-stage renal disease. Kidney Int. 2003;63:1468-1474

3). Imai E, Horio M, Yamagata K, Iseki K, Hara S, Ura N, Kiyohara Y, Makino H, Hishida A, Matsuo S. Slower decline of glomerular filtration rate in the japanese general population: A longitudinal 10-year follow-up study. Hypertens Res. 2008;31:433-441

4). Levey AS, de Jong PE, Coresh J, El Nahas M, Astor BC, Matsushita K, Gansevoort RT, Kasiske BL, Eckardt KU. The definition, classification, and prognosis of chronic kidney disease: a KDIGO Controversies Conference report. Kidney Int. 201; 80:17-28.

5). Ito S, Nagasawa T, Abe M, Mori T. Strain vessel hypothesis: A viewpoint for linkage of albuminuria and cerebro-cardiovascular risk. Hypertens Res. 2009;32:115-121

6). Boggia J, Li Y, Thijs L, Hansen TW, Kikuya M, Bjö rklund-Bodeg a 8 rd K, Richart T, Ohkubo T, Kuznetsova T, Torp-Pedersen C, Lind L, Ibsen H, Imai Y, Wang J, Sandoya E, O'Brien E, Staessen JA, investigators IDoAbpmirtCOI. Prognostic accuracy of day versus night ambulatory blood pressure: A cohort study. Lancet. 2007;370:1219-1229

7). Sarnak MJ, Levey AS, Schoolwerth AC, Coresh J, Culleton B, Hamm LL, McCullough PA, Kasiske BL, Kelepouris E, Klag MJ, Parfrey P, Pfeffer M, Raij L, Spinosa DJ, Wilson PW, American Heart Association Councils on Kidney in Cardiovascular Disease HBPR, C.inical Cardiology, and Epidemiology and Prevention. Kidney disease as a risk factor for development of cardiovascular disease: A statement from the american heart association councils on kidney in cardiovascular disease, high blood pressure research, clinical cardiology, and epidemiology and prevention. Circulation. 2003;108:2154-2169

8). de Zeeuw D, Remuzzi G, Parving HH, Keane WF, Zhang Z, Shahinfar S, Snapinn S, Cooper ME, Mitch WE, Brenner BM. Proteinuria, a target for renoprotection in patients with type 2 diabetic nephropathy: Lessons from renaal. Kidney Int. 2004;65:2309-2320

9). de Zeeuw D, Remuzzi G, Parving HH, Keane WF, Zhang Z, Shahinfar S, Snapinn S, Cooper ME, Mitch WE, Brenner BM. Albuminuria, a therapeutic target for cardiovascular protection in type 2 diabetic patients with nephropathy. Circulation. 2004;110:921-927

Q U E S T I O N !

次の問題に対し、ハガキ(本巻末綴じ)でご回答いただいた方で6割(5問中3問)以上正解した方に、 日医生涯教育講座0.5単位、1カリキュラムコード(73.慢性疾患・複合疾患の管理)を付与いたします。

問題

次の設問1~5に対して、○か×でお答え下さい。

- 問 1.血清クレアチニン 1.0mg/dl の患者の腎機能は正常である

- 問 2.尿蛋白1+,尿潜血1+だったがeGFR100ml/min/1.73 ㎡だったので末期腎不全に至るリスクはほとんどない。

- 問 3.高血圧患者で尿蛋白(+)の患者は(-)の患者に比べて心血管病のリスクが高いため心血管病の危険因子の見直しとともに尿蛋白の陰性化を目指した各危険因子の厳格な管理が必要である。

- 問 4.eGFR と検尿を用いれば腎障害の進展リスクを “見える化” できる。

- 問 5.eGFR と蛋白尿を用いれば心血管病の発症リスクを “見える化” できる。