平成24 年度全国医師会勤務医部会連絡協議会

「新しい医療の姿 ―勤務医の明日―」

沖縄県医師会勤務医部会会長 城間 寛

平成24 年度全国医師会勤務医部会連絡協議 会(日医主催、愛媛県医師会担当)が、「新しい 医療の姿 ― 勤務医の明日 ―」をメインテーマ に、去る10月6日(土)愛媛県松山市で開催され たので、その概要を報告する。全国から386 名 の参加者があった。

開会式

はじめに、中島俊明愛媛県医師会副会長より開 会の挨拶があり、続いて、主催者を代表し横倉義 武日本医師会長から「現在の社会状況を踏まえ、 新しい医療を実現していくために最も必要なこと は「地域医療の再興」だと考えている。また、医 師がそれぞれの個性と能力を最大限に発揮できる 環境を整備していくことは、医療の質と安全を担 保し、結果として国民の利益につながるというこ とを国民に理解して貰わなければならない。日本 医師会が取り組むべき課題を達成するためには、 すべての医療関係者が、勤務形態、性別などあら ゆる立場を越え、一丸となり取り組まなければな らない。勤務医の先生方の意見をより医療政策に 反映できるよう考えているが、組織力強化には、 各都道府県医師会をはじめとする各地の勤務医 会、勤務医部会の活動がその要となることはいう までもない。日医も様々な取り組みを一歩ずつ着 実に実行させるので、ご理解とご協力をお願いし たい」と挨拶があった。

続いて、久野梧郎愛媛県医師会長から、「我々 は今回の消費税率の改定を当初の計画通りに医療 を含む社会保障に明るい未来が開けるよう繋ぐ努 力をしなければならない。今回のメインテーマ は「新しい医療の姿 ― 勤務医の明日 ―」とし た。日本の医療は勤務医と開業医が、車の両輪と なり連携し合ってこそ大きな効果を上げることが 出来る。本日ご参集の先生方の議論を通じて、勤 務医問題解決への糸口を共有できることを願って いる」と挨拶があった。

続いて、来賓祝辞として中村時広愛媛県知事(代 理:長谷川淳二副知事)と野志克仁松山市長(代理: 遠藤美武副市長)より歓迎の挨拶があった。

特別講演1 「地域に寄り添う医療政策の実現に向けて」

横倉義武日本医師会長は「継続と改革」「地 域から国へ」をスローガンに、国民と共に歩む 強い専門家集団として、機動力を発揮しながら スピーディーに物事に対処していく医師会の体 制づくりを目指すと述べた。

その上で、日本医師会の目指す方向について は、地域医療の再興と質の向上を挙げ、国民皆 保険の堅持を主軸に、各地域の実情に応じた医 療提供体制づくり、自由度の高い制度設計への 支援であると述べた。そのため、日本医師会や 日医総研のIntelligence 機能を活用し、患者を 取り巻く医療環境の時間的変化の把握、それぞ れの地域が抱える医療問題の空間的な把握(医 療資源・専門医師の分布)を行い、1)分析、2) 解決すべき項目の抽出、3)順位付け(有用性、 効率性、実効性)を行いながら、医療政策への 反映や時代が必要とする医師の育成を提案して いくことを挙げた。

また、多くの地域が抱える共通の問題は中央 での解決策を図り、地域特性による問題は、そ の地域の主体性を活かした解決策が図られるよ う支援していく。

地域に寄り添う医療政策の実現のために、1) 医師会の組織強化策として、すべて医師の意見 を反映する仕組みを構築する。2)勤務医支援と して、今できることを一歩ずつ着実に実行させ るとの考えを示した。

この他、最近の医療動向について次のとおり 述べた。

・ 今般、日医総研との共同により、各都道府 県における二次医療圏毎の将来人口予測を 分析した。今月中に各県へ送付するので、 新たな「保健医療計画」に反映させていた だきたい。

・ 今回、厚労省との調整により、巡回診療に ついては、これまで「地方公共団体、公的 医療機関の開設者、公益法人等(医療法人 も含む)」が巡回診療を行う場合には、そ の手続きが簡素化されていたが、公的医療 機関の開設者等以外の実施主体であって も上記と同様に、手続きを簡素化して差し 支えないとする省令の一部を改正して貰っ た。また、併せて「医療機関外の場所で行 う健康診断の取り扱いについて」の一部も 改正し、実施の円滑化を図った。

・ 各都道府県では来年4 月より新たな保健医 療計画がスタートする。前回の改訂以降、 「医療連携」が重要視されているが、各県 においては、これまでの4 疾病5 事業の問 題点の検証と改善をお願いすると共に、5 疾病5 事業へ繋げていただきたい。その中 で、都道府県・郡市区医師会の関与の度合 いを見ていただきたい。医師会の関与がな ければ、地域全体の取り組みに広がならな い。超急性期、高度専門病院の囲い込みに なってしまう。地域の急性期から在宅の療 養まで、地域の医療機関が関与できる機能 を医師会が主体的に構築すべきである。

・ 介護施設における終末期患者の救急搬送の あり方(救命センターか、地域の医療機関 か)について、今後地域医師会が中心とな り取り決めを考えていく必要がある。

・ 社会保障・税一体改革関連法が成立したこ とについては、消費税率の引き上げにより 社会保障の安定的財源が確保されたこと、 消費税収を年金・医療・介護・少子化のた めに充当することが明確化されたことは評 価するが、引き上げによる1)消費税増税分 の使途、2)控除対象外消費税の解消、3)国 民皆保険の堅持- の三点を国へ要請した。 また、今後、社会保障改革に関する具体的 な検討が行われる「社会保障制度改革国民 会議」に、地域医療の代表として日医を参 画させるよう要請した。

・ 医師不足・偏在の解消に向けては、研修希 望者数と全国の臨床研修医の募集定員数を 概ね一致させることで、大都市への集中を 避けられないか考えている。また、各大学 に臨床研修センターを設置し、卒業後の進 路決定を支援することを提案している。国 の対応としては、地域医療支援センター(都 道府県が責任を持って医師の地域偏在の解 消に取り組むコントロールタワーの確立) を推奨している。

・ 診療科の偏在については、先ず医療訴訟に 繋がるケースを減らすとともに、医療事故 を刑事訴追の対象にしないよう医療事故調 査制度の早期の創設を強く求めている。現 在、調査機関設立に向けた骨子(日医案) を作成し、関係団体へ意見を求めている。

・ 勤務医のワークライフバランスの確立につ いては、労働環境改善のためのプロジェク ト委員会の開催や各県でのワークショップ 研修会の開催を支援し、勤務医の精神・身 体両面の健康支援の推進に取り組んでい る。また、女性医師が勤務しやすい環境整 備にも努め、さらに、医学生向けの情報提 供支援等(無料情報雑誌「ドクタラーゼ」) を行っている。

特別講演2 「勤務医の処遇改善における課題と解決策案」

独立行政法人がん研究センター名誉総長・山 形大学学長特別補佐・山形大学医学部脳神経外 科教授の嘉山孝正より、「勤務医の処遇改善に おける課題と解決策案」と題して概ね下記のと おり講演が行われた。

勤務医の処遇改善が世間に大きく取り上げら れるようになり、約10 年が経過している。地 方だけでなく都市でも勤務医が立ち去り、小児 科医療や救急医療、産科医療ができない地域や 都会の病院が出現、それにともない、勤務医の 処遇が問題化された。しかし、この10 年間で 多少の変化はあり、中医協でも「勤務医等の負 担軽減・処遇改善」を重点課題とした診療報酬 改定を行い、一定の成果を上げているとはいえ、 勤務医の勤務状況が大きく改善したとは言いが たい。医療崩壊は、マスコミに取り上げられな いだけであって、地方や一部の都市部の病院だ けでなく現実には現在も全国的に崩壊へと進行 している。

医療崩壊の原因は、1)医師数の絶対的不足、 2)医師の仕事量の過重、3)社会的地位の低下等 が上げられる。1)、2)は医療制度で改善できる もので、3)は社会、特にマスコミの無理解や個 人の権利の主張の行き過ぎによるもので、社会 を変えれば解決可能である。

1)、2)の問題は日本以外の国が行っているよ うに、アクセスを制限すれば問題は片付く。し かし、日本の医療レベルが世界一と世界保健機 構(WHO)が認定しているのはこの医療のフ リーアクセス制度を保ちながら、問題を解消す る方法を探ることになる。管理者は、医師が医 師でなければできない仕事を減少するよう考え なければならない。また、同時に医師の配置の 偏在もこの問題に関係している。ハイリスク、 ローリターンの科の医師数が足りないのであ る。当面はこれらの医師達のモチベーションを 保つことが急務となる。

3)の問題は医師の問題というよりは、マスコ ミを含めて社会の誤解を解くことが解決の糸口 になる。患者さんの団体の中にはこのことに着 目し、活動し成果を上げている地域もある。患 者さん自ら医療崩壊を防ぐ手だてをしていくこ とが、結局は日本の医療崩壊を防ぐことである ことを理解して貰うことが大切だと言える。ま た、日本医師会は従来以上に自浄作用を発揮し ていることを社会に情報発信することも重要で あると考える。

・ 日本では、国民皆保険制度のもと、低水準 の医療費のなかで世界一の医療レベルを達 成してきた。

・ しかし、質の高さとコストの低さという矛 盾がもたらす「ひずみ」は現場に押し付け られ、今日の医療崩壊(医療従事者の疲弊 や医療機関の閉鎖・縮小)を招いた。

・ 国民に対して現在の医療レベルの提供を維 持し、さらには発展させていくためには、 相応のコストが不可欠である。

・ 日本の場合、患者負担は重いが、税や保険 料は低く引き上げの余地がある。

日本医師会勤務医委員会報告

泉良平日本医師会勤務医委員会委員長は、勤 務医の視点から医師会改革を主眼に取り纏めた 平成22・23 年度の会長諮問に対する答申概要、 並びに平成24・25 年度新たな会長諮問ついて 紹介があった。

勤務医委員会では、平成22・23 年の2 年間 に亘り、会長諮問「すべての医師の協働に果た す勤務医の役割」について鋭意検討を行うと共 に、昨年度末、会長へ報告した。

委員会では、(1)協働がなぜ厳しいのか、(2) 協働が期待され求められる場、(3)協働への道 - に分類し、医師の協働に果たす役割を勤務医 がいかに担って行くか等について答申した。ま た、答申の際、勤務医委員会全員の総意として 「日本医師会理事勤務医枠の創設について」要 望書を提出した。

平成24・25 年度の会長諮問は「勤務医の組 織率向上に向けた具体的方策」となっている。 日本医師会への加入率は、1947 年に75.1%で あったのが2007 年に56.2%まで減少しており、 日医の組織力の低下が危惧される。勤務医を如 何に組織化できるか検討していきたい。

また、本年9 月18 日開催の理事会からオブ ザーバーとして、勤務医委員会委員が1 名理事 会に参加している。

これからも勤務委員会では、多くの情報を提 供し、勤務医の待遇改善や日本の医療の質の向 上、日医の改革に力を傾注していきたい。

次期担当県挨拶

次期担当県の丹羽国泰岡山県医師会長は、次 年度の開催期日について、平成25 年11 月9 日(土)岡山市のホテルグランヴィア岡山にて 開催を予定しているので、多くの先生方の参加 をお待ちしていると案内した。また、メインテ ーマは「日本再生に向けた勤務医の協働(仮称)」 とし、高度先進医療から地域医療まで幅広く日 本の医療を担う、様々な勤務医の実態と将来へ の展望を示すことを目指し、活発な議論ができ ることを期待すると述べた。

シンポジウム1「 女性医師支援とその問題点」

シンポジウム1 では、医師不足問題の1 つの 重点項目である「女性医師支援とその問題点」 に焦点をあて、「県医師会役員」「大学病院教授」 「子育て中の医師」をシンポジストに迎え、そ れぞれの立場より発表が行われた。

(1)愛媛県の女性医師問題 ― アンケート調査結 果と愛媛県内の取組み ―

今井淳子愛媛県医師会理事は、県内女性医師 が抱える諸問題について、女性医師部会での活 動や県内女性医師を対象としたアンケート調査 結果の概要から、ここ数年の女性医師を取り巻 く環境の変化について報告した。

本部会では平成20 年度より「女子医学生、 研修医等をサポートするための会」を企画開催 し、世代を超えた交流を図っている。また、女 性医師の就業環境改善への理解を得るべく、病 院開設者・病院長との懇談会等を開催している。 過去2 回実施したアンケートの調査結果から、 女性医師の就業支援の問題点が浮き彫りとな り、その後、多くの支援策が打ち出された。先 ず、愛媛大学でのマドンナ・クラブの発足を始め、 県内主要7 病院での就労支援の充実(「全病院 で院内託児所の設置、当直・日直・オンコール 免除、産・育休取得、フレックスタイムの導入」「6 病院で正規短時間雇用制度の導入」「2 病院で病 児保育所の併設」)など驚くべき早さで実行され てきている。一方、女性医師たちは、自らのパ ートナーの意識改革や職場の上司、同僚の意識 改革を求め、女性医師自身も広い視野で、ワー クライフバランスの確保に努力している。

本部会は、今後とも女性医師が就業を全うで きるよう、様々な就業支援制度を紹介し、充実 させていきたいと考えている。

(2)愛媛大学医学部マドンナ・ドクター養成プロジェクトの紹介

高田清武愛媛大学医学部附属病院総合臨床研 修センター長・教授は、一時休業した女性医師 の復帰支援についての大学での取り組みについ て報告した。

愛媛大学医学部附属病院では、女性医師(常 勤・非常勤を含む)の割合が37%(全国平均 22%)を占めている。同じく愛媛大学医学部で も女子学生の割合は37%となっている。

この状況を考え、県下の医療を維持していく ためには「女性医師の働きやすい環境を整えて いくことが緊急性の高い課題」である。女性医 師の地域定着のための取り組みとして、平成 19 年度より本大学において、女性医師キャリ ア支援プログラム「マドンナ・ドクター養成プ ロジェクト」を実施している。同プログラムで は、一旦離職した女性医師に段階的な復職支援 研修(希望診療科所属で3 〜 12 ヶ月、更新可 能)を実施し、研修終了後には地域医療機関へ の再就職を支援している。平成20 年度から本 年度までに計15 名が在籍した。また、復職に 向けた研修中の女性医師を、上級医師等による メンターが支援する体制を整えている。この他、 当院で必要とされた託児所(病児保育・週2 回、 夜間保育も可)や女性医師の休憩場所等(パウ ダーコーナーや保健室・産業医室有り)の福利・ 厚生面でも充実した環境を整えている。また、 愛媛県医師会女性医師部会とも連携し、現職女 性医師と医師を目指す女子医学生との情報交換 及び情報共有を図る機会を設ける等の様々な取 り組みを展開している。

女性医師の働きやすい環境の整備が、今後スタ ッフの増加にも関わってくるものと考えている。

(3)女性医師からの声

飯尾千春子愛媛大学大学院病態情報内科学大 学院生医員は、初期研修医としてローテート中 に第一子を授かり、昨年1 月に出産。同年4 月 に大学院入学し、職場復帰を果たした。現在、 循環器内科医として仕事と子育てに奮闘する女 性医師の立場から報告があった。

育児と仕事の両立を支える三本柱は、「夫」「両 親」「職場」と考えている。一番身近に存在す る夫が理解を持ち、支えてくれなければ環境は 一層厳しくなる。働きながら子育てを通じて思 うことは「子供が病気をした時のための病児保 育の充実」「時短勤務等のフレキシブルな制度 の導入」「夫の職場(同業)の先生方の理解と 配慮(会合が多く共働き世帯への配慮)」の3 点をお願いしたい。

しかしながら、こうして働けるのも夫の理解 や医局の支援があってこそである。とりわけ「女 性医師を全力で支える」とする教授の理解が 日々の励みになっており、この場を借りて感謝 したい。

シンポジウム2 「医療コンフリクト・マネジメントの活用」

(1)「医療コンフリクト・マネジメントとは:医療メディエーションの活用」

早稲田大学大学院法務研究科教授の和田仁孝 先生より、「医療コンフリクト・マネジメント とは:医療メディエーションの活用」と題して 概ね下記のとおり講演が行われた。

コンフリクトとは、「紛争」という狭い意味だ けでなく、心理学的には内的葛藤や、潜在化し た認知齟齬を含む広い含意を持つ。コンフリク ト・マネジメントは、コンフリクトをいかに管 理するかと同時に、それへの対処を通して得ら れる知見を組織管理や質改善にいかにフィード バックするかという視点をも含むものである。

この具体的なモデルとして普及しつつある医療 メディエーションは、まず、患者と医療者は異な る認知フレームを有しているという事実を前提に する。トラブルが発生した際には、患者側と医療 側との認識に違いがある場合が、むしろ一般的で ある。この場合、双方に見えていない情報を増や し、相互の認知フレームを互いに共感的に理解し、 情報共有と認知変容を促進できるような過程が重 要である。このコンフリクト状況に際して、対話 を促進し、情報共有と認知変容が達成される過程 を支援するためのマインドとスキルを備えた人材 が医療メディエーターである。一切の評価・判断 を行わず、ただ、語りを共感的に受け止めつつ、 共有されるべき語りとそれによる気づきを促すよ う「問い」を投げかける。医療者に代わって対応 するのでなく、当事者を第三の位置から支援する のである。こうして、事故調査等の事実に基づき つつ、その共有過程で生じうる感情的・認知的コ ンフリクトを低減させ、当時者間の関係を再構築 していくことが、医療メディエーターの役割目標 となる。さらには医療安全、質の向上へのフィー ドバックを行うことも医療メディエーターの役割 である。

メディエーションは、法的紛争解決の一方式 ではないかという批判を受けてきた。これは、 「法的領域」のメディエーションのみを念頭に 置いた明らかに認識不足による批判である。海 外では、上述のような関係調整のソフトウェア として、小中学校で子供たちも学んでいる。ま た、医療現場でも、ミシガン大学では、すべて の職員がメディエーション研修を受け事故後の 対応に生かしているなど、終末期などの生命倫 理の場面でも活用されている。フランスでは医 療職の配置が法で義務付けられている。愛媛県 医師会、新潟県医師会、京都府医師会、福岡市 医師会など、各地医師会でもその養成への取り 組みが活発化している。

・ 医療メディエーター研修で育成された人 材の能力は、現場で効果が評価され実績 がある。

・ トラブル対応だけでなく、医療安全、質 改善など幅広い現場での効果が認識され ている。

・ 海外でも同様の人材活用例もあり、また上 記研修モデル自体、海外でも導入されつつ ある。

・ 現在、もっとも内容的に整備され、充実し たカリキュラムと実施体制を整えている。

(2)「愛媛県医師会の取り組み」

愛媛県医師会常任理事の今川俊一郎先生よ り、「愛媛県医師会の取り組み」と題して、概 ね下記のとおり講演が行われた。

コンフリクト・マネジメント(医療メディエ ーション)を医療現場に導入することは、新し い試みである。これまでは、いわゆる接遇講座 やクレーマー・苦情対応マニュアルを中心に行 われてきた。コンフリクト・マネジメントで は、対話を通じて紛争当事者間の関係性を修復 して、当事者同士がお互い納得できる解決を目 指している。患者・医療者間の信頼関係を基盤 とする医療現場においては、その有用性は大い に期待されている。

愛媛県医師会では、医事紛争の削減を目的に、 特に紛争前後の初期対応に着目して、約5 年前 より“医療メディエーター” の組織的な育成を 行ってきた。そして、4 年前からは、医療メデ ィエーション推進チーム“みかん” を組織し、 県内医療機関に対して、“メディエーター・マ インド” の普及活動を行っている。

医療メディエーター養成講習会は、日本医療 機能評価機構や早稲田総研インターナショナル で、約7 年前より定期的に開催されている。し かし、定員に限りがあること、地方からの参加が 物理的に難しい受講しがたい状況であった。そこ で、愛媛県医師会では、医療メディエーターを多 人数しかも短期間で養成するために、講師を招 聰して、講習会を頻回開催することを計画した。 達成目標は、病床数50 床につき医療メディエー ター1 人として事業を開始した。この人材育成 と並行して、医療メディエーション推進チーム“み かん” が、病院の医療安全講習会や病診連携セミ ナーに積極的に出向き、院内すべての職員や地 域開業医など医療関係者を対象に、医療メディ エーションの普及伝播活動を行ってきた。

その結果、医療裁判事例の減少と医療安全文 化の醸成に功を奏している。

・ 平成21 年より松山市で年4 回開催、基礎 編履修者数は494 名。

・ 推進チーム“みかん” を組織し、各医療機 関に出向き29 回の講演を行った。また、 四国隣県における活動では、高知県3 回、 徳島県1 回の研修会、高知県6 回、徳島県 2 回の“みかん” による講演会を行った。

・ チーム構成は、医師3 名、看護師4 名、病 院事務長1 名、県医師会事務係長1 名の計 9 名。

・ 愛媛県医師会の医事紛争担当役員及び職員 は、研修会の履修者で、初期対応にあたっ ている。

・ 現場の苦情対応や紛争の初期対応に効果が でている。

・ 医療メディエーターのいる病院には、病院 全体に「医療安全安心文化」の雰囲気が漂 っている。

・ 医事紛争処理員会における文書、意見書や 顛末報告書(特に患者との対応記録)の中 に、効果が表れている。

・ 裁判になり泥沼化することが少なくな った。

【日本医師会の見解】

日本医師会では、現時点で医療メディエータ ーの育成を行う具体的な検討はしていないが、 日本医師会が作成している医療安全推進事業者 養成講座テキストの中に昨年度から医療メディ エーターの役割について追加を行った。当件に ついては、今後、さらに真剣に検討していく。

シンポジウム3「 救急医療体制維持の工夫」

シンポジウム3 では、救急医療体制を維持す るための体制について、三次の救急医療を担う 救急救命センター長、並びに地域全般の医療対 策を担う保健所長より現況の報告があった。

(1)都市部の救急体制 ― 松山医療圏の救急医療輪番制の歴史と現状 ―

濱見原愛媛県立中央病院救命救急センター長 は、松山医療圏における救急医療体制の現状に ついて報告があった。

元来日本の救急システムは、高度経済成長期に 交通事故による負傷者の増加に対応し創設された。 その後、高齢化社会の進展と共に、対象は脳血管 疾患や心疾患等の生活習慣病へとシフトし、救急 を取り巻く状況が変わってきた。また、入院病床 数の削減に伴う在宅患者の増加も相俟って、搬送 を要する救急患者は増加の一途を辿っている。著 しい社会情勢の変化により救急医療需要が増加す る一方で、現状の体制を変えずにここまで来たが、 徐々にシワ寄せが来ている。「医師数の絶対数の不 足」であり、「経営上赤字を生む診療報酬体系」で あり、「患者側から医療に対する期待度の高さ」で あり、「医療従事者の疲弊」であり、「救急患者の 病床確保」である。とりわけ出口の問題もある。 入院患者を次の病院へ後送することが非常に難し く、それによって病床が埋まってしまう現状があ る。近年は大学病院から年単位での正規医師の派 遣が減り、救急部門はアルバイト医師に依存して いる。病院の正規医師の殆どは救急翌日も通常勤 務、訴訟に怯えながら診療に従事している。松山 医療圏では、二次の救急医療施設がきちんと機能 (約20%以下)しておらず、従来ピラミッド型で ある救急医療体制はキノコ型となっている。

解決策の一つとしては、地域の人材・医療資 源を分散して機能を整備していく必要がある。 例えば、「整形外科」「脳外科」等、単価での救 急医療への参加、或いは、「Walk In 外来のみ」 「入院のみ」「準夜帯での参加」等の体制を執ら なければ維持は難しい。

以上総括すると、一部の熱意ある先生方の努 力と犠牲のもとに維持されているのが現状であ ると訴えた。

(2)遠隔地の救急体制 ― 八幡浜・大洲圏域の救急医療体制の現状と地域医療再生計画による取組み ―

愛媛県八幡浜保健所長の武方誠二先生より、 「遠隔地の救急体制 ― 八幡浜・大洲圏域の救 急医療体制の現状と地域医療再生計画による 取組み ―」と題して概ね下記のとおり講演が 行われた。

愛媛県は人口約143 万人で、6 つの2 次医療 圏がある。八幡浜大洲医療圏は人口約16 万人、 3 市2 町構成され、6 医療圏の中では、面積は 2 番目、人口では4 番目と、広い地域に人口が 分散している。圏域内は八西地区、大洲喜多地 区、西予地区に分かれ、医師会も3 つ存在する。

従来は、3 地区がそれぞれ救急医療体制を構 築していたが、それぞれに問題を抱えていた。

平成20 年に八西地区の救急を一手に引き受け ていた病院の内科医が激減したことにより、同地 区での365 日の2 次救急受入れができなくなり、 圏域内の他地区の医療機関も、今以上の負担増 には耐えられないことから、八西地区の患者は、 週2 日は圏域外まで搬送されることとなった。

このような状況に至ったことから、圏域内で 2 次救急を完結させるべく、保健所が調整役と なり、救急告示医療機関、医師会、市町と話合 いを重ねたが、早急な解決策は見出せなかった。

平成21 年、国の「地域医療再生基金」の対 象として当圏域が選定されたことから、関係者 で構成する「医療対策協議会」において「初期 救急医療体制の拡充強化」、「連携ネットワーク 型広域救急医療体制の整備」、「主要病院の建替 え、機器整備等」、「救急医療従事医師等の養成・ 確保」を柱とした「地域医療再生計画」を取り まとめ、平成22 年度から25 年度にかけて基 金25 億円の交付を受けて、上記の柱に沿った 事業を実施している。

これまでに、初期救急体制の無かった大洲喜 多地区で、医師会の協力により休日夜間急患セ ンターが設置され、2 次救急医療機関の負担軽 減につながっているほか、八西地区では、愛媛 大学地域救急医療学講座のサテライトセンター が設置され、所属医師4 人が救急・診療の支援 を行っている。また、4 病院の建替え(1 病院 は完了)や2 次救急医療機関の機器整備等、ハ ード面の事業は順調に進捗している。

一方、最大の問題である2 次救急医療体制の 整備については、八西地区の救急受入れ制限が 週1 日に緩和される一方、他地区では輪番制か らの離脱を希望する医療機関がでるなど、状況 は好転せず、関係医療機関等と度重なる協議を 行った。各医療機関から「内科医を中心とする マンパワーの不足を補うことはできない」、「ど こもぎりぎりのところで対応をしている」、「西 予地区は、初期救急も病院が担う体制が続いて いる」との見解が示されたことから、最低限の 輪番制の維持を目指し、八西地区と大洲喜多地 区を合わせた広域で夜間救急に対応するという 方法を試行することとし、本年4 月から、毎週 水曜日夜間は大洲喜多地区の病院が両地区の患 者を受入れ、木曜日夜間は八幡浜地区の病院が 対応する広域輪番を実施している。他の曜日は、 従来どおり地区ごとに輪番体制を敷いているが、 24 年度の実施状況を踏まえて25 年度以降の体 制の協議を継続する予定である。

八幡浜・大洲圏域における地域医療再生計画 の3 つのポイント

・ 圏域内に2 つの休日・夜間急患センターの 整備を行い、軽症患者を急患センターへ集 約化し、二次救急病院の負担軽減を図る。 また、急患センターのトリアージ機能の強 化や、症状に応じた迅速かつ的確な搬送制 の確立により、圏域住民の医療への安心や 信頼の確保を図る。

・ 各二次救急病院の強みを生かした診療科目 単位の広域的な機能分担体制を構築する。 併せて、医療機器等の整備・更新等により 強みをさらに強化することにより、専門医 の定着化のための環境を整備する。これに より、圏域内に住民の多様な医療ニーズに 対応できる仮想中核病院の形成を図る。

・ 派遣医師による診療支援、圏域内の医師に 対する救急初療の教授、医学生・研修医等 に対する教育、圏域の救急体制の検討等行 うことにより、既存資源を活用した新たな 人材の養成や確保を図る。

【日本医師会の見解】

我が国では、2011 年の救急搬送の件数は 約570 万件となっており、年率0.6%の上昇率 となっている。総務省消防庁の調べによると、 2035 年には、85 歳以上の人口の爆発的な増加 が考えられ、約610 万件に達すると予測され ている。2010 年には85 歳以上の搬送は、約 65 万件であったが、2035 年には2.5 倍増の約 173 万件に達すると予測されている。

この状況を踏まえ、日本医師会では、平成 25 年度予算概算要求において、救急勤務医支 援事業及び産科医等育成・確保支援事業におけ る国庫補助率の引き上げ等21 項目について政 府に対し要求したところである。これからも少 しでも先生方の意をくみ取って国に対して要求 していきたいと考えている。

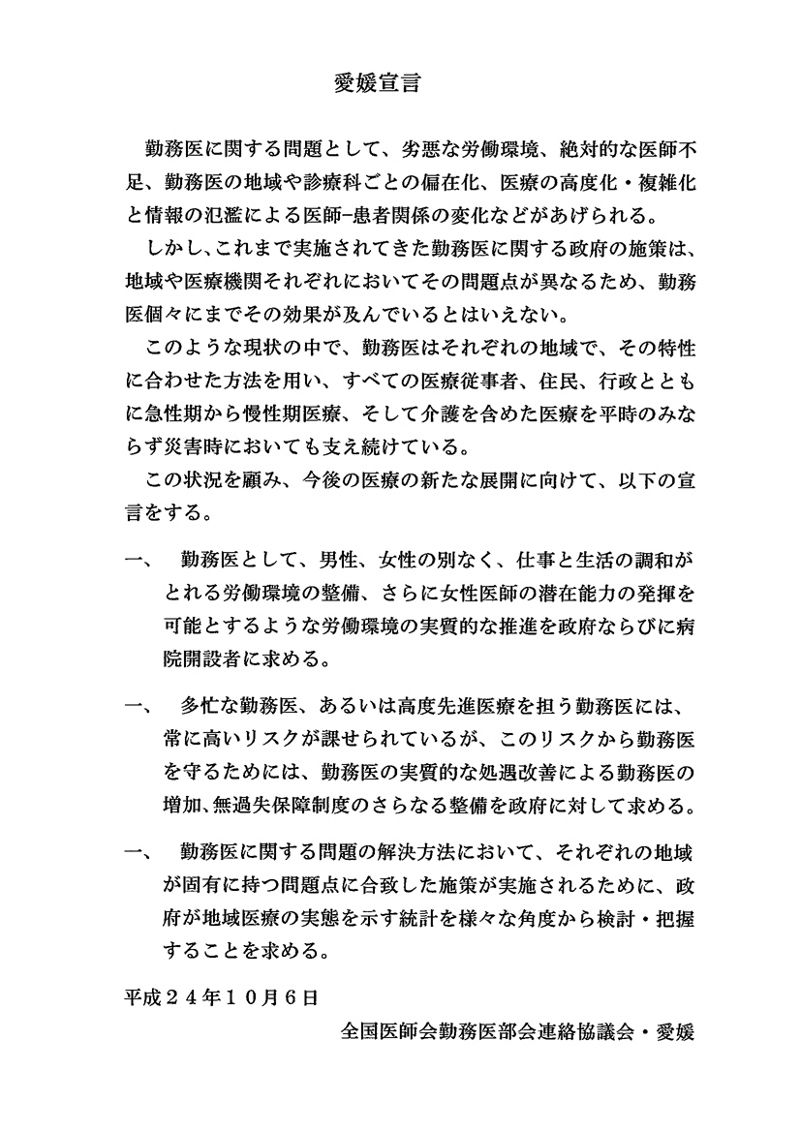

愛媛宣言採択

全国医師会勤務医部会連絡協議会の総意の 下、仕事と生活の調和がとれる労働環境の整備 や実質的な処遇改善の他、地域医療の実態につ いて、政府が様々な角度から検討・把握を求め る「愛媛宣言」が満場一致で採択された。(宣 言内容は別添資料参照)

各分野からの発表の後、小森貴日本医師会常 任理事よりコメントがあり、その後、行われた ディスカッションでは、女性医師の社会的地位 の向上や就労環境の問題、医療メディエーショ ン復旧啓発活動、救急医療を取り巻く問題等に ついて活発な質疑応答が行われた。

印象記

平成24 年度全国医師会勤務医部会連絡協議会に参加して

沖縄県医師会勤務医部会 部会長 城間 寛

10 月6 日土曜日の朝から、夕方6 時まで、ほぼ丸一日、全国医師会勤務医部会連絡協議会が愛 媛県松山市で開催されました。内容について、私なりに感じ、学んだ事を報告いたします。

協議会の内容は、今年4 月に日本医師会長に就任した横倉義武会長の特別講演を最初に、2 題 とシンポジウムが3 つありました。

シンポジウムのタイトルは

1) 女性医師支援とその問題点

2) 医療コンフリクト・マネジメントの活用

3) 救急医療体制維持の工夫

シンポジウム1 では、「女性医師とその問題点という」タイトルで発表が行われましたが、こ こ数年、勤務医部会では、必ず女性医師の問題が議論されてきましたが、どの県でも、女性医師、 特に結婚後の育児支援、再研修制度の構築は次第に整えられつつあるようです。しかし、誰でも 利用できるような環境になっているのか、検証する必要があり、今後女性医師の割合が年々高ま るのは、周知の事実であり、制度として充実させる必要があると考えます。沖縄県では、勤務医 部会と女性医師部会とは、別れており、私自身も女性医師部会での活動の内容がわからないため、 一緒に勤務医の仕事環境の改善のためにも時々交流を図る必要があると思います。

シンポジウム2 の「医療コンフリクト・マネジメントとは:医療メデイエーションの活用」と いうタイトルで、早稲田大学大学院法務研究科教授の和田仁孝先生の発表があった。最近は各病 院にメデイエーターが配置されていると思うが、各医療従事者が患者さんとの対応の仕方・極意 を心得ないと、うまく関係を構築できない場合もあると思いますが、愛媛県では、県医師会で講 習会を開き、会員が習得できるようにしている様で、沖縄県でも計画しても良い取り組みだと思 われました。

日本医師会勤務医委員会からは、「勤務医の組織率が年々低下してきている問題が提起されてい る。」と言う報告がされました。実際、勤務医の医師会への加入は、若い医師が特に低い傾向があ るようです。沖縄県の勤務医問題について、私も沖縄県医師会の勤務医部会長としての役割を担 っていますが、日々の業務に追われ、何か解決できたかと自問してみると、何も解決に至ってな い様な気がします。しかし、長い目で見てみると、例えば、これまで何でも医師がしなければい けなかったことが、今では医療秘書(メデイカルアシスタント)が紹介状や、診断書の下書きを してくれたり、検査予約の代行をしてくれたり、病院では、当たり前の風景になってきています。 この制度の導入により、以前に比べて多大な恩恵を勤務医は受けています。また、勤務医の過重 労働がずっと議論になっていますが、今、看護師特定能力認証制度の導入が、検討の段階に入っ ているようです。医師を大幅に増やす事が出来なければ、看護師か、その他コメデイカルを教育し、 限定した範囲の医療行為を医師の指導監督の元に、可能なようにする事が、勤務医の過重労働の 解決策ではないかと私は期待しています。医師会にも色んな問題があると思いますが、これらの 解決のためにも、医師会に入り医療についての問題を議論し、是正していく努力をすべきだと思 います。若い先生方もそれぞれの環境で、必要と思われる改革のために医師会に入り議論して行 こうではありませんか。

松山と言えば、道後温泉が有名であり、夏目漱石の「坊ちゃん」でも有名です。最近では、司 馬遼太郎「坂の上の雲」が映画にもなり有名で、松山を訪れる機会には、そのゆかりの地を訪ね てみたいと思っていました。今回会場のホテルの近くに、秋山好古、秋山真之兄弟の生家が、ま たその隣に「坂の上の雲ミュージアム」もあり歴史的な背景の解説や史実に基づいた説明があり、 歴史を楽しむ事が出来ました。また道後温泉も僅かな時間ではあるが、入る事が出来、一応、松 山へ行く、密かな楽しみも実現でき、有意義なものとなりました。