����21 �N�x��3 ��}�X�R�~�Ƃ̍��k��

�u�a�a�A�g�E�a�f�A�g�ɂ��āv

�����@�ʈ�@�C

����21 �N11 ��11 ���i���j�A���ꌧ��t��� 2 �K��c���ɂ����ĕ���21 �N�x��3 ��}�X�R�~ �Ƃ̍��k��J�Â���܂����B����͕a�a�A �g�E�a�f�A�g���e�[�}�Ō��݉Y�Y�s��t��ɂ� ���Đ��i����Ă��錒�N��p��Վ��؎��� �ɂ��ĉY�Y�����a�@�̋v�c�F��Y�搶�ɂ��� �������܂����B���̎��Ƃ͑����ȁA�����J�� �ȁA�o�ώY�ƏȂɂ��3 �ȘA�g���ƂŊ��҂��� �Ɋւ��f�Ï����C���^�[�l�b�g���g���čs ���A��������f�Ï��A���j�a�@�Ƃ������l�X �Ȉ�Ë@�ւɂ����Ċ_���������L���A���̉~�� �Ȋ��p��ڎw�����Ƃ������̂ł��B���͂܂��� �A�a���ÂɊւ��Ẵl�b�g���[�N��肪��̂� �����A���ꂪ����l�X�Ȏ�����n����z������ ���ȃl�b�g���[�N�ɂȂ��Ă������Ƃ����҂��� �Ă��܂��B���̏��V�X�e������������@�\�� ��A�\�h��w�A�v���C�}���[�P�A�A�}������ �ÁA��������ÁA�ݑ��ÁA���Ɏ���܂ł� �̊��҂���𒆐S�Ƃ����l�X�Ȉ�Ë@�ւɂ��� ����̋��L�ƍł��K�Ȉ�ÃT�[�r�X�̒� ���\�ƂȂ鎖�ł��傤�B���҂ɋ����c��ވ� ���Ō��O����܂��̂́A�V���ȃV�X�e�������� �̈�Ì��Ɏ������ޏꍇ�A���̃V�X�e���̓��� ��p�⓱���Ɋւ��}���p���[�̖����ǂ��N ���A���Ă������ł���܂��B������Ē��� ���V�X�e���͑傫�ȓ����R�X�g���s�v�ŁA���� �����̃V�X�e���͊��ɂ��Ȃ�n������A�K�n�� �邽�߂̑傫�Ȏx��͖����Ƃ̂��b���ł����B ��Ë@�ւɂ����邱�̗l�ȃV�X�e�������Ɋւ� �Ă̖��́A���Z�v�g�I�����C�������Ɋւ�� �l�X�����]�Ȑ܂̒��ł�����x�����Ă������� ����܂��B���Z�v�g�I�����C�������Ɋւ��Ă� ���̈�Ë@�ւɂ���ėl�X�Ȏ������A���{ �̌��߂��ꗥ�ȃ^�C���X�P�W���[���œ������� �悤�Ƃ����ׂɗl�X�Șc�݂��I�悢�����܂� ���B�V�X�e�������ɂ����ẮA�X�̈�Ë@�� �ɂ��̍ٗʂ��䂾�ˁA����ɖ����̖����悤�� ������x�̎��R�I��x���m�ۂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�� ���Ǝv���܂��B

���āA�}�X�R�~�Ƃ̋c�_�̒��ŁA���̗l�ȃV�X�e�������̑O�ɁA�搶�����m�̊�̌�����A �g�͏o���Ă���̂ł����H�Ƃ��������₪���� �܂����B�S�����̂Ƃ���ł���܂��B�ǂ�ق� �f���炵���V�X�e�����C���^�[�l�b�g����� ���グ���Ƃ��Ă��A��X��t���m�̐M���W �����̊�Ղɖ����Ă͖��p�̒����ł���܂��B �ŋ߂ł͕a�f�A�g���k��l�X�Ȉ�Ë@�ւ�� �t��𒆐S�Ƃ��ĊJ�Â���Ă���܂��B���̗l ��face to face �̐M���W��b�Ƃ��Ă��Ȃ��� �͂ǂ̗l�ȘA�g�̃V�X�e�����������̂� ��������܂���B������č����߂��Ƃ������� �Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ǝv�������k��ł����B

���k���e

�J�@��

���i��i�ʈ�j�@�{���̎i��߂܂����� ����t����̋ʈ�ł������܂��B

���V�a���ƌ����܂�����ǂ��A���݁A�l�͂� �����Ă���ÂƂ������̂ɂ������A������ �l�X�Ȉ�Ë@�ւɂ�������āA��Õی��E��� �ی��Ɨl�X�ȎЉ�ۏ�Ƃ�������Ă����Ȃ��� �����Ȃ�����ɂȂ��Ă���܂��B�j�Ƒ��Ƃ��A �Ƒ��͂��ቺ�����ł�����܂��̂ŁA�a�a �A�g�A�a�f�A�g�Ƃ����܂��̂́A�ǂ����Ă��� �ꂩ��d�v�ȉۑ�ɂȂ��Ă����܂��B

���傤�́u�a�a�A�g�E�a�f�A�g�v�Ƃ������� �ŁA�}�X�R�~�Ƃ̍��k����J�Â����Ă������� ���ƂɂȂ�܂����B

�����ł������܂�����ǂ��A�{����\���� ���܂��āA�{��M�Y���育���A�����肢�� ���������Ǝv���܂��B

���@�A

���ꌧ��t��@�{��M�Y

�{���́A�u�a�a�A�g�E �a�f�A�g�v���e�[�}�� ���k�������Ă������� �����Ǝv���܂��B

�䂪���̈�Ð��x�� �t���[�A�N�Z�X�ɂȂ��� ����܂��B���R�ɂǂ��� �f�Ï��ł���w�ł���a�@�ł���f���ł���� ��������������܂��B

�������Ȃ���A�{���ł������̑�a�@�u���Ƃ����͔̂��ɍ������A�ǂ�ȕa�C�ł��Ƃɂ� ���傫�ȕa�@�Ŏ�f���Ƃ������҂����� �����Ƃ������Ƃ͔ۂ߂܂���B

�a�@�A���ꂩ��f�Ï������ꂼ��̖�����K ���ɒS���Ă����A�n���ÂƂ����̂͏[������ ���̂��ƍl���Ă���܂��B

���݁A���ƂȂ��Ă���܂��V�^�C���t���G ���U�A����͊��҂̔�����8 ���Ƀs�[�N�ɂȂ� ����ł����A���̂Ƃ��ɓ���̑�a�@�Ɋ��҂� �E�����܂����B���̂��߂ɕa�@�̋@�\����Ⴢ� ���Ă��܂��܂����B���̕a�@����n���t��� ������v������Ƃ������Ԃɂ܂Ŏ������Ƃ��� ���Ƃ́A�F�����m�̂��Ƃ��Ǝv���܂��B

���̂��Ƃ���������܂��悤�ɁA���҂���� �܂������������ŏ��Ɏ�f�����āA�K�v�� �����ĕa�f�A�g�A�a�a�A�g�ɂȂ��Ă����A�� ����n�抮���^�̃l�b�g���[�N�̍\�z���K�v ���ƍl���Ă���܂��B���̃l�b�g���[�N������ �����A�������Ŏ��̍�����Â��� ���A�������s�K�v�Ȉ�Ô�̗}���ɂ��Ȃ��� ���Ƃ��ł���Ǝv���܂��B

�{���͖{���ɂ����āA�����킯�I�ȑ��݂ł� ��Y�Y�����a�@�̎��g�݂ɂ��Ă��b�����f ���������Ǝv���܂��B

���@�ł͈�Ñ��k�A��ØA�g�x�����𑋌��� ���đ���Ë@�ւ̏��A���������̏� ��A���ꂩ���f���k�A���n�r���e�[�V������ �ړI�ł̓]�@�������̘A�g���Ƃ��s���Ă���A ���ɐ�i�I�Ȃ��b�����f���ł���Ǝv���܂��B

�}�X�R�~�̊F�l�ɂ�����܂��Ă��A���Ƃ��� �݂̂Ȃ�������A���ӌ������������A�a�f�A �g�A�a�a�A�g�̕��y�ɂ��Ђ����͂�����܂��� �����肢��\���グ���A�ɑウ�����Ă������� �܂��B���肪�Ƃ��������܂��B

���i��i�ʈ�j�@�{���A���肪�Ƃ����� ���܂����B

����ł́A�������k�ɓ��点�Ă��������܂��B

�{���̃e�[�}�ł���܂��u�a�a�A�g�E�a�f�A �g�v�ɂ��āA�Y�Y�����a�@�A���f�Z���^�[�� ���̋v�c�F��Y�搶�ɂ��b�����肢�������܂��B

���k����

�u�a�a�A�g�E�a�f�A�g�v

�Y�Y�����a�@���f�Z���^�[���@�v�c�F��Y

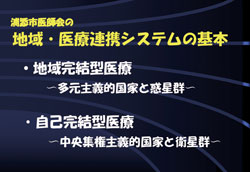

���A�a�A�a�a�A�g�E �f�f�A�g�A�a�f�A�g�� �������Ƃł����A�{�� ���������b������ �܂������A���{�̈�� �V�X�e���̓t���[�A�N �Z�X�ł����A���{�̕a �@�Ɛf�Ï��̂ł��邱�Ƃ̌o�߂������Ⴂ�� ���B�ŏ����班�����������Ă��������܂��B

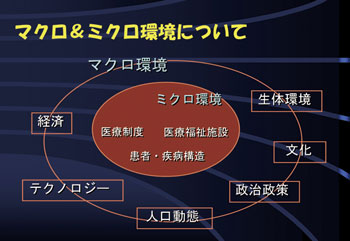

��ÂƂ������̂��~�N�����ƃ}�N������ �l���Ă݂�ƁA�ǂ����Ă��o�Ϗ�Ԃ�����܂� ����ǂ��A���݂̂Ƃ���̓e�N�m���W�[�Ƃ��� ���AIT �����ǂ����邩�Ƃ������Ƃ�1 �̖�� �ɂȂ�Ǝv���܂��B

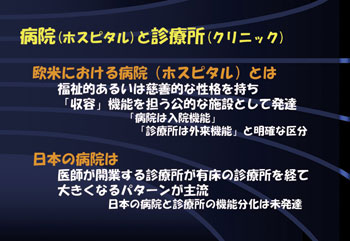

���Ăɂ�����a�@�Ƃ����̂́A�ނ��땟�� �I�A���邢�͎��P�I�Ȑ��i�������A���e�@�\�� �S�����I�ȋ@�ւƂ������ƂŁA�ŏ�����a�@�� ���@�@�\�Ƃ����`�ł�����Ƃ����@�\�������Ȃ���Ă���܂��B�ł�����f�Ï��͊O���@�\�A �a�@�͓��@�@�\�Ƃ������m�ȋ敪������A���� ����̖���������܂��̂ŁA�A�g�͔�r�I�e�� �ł��B�ȑO�͓��{�̕a�@�͈�҂��J�Ƃ��āA�L ���̐f�Ï����o�ĂƂ����p�^�[�����傾������ �ł����A��͂���{�̕a�@�Ɛf�Ï��̋@�\���� �����̍��͖����B�ł����B���݂͂��̂悤�ȃp �^�[���͂����ԉ�������Ă���܂����A���݂� �̖������S�����m�ɂȂ��Ă���@�\�A�g��A ��ØA�g�Ƃ����̂͗e�Ղł����A��͂苣���� �镔��������܂��B

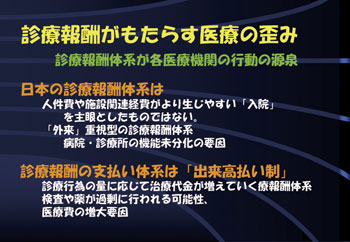

�f�Õ�V�̌n���ǂ����Ă����ɂȂ��Ă� �āA�����J���Ȃ͂����Ȑ��x���v���s���Ă� ��܂��B���̂��тɐf�Õ�V�̉��肪�����āA ���݂܂ŊO���d���^�̐f�Õ�V�̌n�ł��邱 �ƁA���ꂩ�����1 �͐f�Õ�V�̎x�����̌n ���u�o�����������v�Ƃ������Ƃ������āA���� ���v�ł��Ȃ��Ô����A���̌��ʁA��� �E�͕���Ƃ������ʂɂȂ��Ă���܂��B

�Ȃ����A�a����������ƌ����ƁA�����̕a�f �A�g�Ƃ����͍̂��x��Â̏Љ�A�Ⴆ��CT �� ��MR ��������ł����A�Y�Y�̏ꍇ�͊��҂��� �ƃh�N�^�[�ƃR���f�B�J���A�����ȕ����̖��� ���S�����ɖ��m�Ȃ��̂ŁA���̂ق����J�ƈ�A �N���j�b�N�S�́A���ꂩ��R���f�B�J���A���ꂩ ��a�@�Ƃ����`�ŘA�g���i�݂₷���B���A�a�� �f�ÂɊւ��ẮA���݂��ɗ��Q���Փ˂���Ƃ� �����Ƃ͂���܂���̂ŁA�����������̂������� �����ƁA�a�f�A�g��f�f�A�g�́A���܂������� �ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł���Ă���܂��B

���ۂ͂����������̂������Ă��킯�ł� ���A�����Ƃ��ẮA���C���u����̊J�Â��� �܂��B����������I�ɂ����ƌp�������A����� ���W������̂ɂ͂��Ȃ�̓w�͂��v��܂��B

�����Ɍf����ꂽ���̂��A���ׂĐ��������� �ꂽ�킯�ł͂���܂���B���`�B�V�X�e���� �����̂́A���̍��̓C���^�[�l�b�g�������Ă� ��搶�������Ȃ��ł����A���ɂ����ɂȂ� �܂��B

��͂�a�a�A�g��A�a�f�A�g�A�f�f�A�g�Ƃ� ���Ƃ��ɂ́A����͓��A�a�Ɋւ��ĂȂ�ł��� ��ǂ��A�{�݊ԘA�g�Ƀc�[���ɂȂ���̂��Ȃ��ƁA�Ȃ��Ȃ��A�g�͂��܂��@�\���Ȃ��B�ǂ��� �����̂�����Ă������Ƃ������ƂŁA���A�a�� �ꍇ�͔�r�I�a�f�A�g��A�{�݊ԘA�g�Ƃ����� �͉\�Ȃ킯�ł��B

�Ⴆ�Γ��@�̏ꍇ���ƁA���҂���̗v�]�ɉ� ���āA���̍���14 ���̋�����@�����ʂ����� �̂ł����A�����8 ���A5 ���A3 ���Ƃ��A�ł� �邾����f�҂�A���邢�͊J�ƈ�̐搶�����p ���₷���悤�Ȃ��̂������Ă����B

���ꂩ�����1 �́A�a�@�̐搶�ƃN���j�b �N�̐搶�����ʂ̎��ÁA�Ǘ��V�X�e�����Ȃ� �ƁA���܂���ɂ�낤�Ƃ��Ă��Ȃ��Ȃ�� �����̂�����܂��B

���ꂩ��A�u�����K���a���N�蒠�v�Ƃ����� �̂�����6 �N���炢����o�܂��āA�Y�Y��t�� �����҂���p�Ɋe�N���j�b�N�֖����Ŕz�z���� ����܂��B��f�҂͂��̎蒠�������Ă����� �{�݂��܂���Ă����܂��B���̒��g�͊��҂��� �����Ă��A���ꂩ���t�A�R���f�B�J���A�݂� �Ȃ����ʂɌ��Ă킩��₷���悤�ɂƂ������� �ŁA�s���Ɛf�Ï��ƕa�@�Ƃ����`�ł�����Ƃ� ���@�\�A�g���Ȃ���Ă���܂����B�Ƃ��낪�A ����ƈ�Ï�͕ω����Ă܂���܂��B

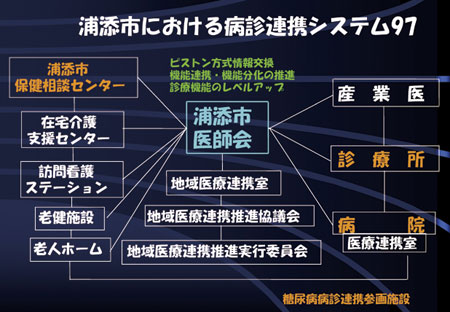

�Ⴆ�ΉY�Y�����a�@���n��x���^�̕a�@���� ���A�~�}�^�̕a�@��ڎw�����Ƃ��ɁA�������� ���������̎��Â͋}������Â̏ꍇ�ɂł��Ȃ� �Ƃ������Ƃ�����܂����B�ނ���a�@�̖����� �}�����a�@��ڎw���a�@�ɂȂ��Ă���ƁA���� ���������ǂ����邩�Ƃ������Ƃ��A�܂��\���� ���͂���Ă��܂���ł����B����9 �N�x����� �V�X�e���ł����A�l�͌��f�Z���^�[�ɂ���܂� �āA���̂Ƃ��͓��A�a����Ȃ��āA�Y�Y�s�̒n ���ØA�g�V�X�e���Ƃ����`�Őf�f�A�g���� ���A�a�f�E�a�a�A�g�Ƃ����̂����Ă���܂��B

�悭�n�抮���^�̈�ÂƎ��Ȋ����^�Ƃ����b ���ł܂����A�n�抮���^�Ƃ����̂͑�����`�I �ȍ��ƂƘf���Q�Ƃ����A���Ȋ����^�Ƃ����� �́A���̌������Ƃ��Ȃ����Ƃ����ӂ��Ȃ� �̂���Ȃ����Ɨ������Ă���܂��B

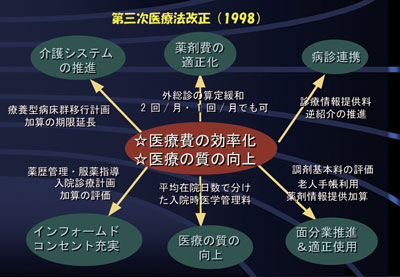

���ꂪ1998 �N�ɍs���܂�����O����Ö@ �̉����ŁA���V�X�e���A��܁A�a�f�A�g�A�� �Â̎��̌���A�C���t�H�[���h�R���Z���g�A�� �Ô�̌������A��Â̎��̌���A���ύ݉@���� �̒Z�k���Ƃ��A�l�X�Ȏ{������o����܂� �āA��t��邢�͊e�N���j�b�N�̐搶���A�� �ꂩ��a�@�͂��������ӂ��Ȃ��̂��ǂ������ ����Ă������Ƃ������ƂŁA�����܂ł��Ă��� �܂��B

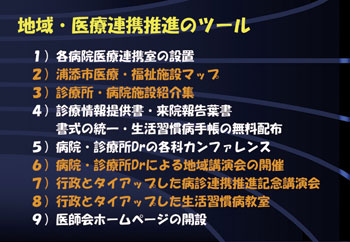

�e�a�@�ŕa�f�A�g��A�a�a�A�g�A�f�f�A�g�� ����Ƃ��ɁA�a�@�ɂ͂�͂��ØA�g�����K�v �Ƃ������ƂŁA�����ݒu���܂����B���ꂩ ��A�}�b�v��A�a�@�̎{�ݏЉ�W������A���ꂩ��f�Ï����Ɨ��@���ꉻ�� �܂����B�e�Ȃ̃J���t�@�����X�͔M�S�Ȑ搶�� ������Ƒ����܂����A���̐搶�����ꂵ�Ă� �܂��ƁA�Ȃ��Ȃ������邱�Ƃ�����B

���͍s���ƃ^�C�A�b�v���������K���a�����B ��������ǂ͎�u�҂����Ȃ��Ƃ������Ƃł����B

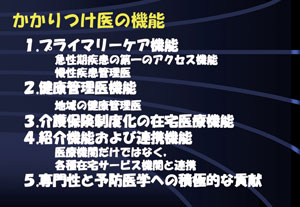

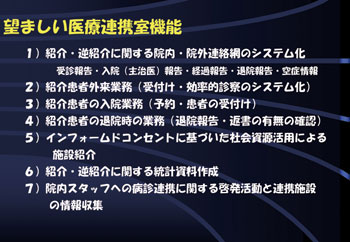

���Ƃ́A���������̋@�\�Ƃ��āA�v���C �}���E�P�A�̋@�\�B���ꂩ��A����1 �͖]�� ������ØA�g���̋@�\�Ƃ������ƂŁA�Љ�� ���A�t�Љ�Ƃ��Ɋւ���悤�Ȃ��̂������ �������ƂŐi��ł��Ă���܂��B

�ł�����A���ɂ��Љ�Ƃ��t�Љ�A���� ����A�f�Ï��Ԃ̏Љ�ƂĂ�������ł��B�a �@�Ɛf�Ï��̏Љ�������ł����A�f�Ï��Ԃ̏� ��������āA��́A�����A�Љ��͈�t��� ���s���Ă���܂����A���Ȃ�̐��ŏЉ���x �[�X�Ŋ����ɍs���Ă��܂��B

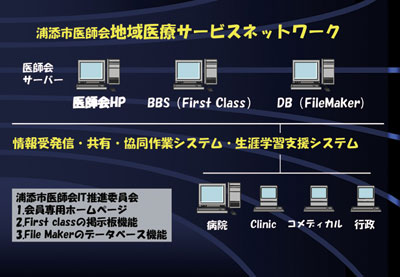

����10 �N���炢�ɉY�Y�s�n���Ï��T�[ �r�X�l�b�g���[�N�Ƃ������ƂŁA�z�[���y�[�W �𗧂��グ�܂����BFirst Class �Ƃ����f���� �̋@�\��������̂ƁAFile Maker �𗘗p���� �f�[�^�x�[�X�@�\������܂����̂ŁA������g ���ăV�X�e�������낤�Ƃ�����ł����A��� ��C���^�[�l�b�g�ɂȂ��ł���搶�������� ���Ƃ������ƂŁA���̌�AIT ���͂�߂āA�� �ɂ��A�g���n�܂��Ă���܂��B

���݂́A�n���ØA�g���͂���܂����A��� �A�g���i���c��Ȃǂ͂���܂���B�Y�ƈ�Ƃ� �A�g�͂܂����Ă���܂��A���̂ق��͘A�g ���Ȃ���Ă���܂��B

���������ӂ��ȏ̒��ŁA������Ԗ��� �̂��Ƃ����܂��ƁA��͂���̋��L�����Ȃ��ƁA�Ȃ��Ȃ�����Ƃ������ƂŁA���ꂪ���� ��Љ����̂ł��B

�����J���Ȃƌo�ώY�ƏȁA���ꂩ�瑍���Ȃ� �O�Ȃ̍����u���N��p��Վ��؎��Ɓv�Ƃ� ���̂�����܂��B�Y�Y�s��������ϑ����A�Y �Y��t�������ɉ�����Ă���A���A���{�V�X�e ���T�C�G���X����ƈꏏ�ɂ����Ă���܂��B

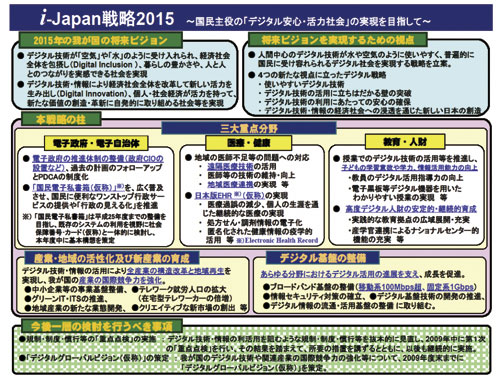

�ui-Japan �헪2015�v�Ƃ����̂�����܂� �āA�����̎O��d�_����Ɉ�Â̒n��̈�t�s ���̖��̑Ή��Ƃ������ƂŁA���u��ËZ�p�� ���p������܂��B���̎O�s�ڂɒn���ØA�g�� �����̂�����܂��B�O �ȍ����́ui-Japan �헪 2015�v�ł́A2015 �N ���炱���������̂��e �n��ɓW�J���Ă����� ���ƌ����J���Ȃ͍l�� �Ă��܂����A�������� ���܂����̂ŁA���� �ǂ��Ȃ�̂��悭�킩 ��܂���B

���ꂩ��A����1 �� �̓A�����J�ł�EHR �� �����G���N�g���j�N �X�E�w���X�E���R�[�h�ɂ��A���N����d�q�I �ɕۑ����邱�Ƃ��s���Ă� �܂��B�������{�łɂ��āA ���̐l�̃f�[�^�U�f�[ �^�x�[�X��1 �̃{�b�N�X �̒��ɓ���Ă����~�ς� �܂��B��f�ҁA���҂���A �܂��͊��҂���Ȃ����N�� �l�ł��A������������Ƃ� ��ID �ƃp�X���[�h������ �ƁA���N�����̂����ȏ� �ςݏd�Ȃ��Ă���B�� ������邱�Ƃɂ���Č��N ���ێ��ł���悤�ɂ��邱 �Ƃ����̎��Ƃ̑傫�ȖړI �ł��B

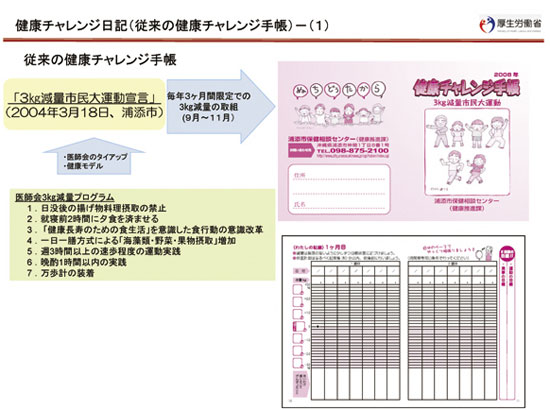

�Y�Y�̌��N��p��ՂƂ����̂͏����킩 ��ɂ�����ł����A�l�̌��N�����Ƃ������� �ɂȂ�܂��B���������ǂ̕a�@�֓����āA�� ���������ׂ��Ђ����̂��A���邢�͌��f�A���� ���f�̌��ʁA���ꂩ���܂������璲�ܖ�ǂ� �����Ƃ��A���ꂩ�猒�f�����ۂ̏��� ���̊��p��ՂƂ����l�̃f�[�^�{�b�N�X�̒� �ɓ���܂��B����͖��N�A�����I�Ɍ��f�f�[�^ �����ɒ~�ς����悤�ɂȂ��Ă���܂��̂ŁA ID �ƃp�X���[�h������ƁA�����̍��܂ł� ���N��ԁA�̏d�̕ω��A�����Ȃ��̂��킩��悤�ɂȂ��Ă��܂��B ���N��p��ՂƂ� ���̂́A����̏��� ���p�҂̏�����āA ���N���Ƃ����̂��� ��܂��B���ꂩ��A�^ ���v���O������A���a �Ǘ��T�[�r�X�Ƃ���� �����A����͌��݂̂� ����U�^���A�a�ŁA�� �A�a����ɂ��̎��Ƃ� ���ɓ���Ă���܂��B

����͉Y�Y�s���Y�Y �s�ݏZ���Y�Y�s�Ɋ�� �̂�����X�Ɍ��N�`�� �����W�蒠��z�z���āA ����������ő̏d��� ���b���A�E�H�[�L���O �����Ƃ��̕�������� �͂���Ƒ̏d���T���ƁA �����ƁA�N���ƂɃO�� �t������Č�����悤 �ɂȂ���̂ł��B

����́A�����֓o�^ ����ƁA���茒�f�̏� ��Ȃǂ��S�������Ă� �܂��̂ŁA������ꊇ ���Ď����̍��܂ł̌� �N������Ƃ��� �悤�ȃV�X�e���ɂȂ� �Ă��܂��B�C���^�[�l �b�g���J���ƁA���N�` �������W���L�Ƃ������ƂŁA�Y�Y�s����A�Y�Y �Ɋ�Ƃ�������X�������Ń`�������W�����Ă� ��Ƃ������Ƃł��B

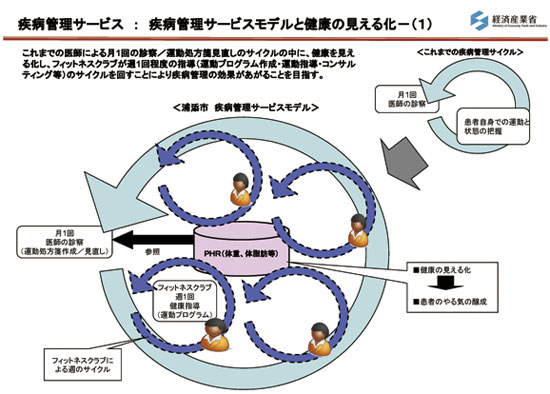

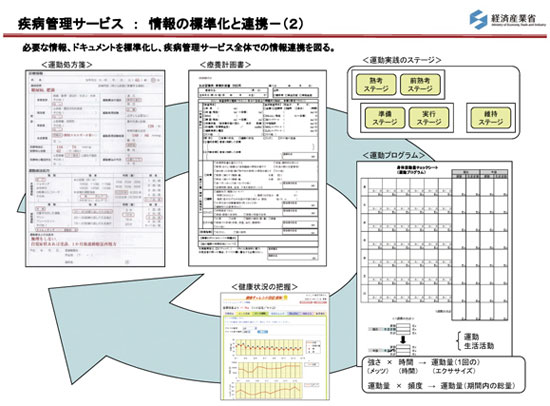

���a�Ǘ��T�[�r�X���f���Ƃ������̂������ ���B�a�@�������āA�N���j�b�N�������āA���� ��ǂ������āA�����ăt�B�b�g�l�X���Ƃ����� �܂��B���̎��Ƃ̈�ԑ傫�ȖړI�́A�얞�� �����A�a�ɂ��āA�ł��邾���t�B�b�g�l�X�{ �݂𗘗p���āA���A�a�̊Ǘ������Ă������Ƃ������̂ł��B�����قǂ̃G���N�g���j�N�X�E�w ���X�E���R�[�h�ƑS�������悤�ȍl�����ŁA�� �l�̌��N���A�t�B�b�g�l�X�̏��A�������� ���̂��S���~�ς����悤�ɂȂ��Ă���܂��B

������̂ق��̓t�B�b�g�l�X�ł����ȃW�� �g���[�j���O���Ƃ��A�L�_�f�^�������킯�� �����A�g�����Ƃ��A�L�_�f�^�����̃f�[�^�� ���͂��Ă����ƁA���ꂪ�O���t������Č���� �悤�ɂȂ��Ă���܂��B

����1 �A�����̌��N���A����͌��N�`�� �����W���L�ł��B����͉Y�Y�s�̎d���ŁA�Y�Y ��t��Ɉϑ����ꂽ�͎̂��a�Ǘ��T�[�r�X�Ƃ� �����ƂŁA���͓d�q��L�Ƃ������ƂŁA�f �Ï������C���^�[�l�b�g�Ԃł�邱�Ƃ� �l���Ă��������Ă���܂��B

���ꂩ�����1 �́A��قǂ��炨�b������ �܂������A�ݑ���d�q���Ƃ��ăC���^�[�l�b �g�𗘗p���āA�݂�Ȃ������ƌ����悤�ɂ��邱�Ƃł��B�e�v�� �C���[�Ƃ����܂����A �h�N�^�[��A�R���f�B �J���ȂǁA�����Ȑl �������ݑ�Ɋւ��邱 �Ƃ����悤�Ƃ������� �ŁA���a�Ǘ��T�[�r�X �͇U�^���A�a�̎��a�� �����ǂ������ӂ��ɂ� �Ă������A�ݑ��Ãl �b�g���[�N���܂����� ����Ă���܂��A �����肠���Ă���� ���ł��B

���ꂩ��A�f�Ï�� ����d�q������� �������ƂŁA��Ԃ̖� ��͌��N���Ƃ����� �́A�������Z�L���� �e�B������Ƃ����� �ƂŁA���̃Z�L�����e �B�̂��Ƃɂ��ẮA �o�ώY�ƏȂ̂ق����� ������ĂĂ���Ƃ��� �ł��B

���݂̂Ƃ���͐f�� �����́A�É��� ��CD �𗘗p���Ă�� �Ă���܂��B�a�@���� ������Ă����f�[�^�A ���邢�̓N���j�b�N�� �f�[�^��CD �ɏĂ��t ���āA����������Ă����Ă���킯�ł������ ���A�����������Ƃł͂Ȃ��āA�C���^�[�l�b�g ����Ă����Ɍ����悤�ɂ��悤�Ƃ����V�X �e���������Ă���܂��B

�a�a�A�g�Ƃ��a�f�A�g�Ƃ��@�\�A�g���i��� �����ɂ́A���݂��̕a�@�Ԃ̖������S���Ƃ��A �a�@�ƃN���j�b�N�̖������S��������Ƃ��Ă� ���Ȃ��ƁA�Ȃ��Ȃ��A�g�͂��܂������܂���B �ł��A����͊e�a�@�A�N���j�b�N�����ꂩ��l���Ă��������āA�@�\�A�g�Ȃǂ��X���[�Y�ɂ� ��悤�A�a�@�̉ʂ����������Ƃ��A�����̃N�� �j�b�N�̉ʂ����������Ƃ��A�����������̂� �m�ɂ��Ă����悤�ɂ���A�����炭�a�a�A�g ���Ƃ��A�a�f�A�g�Ƃ����̂͂��܂��@�\����� �v���܂��B

�����A���ł͂Ȃ��āA�ł���Γd�q�����ꂽ ���̂łƂ������ƂŁA�ui-Japan �헪2015�v�� �͂����S���I�ɓW�J���Ă��������Ƃ������� �ŁA�Y�Y�s��t��̂ق��͍��N��11 �����瓜 �A�a�̎��a���҃T�[�r�X�Ƃ��A����������� �X�^�[�g���Ă��܂��B

���i��i�ʈ�j�@���肪�Ƃ��������܂����B

�f�Ï��IT ������āA�A�g���Ă����Ƃ� �����Ƃ́A���ɂ����Ǝv���܂����A�Z�L���� �e�B�̖�蓙������Ƃ͎v���܂��̂ŁA���̂� ��ɂ��ē��{�V�X�e���T�C�G���X�̋v�c���� �����育���������肢�������܂��B

���v�c�����i���{�V�X�e���T�C�G���X�j

�Z�L�����e�B�Ɋւ� �Ă͌����J���Ȃ���� �ÂɊւ���K�C�h���C ���ł���Ƃ��A���邢 �͐f��ASP �Ƃ����V�X �e���ɑ���K�C�h�� �C���Ƃ����̂͂��܂� �o�Ă���܂��āA���̃K�C�h���C���ɉ����� ��Ï��ł�����A���x�ȃZ�L�����e�B��ۂ� �Ă��̏����m�ۂ��Ă��܂��B����ASP �Ƃ� ���̂́A���܂ň�Ï��͕a�@�A�܂��͂���� �ނ���Ƃ���ɂ����u���Ă͂����Ȃ�������� �����A�����J���Ȃ���A������O���ۑ��Ƃ��� ���ƂŁA��Ï���a�@�ȊO�̂Ƃ���ɒu�� �āA������Ǘ����Ă������Ƃ����̂�����̎� �؎��Ƃł������܂��B����11 ��9 ������ꕔ �ғ����Ă���܂����A�f�[�^�Z���^�[�̒��ɃT �[�o�[��u���āA���̒��Ɉ�Ï������߂Ă� ���Ă���ł��B

���������āA���̒��ł̓l�b�g���[�N���͔� ��ɃZ�L�����e�B�̍���VPN �Ƃ����A�C���^ �[�l�b�g���g���Ă���܂��B1 ���������O�� ��͓���Ȃ��Ƃ����A�l�b�g���[�N���g���܂� �āA�e�N���j�b�N����A���邢�͎��a�T�[�r�X �ł����܂��ƁA�t�B�b�g�l�X�A���������Ƃ��� �ƂȂ��Ă��n�߂��Ƃ���ł��B

���ꂪ�����J���Ȃ̈�Ï��̃K�C�h���C�� �ɍڂ��Ă���Ƃ���ł������܂��āA����ɂ� �������č���͍\�z�����Ă���Ƃ���ł��B

���i��i�ʈ�j�@���[�̐f�Ï��̊��o���炷 ��ƁA�����������Ȃ����ȂƂ����C���� �āA�ǂ������̂ւ�����ƐS�z�Ȃ�ł� �ˁB�����I�Ȗ��͋N����Ȃ����B�܂��A���� ���K������̂ɍ���̉���̐搶���͋�J���� �̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�������ł����ǁA���� �ւ�͂ǂ��Ȃ�ł��傤���B

���v�c�����i���{�V�X�e���T�C�G���X�j�@�� ���3 �J�N�ɂ킽������J���ȁA�����ȁA�o�� �Y�ƏȂ̎��؎��ƂƂ������ƂŎn�߂Ă���� ���B����͎��؎��Ƃł����A�Y�Y�s�����f���� ���āA�����Ȃ̃V�X�e����ՂƏ����Ă���܂� ���A���ꂪ�����Ȃ̊�ՂŁA������x�[�X�ɂ� �낢��ȃA�v���P�[�V�������\�z�����Ďg���� �����܂��B

����͍��̗\�Z�ŁA��{���܂������ł��� �āA���ケ���W�J����Ƃ������ƂɂȂ邪�A �S�����̂܂C�����Ȃ��Ŏg���邩�Ƃ����ƁA �����ł͂Ȃ��Ǝv���܂����A���̃V�X�e�����g �����Ƃ��Ă͊e�s���{���E�s�����ɂǂ�ǂ� �y�����Ă������Ƃ������Ƃ��˂炢�ł��B���� �����āA����A��{�̃V�X�e�������̂܂g�� ��Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�e�N���j�b�N�ł��A�� ��l�b�g�ɂȂ����Ă���p�\�R�������邩�� �v���܂����A�����ɂ܂��f��ASP �Ƃ������� ���A�p�\�R�����Ƀ\�t�g���C���X�g�[�����Ă� ��������Α��v�ł��B���a�Ǘ��̂ق��́A�� ��͌o�ώY�ƏȂ̎��Ƃł����A�l�b�g�ɂȂ� ��p�\�R��������A��p�I�ɂ͂���قǕ��S �ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���܂��B

�V�X�e���I�ɂ͂܂����낢��u���b�V���A�b �v���Ȃ�������Ȃ��Ƃ���͑��X���邩�Ǝv ���܂����A��{����ł�����x�\�z���ł���� �ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���i��i�ʈ�j�@���肪�Ƃ��������܂��B

����������Ƃ��^�`�Ƃ�����܂�����f���� ����ł����A�v�c�搶�A�Ⴆ�Γ��A�a������� ���傤���A���ƁA�Y�Y�����a�@���������Ă� �܂��]�����̃N���e�B�J���p�X�Ƃ�����܂��� �ˁB�N���e�B�J���p�X�Ƃ̐������Ƃ����̂͂� ���Ȃ��ł����B

���v�c�F��Y�i��t��j�@�N���e�B�J���p�X �͂��Ȃ肨����������݂����ł��B���Ƃ͌��S �̂ꂷ��͓̂���Ƃ������ƂȂ̂ŁA�e �n���t��Ńp�X�������Ă���������A�� ������ߔe�n���t��ւƂ������ꍇ�ɁA���o �C���Ƃ������ŘA�g����Ƃ������ƂŁA�n��A �g�p�X�́A���ꂩ����Ȃ�������Ȃ����� ���Ǝv���܂��B�����T�v�Ƃ��ẮA�n���ØA �g�p�X�œ��A�a���Ƃ��A���������悤�Ȃ��̂� ���Ă�����x����\��ňꕔ�o���オ���� ���܂������A�\�Z�̓s���ō��A�������̏��B �����炭�����͒n���ØA�g�p�X������������ ���Ȍ`�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B

���i��i�ʈ�j�@�����݂́A���ǂ��ꂩ�ɕ� ���Ƃ��A�܂��͐e�ʂ̂��ꂩ�ɕ����Ă݂�Ƃ� �Ƃ������Ƃ��炢�����A���̏o�����Ȃ���� ���ˁB

�������N���e�B�J���p�X�Ƃ������̂��g���� �������L���āA�l�X�Ȉ�Ë@�ւ�����A�g �����āA������{�����郉�C�������낤�� �����Ă���Ƃ���Ȃ�ł��ˁB

���n�搶�A�����Ȃ��ł��傤���B

�����n�i��t��j

�ӂꂠ���L��ψ��� ���n�ł��B

���̃N���e�B�J���p �X�͔]�����Ƃ��A���� �͏������`�O�ȓI�ȁA ���̂����肪�ł��Ă� �āA���ۂɍ��A�f�Õ� �V�ŔF�߂��Ă���̂́A�}�����̕a�@�ƃ��n �r���̕a�@�Ƃ��Ȃ��N���e�B�J���p�X�ł��� ���x�K�v�ŏ����̏��͂��݂��ɋ��L���悤�� �������̂ƂȂ��Ă��܂��B�������A���n�r���a �@���獡�x�͍ݑ�Ƃ��f�Ï��Ƃ��A���̂����� �܂ōL�����Ă����Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ǝv���� ���B�������o���Ă���̂͋}�����ƃ��n�r���a �@���Ȃ��N���e�B�J���p�X�ŁA�����I�ɂ͋� ��搶���������悤�ɐf�Ï��A�ݑ����܂� �����ƍL���āA����Ă����Ȃ��Ă͂����Ȃ��� �v���܂��B

���Ɖ��i��t��j

�ӂꂠ���L��ψ��� �Ɖ��Ɛ\���܂��B���� �̒̂悤�Șb�ɂ� �邩������܂��A �ꌾ�ӌ������킹�Ē� �������Ǝv���܂��B�� �łɂ��b���o�Ă��܂� �����A�p�����邽�߂̗\�Z�̖��A���ꂩ��Z �L�����e�B�̖��B����2 �_���傫�Ȗ�肾�� �v���܂��B�Y�Y�s��t��P�Ƃ̓��A�a�𒆐S�� �����A�l�b�g���[�N���E�V�X�e�����̂��b �ł������A�Ⴆ�uGP �l�b�g�v�̂悤�ȁA�� �ʈ�iG�j�Ɛ��_�Ȃ̐搶���iP�j�Ƃ̃l�b�g ���[�N�ł��Ƃ��A���n���t��Ƃ̃����N���� �\�ȃl�b�g���[�N���K�v�ɂȂ��Ă����Ǝv���� ���B�����āA�Y�ƈ�E�w�Z��̐搶���Ƃ̘A�g ��A�ݑ��Â̌���Ƃ̘A�g���X���[�Y�ɍs�� ���悤�ɂȂ�ƁA�l�X�ȏ���L������A �f���炵���l�b�g���[�N���o���オ��Ǝv���� ���B����b���܂����uGP �l�b�g�v�̌��ł����A ���̕��ł̓l�b�g���[�N�������Ȃ�i��ł� ��悤�ł��B������w�̐��_�Ȃ̋ߓ��搶�̂� �b�ł́A����ł��l�b�g���[�N���𐄂��i�� �Ă��āA�����̐搶���̎Q�����Ăт����Ă��� �Ƃ̂��Ƃł����B�ŋ߂ł́A���E�̖��Ȃǂ� ����܂�����A����ɎY�ƈ�E�w�Z��̐搶�� �ɂ��L���Ă����K�v������ƍl���܂��B�����ŁA �p�����邽�߂̗\�Z�̖��Ƃ��A�Z�L�����e�B �̖�肪�傫���Ȃ��Ă���Ǝv���܂����A�l�b �g���[�N�����r���Ōv��|��ɂȂ�Ȃ��悤 �ɁA�����G�l���M�[�̂���l�ނ��K�v�s�� �ɂȂ��Ă��܂��B���낢��Ȗ��_���N���A�� �Ȃ���A�u�a�f�A�g�v�E�u�a�a�A�g�v�E�u�f�f�A�g�v�Ƃ����l�b�g���[�N���m������Ă����� �Ƃ��A�S�������Ă���܂��B

���v�c�F��Y�i��t��j�@���͓��A�a����� �グ���̂́A�\�z���₷���Ƃ����ӂ��Ȃ��� �ŁA���ꂪ������x�̃x�[�X�ɂȂ��āA���A�a �̌��N��p��Ղ��ł���ƁA���ׂĂ̎��� �ɗ��p�ł���Ǝv���܂��B

���ꂩ��A��قNjv�c���������Ⴂ�܂� ���悤�ɁA�f�Ï��̃V�X�e����������ƍ\ �z�����A����͊e�n���t��ɂ����Ă��� ����A�ǂ��������邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ������ƂŁA �S���I�ɍL�߂邱�Ƃ��ł����Ȃ����ƍl ���Ă���܂��B

�ł�����A���̂Ƃ���͎��؎��ƂƂ������� �ŁA�Z�L�����e�B�̖�肾�Ƃ��A���ꂩ���� �ǂ��b������܂����悤�ɁA�N���j�b�N�̃h�N �^�[���g���₷���V�X�e���łȂ��Ƃ��߂Ȃ�� ���B�g�����肪�������ǂ����Ƃ��A�{���ɓ��� �̐f�Â����Ȃ��炱�������ӂ��Ȃ��Ƃ��ł��� ���ǂ����Ƃ������Ƃ��܂߂āA���ꂩ��A���� ����{�l�����̃f�[�^�������Ƃ��ɖ{���ɂ킩 ��₷���̂��ǂ����Ƃ��A���������悤�Ȃ��� ������܂��B

���ꂩ��A����1 �͂�͂�C���t�H�[���h �R���Z���g�̖��ŁA�f�Ï����̒��ɂ� ��f�Җ{�l�����Ă��������ƁA����͂���� �Ǝ�f�҂ɂ̓}������Ƃ������A�h�N�^�[�� ���������悤�ȏ��Ƃ����̂�������Ă��� �܂��B���҂��g���K�����Ƃ��A���_������ ���Ƃ��A���낢��Ȃ��̂Œ��ڕa����m���� �ƍ���Ƃ������Ƃɂ��ẮA����͓����̂� ����Ńh�N�^�[����������A��f�҂͌���Ȃ� �Ƃ����ӂ��ȍ\���ɂȂ��Ă���܂��B

���i��i�ʈ�j�@�搶�A������Ɗm�F������ ��ł����ǁA���̏��͂ǂ̂悤�Ȍ`�Ŏ����� ���ł����B�Ⴆ�Ί��҂���CD ���������� ���Ă����ł����B���҂������ĕ������ �����B

���v�c�F��Y�i��t��j�@���҂���̓f�[�^ �x�[�X�ɃA�N�Z�X���܂��B�T�[�o�[�͂ǂ����� ��ƂȂǂɒu�����ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�T�[�o �[�̒��Ɋ��҂���̃f�[�^���S���ۑ�����Ă� ���ł��B���҂���͎�����ID �ƃp�X���[�h ������ƁA���̃T�[�o�[���玩���̏����� ��Ƃ������ƂŁA���҂���̂����Ȗ�܂� ���A�����ȏ��͑S���@�O�Ƃ������A�O�̃T �[�o�[���^�c����Ƃ���ňϑ�����Ƃ������� �ɂȂ�Ǝv���܂��B

�����ł������A�Y�w�l�Ȃ̉��u��Â������ �����ˁB����͂��܂肨�����������Ă��Ȃ��� �����b�Ȃ�ł���B������L����L����ق� �����͂�����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

���ꂩ��A�Y�Y�s�������̎��Ƃ������� �Ƃ��ɁA���̎��Ƃ���3 �N�Ԍo������A������ �u�͂��A����Ȃ�v�Ƃ������Ƃ������̂ŁA�� ���Ȃ�Ȃ��悤�ɂƂ������ƂŁA�O�������Ă� ��܂����B������2�A3 �N�͖ʓ|�����Ă��� �Ƃ������Ƃł�����ǂ��A����͂܂������̂� �Ƃł��̂ŁA�킩��܂���B

���i��i�ʈ�j�@���L�I�̒��@������A�ǂ� ���l���ɂȂ�܂����B���̋��L���Ƃ������B ����͖{�l�����������炵����ł����ǂˁB

�����@���i���L�I�Ёj

�����͐f�Ï��֍s�� ���͂���ς��a�@ �ɍs���ΗD�G�Ȃ���� �����āA�����@�B ��u���Ă��āA�s���� �������̓��Ō������� �Ă�����Ă������ʂ� �킩��Ƃ����̂���ʂł���ˁB�f�Ï��̐搶 ���ɂ͎���ł�����ǂ��A��ʂ̐l�����Ƃ��� �̂́A�ǂ����Ă������̑傫�ȕa�@�̂���҂� ��̂ق����D�G���Ɗ��Ⴂ���Ă���B�s���t �ɁA��҂ɂȂ��Ă܂�1�A2 �N�����Ȃ�Ȃ��� ���Ȑl�����ɂ����邩������Ȃ��̂ɁA������ ���X�ƍs���܂��B������͐f�Ï��֍s���Ă� ��������f�Ò��A�Љ���������ĕa�@ �ɍs���Ƃ����̂������Ǝv���܂��B

�����Ȃ��b���o�Ă�����ł�����ǂ��A�� ���́A�a�a�A�g�̘b�Ƃ������Ƃ��������̂ł� ����A�Ⴆ�Ί��҂��f�Ï�����傫���a�@�ɍs���ꍇ�́A�a�@�̎g�����Ƃ��Ƃ����b�Ȃ� ���ȂƊ��Ⴂ���Ă��܂����B�ǂ��炩�Ƃ��� �ƁA�V�X�e���̘b�ɂȂ��Ă��܂��āA���ɂ͏� ����������ł��ˁB

���ƁA���̏��̒�V�X�e�����̖�� �́A���{��t����㑍��������ꂽ�Ƃ� �ɁA�d�q�J���e����Ȃ��āA�����݂�ȂɃ`�b �v����ꂽ�J�[�h�`���̕ی��ł����Ăق��� �ǂ��̕a�@�ɍs���Ă����̐l�̕a�����킩�� �ƁB�m�����ꂪ���㑍���̎��Z��40 ���~���� ��������Ƃ����b�������o�Ă����Ǝv����ł� �ˁB���̘b���ǂ��Ȃ����낤�ƁB�����ɂ� ���Ă͋t�ɂ��̂ق���������Ȃ����Ǝv�� ��ł����B

�t���[�A�N�Z�X�Ƃ������Ƃ�����ȏ�́A�� ���������Ȃ��Ă��s����̂��{���ł͂���� �ł���ˁB200 ���ȏ�̕a�@�ɂȂ�ƁA�Љ�� �������Ă��Ȃ��Ƌt�ɓ���×{���x�Ƃ����̂� �݂��āA2,000 �~����5,000 �~�̏��f������ ��B������������̂�������ł����A���� ����Ɩ{���̃t���[�A�N�Z�X�̐��x�Ƃ����̂� �`�[������Ă����Ȃ����ȂƎ��͎v���� ���܂��B

�������������̂��܂߂āA����������X���� �p���₷���悤�Ȍ`�̕a�@�A�a�a�A�g�̂��̂� ���Ă��A�킩��悤�ȏ������Ă������ �ق���������Ȃ����ȂƎv���܂��B

���v�c�F��Y�i��t��j

���͊e�a�@�̈�ØA�g���Ƃ����̂́A���̂� ���Ȃ��Ƃ�����Ă��܂��B�Љ�Ƃ��A���ꂩ �玩���̊��҂���A���@�������҂��މ@�� ���Ƃ��ɂ͐f�Ï��ւ����ƏЉ��������Ă� ���Ă��������Ƃ����ӂ��Ȃ��Ƃ́A��̂ǂ��� �a�@�ł�����Ă��邱�Ƃł��B

���ꂩ�������́A�a�@�͗Ⴆ�Ζ������� �̊��҂���������a�@�ɏW������ƁA��� �ɑ҂����Ԃ������Ȃ�Ƃ������Ƃ�����܂��� �ŁA��͂�N���j�b�N�̓N���j�b�N�ł̖����A �a�@�͕a�@�̖����Ƃ������ƂŁA�����Ȉ�� �@�킪�K�v�ȏꍇ�́A�N���j�b�N�̐搶���͂� ���ƏЉ�Ă���܂��B�̂̂悤�ɖ{���ɂ� �������̐搶��M�����Đ�Α��v���Ƃ� �����炢�܂ŁA��Â͂��Ă܂��B

����͌��f�Z���^�[�ɂ����ł����A������ ���Ƃ��A���A�a�ȂǂƂ����͕̂a�@�ɏЉ�� ����B�S�ăN���j�b�N�̐搶���֏Љ�����āA �����������Ƃ��A�����������������K�v�Ȑl�� �N���j�b�N�֏Љ���������ł�����ǂ��A�� �Ƃ�ǎ�f�҂ɕ����Ĕ��d�R�E�{�ÂƂ��S���N ���j�b�N�̏��������Ă��܂��̂ŁA�ǂ����� ����ł����Ƃ������ƂŁA���������`�ŏЉ �Ă���܂��B�ł�����A�a�@�̒��̋@�\�Ƃ��� �́A�ȑO�ɔ�ׂĂ��Ȃ�[�����Ă���܂��B�� �҂���̍��������Ƃ��Ƃ��A���k���Ƃ́A�a�@ �̈�ØA�g���őΉ����Ă��܂��B

�N���j�b�N�̐搶���͒����ԋΖ��Ȃ��ꂽ�� �����J�Ƃ��Ă���Ƃ����p�^�[�����������x�� �݂͂�Ȃ��Ȃ荂���ł��B��含���������Ȃ� ��ق��̕�����S�����Ă����Ƃ����ӂ��Ȃ��� �����������A�ƒ��Ƃ������ƂȂ̂ŁA�� ���������Ƃ͂قƂ�ǂ̃N���j�b�N�̐搶���� �͐Z�����Ă��܂��B

�ł�����A�����������K�v��������A�����K �ȕa�@���Љ�܂��B�Ƃɂ����s���ł����� ���A�s�O�ɂ����a�@������ƁA�������Љ�� ��ł��ˁB�����玩������ΐM������a�@�̂� ����֏Љ�܂��̂ŁA���̓_�ɂ��Ă͐S�z �͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�Ⴆ�A�����t���a�ŁA�܂��y����Ԃł��� �A���ʂ̓��Ȉ�̐搶�͐t���̐��̐搶�� 3 �J����1 ��f�Ă�����āA���Ƃ͕��ʂ̊Ǘ� �̓N���j�b�N�̐搶������Ƃ��A���������V�X �e������̂ł��������Ă���܂��B

��҂̑����炷��ƁA�N���j�b�N�̐搶���a �@�̐搶���A�a�@�̐搶�͐�含�͊m���ɂ��� �܂�����ǂ��A�N���j�b�N�̐搶��������Ƃ� ���z�[���h�N�^�[�Ƃ��ẮA�����\���N���炢 �̊Ԃɕς���Ă��Ă���܂��̂ŁA��Â̐��E �͏Љ�Ƃ��A�t�Љ�Ƃ��A�����������Ƃ� �����������Ƃɂ��Ă͂��Ȃ�����ɂȂ��Ă� �܂��B

���Î芡�i��t��j

�암�n���t��̉� �芡�ł��B

�암��Ì��Ƃ����� �ŁA�]�����̘A�g�V�X �e���Â���̌������� ���āA���N��4 ������ ��Ɏn�߂悤���Ƃ��� ���ƂŁA�ԏ\���a�@�̍��ǐ搶���ψ����ɂ��� ��c���J���Ă��܂��B�]�����Ƃ����܂��� TPA �Ƃ��}������Â�3 ���Ԉȓ��Ŏ��Â��� �Ƃ������Ƃ������āA�ǂ��ɉ^��ł������킩 ��Ȃ��B�}������Â��āA���ƁA�}�����a �@����A�܂��A����a�@�A���a�@�ֈڂ��� ���Ƃ����Ȃ��A�������������ꂪ���܂��ł��� ���Ƌ~�}�Ԃ��ł��܂���A���A���������� �V�X�e���Â����i�߂Ă��܂��B���A���ی� �{�݂ŁA�ӊO�Ɣ]�����A���A�a�������Ă��܂� �̂ŁA���A�a�Ƃ��������̊Ǘ�������Ƃ����� �͓��Ȃ̐搶�����ɑ厖�ł��̂ŁA�������� ���A�g�V�X�e�����ł�������̂��ȂƂ����� �ƂŁA����t����撣���Ă��܂��̂ŁA���N�� 4 �����������҂��Ă���܂��B

���i��i�ʈ�j�@�]�����̃N���e�B�J���p�X �͂��Ȃ荡�i��ł��܂���ˁB�K���̃N���e�B �J���p�X�Ƃ����̂͂ǂ��Ȃ�ł����B���c�搶�B

�����c�i��t��j

����a�@�̂ق��� �u���ꌧ�K���f�ØA�g�� �c��v�Ƃ����̂�g�D ���Ă���A�����̉���6 �������܂��B�� ��1 �̒n��l�b�g�� �[�N����Ƃ����Ƃ��� �ŁA�u�ܑ�K���v�Ƒ��Ɍ����Ă���x����A �݂���A�咰����A������A�̑�����A����5 �Ɋւ��ẮA���N��3 ���Ɋe����ɂ�郏 �[�L���O�O���[�v�������܂����B�e���[�L ���O�O���[�v���Ƃ�3 �瑽���O���[�v�ł� ��10 ����x����d�˂āA�S�̉�c��3 ��� ��܂���11 ��4 ���ɍŏI�I�Ɋ������Ă���܂��B�܂��A���ꌧ��t��𒆐S�Ɏ��ǂ����c�� �̕���T�|�[�g����悤�Ȍ`�ŁA���C����� ���T��11 �����̖ؗj������14 ��` 16 ��A�� �����܂߂܂��Čv�悵�Ă���܂��B���N4 ��1 �����炻����n�߂�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���� ���B����͎��x�[�X�ɂȂ�܂��B���̏ꍇ�͂� ���������Ƃ����邩�Ƃ����ƁA��{�I�Ɏ�p�� �傫�ȍR������Â���ː����ẤA�ȒP�Ɍ� ���Ƒ傫�ȕa�@�A���_�a�@�𒆐S�ő傫�ȕa�@ �ł���āA�������A�Ⴆ�Ύ�p�����čR����� ���Â��I����āA���Ƃ͊O���Ńt�H���[���邾 ���̊��҂����������������ł����A�� �̕��X�A�����̕��X���܂߂Ė���A����傫�� �a�@�ɗ��Ă����������ł��ˁB���͖���A ����A�Ⴆ�Η���a�@�ɗ���K�v�����邩�Ƃ� ���ƁA�قƂ�ǂȂ��āA�����̌������Ċm�F�� ���Ă��A��ɂȂ邾���Ȃ�ł��B���̕��X�A�� �����ςɌ����ƁA�N12 ��A�������Ă������� ������2 ��͐e�a�@�ɗ��Ă��������B�����ǎc ��10 ��͒n��̃N���j�b�N�A�������a�@�� �������Ƃ�����Ǝv���܂����A�����͐f�Ï��� ���S�ɂ��肢������B���������}�j���A������ ����܂��āA�e�f�Ï��ɂ��肢�����č���͂� �Ă������������Ƃ������Ƃł��B

���i��i�ʈ�j�@�ʏ邳��I�����̂��낢�� ���W�L���Ƃ��������Ă��܂����ǁA���ۂ� ���������A�g�̏��͂����ƉƑ��̕������� �͓`����āA���������̈�ÂƂ������A�f�Â� �������������̂��Z���N�V�����ł��Ă����� ���傤���A�ǂ��ł��傤���B

���ʏ�i�����V��Ёj

�I���������ɂ͌��� �Ȃ���ł�����ǂ��A ����͎����ŏ���T ���Ȃ�����͓����� ���Ƃ����̂�����܂��B

�b���Ă��āA�� �҂̑��ɂ���Î҂̑� �ɂ������Ƃ��ۑ肪����ȂƎv���Ă��āA���� �̑����炷��ƁA����ς��f�̎d���Ƃ����� ���A��قǂ��炸���Ɩ��ɂȂ��Ă���悤�ɁA��a�@�u���Ƃ����̂������āA����͂Ȃ� �����v���̂��Ƃ����ƁA���̈�Â̍��x������ ����A��剻��������A�ו����Ƃ������� �����ĂȂ��āA�ǂ����Ă���a�@�̐搶���ɕ� ���ƁA�������������Ă���A�{���̓��n�r���� �a�@��������A�×{�a���Ɉڂ��ĐÂ��Ȋ��� ���ł����Ȑ��̉��̕���������Ƃ��A�� �w�Ö@�m�����ӂ�ɂ���Ƃ���ɍs�� ���ق��������̂ɁA����ς肸���Ƌ}�����a�@ �ɂ�������Ƃ����A������������̂������� ��ς��Ƃ������b�͂����������Ă��āA���҂� �������������ӎ��Ƃ����̂���Â�ׂ��Ă��� ���Ƃ����̂��܂��m��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

�ł͂Ȃ����҂������v���Ă��܂��̂��Ƃ��� �ƁA����ς�s���Ƃ����̂�����Ǝv����� ���B����͎����̌�������܂����A�����ȕ� ���畷���̂��A��a�@�Ƃ��ɍs���Ɛf�Éȓ��m �ł������A�g���ł��Ă��Ȃ��A����L���� ��Ă��Ȃ��B�܂��Ă�a�@�|�f�Ï��A�a�@�|�a �@�A�f�Ï��|�f�Ï��ŁA�{���ɏ���L���� ���̂��B����a�@���f�Ï��ɏЉ������A�f �Ï����a�@�ɏЉ������Ƃ����Ă��A�{���ɓK �ȂƂ�����Љ�Ă��炦��̂��Ƃ����̂� ����̂ŁA��a�@�A�����閼�O���������肵 �Ă����a�@�ɍs���Ă��܂��Ƃ��A�L���Ȑ搶 �̂Ƃ���ɍs���Ă��܂��Ƃ����ӂ��ɂȂ�Ǝv ����ł��ˁB�����炱�̂������Â̑��Ƃ��� �̂��A�����ȏ�����Ȑl�ɂ킩��₷ ���݂���悤�ɂ��Ă��炢�����B����1 ���� �v���Ă���̂��A���f�ł�����ǂ��A���f�Ƃ� �łЂ��������Ă��܂��ƁA�a�@�֍s���Ă����� ���Ƃ��A�������Ă��������Ƃ��ɂȂ��� ������ǂ��A���̂Ƃ��ɂǂ������a�@�����̌� ��������Ă��܂���Ƃ����̂��A�ꗗ�ł����� �ł��������̂�����A�܂��A���҂���͂��� ����w��ł��̕a�@�͂ǂ������f�Â����Ă��� �낤�Ƃ����ӂ��ɒ��ׂĕ������čs���� ���ȂƎv���Ă��āA�����Ƃ����݊��Ƃ��� ���A�w�͂��K�v���ȂƂ����̂��������܂����B

���i��i�ʈ�j�@�l������Ə����킩��� �����A�Ⴆ�l�b�g�Ƃ��Ƃ����Ă��A�������� �j���A���X���ǂ����Ă��`���ɂ�����ł��� �ˁB���̂�����Ⴆ�Ί�̌�����ƌ�������� �ł����A�����������̒̎d�������Ȃ��� �{���͂����Ȃ���ł��傤�ˁB

�����ق��ɂ��ӌ��Ƃ��B

��邳��A��������܂����B

�����i�G�t�G������j

�a�f�A�g�ƕ����č� �ߎv�������邱�Ƃ��� �����ȂƎv���āA���� �[�����b���Ă��� ��ł����A���������� ���Ƃ��A����̂����� �����a�@�Ƃ��A���邢 �̓N���j�b�N�Ɍg���@��̑������҂���Ɋ� ���āA�a�@�����ł̃V�X�e���A���ꂪ����10 �N���ɐ�������Ƃ������b�ł���������� ������ǂ��A���܂��ܐ���A�Ɠ����������Ɉ� �a��������Ƃ������ƂŁA���������ɂ݂ł͂� �����ǁA������ƒɂ݂��Ђǂ��Ȃ��Ă��� �̂ŁA�ǂ����a�@�ɍs�������Ƃ������Ƃ��ɁA �ǂ��̃N���j�b�N�ɍs�������̂��B��̓I�� �����Ɖ��Ȃɍs�������̂��A���Ȃɍs���� ���̂��A�Y�w�l�Ȃɍs�������̂��A�Ȃ��Ȃ� ���f�����Ȃ��B����ς�傫���a�@�ɍs���� �ق���������Ȃ��̂Ƃ����ӂ��ɖ{�l�͍l ���Ă����݂����Ȃ�ł����ǁA���₢��A���� �͂�����Ƃ܂�������A�܂��͎Y�w�l�Ȃɍs�� �Ă݂悤���Ƃ������ƂŁA�Y�w�l�ȂɑΉ��͂� �Ă��������ł��B����ς肻���������Ӗ� �ŁA�Ⴆ�Ύ��܂����Ƃ��A��r�I�����łǂ� �������Ƃ킩����̂Ɋւ��ẮA��͂�N���j �b�N�A�Ⴆ�ΐ��`�O�Ȃ̖��@���₷���Ƃ��� �����͂��邩�Ǝv����ł�����ǂ��A������� ���̂���҂���������Ȃ��y�ǂ̊��҂���̏� ���́A���ɓ��ȓI�ȕ����̎����������ꍇ�ɁA �ǂ��ɍs�������̂��킩��Ȃ��B�����傫�� �a�@�ɍs���Ă��܂����ق������������s���Ȃ� �Ă������炢����Ƃ����ӂ��ɁA�傫�ȕa�@�� ���@���Ă��܂��Ƃ����������A����ς��a �@�u���ɔ��Ԃ������Ă����Ȃ����ȂƁA�l�I�ɂ͎v����ł����A���̂�����͂����� �ł��傤���B

���i��i�ʈ�j�@�ʏ�搶�A�O���̏ꍇ�͂� ���ł��傤���B

���ʏ鐴�V�i��t��j

�A�����J�ɗ��w���� ������ł����ǁA���� ���͕ی��V�X�e���œ� ���Ă����ł��B���� �͎��ۂɂ������b�ł� ���ǁA�����̉Ɠ����M ���o�����Ƃ��ɁA���� �����ɓd�b�����āu�M���o�Ă��邩��f�� ����v�ƌ�������A�u���T�̉Ηj���ɗ��Ă��� �����v�Ƃ����������Ȃ�ł��ˁB���{���̂��A �����J�̐^�������悤�Ƃ��Ă��邯�ǁA���͂� ���������ƂȂ���ł��ˁB�A�����J�ɗ��w���� �����̂��Ȃ�ł����ǁA���܂�w�Ԃ̂��Ȃ��� �����ȂƂ��������ŁB

��a�@�u���Ƃ����Ă��A�������͂ł��Ȃ��� ����Ȃ����Ǝv���܂��B���ǁA�f�Ă��炢���� �Ȃ�~�}�ɍs���܂����A�~�}�͂������Ԃ��Ă� �āA�Ⴆ�A������Ď��ɂ����A�����ǂ�ǂ� �o�Ă���ł��u�ǂ��̕ی��ɓ����Ă��܂� ���v�ƁA�����������������������̂ŁA���� ���ƃV�X�e���I�ɂ͑S�R�Ⴄ�Ǝv���܂��B

���i��i�ʈ�j�@�S�����̂Ƃ���Ȃ�ł��� �ˁB�uER�v�Ƃ����Ă������ȂƎv�����肷��� �����ǁA���͂��������Ƃ���Ȃ�ł��ˁB

�����c�i��t��j�@�C�M���X�ł͒n���GP �̃��X�g������̂ŁA������GP �����߂āA�� ���ƌ_��Ƃ����܂����A�\�������܂��B������ �炻����GP �������̂��������ɂȂ邩��A ���ׂĂ̍����͂���������K�������Ȃ��� �͂����Ȃ��V�X�e���ɂȂ��Ă��܂��āA���̑� ��肻���ɍs�����ɂ͐f�@��͂����ł��B���� �����ȊO���l���w���Ɋւ��Ă��A���̉Ƒ����� ���ł��ˁB���̑���傫�ȕa�@�͏Љ�� ���ƈ�݂Ȃ��̂ŁA�ł�������{�̃t���[�A �N�Z�X���Ƃ͂�����ƕʂ̃V�X�e���œ����Ă� �܂�����A������Ƃ܂��Ⴄ�ȂƎv���܂��ˁB

�����@���i���L�I�Ёj�@�A�����J�̏ꍇ�́A �ی��̓��f�B�P�A�ƃ��f�B�P�C�h�ł���ˁB�� �K���ׂ����̂�1 ���Ȃ��Ƃ͌�������ł��� �ǁA�l��1 ����Ǝv����ł��B�A�����J�̏� ���͂قƂ�ǂ����ԕی��ł���ˁB����҂��� �͕K�����Ԃ̕ی���Ђƌ_�Ă��܂���ˁB ���҂���͂���Ȃɂ�������͐f�Ȃ���ł��� ��ǂ��A���҂�������A�u���́A������� �́����ł��v�Ƃ������Ƃ�K�����҂���Ɍ����B

���A���{�Ŗ��ɂȂ��Ă���u5 ���Ԑf�Áv �̂��̂�����܂�������ǂ��A��������15 �� �Ԃ��Ȃ��ƁA�f�ÂƂ��ĕی���Ђ��F�߂Ȃ� �Ƃ��A���������������Ȃ̂�����܂���ˁB ���{�ł́A�F�ی����x�Ƃ����͉̂�X�ɂƂ��� �����ʂ����邵�A���ꂩ�炨��҂���ɂƂ��� �����̂������ł�����ǂ��A�t�Ɍ����Ɖ�X �ɂƂ��Ĉ����ʂ�����̂��ȂƎv���܂��B�� ��ی����x�ł��ׂăJ�o�[����Ă���̂͂��� ��ł�����ǂ��A����҂��̗���ɂȂ� �ƁA���҂����q����ł͂Ȃ��킯�ł��B�� ���͕����Ă͂����ł�����ǂ��A��������� �Ă���悤�Ȋ������Ȃ��Ƃ����̂�����Ǝv�� ��ł��B�A�����J�͂ǂ̕ی��ɉ������Ă��� ���A���R�������Ė���g���Ƃ��ɂ͕ی���Ђ� �d�b�����āA���̖���g���Ă������m�F���Ƃ� �܂��B��Ò��S�����������S�ł�����A���� �������ʂ͂悭�Ȃ���ł�����ǂ��A�������� ���҂���ɑ��Đe�ɐڂ���Ƃ������̂Ɋ� ���Ă͂�����Ȃ����ȂƂ����C�����܂��� ��ǂ��B

���i��i�ʈ�j�@�����ɂ���搶���́A�F�� ��e�Ȑ搶���Ȃ̂ŁA�����A�e����Ȃ��� ������������Ⴂ�܂�����A�}�X�R�~�̊F���� ���ʼn��������Ă���������A����t��̂ق� �ł܂����b���������������Ǝv���܂��B

�F�ی����x�̘b������܂������A���ł��f�� ���炦��Ƃ����`�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�Ⴆ�� �C���t���G���U�ɜ���ĂȂ��ؖ��������炢�� ������A�{���ɋC�y�Ȃ�ł��B�a�@�ɑ��Ă� �A�N�Z�X������������ƍ�����A����ȂɋC �y�ɗ��p���ꂽ��͂��Ȃ��ƁA�v������͂����ł����A���ł�����ł��a�@�ɍs���āA�a�@ �ŏؖ�����������Ă����Ƃ����悤�ȕ������A �m���ɏ�������Ă���悤�ȋC�����܂��ˁB�� �傤���������Ă��Ȃ��ؖ����������܂����� �ǁA�搶�͂ǂ��ł����B

�����n�i��t��j�@�ŋ߂͂��������̂͂��� �藈�Ȃ���ł����A���R�����������҂���ɑ� ���ẮA���������̂͏����܂����ƌ����܂��B

��قǂ̑�a�@�u���̖��ɂ�����Ɩ߂�� ������ǂ��A���͉Y�Y�œ��Ȃ��J�Ƃ��Ă��� ���B�Y�Y�Ɍ����Ă͑�a�@�u���͂��Ȃ�Ⴍ�� ���Ă���Ǝv���܂��B10 �N�O�ɊJ�Ƃ��܂��� ���A�N�X�A�Љ�銳�҂���͑����Ă��܂� �āA��̔N��300 ���ȏ�̏Љ��������܂� ���A���6 �����a�@�A4 �����f�Ï��ł��B�f�� ���Ԃł��Љ��������܂��B�܂��A���̐f�Ï� ����b���̃R���g���[������������Ƃ������� �ŁA���̂Ƃ���ɗ���ꍇ������܂����A���� �����Ӗ��ɂ����Ă͉Y�Y�ł͕a�@�E�f�Ï��̖� �����S���͂����肵�Ă��Ȃ�a�f�A�g���͂��� �������Ă���Ǝv���܂��B

��Ԃ̃|�C���g�́A�}�����a�@�����a�@�̋@ �\�Ɛf�Ï��̋@�\���͂����肳�������Ƃ��Ǝv ���܂��B���ꂪ���邩�炱���a�f�A�g���K�v�� �Ȃ��Ă���킯�ł��B�a�@�ň�Â����������� �ƕa�f�A�g�͂���Ȃ��킯�ł��B���������Ӗ� �ł͋}�����a�@�����哱���ċ@�\�������͂��� �肳����ƁA�a�f�A�g�͂ǂ�ǂ܂������� �����A�f�f�A�g�����܂������B��������Ƃ��� �n��̈�Â����������Ŏ�낤�Ƃ����C������ ����o�Ă����ł���ˁB

����̃C���t���G���U�̂Ƃ��ɁA�ߔe�s��t ������ߔe�s���a�@�ɉ����ɍs���܂����ˁB ����͂��������ӂ��ȕa�f�A�g�������āA�n�� ��Â����������Ŏ�낤�Ƃ����C���������邩 �炱���A�����ł����Ǝv����ł���ˁB

���������Ӗ��ɂ����ẮA�a�f�A�g�A�f�f�A �g�A��ØA�g�͂��Ȃ�d�v�����A�������邽 �߂ɂ͕a�@�����@�\���͂����肳���Ă����Ȃ� �Ƃ����Ȃ��ȂƂ����ӂ��Ɏv���܂��B

����v���i��t��j

�ߔe�s��t��̊�v ���ł��B

�ߔe�s��t��̕a�f �A�g�̘b���o���̂ŁA ������ƏЉ�܂����A �a�f�A�g�Ƃ������t�� ��҂̑�����o�Ă��� ��ł��ˁB�F������A�����̘b�͂Ƃ����ɂ� ���A�킩��ɂ����Ƃ������Ƃ�������ł��傤 ����ǁA���ɐi��ł����ł��B����ς芳 �҂���A�F����������~�߂Ăق����� �������Ƃ͂����ł��B

�a�f�A�g�Ƃ������t���o�Ă����̂��A���a 60 �N���ɓ��オ�����o������ł�����ǂ��A ���̍��͕ی��̓_���Ƃ����Ȃ��āA����� ���Ă�����ł��ˁB�a�@�ɍs���Đf�Ï��̐搶 ����������B�����������Ƃ���n�܂������ ���B�ł��A���̍��͈�҂����Ȃ��āA�Ȃ��Ȃ� �蒅���Ȃ������Ƃ������Ƃ��Ă��܂����� �ǁA����ς肱���������̎���ɑ������ꂪ�� �����̂��Ǝv����ł��ˁB

�ߔe�s��t��ł́A����12 �N�i2000 �N�j�� ����a�f�A�g�A�f�f�A�g�Ƃ����b�肪�����āA �Y�Y�����a�@�͂��Ȃ�i��ł����ł������ ���A�a�@�����̍��͎��s���낾������ł��B�f �Ï����Ƃ���������ɂȂ�����ł����� �ǂ��A��t���̂ɂȂ��ēߔe�s���ɂ���a �@�Ɛf�Ï��A�Y�Y�����a�@�Ƃ��A�L���钆���a �@�����܂߂�11 �̕a�@�Ɛf�Ï��̐搶���̈� ����������n�߂���ł��B���������̂ł����� �a�f�A�g�Ƃ����̂��L�߂Ă������킯�ł��B�� �ꂪ�ŏ��ɂ������a�f�A�g��̃T�}���[ �ł�����ǂ��i�ߔe�s��t��a�f�A�g��� �j�A���e��N����Ă��āA�ʈ�搶�� �悭�m���Ă��܂��B�搶�����a�@���炩�Ȃ�o �Ȃ��A���������̂��L���Ă��Ă��܂��B

�����������ƂŁA��҂Ƃ��Ă͈ꐶ�����Ȃ� �ł��B��������܂����A���C������܂��B�� ���m���Ă��炢�����Ǝv����ł�����ǂ��A �Ȃ��Ȃ��t���[�A�N�Z�X�A��������܂����悤�ɁA�ǂ��̐f�Â��Ă������Ƃ����悤 �ȁA����Ӗ������ґ�ȃV�X�e�������邽�� �ɁA�����̕�����a�@�ɍs���Ă���킯�ł��B �����̂Ƃ���������S�A�������悤�Ƃ������� �ŁA��Â̑��͈ꐶ�����ł��B�搶�����Y�Y�� ���a�@�̋v�c�搶�ȂǁA���Ȃ�i��ŁA�ꐶ�� ���ɂȂ��Ă����ł����ǁA����͂Ȃ��Ȃ��� ���ł��Ȃ��A�������������Ȃ̂ł��ꂩ��L�� ���Ă����Ƃ͎v����ł��B�����������Ƃ�c�� �Ƃ��Ă�����Ă��܂����A���͓ߔe�s��t��� �����Ƃ����������Ƃɂ��ւ���Ă��܂����A�� �����́A�Ζ���Ƃ��đ�w�a�@�ɂ����܂��� ���A����ł�����ς�N�����Ǝ���͐i���� �Ă���Ƃ������Ƃł���܂�����A���������� �Ƃ͕���������������Ă������Ƃ������� �ł��B����Տ����C�̌��C�オ���A�r���𗁂� �Ă��܂�����ǂ��A�J�Ƃ��Ă���搶�����ꐶ ���������������Ƃ͕����Ă���B

���̑O�A�V�^�C���t���G���U�̘b�����̃}�X �R�~���k��ł��Ƃ肠�����܂������A�ߔe�s ��t��ł́A�����암��ÃZ���^�[�̐搶���u �t�ɌĂ�ōu��������܂����B�܂��A����ō� ���ɖS���Ȃ���������U���āACPC �𖾓��� �邩��Ƃ����ʒm����ÃZ���^�[���炫�܂� ���B�����������Ƃ���t��ɘA��������܂� ���A���͏o�Ȃ������ł��B�����������r�� �����̂�f�Â̌�A�ӂ���͂��������ߌ�7 �� ���Ƃ������������Ԃ����������Ă���Ƃ� �����Ƃ͒m���Ăق����Ƃ������Ƃł��B����� �e�n��̐搶�������������ӂ��ɂ���Ă���� �v���܂��B�Ȃ��Ȃ��`���Ȃ��Ƃ����̂͂��� ����������������܂����ǁA���Ȃ��Ƃ������� ������}�X�R�~�̕��X�ɂ́A�悭�������Ă� �����������ȂƎv���܂��B

���i��i�ʈ�j�@���肪�Ƃ��������܂����B

�Ō�ɋ{���ɂ܂Ƃ߂Ă������������Ǝv ���܂��B

���{���i��t��j�@��ԑ厖�Ȃ��Ƃ́A ���҂���Ԃ�����Â�����悤�ȏ� �Ԃ��ł����炢���Ƃ������Ƃł���ˁB���܂� ���{�̕a�@�Ƃ����̂́A���Ȋ����^�A���ׂĎ� ���̕a�@�Őf�Ă������Ƃ������Ƃ���������� �����A�����ł͂Ȃ��ďɂ���ĕω����Ă� �Ă���̂́A���̒n��͒n��̈�Ë@�ւ��S�� ���͂����āA���̒n��̈�Â���낤�B�n�抮 ���^��ÂɂȂ��Ă��Ă����ł��B���������� ���납��a�f�A�g��f�f�A�g�A�a�a�A�g�Ƃ��� �̂��o�Ă��Ă���킯�ł��B

��w����b���������悤�ɁA�J�Ƃ��Ă���� ���͊�{�I�ɂ��ׂĐ�含�������ĊJ�Ƃ��Ă� ���ł��B�ނ���a�@�ɂ���搶���́A���� ���Ɋւ��Ă͐�傩������Ȃ��B���������搶 �����J�Ƃ��Ă���B�̂Ə����ς���Ă���̂� ���������Ƃ��낪����킯�ł��B��������ƁA �ǂ��̃N���j�b�N�͂ǂ̐�傾�Ƃ������Ƃ��� �����肵�Ă���킯�ł��B����Ɠ����ɁA���� ���̐�傾��������Ă���킯�ł͂Ȃ��āA�� ������@�\�Ƃ������ƂŁA���𒆐S�ɂ� �āA���̎��ӂ̕a�C���f���悤�ɂȂ��Ă��� ����킯�ł��B

�����A���ȊO�̂��Ƃɂ��āA���邢�͐� ��ɂ��Ă������̂Ƃ���Őf��Ȃ����̂ɂ� ���ẮA�������ƕa�@���Љ��B���̕a�@�� ���a�@�̐��̐搶���Љ��Ƃ����ӂ��ɂ� ���Ă��Ă���킯�ł��B

���ꂩ��A��Ë����̐��ɂ��Ă����肪�� ��܂��B���x�̃C���t���G���U�̖��ł��킩 �����͂��ł��B���ׂĂ̊��҂���1 �̕a�@ �ɏW�����Ă�������A���̕a�@�̋@�\�Ƃ����� �̓X�g�b�v���Ă��܂��܂��B�����������Ƃ��� ���悤�ɁA���i����A�g���Ƃ��Ă����A���� �������Ƃ͋N����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�a�@�֍s���Ή��ł��f�Ă����Ƃ����̂́A �����1 �͊ԈႢ�Ƃ����̂������ł���B ���̕a�@�ɂ͕a�@�̓���������܂����A���ꂩ ��A���̐�傪���邩�ǂ����Ƃ����̂��킩�� �Ȃ��B�݂�ȊŔ����āA���̕a�@�֍s���Α� ���ȕa�@�����炢�����낤�Ǝv���Ă��A���͂� ���ł͂Ȃ��Ƃ����̂͂�����ł�����Ƃ����� �Ƃł��B

�ł����畁�i���牽�ł����k�ł���Ƃ����� �����������Ђ������ق��������B���̂��������́A���̐l�̂��ƂɊւ��Ă͂��ׂĐ� �C�����B���邢�͉Ƒ��ɂ��Ă͂��ׂĐӔC �����Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B

�Ⴆ�ΐf�Ï��ł��������Ƃ��ɁA���̂����� ���Ƃ��̃f�[�^�����ׂĎc���Ă����B���ꂩ ��A�a�@�֍s���Εa�@�ɍs�����f�[�^�����L�� �����B�Y�܂ꂽ�Ƃ�����S���Ȃ�܂ŁA���� ��1 �J���Ƀf�[�^��~�ς���Ă���A�K�v�� �f�[�^�Ƃ����̂́A���̖{�l���K�v�ȂƂ��ɏu ���ɏo����͂��Ȃ�ł��ˁB���ꂪ���������V �X�e�������낤�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���Ǝv ���܂��B�K�v�ȂƂ��ɕK�v�ȃf�[�^���o���Ȃ� �ƈӖ����Ȃ���ł���B�f�W�^�������Ă����� �����̂́A���������Ӗ�������Ǝv���܂��B�� ������L�����āA�K�v�ȏ��Ƃ����̂͂��݂� �ɂ��Ƃ�����āA���ꂩ���Ԃ�����ÁA�� �̐l�ɂƂ��Ĉ�Ԃ�����Â͂ǂ��Ŏ��炢 ���̂��Ƃ������Ƃ��ꐶ�����A�n��A�g�ōl�� �āB�����A���ꂪ���x�[�X�ł͂Ȃ���IT ���g ���Ȃ���l�b�g��ʂ��Ă���Ă������Ƃ����� ���ɂ����Ă���Ƃ������ƂŁA���ɉY�Y�̂� ���͍��̃��f�����ƂɂȂ��Ă��܂�����A���� ��i���ƂɂȂ��Ă���̂ŁA������Ƃ킩 ��ɂ��������Ƃ��낪���邩������܂��A ��{�I�Ȃ��̂͂����������Ƃ��Ǝv���܂��B�� �҂���ɂƂ��Ĉ�Ԃ�����Â�����悤 �ȘA�g���Ƃ��悤�ɂƁA���ꂪ��{�ɂ���� �������Ƃł��B

�����1 �̕a�@�ɃV�X�e����C����ƁA�� ���ς莩�Ȋ����^�̈�Âɂǂ����Ă��Ȃ��Ă� ������Ȃ��̂ŁA���������Ӗ��ł́A�n�� ��t��⌧��t���������[�h���Ă����A �n�抮���^�̈�ÂɌ������Ƃ������Ƃł��B�V �X�e��������ɂ��Ă��A������̋@�\���� �����Ƃ���A����͒n���t��A���邢�͌��� �t��̒��ɂ����u���Ă����Ȃ��ƁA1 ��� ���N�����Ă���Ƃ����̂͂����ɂ���Ǝv���� ���B�ǂ����Ă����Ȋ����^��1 �̕a�@�𒆐S �ɂ�����ÂɂȂ��Ă����܂��̂ŁA�������� �邽�߂ɂ����������l�b�g���[�N�Â��肪�K�v �ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B �N���j�b�N�Ƃ����̂́A�Z�p�������Ă���Ƃ� �����Ƃł͂Ȃ��āA���ɍł�������含���� �����搶���J�Ƃ��Ă���Ƃ������������Ă��� ������A�����݂�Ȃ̍l�������ς���Ă��� �̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���i��i�ʈ�j�@�{���A���肪�Ƃ����� ���܂����B

����ō��k���������Ă��������܂��B

�F�l�A�{���͂ǂ������肪�Ƃ��������܂����B